「私も親になって思うんですが、思春期の子たちって本当にさまざまなことを抱えてしまうんですよね。聴こえる親の子どもだってそうなんですから、CODAだったらなおさら複雑な想いにとらわれてしまいがちでしょう。そんな中高生のCODAたちに向けて、気持ちを棚卸しできる場所を作っていきたいと思っているんです」

「CODAに必要なのは、安心して自分のことを話せる場。たとえ、悩み苦しんでいたとしても、話を聞いてもらえるだけでだいぶ違いますよね。親の耳が聴こえないという事実をわかってくれる人、同じ状況に生まれた人と出会うことで、悩みすぎずに済むかもしれない。ひとりで抱えずに、次のステージへ行けるかもしれません」

自分自身のことでもあるCODAの抱える悩みについて、あらためて客観的な話を聞いて、ぼくのなかには暗い気持ちが生まれた。あの頃、孤独だった自分の感情が湧き上がってくる。

誰にも悩みを共有できず、相談もできない。

ぼくは、ひとりで立って歩かなければならない。この先も、ずっと。

でも、本当は助けてもらいたい。

“ふつう”の子どものように、親に甘えて頼って、寄りかかりたい。

それなのに、どうして、お父さんもお母さんも、ぼくになにもしてくれないの?

そんなぼくの様子を見て、澁谷さんは諭すように口を開いた。

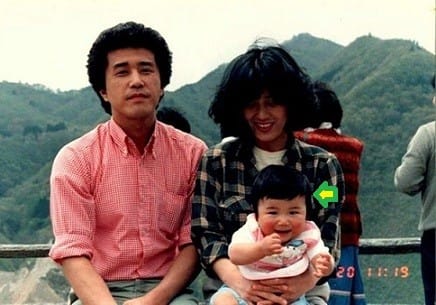

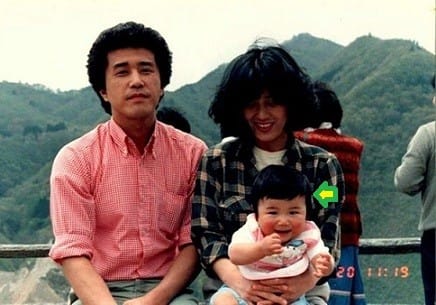

「でもね、CODAが小さいときの、CODAとろう者の親子関係ってとても理想的だと思うんです。ろう者は子どものことを考えて、さまざまな工夫を凝らしますし、週末になればいろんなところへ連れ出そうともする。アウトドアを楽しんでいるCODAとろう者の親子なんて、見ているととても幸せそうです」

「根底にあるのは、自分たちは耳が聴こえないからこそ、聴こえる子どもには目一杯幸せになってもらいたいというろう者の想いです」

澁谷さんの言葉を聞いて、ハッとした。

振り返ってみれば、ぼくの両親もさまざまな体験をさせてくれた。

父は外に出かけるのが大好きな人で、夏になれば毎週末のように虫捕りに連れていってくれた。山でカブトムシやクワガタをたくさん捕まえては、自宅に持ち帰る。夏休みには飼育日記をつけることが、恒例のイベントになっていた。

海沿いの街に住んでいて、釣りにもよく出かけた。アオイソメという釣り餌を怖がるぼくを見ては、父は笑いながら「大丈夫だよ」と代わりに餌をつけてくれた。

たくさん釣り上げた魚は、母がさばいて天ぷらにしてくれる。「こんなに釣ってすごいね」とうれしそうに笑い、何度もおかわりするぼくを微笑ましく見つめていた。あのとき食べた天ぷらほど美味しかったものは、ないと思う。

他にもきりがないくらい、両親との思い出がある。小学校低学年くらいまでは、彼らと過ごす日々がとても楽しくて仕方なかった。

両親は、ぼくの望みをなんだって叶えてくれた。

背景にあったのは、紛れもない愛情だった。耳が聴こえないという事実を引け目に感じることもあっただろう。でも、それを理由に子どもに哀しい想いをさせたくない。その強い決意が愛情という形になってぼくに注がれていたのだ。

気づけば、真正面に座っている澁谷さんの姿が歪んでいた。

インタビュー中にもかかわらず、ぼくは泣いていた。我慢しようと思っても、両目からこぼれ落ちる涙を止められない。

「CODAとろう者の家族の関係は、すごく楽しいものなんです。でも、CODAが成長するにつれて周囲の目を意識するようになってしまう。周囲からどう見られているか、敏感に反応するようになるんです」

「すると、楽しかったはずの親子関係が少しずつ変わっていく。CODAのなかに親にも話せない想いが膨らんでいって、すれ違いも増えていく」

そう、両親はぼくを愛してくれていた。その愛情を遠ざけてしまったのは誰でもない、ぼく自身だ。「聴こえない」という事実を理由にして、彼らに対してひどいことばかりして傷つけた。

「でも、それはCODAのせいじゃない。たとえば、親につらく当たったとしても、親も理解しているはずです。CODAにはCODAの苦しみがあることを、ろうの親たちは痛いくらいわかっている」

「『コーダの世界』を執筆するにあたって話を聞かせてくれたCODAが、親との関係性を『戦友』と表現していました。自分も親も、“聴こえない”“伝わらない”という事実と、一緒に戦ってきた、と」

「ともに戦ってきた仲間なんだから、仮に傷つけてしまった過去があったとしても、わかり合える。気づけたのであれば、これからたくさん愛情を返していけばいいんです」

澁谷さんの話のおかげで、これまで見落としてきた大切なことに気づくことができた。

CODAのぼくは、決してひとりぼっちではなかったこと。

そして、ろうの両親からたくさんの愛情をもらって育ったこと――。

この確かな事実は、この先もぼくの支えになると思う。いまならば、胸を張って言えるだろう。

ぼくの両親は耳が聴こえません。でも、彼らはぼくを一生懸命愛してくれました。そしてぼくも、彼らのことを愛しています。

雨宮処凜さん

雨宮処凜さん

東京新聞より

東京新聞より

)。

)。

www.jiji.com

www.jiji.com