日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

北のヴェネツイア

1月末、ヴェネツィアから英国の自宅へ戻り、その次の週にはブルージュへ帰省していた。

1月末、ヴェネツィアから英国の自宅へ戻り、その次の週にはブルージュへ帰省していた。ヴェネツィアから「北のヴェネツィア」へ。

ところで、ブルージュが「北のヴェネツイア」と呼ばれるのに、ヴェネツィアが「南のブルージュ」と呼ばれないのはなぜだろうか。

実際、ヴェネツィアとブルージュのの街の質・量の規模は全然違う。

面積はヴェネツイアは本島のみが5.17平方キロメートル、ブルージュは旧市街だけで4.1平方キロメートル。

しかし、ヴェネツィア共和国が獲得して運営した植民地の数と総面積(例えばコンスタンティノープルを攻めてラテン帝国を打ち立てたほどだ!)、戦闘の数などは、ブルージュとは比較にすらならない。

歴史的建造物、記念碑、芸術品などの数も桁が全然違う。

ブルージュには現在まで残る教会が22だか23(このサイズの町としては多い方らしく、観光ガイドは強調してアナウンスする)。

ヴェネツイアにはなんと139! 139! これは微差どころの話ではないですね。いや、参りました、さすがです、アドリア海の女王様。

しかし、16世紀後半になるとイタリア経済は衰微し始め、バルト海・北海沿岸諸国が台頭、「ヴェネツィアに変わってヨーロッパ経済の中心都市になったのはブルージュ、ついでアントワープであった」と評されたほどなのに、これほどまでに規模が違うのはなぜなのだろう。

ヴェネツィアもブルージュも同時期に最盛期(14世紀から15世紀)を迎えている。

ヴェネツィアもブルージュも同時期に最盛期(14世紀から15世紀)を迎えている。水が常に侵食してくるこれらの土地では、自給自足がかなわず、かといって特に売るべきものも多くはなく、交易に従事する他なく、貿易、金融、造船業と海運業で栄え、外国人の往来が多く、信教の自由や法の支配が徹底した共同体を作り上げていた。

ヴェネツィアが絢爛たるヴェネツィア・ルネサンスを開花させた一方で、ブルージュもまた北方ルネサンスの地として花開き、イタリア・ルネサンスに影響をさえ与えている。

一番大きな違いは、ヴェネツイアは共和国を作り、自前の軍を持つが、ブルージュはずっとブルゴーニュ公国などの封建君主下に置かれていたことだろうか。

ブルージュも自治を特権として持つ都市ではあったが。

15世紀のスペイン人貴族青年ペロ・タフールは旅行記の中で、ヴェネツイアとブルージュを以下のように比較している。いきいきとした記述だ。

「ブルージュの街は大きく、とても豊かであり、世界で最も大きな市場の一つである。

「ブルージュの街は大きく、とても豊かであり、世界で最も大きな市場の一つである。二つの街が互いにその商業的覇権を競っていると言う。

西のブルージュと東のヴェネツィアである。

しかし多くの人が私の意見に同意すると思うが、ブルージュの方がヴェネツィアより商業活動が盛んである。

理由はこうだ。西の方ではイングランドも商業活動を行なっているとはいえ、全体においてブルージュ以外に大規模な商業センターは存在しない。

ブルージュの港から出航する船は1日に700隻を超えているそうだ。

一方で、ヴェネツィアはどれほど豊かであるにしても、商業に従事する者はヴェネツイアの住民だけなのである。

ブルージュの街はフランダース伯の領地で、その首席にある。

人は多く、家と通りは美しく、そこに労働者が住んでいる。美しい教会、僧院、宿屋もある。

ここは裁判でも他の点でも厳しく統治されている。

物品はイングランドから、ドイツから、そしてブラバント、ホランド、ジーランド、ブルゴーニュ、ピカルディ、フランスの大部分から運び込まれる。ブルージュはあたかもこれら諸国の港湾か市場のようである」(訳はモエ)

これほど謳われたブルージュが、あたかも早々に打ち捨てられ、その地位をあっけなくアントワープに明け渡し、衰退してしまったように見えるのはなぜだろうか。

これほど謳われたブルージュが、あたかも早々に打ち捨てられ、その地位をあっけなくアントワープに明け渡し、衰退してしまったように見えるのはなぜだろうか。(実際にはブルージュはあっという間に衰退して消えたわけではなく、16世紀以降も時勢を見ながら生き延びてきたのであるが)

まず、周知の事実として、ブルージュの港湾ズウィンが土砂の堆積によって航行困難になったことがあげられる。

次に、羊毛の取引に関する失策である。

12世紀には、イングランド王権とフランス王権の対立と、イングランド王権とフランダース諸都市の対立が目立った(これらの対立は百年戦争にまで続いていく)。

その結果、ブルージュが相対的に安価なイングランド羊毛の輸入港として独占の地位を占めた。

が、15世紀前半になると、ブルージュを含めたフランドルの諸都市は、安価なイングランド産毛織物の流入に危機を感じるようになる。イングランド羊毛に市場を奪われることを恐れ、ブルゴーニュ公にイングランド羊毛輸入禁止の措置を求めたのだ。

このような手段に訴えたことこそ、ブルージュ経済が陰り始めていたことの証明だろう。歴史が証明するように、覇権を手中にする強い国は自由貿易を求めるのが常だからだ。

一方、アントワープは引き続き安価なイングランドの毛織物を受け入れたため、こちらにイングランド産毛織物が流入するようになった。

この毛織物をケルン商人が購入し、南ドイツなどへ供給。15世紀半ばには、南ドイツ商人が直接にアントワープに取引に訪れるようになっている。

この南ドイツ人の活動範囲の拡大により、他の交易品もブルージュ経由の必然性がなくなり、アントワープの重要性が高まる。

興味深いのは、この時点で、品質維持を主眼においた高級イタリア毛織物は高価になりすぎ、すでに国際的競争力を失っていたようである。

わたしが悪い頭で調べて考えた仮説はこうである。

わたしが悪い頭で調べて考えた仮説はこうである。タフール氏も書いているが、ヴェネツィアで商業に従事したのはヴェネツィア人だけだった。

一方で、ブルージュを繁栄させた交易や金融、海運業に従事した主要なプレイヤーは、割合として外国人が多かったのではないか。

支配階級からしてブルゴーニュというフランス系の移動する宮廷だった。

実際の数字を見てみると、15世紀半ばに、ブルージュには最大400人の外国人がいたという。

ドイツ、イングランド、スコットランド、スペイン、ポルトガル、ジェノヴァ、ヴェネツィア、ルッカ、フィレンツェ...

ブルージュには確かに今でも「フィレンツェ館」があり、「東方の人広場」があり、「スペイン通り」が今も残っている。

つまり、現在の世界でまさに起こっている、「グローバル資本」的な何かががあの時代にすでにブルージュで起こっていたのではないか。

どういうことかというと、外国人はブルージュが交易地として利益を上げる間は使うだけ使い、ブルージュの港としての機能が衰え、保守化し、近郊のアントワープが代わりに台頭してくると、ブルージュを捨てるのに躊躇がなかったのではないか。

その土地のインフラ整備や補修・修繕、人材育成などに投資したり、還元するよりも、焼畑農業的に、ここで利益が上がらなくなったら次の場所へ移ればいい的な意識を持っていたのではないだろうか。

その土地のインフラ整備や補修・修繕、人材育成などに投資したり、還元するよりも、焼畑農業的に、ここで利益が上がらなくなったら次の場所へ移ればいい的な意識を持っていたのではないだろうか。彼ら外国人がいくら儲けたとしても富を蓄積したのは本国にであり、記念碑を建て、芸術品を奉納したのも本国、だったのではないか。

もし、ブルージュにおいて、交易、金融業などに従事する主要なプレイヤー陣がほとんどブルージュ人で、支配階級のトップもブルージュ人ならば、これほど簡単にブルージュを見捨ててアントワープに移ることはなかったのではないか。

逆に、ヴェネツィア共和国ではこれらはすべてヴェネツィア人が担っていたのである。

これが今に残る街の質的、量的規模の違いなのではないか。

勉強不足でこれが今のところはわたしの限界...

もちろん、これが正解だとは思わないし、他の要因もあるのだろう。

でもなぜか現代と同じような病理を見てしまうのである。

参考図書一部

フィリップ・ドランジェ 高橋 理監修『ハンザ 12ー17世紀』

河原温『ブルージュ フランドルの輝ける宝石』

玉木俊明『ヨーロッパ覇権史』

玉木俊明『近代ヨーロッパの誕生 オランダからイギリスへ』

塩野七生『海の都の物語』

THE TRAVELS OF PERO TAFUR

どの本もとてもおもしろいです! おすすめです!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

Dior@V&A

去年のパリに続いてロンドンでもクリスチャン・ディオール展が開幕。

激混みだったので、もっと落ち着いてからゆっくり見に行きたい...

チケット、とても取りにくいそうです。お早めに。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ロレンツオ・ロット展

|  |

|  |

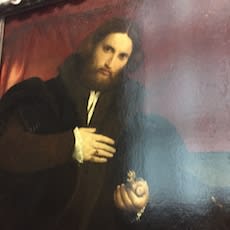

ヴェネツイアに旅する前にと訪れた、ロンドンのナショナル・ギャラリーで開催中の Lorenzo Lotto「ロレンツォ・ロット」展へもう一度行ってきた。

ロットは15世紀ヴェネツィアに誕生した画家で、大ティッツイアーノの派手な活躍の影で忘れられていたうちの一人だ。

この展覧会は、王侯貴族相手ではなく中産階級を主なクライアントに仕事をしたロットの肖像画家としての才能をとても高く買っている。

...わたしのド素人の見るところ、初期の頃の作品を見ていると個性や独創性に乏しくとても退屈な肖像画を描くアーティストだという印象を受ける。

気の毒だがそりゃティッツイアーノには完敗だわな、と。

しかし、ある時点で呪縛から解放されたのだろうか(実際、何が起こったのかを知りたい。ヴェネツィアを心身ともについに離れたとかでいいのかな?)、次第に男性の肖像画には、鑑賞する側をあっと言わせる、モデルと鑑賞者の間の架け橋のようなものを感じさせるようになる。

こうして彼は、晩年までに男性対象はすばらしく能く、鑑賞していて愉快になるほど描けるようになったと思うが、女性は最後まで描けなかった...

というのがわたしの感想。

なぜここまで彼の描く女性には魅力がないのだろう、関心がなかったのか、それとも関心がありすぎて禁じていたのか、母親との関係か、社会観念から逃れられなかったのか、どんな想像も的外れなのか。

描けていることよりも描けていないことこそがとても興味深い、と思った展覧会だ。

(左上から時計回りで展覧会のポスター。展覧会は撮影禁止ゆえに、以下は12月にウイーンの美術史美術館で撮影したもの《白いカーテンの前の青春》1508、《金色の前足を手にする男》なんとハンサム、超タイプ(笑)1525・27、《聖母子と聖キャサリン、大ヤコブ》1527・33)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

beatrice rana

毎日同じような、しかも拙いシロウトの話で失礼します...

昨夜のエフゲニー・キーシンに引き続き、今夜もすごいものを見て(聴いて)しまった!

Beatrice Ranaのピアノリサイタル...

Beatrice Ranaのピアノリサイタル...Chopin

12 Etudes op.25

Ravel

Miroirs

Stravinsky

3 Movements from The Firebird Suite arr. Guido Agosti for piano

何年か前に彼女が何か受賞した折、BBCラジオのインタビューに答えているのをたまたま聞いたのだった。

いかにも溌剌として聡明そうな20歳くらいの女性だった(今24歳だそうです)のが深く印象に残っていて、ロンドンで演奏するならぜひ、と思っていたのだ。

両親ともにピアニストの家庭に育ち、話せるようになる前(2歳くらいで!)からバッハを弾いていたと。天才。

ショパンのエチュード、特に6番や11番の難曲のリズムと音の豊かさがすばらしかった。

テンポの遅い曲はルバートがものすごーく過剰で、普段ショパンはルビンシュタインやツィマーマンを愛聴しているためか、全く違う曲に感じる部分もあった。しかしそれはそれとしてほんとうに美しかった。

ひとつひとつの音が驚くほど正確で豊かで美しく、同時に12曲全体としても完璧に美しかった。

「新音楽時報」の中でシューマンが評して書いたという、「練習曲を聞いた後は(中略)話すことはほとんどできず、賛辞などまるで見つからない」状態。

ラヴェルの「鏡」組曲も、こちらがまた言葉が見つからないほどすばらしかった。彼女自身がものすごく楽しみながら8割くらいで演奏しているように見えた(そう見えたのです)のも好ましかった。8割くらいに見せながら完璧に弾くなんて、なんという成熟度だろうか。

どうやったら、あんな音を出せるのだろう...

「火の鳥」も不死の火の鳥そのもの。

年始に、BBC制作の、ストラビンスキーとディアギレフを描いた『春の祭典』を見、あの映像でも再現されていたストラビンスキーのこだわりと情熱!

凡人を幸せにする演奏もある一方、凡人を惨めにするくらいすばらしい演奏もあるのだなあと、アンコールの一曲、ショパンのプレリュード13番で泣きました。最近泣かされてばかりだ! ショパンの、こういった涼しい達観と、人生と折り合いをつけたような曲に弱いの...

こんな比較はナンセンスの極みだが、昨夜のキーシンはバービカンの大ホール(1158席)で満員御礼、今日はサウス・バンクのエリザベス・ホール(360席)で3分の一は空席だった。もったいない。

彼女は絶対にもっと売れるべきだと思うし、わたしも次回も絶対に万難を廃してでも行く。バッハが聴いてみたい。宣伝できるものならしたい。

(写真はhttp://southbankcentre.co.ukから拝借)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

kissin 2019

興奮冷めやらぬロンドンの夜。

毎年同じ時期に開催される、エフゲニー・キーシンのピアノリサイタルに今年も行ってきた。

Chopin

Nocturne in F-Minor op. 55-1

Nocturne in G-Major op. 37-2

Nocturne in E-Major op. 62-2

Schumann

Sonata 3

Debussy

8 Preludes:

Danseuses de Delphes

Les collines d'Anacapri

Ce qu'a vu le vent d'Ouest

La fille aux cheveux de lin

La sérénade interrompue

La Cathédrale engloutie

Général Lavine - eccentric

Feux d’artifice

Scriabin

Sonata 4

去年も感動からなかなか抜けられず、普段クラシックを聴かない友達に解説をしようとカバラなんかを持ち出し、それをこのブログにも載せるという愚を犯したのだった(笑)。

以下、今年は控えめにしておきます...

シューマンのソナタ4番は、生演奏を聴く機会はあまりないが大好きだ(娘のピアノの先生とは曲の好みが合うのに、この曲を好きだと言った時は、ええっ? とのけぞられた)。

今回、彼の演奏を聴いて、ド素人なりにこの難しいソナタをシューマンがどういう意図で組み立てたかが気持ち良いほど理解できたような気がした。

シューマンはこの大ソナタを書き終わってそのときやっと、自分が創作したかったものが何であったか分かったに違いない。

ドビュッシー、すごかった...8幕ものの『悲劇の誕生』的ギリシャ劇のようだった!

実は後半開始直後から客席側に問題が起こり、曲の演奏途中でステージ・マネージャーらしき2名が舞台に上がってき、演奏を中断させられたキーシン氏...

バレエでダンサーが負傷のために中断したり中止になったケースは何度も見たことがあるが、音楽会では初めてでほんとうに驚いた。

しかし巨匠、全く動揺せず。「あ、エマージェンシーだそうです」と客席に声をかけて楽屋へ...大騒ぎする客席。2つ隣のマダムは「ミスター・キーシンに何かあったんじゃないわよね? ね?」と両隣の人に聞く聞く。

5分後には関係者が「医療エマージェンシーで中断しました。続けます」と。

スクリャービンの瞑想のような美しすぎるソナタで泣かされた。

アンコールは3回(去年は5回だったの!)。最後のショパンの華麗なる円舞曲34−1で爆盛り上がり。

彼の演奏には世界の全てがある。

わたしが美に直撃されて動けなくなったり、呼吸困難になったり、泣かされるのは、断トツでクラシック音楽、バレエ、絵画、自然、彫刻、文学の順かな...

あなたはいかがでしょうか。

次、生まれ変わったら人を泣かす側の人になってみたいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |