日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

カトリックの屋根裏教会

アムステルダムの運河沿いの邸宅内にある「屋根裏の教会」。

アムステルダムの街に教会は数あれど、はて、なぜに屋根裏に?

16世紀から17世紀にかけて、オランダの独立戦争(八十年戦争)が起こる。

強国スペインの支配を出て、オランダは世界の覇権を握った。

ご本人もプロテスタントのオラーニャ公ウィレム1世は、オランダ独立運動の指導者の一人であり、カトリックのスペインに対抗し、プロテスタント勢力と連携した。

プロテスタントの支持を取り込むことで、オランダの独立戦争における政治的・軍事的な力を強化したのである。

であるからして、オランダ独立戦争後、オランダはプロテスタンントの国になった。

カトリックは一部で制限されることはあった。

カトリック教徒は公職に就くことが許可されなかったり、一部の宗教的な権利が制限されたり、カトリック教会は公的な場での宗教行事を行うことが禁止されたりはした。

しかし、全体としてのオランダは比較的寛容な状況が続いたと言っていいだろう。

そこで登場したのが、裕福なカトリック教徒が、家屋を改造して作り上げた「教会」だ。

プロテスタントは、カトリックが大ぴらにミサをあげたりしないかぎり、隠れた信仰は多めに見たという。見て見ぬふりをした、と。

一方、例えばオランダの大哲学者スピノザなんかは、その空気を読まず(笑)、当時は異端とされた哲学的考察(『エアカ』とか)をおおぴらにしたため、このケースではユダヤ教徒のコミュニティから迫害された。

だからこちらの屋根裏教会は、キリシタンやローマ時代のキリスト教徒などの完全に隠れた信仰の跡ではないが、人間の可憐さ、いじらしさ、ひたむきさ、生の不安、救済への関心、死への恐れ、宗教の重要性というものは十分、感じとれる施設だ。

その後もオランダは宗教的多元主義と寛容を推進する国として知られるようになった。

そんなオランダでも2024年の現代では右翼が台頭。

世界では、70年代にキャンプ・デイヴィットの合意あり、80年代にベルリンの壁が落ち、90年代にオスロ合意ありしたのを見て、「世界はますます寛容に、どんどんこれからは良くなっていくのだ」と子供だったわたしが身体で感じた、あの希望はいったいどこに吹き飛ばされてしまったのか、と思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

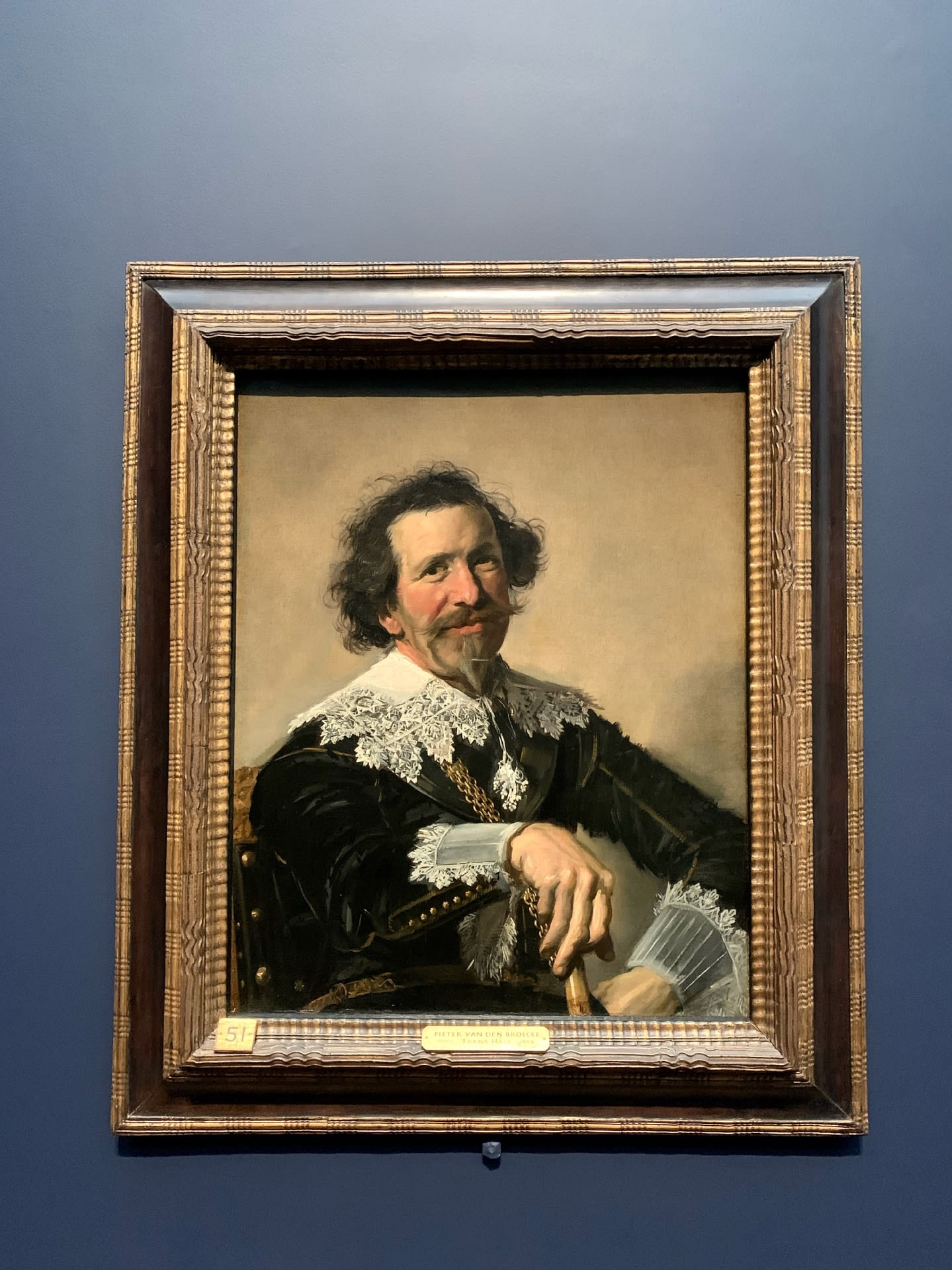

ハルスの笑い

天晴。

オランダはアムステルダムには、アムステルダム国立博物館で開催中のFrans Hals『フランス・ハルス展』を見に来た。

去年6月に買ったミュージアム・パスが切れる前に。

フランス・ハルス(Frans Hals)は、17世紀のオランダのハーレムで活躍した。

いわゆるオランダ絵画の黄金時代を代表する画家のひとりとみなされているものの、レンブラントやフェルメールなどの栄光に隠れてか、より知名度は低い。

彼が過小評価されている理由としては、格の高いとされてきた歴史画や宗教画ではなく、より日常的な題材に焦点を当てていたことが挙げられるだろう。

作品にはさまざまな階級に属するハーレムの住人を活写した肖像画、ハーレムの名士グループを描いた集団肖像画が多い。

去年ハーレムのフランス・ハルス美術館を訪れたのがもう10ヶ月前...早いなあ。

見よ、たとえば展覧会の宣伝にも使用されているこの楽師の笑いを。

他の楽師との目配せだろうか。

即興を楽しむミュージシャンがこのような表情をするのには見覚えがありませんか。

子供の、邪気のない笑い。天然。

人々の、オフショットのような活き活きとした表情を瞬間的にとらえて永遠のものにする描写力において卓越し、笑っている人物画を多く描いたことから「笑いの画家」と呼ばれている。

人間の笑いの表情を絵画にとらえるのが難しい理由はいくつかある。

絵画は静止した状態で表現されるため、笑いのような瞬間的な表情を捉えるのは難しい。

また、笑いは感情の微妙な変化の結果であり、微妙な表情の変化を正確に再現するのも難しい。

笑顔の目元や口元などの微妙なニュアンス、それらを絵画で再現するには高度な技術が必要だ。

笑いには、個人差や文化や時代背景もあるだろう。

そのような差に関係なく、人間の表情に現れる普遍的な笑いもある。

こちらは夫婦対になった肖像画であるが、彼女の、このウエストに腕を置くポーズ、肖像画の伝統においては「男性」のポーズだ。

夫の方は当然このポーズで描かれている。

彼女が戯れにこのポーズをとって悪戯っぽく笑ったのか、画家が彼女にもこのポーズをとるように言い、真似してみた彼女の笑いなのか。

わたしはこの絵が好きだ。この次の瞬間には爆笑する彼女が見えるような気がするからだ。

狂人の笑い。

彼はオランダ東インド会社勤務から帰国したばかりの紳士で、多くの経験、冒険談を今にも語り出しそうな、自信に満ちた笑い。

こちらは若く裕福な洒落者。

最新流行の服装をして、気取って微笑む。まさに。

近年になって再評価され、リアリズムや技術的な巧みさは再評価されている。

彼の作品は、当時のオランダの黄金時代の社会の生活や風俗を優れた形で描写している。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

春告魚のアムステルダム

ニンフのクローリスは、西風の神ゼピュロスに愛され、絢爛たる春の女神フローラに変身するという。

北のアムステルダムにも春の兆し...

春を告げる魚、ニシン。

オランダ語圏ではニシンの酢漬け!

みじん切りの玉ねぎをまぶせるだけまぶして食べるのが好き!

こちらは繁華街の有名店。

まだ販売が始まっていなかったものの、甘味屋さんLanskroonが春夏に出すソルベが好きだ。

ここの白葡萄のソルベ、大好物。

写真は同じお店のストロープ・ワッフル、外国ではダッチ・ワッフルと呼ばれ、ベルギーのワッフルのようなふわふわではなく、硬めのビスケット状のワッフルの間に蜜やシロップを塗ってサンドイッチしたもの。

わたしはどのストロープ・ワッフルも好きというわけではないが、このお店のは大好き! とにかくビスケットの生地がうまい。

このお店の隣は、いわゆるカントリー・マアムによく似たビスケットを売る店で、毎日長蛇の列ができ、購入数に制限もある...

オランダといえばチューリップ、季節です。

自転車もチューリップ色。

オランダといえば、みんな大好きネインチェ Nijntje

復活祭のうさぎとして、七面六臂の大活躍。

「ミッフィー」呼びもかわいいけれど、なぜミッフィーになったんだろう...

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

marianela, i love you!!!!

わたしはロイヤル・バレエのMarianela Nunezの公演は全部見る。

というのは、毎回「今までで最高」の(ありえないけどありえる)パフォーマンスが見られるからだ。

一回を逃すのがもったいなく感じるのだ。

今シーズンの『白鳥の湖』では彼女は3回オデット・オディールを演ずる。

前回の記事の、スーザン・ソンタグの言う「キャンプ」アートの代表格ですな。わたしは『白鳥の湖』を何よりも愛する。

1回目も卒倒しそうなくらいだったが、2回目の昨夜もまたそれをさらにしのぐ究極の仕上がり(毎回究極)、もうもう、ほんとうにこれが見られるなんて、卑小なわたしも神様に祝福されているのではないか...

よく、ダンサーを褒めるのに身体が柔らかいなどと言うが、そのような次元ではまったくない。

昨夜も近くのグループが声高にその話をしてた。

関節が自在、でもない。

彼女は身体の極最小単位が動くのである。

それは、全くもって武道で言う「気」のようなもので、わたしは外国人にはそれをどう訳せばいいのかよくわからない。

日本の文化や哲学に根ざした概念である「気」とは、身体や精神のエネルギーであり、その集中や調和を意味し、個人と宇宙の生命の力そのものである。

この気が自在に動くものだから、動きによい意味での流れるような「粘り」がある。

たとえばあの足の裏の優雅な粘り!

気が動くことによって、次の動き、次に移動する場所、パートナーとの兼ね合い、音楽に乗ってとか、そういった思念を起こす必要もなくなる。

思念は、動作の間と間に奇妙な「間」をつくる。

Vadim Muntagirovもますます優雅で美しく強く、色香ただよい、自分が前へ前へと出てくることもなくサポートもうまく、Marianelaの相手役で北極星のように輝く。

あまりにも興奮して、昨夜は非常に疲れた(笑)が、気分が最高で、よく眠れた(笑)。

今週末の3回目はどうなるのだろう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |