武蔵野大学大学院の修得単位数、未だゼロ単位。

本学を修了するために必要な単位数は40単位。0/40というのが、入学してから8ヵ月の我が成績である。まあ、仕方がない。10月16日まで、レポートの提出とういものを意識せず、のんびりやってきたわけだから。

単位認定のためのレポートを除くと、10月16日の段階で提出が必要なレポートは16通あった。それが、現状、残すところ、あと、4通となっている。そう、わずか1月半で12通提出したといい気になっているが、その思いを打ち砕く事実を発見した。

それは、京都産業大学大学院経済学研究科(通信教育課程)のレポート提出スケジュールである!

学位授与機構で学士(経済学)も取得できたし、武蔵野大学大学院を修了した後の候補として「京都産業大学大学院に入学する」という選択肢もあった(既に過去形?)。

友人に京都産業大学大学院を修了した方もいるし、京都は実家があるし、墓参りもできる。何かと縁があるし、金融教育(ファイナンス論)とか、金融機関の役割(金融論)とか、技術習得の経済効果(労働経済学)とか、為替レートの決定(国際金融論)とか、面白そうな科目も多数ある。

しかし・・・だ。資料請求して頂いたものには書かれていなかったが、大学のHPで確認したところ、レポートの提出スケジュールが半端じゃない!

HPに書かれている2単位もののレポートの提出条件の一部をとりあげたい。

・環境経済学特論A

第1回 5月下旬 A4×5枚

第2回 6月下旬 A4×5枚

第3回 7月下旬 A4×5枚

第4回 8月下旬 A4×5枚

・労働経済学特論A

第1回 5月上旬 A4×5枚

第2回 7月上旬 A4×10枚

第3回 9月上旬 A4×10枚

・日本経済史特論A

第1回 5月上旬 A4×8枚

第2回 5月下旬 A4×8枚

第3回 6月下旬 A4×8枚

第4回 7月下旬 A4×8枚

・国際経済特論A

第1回 4月下旬 A4(枚数の指定なし)

第2回 5月中旬 A4(枚数の指定なし)

第3回 5月下旬 A4(枚数の指定なし)

第4回 6月中旬 A4(枚数の指定なし)

第5回 6月下旬 A4(枚数の指定なし)

第6回 7月中旬 A4(枚数の指定なし)

第7回 8月上旬 A4(枚数の指定なし)

信じられない枚数と回数のレポート提出が求められている。明星大学大学院や武蔵野大学大学院でのレポート提出と比較すると、ちょっと、これは無理かな~という気持ちになってしまう。

でも、平日夜間と土曜日に通っていた産業能率大学大学院での学習と比べると、産能では、ケーススタディ等、毎週宿題があったので、その条件と比較すれば、まだ、納得できるボリュームなのかもしれない。

とはいえ、1科目につき、概ね毎月1回レポートの提出が求められる。精神的に耐えられるか微妙である。ただ、教育上有益であれば、他大学院での単位が10単位まで認められる制度が存在するので、10単位免除なら、なんとかなるかな・・・

せっかく、11月28日に通信制大学院の説明会に行ってきたのだから、話を聞いてきたらよかったと後悔している・・・

本学を修了するために必要な単位数は40単位。0/40というのが、入学してから8ヵ月の我が成績である。まあ、仕方がない。10月16日まで、レポートの提出とういものを意識せず、のんびりやってきたわけだから。

単位認定のためのレポートを除くと、10月16日の段階で提出が必要なレポートは16通あった。それが、現状、残すところ、あと、4通となっている。そう、わずか1月半で12通提出したといい気になっているが、その思いを打ち砕く事実を発見した。

それは、京都産業大学大学院経済学研究科(通信教育課程)のレポート提出スケジュールである!

学位授与機構で学士(経済学)も取得できたし、武蔵野大学大学院を修了した後の候補として「京都産業大学大学院に入学する」という選択肢もあった(既に過去形?)。

友人に京都産業大学大学院を修了した方もいるし、京都は実家があるし、墓参りもできる。何かと縁があるし、金融教育(ファイナンス論)とか、金融機関の役割(金融論)とか、技術習得の経済効果(労働経済学)とか、為替レートの決定(国際金融論)とか、面白そうな科目も多数ある。

しかし・・・だ。資料請求して頂いたものには書かれていなかったが、大学のHPで確認したところ、レポートの提出スケジュールが半端じゃない!

HPに書かれている2単位もののレポートの提出条件の一部をとりあげたい。

・環境経済学特論A

第1回 5月下旬 A4×5枚

第2回 6月下旬 A4×5枚

第3回 7月下旬 A4×5枚

第4回 8月下旬 A4×5枚

・労働経済学特論A

第1回 5月上旬 A4×5枚

第2回 7月上旬 A4×10枚

第3回 9月上旬 A4×10枚

・日本経済史特論A

第1回 5月上旬 A4×8枚

第2回 5月下旬 A4×8枚

第3回 6月下旬 A4×8枚

第4回 7月下旬 A4×8枚

・国際経済特論A

第1回 4月下旬 A4(枚数の指定なし)

第2回 5月中旬 A4(枚数の指定なし)

第3回 5月下旬 A4(枚数の指定なし)

第4回 6月中旬 A4(枚数の指定なし)

第5回 6月下旬 A4(枚数の指定なし)

第6回 7月中旬 A4(枚数の指定なし)

第7回 8月上旬 A4(枚数の指定なし)

信じられない枚数と回数のレポート提出が求められている。明星大学大学院や武蔵野大学大学院でのレポート提出と比較すると、ちょっと、これは無理かな~という気持ちになってしまう。

でも、平日夜間と土曜日に通っていた産業能率大学大学院での学習と比べると、産能では、ケーススタディ等、毎週宿題があったので、その条件と比較すれば、まだ、納得できるボリュームなのかもしれない。

とはいえ、1科目につき、概ね毎月1回レポートの提出が求められる。精神的に耐えられるか微妙である。ただ、教育上有益であれば、他大学院での単位が10単位まで認められる制度が存在するので、10単位免除なら、なんとかなるかな・・・

せっかく、11月28日に通信制大学院の説明会に行ってきたのだから、話を聞いてきたらよかったと後悔している・・・

昨日の日経新聞の「NIKKEIプラス1」の記事に、そぞろ歩きが楽しい温泉街というランキングがあった。

1位 城崎温泉

2位 渋温泉

3位 草津温泉

4位 道後温泉

5位 有馬温泉

6位 別府温泉

7位 銀山温泉

8位 伊香保温泉

9位 野沢温泉

10位 山代温泉

以上のようなランキングとなっている。

この温泉のうち、行った記憶にあるのは5つ。特に、城崎温泉は、夫婦だけで行った温泉であり、今でも、時々、「城崎に行って良かったな~」と話題にのぼる温泉である。

奈良から車で行ったのだが、出石や天橋立も一緒に訪れた。そして、温泉を巡って、カニを食べた。ただ、それだけなのだが、テレビに天橋立やカニが出てくると、時々、城崎の話題となる。

やはり、時には家族で温泉に行っておくのがいいのかもしれぬ。

1位 城崎温泉

2位 渋温泉

3位 草津温泉

4位 道後温泉

5位 有馬温泉

6位 別府温泉

7位 銀山温泉

8位 伊香保温泉

9位 野沢温泉

10位 山代温泉

以上のようなランキングとなっている。

この温泉のうち、行った記憶にあるのは5つ。特に、城崎温泉は、夫婦だけで行った温泉であり、今でも、時々、「城崎に行って良かったな~」と話題にのぼる温泉である。

奈良から車で行ったのだが、出石や天橋立も一緒に訪れた。そして、温泉を巡って、カニを食べた。ただ、それだけなのだが、テレビに天橋立やカニが出てくると、時々、城崎の話題となる。

やはり、時には家族で温泉に行っておくのがいいのかもしれぬ。

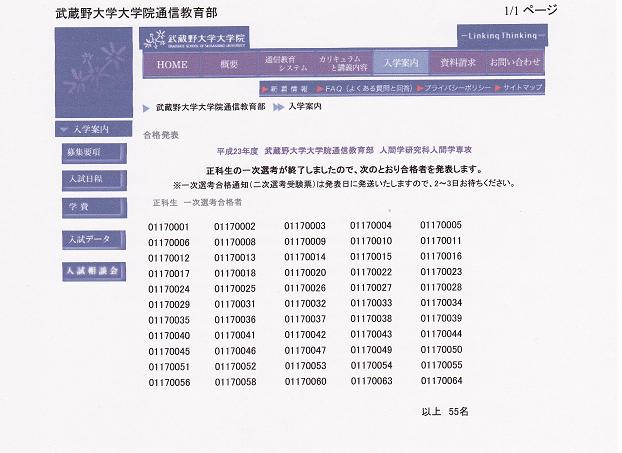

いつのまにか、武蔵野大学大学院で23年度の一次選考が終了していた。

私が受験した際、同じ選考で71名が合格していたが、今回は55名の合格だそうな・・・これから、何名か不合格となるので、前回実績からすれば、50名程度の合格ってところかしら?

そう考えると、今回の入試では、かなり入学者が減少する見込みとなる。1期生99名、2期生94名だったが、3期生は70名台の着地になるのでは・・・と思っている。

そもそも、本学は合格者が多いのだ。とはいえ、合格者が絞られていたとすれば、不合格になっていたかもしれないので、その運命的幸運には感謝している。

多いというのは、1期、2期ともに、入学定員40名に対して、2倍以上の合格者を出している。これは、いくらなんでも多過ぎだ!で、今回、入学定員を80名に倍増したのだが、今度は定員割れの状況である。

ただ、偉いのが、定員割れの可能性が高いのに、「全員合格」としないところ。64名程度の受験生がいるにもかかわらず、合格者を55名と10名程度、一次選考で不合格としている。

私は社会人が大学院に行くことを奨励しているが、実力不足の状態で入学するのは、大学だけでなく本人にとっても不幸な状況になってしまう。それ相応の知識や実力がなければ、入学後、苦しむこととなる。例えば、武蔵野大学なら、通信制大学も併設しているのだから、大学院を目指す前に、学部レベルの力を養っておくのは受験生のたしなみではないか?

私も直接大学院ではなく、通信制大学を2年やってから大学院に進学している。要領のいい人なら大丈夫かもしれないが、私のように愚鈍な人間はいきなり大学院ではなく、学部レベルから再教育されないとついていくのも難しい。

とはいえ、惜しくも不合格になった方については、ここで諦めることなく、捲土重来を目指してほしい。ただ、次回、もう一度受験するのではなく、不合格という事実を直視し、その原因分析に努めて欲しい。そして、その不足分を補った後、再度、チャレンジして欲しい。

せっかく得た不合格という試練を無駄にしてはいけない。不合格は神が与えた試練ともいえる。なんせ、不合格を得るのも、結構、エネルギーが必要なのだから。自分の年齢以上の不合格通知を得てきた私としては、たった一度の不合格で夢を諦めるのは「甘い」としか思えない。(1000字)

私が受験した際、同じ選考で71名が合格していたが、今回は55名の合格だそうな・・・これから、何名か不合格となるので、前回実績からすれば、50名程度の合格ってところかしら?

そう考えると、今回の入試では、かなり入学者が減少する見込みとなる。1期生99名、2期生94名だったが、3期生は70名台の着地になるのでは・・・と思っている。

そもそも、本学は合格者が多いのだ。とはいえ、合格者が絞られていたとすれば、不合格になっていたかもしれないので、その運命的幸運には感謝している。

多いというのは、1期、2期ともに、入学定員40名に対して、2倍以上の合格者を出している。これは、いくらなんでも多過ぎだ!で、今回、入学定員を80名に倍増したのだが、今度は定員割れの状況である。

ただ、偉いのが、定員割れの可能性が高いのに、「全員合格」としないところ。64名程度の受験生がいるにもかかわらず、合格者を55名と10名程度、一次選考で不合格としている。

私は社会人が大学院に行くことを奨励しているが、実力不足の状態で入学するのは、大学だけでなく本人にとっても不幸な状況になってしまう。それ相応の知識や実力がなければ、入学後、苦しむこととなる。例えば、武蔵野大学なら、通信制大学も併設しているのだから、大学院を目指す前に、学部レベルの力を養っておくのは受験生のたしなみではないか?

私も直接大学院ではなく、通信制大学を2年やってから大学院に進学している。要領のいい人なら大丈夫かもしれないが、私のように愚鈍な人間はいきなり大学院ではなく、学部レベルから再教育されないとついていくのも難しい。

とはいえ、惜しくも不合格になった方については、ここで諦めることなく、捲土重来を目指してほしい。ただ、次回、もう一度受験するのではなく、不合格という事実を直視し、その原因分析に努めて欲しい。そして、その不足分を補った後、再度、チャレンジして欲しい。

せっかく得た不合格という試練を無駄にしてはいけない。不合格は神が与えた試練ともいえる。なんせ、不合格を得るのも、結構、エネルギーが必要なのだから。自分の年齢以上の不合格通知を得てきた私としては、たった一度の不合格で夢を諦めるのは「甘い」としか思えない。(1000字)