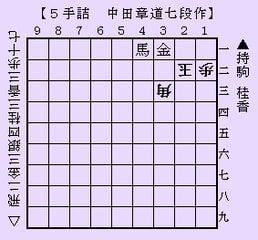

【ずいぶん横道にそれてしまいましたが、五手詰の裏に潜む玉方の妙防の合駒についてです。まず、その復習です】

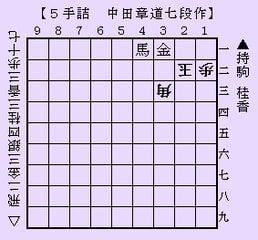

答は▲2四香△同角▲3二馬△1三玉▲2五桂までの5手詰です。

初手の▲2四香(妙手図)は逃げ道封鎖のタダ捨ての妙手なのですが、

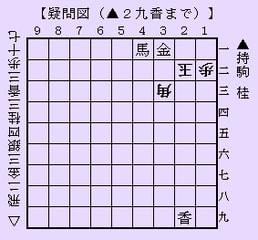

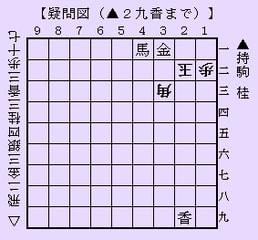

「香は下段から」と▲2九香(疑問図)としたほうが得なのではないかという疑問が生じました。

もし、△2四歩と合い駒すれば、パクリと▲2四同香と取って、単に▲2四香と打つより1歩得だというのです。

妙手図と比べると、攻め方の持ち駒が1歩増えていますね。ところが、初手▲2九香(▲2八香や2七香も同様)だと、詰まないのです。

その理由は?

ここまでが、復習です。

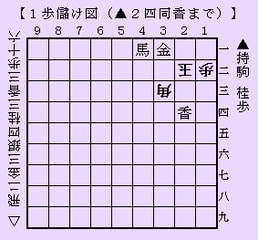

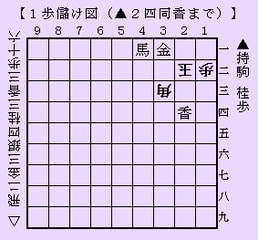

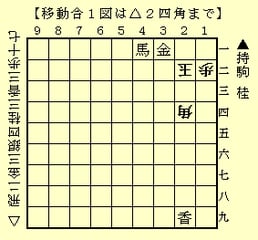

では、まず「奥の手1」△2四角(△2四角打ではありません)と「移動合」を繰り出してみましょう(移動合1図)。

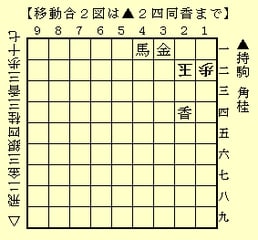

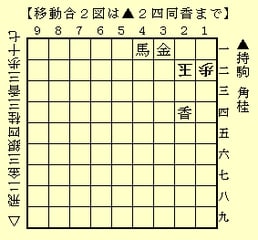

これを「いただき!」とばかりに▲2四同香(移動合2図)と食いつくと、

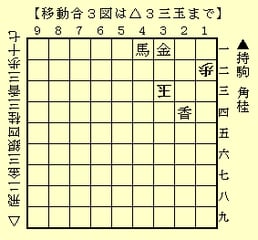

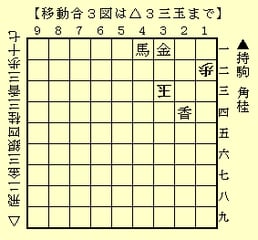

3三にいた角がいなくなっているので、△3三玉(移動合3図)と逃げられると詰みません。

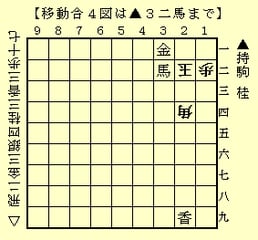

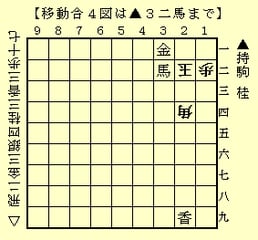

では、玉方成功かと言うと、そうではありません。移動合1図に戻りましょう。ここでは、▲3二馬(移動合4図)とするのが正解です。

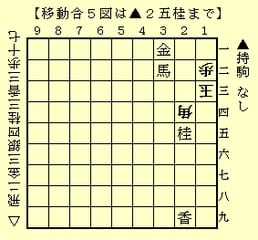

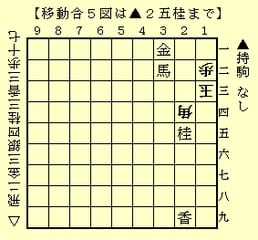

以下△1三玉には▲2五桂で(移動合5図)詰み。(移動合4図で△1一玉には▲2一金などで詰み)

というわけで、玉方はもう一工夫が必要になります。

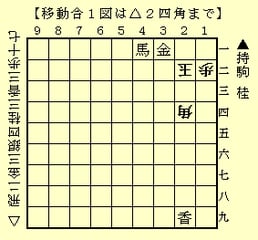

移動合5図を見ると、▲2五桂でとどめを刺されていますね。なので、▲2五桂を打たせないようにすればいいということになります。

王手を受けながら2五に玉方の駒を利かせるには、△2四歩などが考えられますが、これには▲2四同香と取られると、復習のところに挙げた妙手図と同じ(攻め方の持ち駒は増えています)になってしまい、無効です。

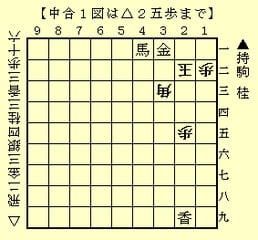

で、玉方は「奥の手2」の中合を繰り出します。具体的には2五の地点に捨て駒をするのですが、ここは試しに△2五歩(中合1図)と打ってみましょう。

これには、▲3二馬としても△1三玉で詰まないので、なにやら罠のにおいがプンプンしますが、▲2五同香(中合2図)とするしかなそうです。

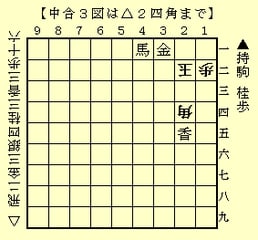

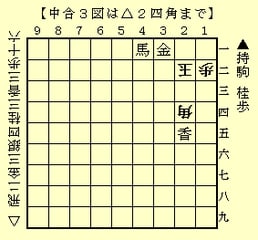

中合2図を見ると、2五の地点が攻め方の香で埋まっていますね。となると、もうお分かりですね。こうして、下準備(2五に2九の香をおびき寄せておく)をしてから、「奥の手1」の△2四角(中合3図)の移動合を放てば、

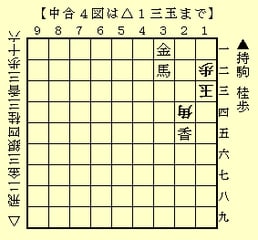

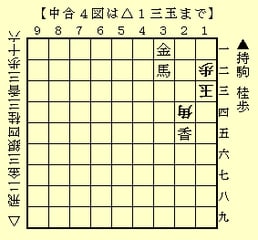

▲3二馬△1三玉(中合4図)となったとき、

香がいるので▲2五桂とは打てませんし、▲1四歩は打ち歩詰の禁手です。

中合3図で▲2四同香とすると、やはり△3三玉と逃げられて詰みません。

最初に2五に歩を打ちましたが、歩の代わりに香だと中合4図で▲1四香と打って詰みです。また、2五に銀、金、飛車の合駒だと、中合4図でも詰みますし、他の詰め方もあります。

ちなみに、角合は考えなくてもいいです。すでに盤上に角が2枚あるので、もう角はないので、合駒出来ません。

桂馬の合駒はどうでしょうか?

桂馬の場合も中合4図で持ち駒は桂2枚なので、詰みません。よって、最初の合駒は歩か桂馬が正解です。

整理しますと、遠くから香車を打った場合、最初に2五に歩か桂馬を捨てて、香車を2五におびき寄せておいて、△2四角の移動合で詰みを逃れることが出来るのです。

初手の香打ちは2四が唯一の打ち場所なのでした。

2四、2五への連続捨て駒で詰みを逃れ、初手の香打ちを2四に限定させているのです。こういう正解手順に現れない緻密な仕掛けが詰将棋作家の技なのです。

ちょっと、駆け足になりましたが、いかがでしたでしょうか?

答は▲2四香△同角▲3二馬△1三玉▲2五桂までの5手詰です。

初手の▲2四香(妙手図)は逃げ道封鎖のタダ捨ての妙手なのですが、

「香は下段から」と▲2九香(疑問図)としたほうが得なのではないかという疑問が生じました。

もし、△2四歩と合い駒すれば、パクリと▲2四同香と取って、単に▲2四香と打つより1歩得だというのです。

妙手図と比べると、攻め方の持ち駒が1歩増えていますね。ところが、初手▲2九香(▲2八香や2七香も同様)だと、詰まないのです。

その理由は?

ここまでが、復習です。

では、まず「奥の手1」△2四角(△2四角打ではありません)と「移動合」を繰り出してみましょう(移動合1図)。

これを「いただき!」とばかりに▲2四同香(移動合2図)と食いつくと、

3三にいた角がいなくなっているので、△3三玉(移動合3図)と逃げられると詰みません。

では、玉方成功かと言うと、そうではありません。移動合1図に戻りましょう。ここでは、▲3二馬(移動合4図)とするのが正解です。

以下△1三玉には▲2五桂で(移動合5図)詰み。(移動合4図で△1一玉には▲2一金などで詰み)

というわけで、玉方はもう一工夫が必要になります。

移動合5図を見ると、▲2五桂でとどめを刺されていますね。なので、▲2五桂を打たせないようにすればいいということになります。

王手を受けながら2五に玉方の駒を利かせるには、△2四歩などが考えられますが、これには▲2四同香と取られると、復習のところに挙げた妙手図と同じ(攻め方の持ち駒は増えています)になってしまい、無効です。

で、玉方は「奥の手2」の中合を繰り出します。具体的には2五の地点に捨て駒をするのですが、ここは試しに△2五歩(中合1図)と打ってみましょう。

これには、▲3二馬としても△1三玉で詰まないので、なにやら罠のにおいがプンプンしますが、▲2五同香(中合2図)とするしかなそうです。

中合2図を見ると、2五の地点が攻め方の香で埋まっていますね。となると、もうお分かりですね。こうして、下準備(2五に2九の香をおびき寄せておく)をしてから、「奥の手1」の△2四角(中合3図)の移動合を放てば、

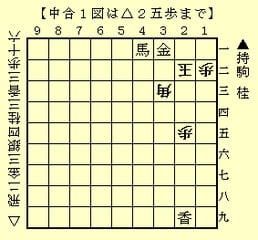

▲3二馬△1三玉(中合4図)となったとき、

香がいるので▲2五桂とは打てませんし、▲1四歩は打ち歩詰の禁手です。

中合3図で▲2四同香とすると、やはり△3三玉と逃げられて詰みません。

最初に2五に歩を打ちましたが、歩の代わりに香だと中合4図で▲1四香と打って詰みです。また、2五に銀、金、飛車の合駒だと、中合4図でも詰みますし、他の詰め方もあります。

ちなみに、角合は考えなくてもいいです。すでに盤上に角が2枚あるので、もう角はないので、合駒出来ません。

桂馬の合駒はどうでしょうか?

桂馬の場合も中合4図で持ち駒は桂2枚なので、詰みません。よって、最初の合駒は歩か桂馬が正解です。

整理しますと、遠くから香車を打った場合、最初に2五に歩か桂馬を捨てて、香車を2五におびき寄せておいて、△2四角の移動合で詰みを逃れることが出来るのです。

初手の香打ちは2四が唯一の打ち場所なのでした。

2四、2五への連続捨て駒で詰みを逃れ、初手の香打ちを2四に限定させているのです。こういう正解手順に現れない緻密な仕掛けが詰将棋作家の技なのです。

ちょっと、駆け足になりましたが、いかがでしたでしょうか?