その1「えぇ~!藤井システムぅ?」の続きです。

決戦の準備万端な先手に対し、後手は1手半ぐらい遅れているような第9図。

図より羽生王座は△1五歩と突く。▲同歩とさせておけば、後に△1五飛の捌きを見た手筋の突き捨てである。

こういう突き捨ては悩ましいが、プロ棋士の場合、形勢に自信があれば取ることが多い気がする。受けに自信がある棋士も取ることが多いようだ。

本局の場合、上記の両方に当てはまり、1分の考慮で▲1五同歩と応じた。

しかし、桂を取られるのにあと2手必要で、△1七歩成と桂を取られても、それまでに成果(飛車の成り込みや銀を捕獲)を上げれば、充分お釣りがもらえそうだ。

具体的には、▲3四歩△4二角▲7七角が後手の飛角銀の形の悪さを咎めている。次に▲6五歩と突く手が非常に厳しく、後手の1筋攻めが全く間に合わない。

本譜は▲1五同歩に△3五銀と出来て、▲3四歩に△4四角とかわす手が間に合った。

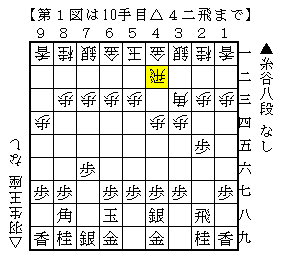

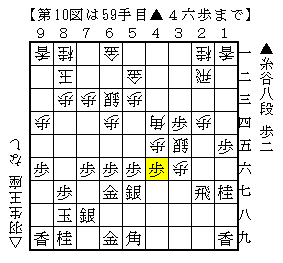

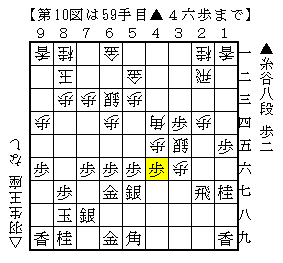

と言っても、棋勢が好転したわけではなく、やはり▲4六歩(第10図)が厳しい。

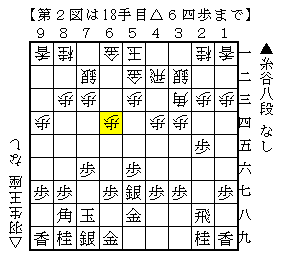

△4六同歩は▲4五歩で角が取られてしまうので、△4六同銀▲同銀△同歩▲4五歩△3五角▲4四銀に△3七歩成と勝負する手が有力と見られていたが、△5四歩▲4五歩△5三角。一手費やした上、歩を取られつつ先手の歩が伸び、角が撤退する……涙が出そうな辛抱だが、△4六同銀と決戦に出るより勝機があると考えたのだろう。

また、第10図では、△5四銀と全軍上げて防戦に努める手もあるが、これ以上、陣形が上ずるのは危険と判断したのかもしれない。

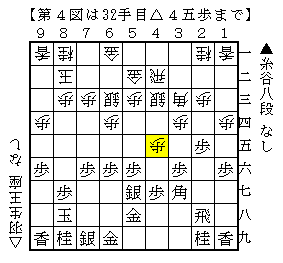

さらに、▲6五歩(第11図)と糸谷八段は追撃の手を緩めない(先に▲7七角と上がって次に▲6五歩を狙うのも有力)。

第11図では、△1五香や△4二飛と動くても考えられたが、羽生三冠は△6五同歩と応じ、▲7七角に△1二飛とかわす。先手の言いなりのようにも見えるが、彼我の玉型の差もあり、捌き合いは避けたい。6五の歩は拠点になるし、6四かに角を出る手も可能にしている。また、△1二飛も先に突き捨てた△1五歩の意を継いでおり、自然体の対応とも言える。

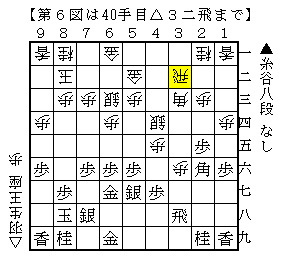

続く▲3三歩成(第12図)では▲2二歩の方が良かったらしい。

次に▲2一歩成と桂を取って初めて一人前の▲2二歩(と金の位置も良くない)よりも、後手の左陣を支配すると金を作る▲3三歩成の方が自然のように感じる。しかし、▲3三歩成だと、本譜のように△6四角とされた時に、▲5五歩とすると△3三桂でせっかくのと金が外されてしまう。

それで、△6四角に糸谷八段は▲3四とと、と金を活用。

しかし、この手も自然に見えたが、良くなかった。

「その3」に続く

決戦の準備万端な先手に対し、後手は1手半ぐらい遅れているような第9図。

図より羽生王座は△1五歩と突く。▲同歩とさせておけば、後に△1五飛の捌きを見た手筋の突き捨てである。

こういう突き捨ては悩ましいが、プロ棋士の場合、形勢に自信があれば取ることが多い気がする。受けに自信がある棋士も取ることが多いようだ。

本局の場合、上記の両方に当てはまり、1分の考慮で▲1五同歩と応じた。

しかし、桂を取られるのにあと2手必要で、△1七歩成と桂を取られても、それまでに成果(飛車の成り込みや銀を捕獲)を上げれば、充分お釣りがもらえそうだ。

具体的には、▲3四歩△4二角▲7七角が後手の飛角銀の形の悪さを咎めている。次に▲6五歩と突く手が非常に厳しく、後手の1筋攻めが全く間に合わない。

本譜は▲1五同歩に△3五銀と出来て、▲3四歩に△4四角とかわす手が間に合った。

と言っても、棋勢が好転したわけではなく、やはり▲4六歩(第10図)が厳しい。

△4六同歩は▲4五歩で角が取られてしまうので、△4六同銀▲同銀△同歩▲4五歩△3五角▲4四銀に△3七歩成と勝負する手が有力と見られていたが、△5四歩▲4五歩△5三角。一手費やした上、歩を取られつつ先手の歩が伸び、角が撤退する……涙が出そうな辛抱だが、△4六同銀と決戦に出るより勝機があると考えたのだろう。

また、第10図では、△5四銀と全軍上げて防戦に努める手もあるが、これ以上、陣形が上ずるのは危険と判断したのかもしれない。

さらに、▲6五歩(第11図)と糸谷八段は追撃の手を緩めない(先に▲7七角と上がって次に▲6五歩を狙うのも有力)。

第11図では、△1五香や△4二飛と動くても考えられたが、羽生三冠は△6五同歩と応じ、▲7七角に△1二飛とかわす。先手の言いなりのようにも見えるが、彼我の玉型の差もあり、捌き合いは避けたい。6五の歩は拠点になるし、6四かに角を出る手も可能にしている。また、△1二飛も先に突き捨てた△1五歩の意を継いでおり、自然体の対応とも言える。

続く▲3三歩成(第12図)では▲2二歩の方が良かったらしい。

次に▲2一歩成と桂を取って初めて一人前の▲2二歩(と金の位置も良くない)よりも、後手の左陣を支配すると金を作る▲3三歩成の方が自然のように感じる。しかし、▲3三歩成だと、本譜のように△6四角とされた時に、▲5五歩とすると△3三桂でせっかくのと金が外されてしまう。

それで、△6四角に糸谷八段は▲3四とと、と金を活用。

しかし、この手も自然に見えたが、良くなかった。

「その3」に続く