「圧勝」だったのではないだろうか?控室の研究や、後日の『週刊将棋』などの観戦記も第1日の段階で渡辺竜王がリードしていて、苦しくなって動かざるを得なくなった丸山九段の猛攻を受けとめて、しっかり勝ち切ったというのが、大方の評価であった。

それにしても午後2時14分の終局は早すぎで、BS中継でスーツ姿で自戦を解説する渡辺竜王の姿を観た時は、唖然としてしまった。

これだけ、スッキリ負かされると尾を引かないだろうし、丸山九段は精神的にも逞しいので、第二局以降の巻き返しも期待されるという締めくくりがほとんどであった。

しかし、将棋の形勢以上にその内容は、丸山九段にとっては不安の残るものだったと思う。

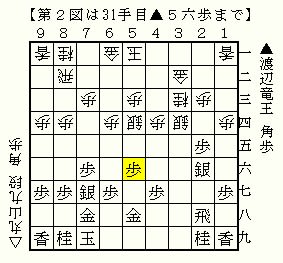

横歩取り戦法が予想された後手番の丸山九段だが、一手損角換わりを選択。第1図の△3三桂は新手で、竜王戦用に温めていた手と考えられる。この手は、先手の2六の銀を牽制している。後手が3四に銀を出て柔らかく先手の棒銀を受けた場合、先手は3七に銀を引いて活用するのが常なのだが、桂を跳ねることによって▲3七銀には△2五銀(桂)を用意している。なかなか有力な指し方だと思う。

これに対し、渡辺竜王の指し手は泰然たるものだった。

「角交換将棋に5筋は突くな」という格言があるが、後手陣は居玉の玉頭の5筋が急所と見て悠々と突く。

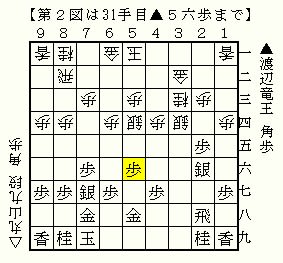

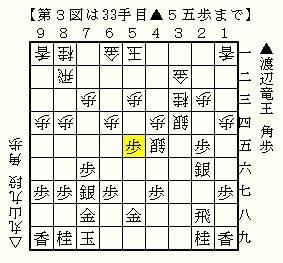

第2図から丸山九段の△4五銀右と突いた5六の歩に反応した手に対し、グイと▲5五歩と突く。この手の交換の善悪は不明だが、丸山九段にとっては動きを逆用されたという感覚が残ったのではないか。後手にしてみれば5三の地点の薄みが気になる。

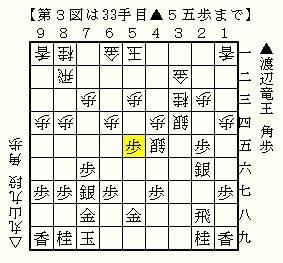

丸山九段の△8五歩に対しても堂々と▲8八玉と入城。△8五歩は次に△3九角~△8四角成と馬作りを見た手だが、▲8八玉は「どうぞ作ってみなさい」という手だ。通常、それを防いで▲6六歩とするのだが、それだと△9五歩などじっとされていると、その次の手が困るというのだ。▲6七金だと△3六銀で次の銀成が受けにくく、▲8八玉と入るとこのタイミングで△8六歩と突かれると▲同銀には△3九角があり(△6六角成が生じている)、▲8六同歩には△8五歩▲同歩△9三桂で後手の調子が良い。

終局後の自戦解説で渡辺竜王は、良くも悪くも▲8八玉(第4図)とするしかなかった。これに対し予定通り△3九角と打ち込み、以下▲3八飛△8四角成▲5四歩△同歩▲5三角△7四馬▲4四角成△3六歩と指すべきであった。この変化に渡辺竜王は自信はなかったが、角を打たれたらこの順に甘んじるつもりであった。

ここに、竜王に自信を感じる。丸山九段の新構想に対し、それに動じることなく、自分の指したい手(▲5六歩~▲5五歩~▲8八玉)を指し、それで多少悪くなっても、それはそれで何とかなると見ている。実際、竜王は「これ(▲5六歩~▲5五歩~▲8八玉)で悪いのなら、ここまでの将棋の作りに問題があったということです」と述べている。

確固たる将棋観と、自身の棋力に対する自信、これを感じずにはいられない。第1日の指し手であった。

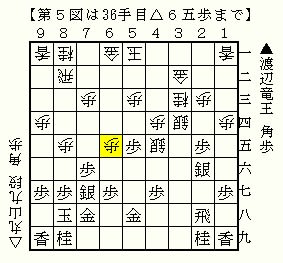

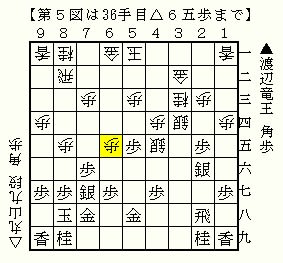

対する丸山九段は、先手の入城した(▲8八玉)先手玉が堅く思え、馬作りを見送ってしまった(66分の長考)。その上、△6五歩(第5図)の敗着?を指してしまう。

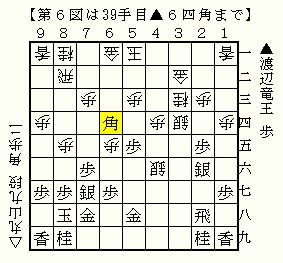

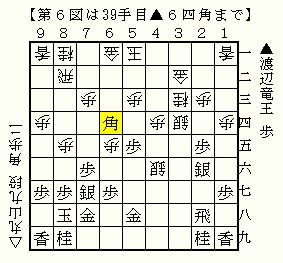

この手は次に△6四角を見た手であるが、第5図以下▲4六歩△同銀▲6四角(第6図)と、後手の動きを逆用されてしまった。

角成りを受ける手に▲5四歩が厳しい。玉頭(5筋)の薄みを突かれ、更に動いていった銀を見事に咎められてしまった。すべて裏目に出てしまった第6図、丸山九段にとっては後悔の大きな局面だったはずだ。

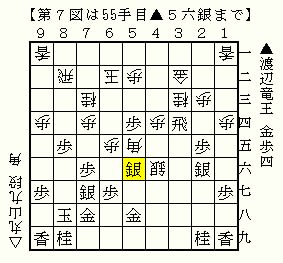

図は後手の攻めの根本の5五の角を攻めた手。この角を排除すれば後手の攻めは途絶え、▲4四飛などの先手の攻めも可能になる急所の一手。当然、こういう手に対しては、後手も動かざるを得ず、丸山九段の強攻を受けることとなるが、きっちり受け切りを読み切っているのが、当然ながら竜王の強さ。とにかく、「動かないと、攻めないと、大変なことになりますよ」という強靭な受け、そして見切りが強いのは、羽生ファンなら痛切に感じていることだろう。

丸山九段が攻め、△6九角と詰めろ金取りを掛けたところ。一見すると、先手が困っているようだが、当然、想定の範囲。私の貧弱な棋力だとこの局面を避けようとするが、この後を掘り下げて、大丈夫と判断する。それも、相当前の段階から。それに、「この後を掘り下げて」と表現したが、この局面は「当たり前に先手勝ち」という感覚があるというのが実のところだろう。

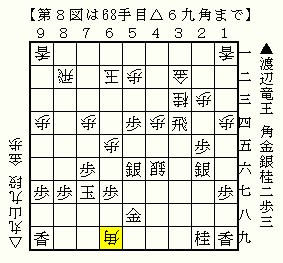

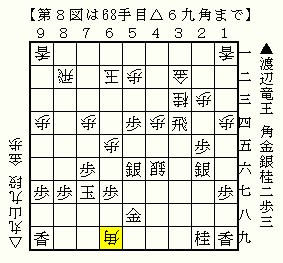

この局面(第8図)になれば、私でも▲7八金と打つかもしれないが、まさかこの後、2手で終局するとは思わなかった。

△5八角成と金を取る手に対して、▲8六桂が簡明な手で、後手の攻めを受け止めつつ次の▲7四桂の王手飛車取りを見た逆先で、24分考えて投了となった。

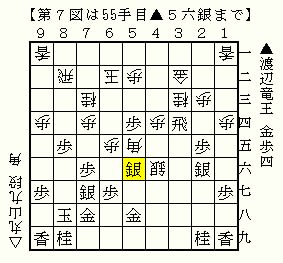

攻めるだけ攻めて、あっさり投了という感がしないでもない。第7図の直前の△7三桂では、△4三金と指せば、まだまだ先の長い将棋だったようで(先手が良いことには変わりはない)、遊んでいる3二の金を働かすのが肝要だったはず。もしかしたら、第1日目の指し手に嫌気がさしていたのかもしれない。

渡辺竜王の圧勝、貫録勝ちだった。丸山九段は大丈夫だろうか?

王座戦で羽生王座をストレートで破ったことによって、渡辺竜王の信用は非常に高くなった。「竜王が受けなかったので攻めは成立しない」とか、「竜王の攻め手に対し受けないとつぶれる」という信用(恐れ)から最善を逃がし、自ら転んでしまう。そういった睨み倒しのような勝ちも増えるのではないだろうか。

ますます、手がつけられないなあ。あ、そういう勝ち方が竜王の本意でないのは当然のことです。

それにしても午後2時14分の終局は早すぎで、BS中継でスーツ姿で自戦を解説する渡辺竜王の姿を観た時は、唖然としてしまった。

これだけ、スッキリ負かされると尾を引かないだろうし、丸山九段は精神的にも逞しいので、第二局以降の巻き返しも期待されるという締めくくりがほとんどであった。

しかし、将棋の形勢以上にその内容は、丸山九段にとっては不安の残るものだったと思う。

横歩取り戦法が予想された後手番の丸山九段だが、一手損角換わりを選択。第1図の△3三桂は新手で、竜王戦用に温めていた手と考えられる。この手は、先手の2六の銀を牽制している。後手が3四に銀を出て柔らかく先手の棒銀を受けた場合、先手は3七に銀を引いて活用するのが常なのだが、桂を跳ねることによって▲3七銀には△2五銀(桂)を用意している。なかなか有力な指し方だと思う。

これに対し、渡辺竜王の指し手は泰然たるものだった。

「角交換将棋に5筋は突くな」という格言があるが、後手陣は居玉の玉頭の5筋が急所と見て悠々と突く。

第2図から丸山九段の△4五銀右と突いた5六の歩に反応した手に対し、グイと▲5五歩と突く。この手の交換の善悪は不明だが、丸山九段にとっては動きを逆用されたという感覚が残ったのではないか。後手にしてみれば5三の地点の薄みが気になる。

丸山九段の△8五歩に対しても堂々と▲8八玉と入城。△8五歩は次に△3九角~△8四角成と馬作りを見た手だが、▲8八玉は「どうぞ作ってみなさい」という手だ。通常、それを防いで▲6六歩とするのだが、それだと△9五歩などじっとされていると、その次の手が困るというのだ。▲6七金だと△3六銀で次の銀成が受けにくく、▲8八玉と入るとこのタイミングで△8六歩と突かれると▲同銀には△3九角があり(△6六角成が生じている)、▲8六同歩には△8五歩▲同歩△9三桂で後手の調子が良い。

終局後の自戦解説で渡辺竜王は、良くも悪くも▲8八玉(第4図)とするしかなかった。これに対し予定通り△3九角と打ち込み、以下▲3八飛△8四角成▲5四歩△同歩▲5三角△7四馬▲4四角成△3六歩と指すべきであった。この変化に渡辺竜王は自信はなかったが、角を打たれたらこの順に甘んじるつもりであった。

ここに、竜王に自信を感じる。丸山九段の新構想に対し、それに動じることなく、自分の指したい手(▲5六歩~▲5五歩~▲8八玉)を指し、それで多少悪くなっても、それはそれで何とかなると見ている。実際、竜王は「これ(▲5六歩~▲5五歩~▲8八玉)で悪いのなら、ここまでの将棋の作りに問題があったということです」と述べている。

確固たる将棋観と、自身の棋力に対する自信、これを感じずにはいられない。第1日の指し手であった。

対する丸山九段は、先手の入城した(▲8八玉)先手玉が堅く思え、馬作りを見送ってしまった(66分の長考)。その上、△6五歩(第5図)の敗着?を指してしまう。

この手は次に△6四角を見た手であるが、第5図以下▲4六歩△同銀▲6四角(第6図)と、後手の動きを逆用されてしまった。

角成りを受ける手に▲5四歩が厳しい。玉頭(5筋)の薄みを突かれ、更に動いていった銀を見事に咎められてしまった。すべて裏目に出てしまった第6図、丸山九段にとっては後悔の大きな局面だったはずだ。

図は後手の攻めの根本の5五の角を攻めた手。この角を排除すれば後手の攻めは途絶え、▲4四飛などの先手の攻めも可能になる急所の一手。当然、こういう手に対しては、後手も動かざるを得ず、丸山九段の強攻を受けることとなるが、きっちり受け切りを読み切っているのが、当然ながら竜王の強さ。とにかく、「動かないと、攻めないと、大変なことになりますよ」という強靭な受け、そして見切りが強いのは、羽生ファンなら痛切に感じていることだろう。

丸山九段が攻め、△6九角と詰めろ金取りを掛けたところ。一見すると、先手が困っているようだが、当然、想定の範囲。私の貧弱な棋力だとこの局面を避けようとするが、この後を掘り下げて、大丈夫と判断する。それも、相当前の段階から。それに、「この後を掘り下げて」と表現したが、この局面は「当たり前に先手勝ち」という感覚があるというのが実のところだろう。

この局面(第8図)になれば、私でも▲7八金と打つかもしれないが、まさかこの後、2手で終局するとは思わなかった。

△5八角成と金を取る手に対して、▲8六桂が簡明な手で、後手の攻めを受け止めつつ次の▲7四桂の王手飛車取りを見た逆先で、24分考えて投了となった。

攻めるだけ攻めて、あっさり投了という感がしないでもない。第7図の直前の△7三桂では、△4三金と指せば、まだまだ先の長い将棋だったようで(先手が良いことには変わりはない)、遊んでいる3二の金を働かすのが肝要だったはず。もしかしたら、第1日目の指し手に嫌気がさしていたのかもしれない。

渡辺竜王の圧勝、貫録勝ちだった。丸山九段は大丈夫だろうか?

王座戦で羽生王座をストレートで破ったことによって、渡辺竜王の信用は非常に高くなった。「竜王が受けなかったので攻めは成立しない」とか、「竜王の攻め手に対し受けないとつぶれる」という信用(恐れ)から最善を逃がし、自ら転んでしまう。そういった睨み倒しのような勝ちも増えるのではないだろうか。

ますます、手がつけられないなあ。あ、そういう勝ち方が竜王の本意でないのは当然のことです。