他に書きたい記事がたくさんあるのだが、悔しいのでこちらを先に。

何が悔しいかというと、羽生二冠が負けたことではなく、巷での羽生二冠への言われようである。

某掲示板の将棋関連のまとめサイトがある。

某掲示板やこのまとめサイトは、まともに向き合う必要のないコメントがほとんどで(稀に、鋭い意見もある)、腹を立てるのも無駄な行為なのであるが……

まず、そのサイトでの記事のタイトルが「終盤の大逆転」という表現をしていたが、少なくとも大逆転ではない。

これについては、後述するとして、そこで繰り広げられる「羽生、衰えたな」類のコメントが心に棘を刺す。

★某掲示板の書き込みからサイト運営者が抜粋したコメント

①「羽生の棋力が行方不明」

②「羽生さんの終盤はもう60代並になってる」

③「この終盤はアマ有段でも先手勝ってたでしょう」

★まとめサイトでのコメント

④「俺が羽生はもうダメだと言った通りになったろ。これからは時々全盛期みたいないい将棋も指すけど、ファンをがっかりさせる将棋が増えてくる」

⑤「羽生降格だなこりゃ」

⑥「終盤が弱杉内。大地チャンスとかいってるけどチャンスどころか3タテいけるぞ。ここ最近の終盤は本当にヤバい。C2レベルといっても過言じゃない」

⑦「あれだけ優勢だったけど、またひっくり返ってしまったとは残念無念」

⑧「この羽生って人は藤井四段に弟子入りしたほうがいいんじゃないかwww」

⑨「最近の終盤ほんとひでえ。将棋は終盤弱くなったら勝てんで」

⑩「限りなくグレーに近い頓死」

⑪「あぁ、また終盤で大逆転か。これが羽生マジックってやつですか?w」

⑫「この終盤力だと勝てる将棋ないな。今季A級陥落もあるレベル」

⑬「どうやら1分将棋になると手が見えなくなっているみたいだな。中盤までに稼いだリードが維持できなくなっているのでもうどうにもならない。王座は太地に明け渡すことになるだろうね」

⑭「羽生さんのA級陥落が見えてきたか。終盤力の衰えがやばい」

⑮「先手は銀矢倉の堅陣、後手は駒が離れてスカスカ&2期連続不調の行方。これで羽生が負けるとは思わんかったわ」

⑯「この二人が名人戦してたの3年前だっけ?いやぁなんとも…」

……この将棋や最近の敗局から、「羽生衰えた」「終盤、激弱」と上から目線で断定、嘲るような論調。

完全否定ができない悔しい状況だが、本局の場合は“大優勢→一手ばったり”とか“終盤が弱すぎて大逆転”という内容ではなかった。(③“アマ有段”では絶対に勝てない)

⑮のような見かけ形勢や、ソフトの数値を鵜呑みにして、蔑んだコメントを書き込む必要があるのだろうか?(⑤の“降格”は、将棋に詳しくないような言い回し)

……①⑩⑪は面白いことを思いついたから嬉しくて書き込んだのだろう(悔しいが①はうまいと思った)

★冷静な意見もあった

「感想戦見る感じ59玉でも羽生負けみたいだし、コメントしてる人たち自分で考えもせずに適当言い過ぎでしょ。

短時間じゃソフトも読みきれないくらい難解な終盤でとやかく言う方がおかしい。

管理人も大逆転っていうならその論拠と修正手順を示すべき。その手順を検証できるようにしないと確かに大逆転だと納得しない人もいる」

「感想戦コメ見てきた

うっかり悪手で大頓死なんてことでは全くなかったんだね

紙一重の斬り合いをなめちゃんが制した、ということか」

「感想コメ更新されてみたが最後超難解だったみたいやん…少なくとも大逆転ではないような」

★冷めた意見

「十何時間も闘った後の人間の深夜の感想戦の内容を気にしてもしょうがない。感想戦は、このふたりはそう考えてたんだーふーん、くらいに眺めておけばいいもの。

帰ってからソフトで検討させつつ気になる部分を精査するほうが、「本局の内容を調べる」という意味ではよっぽど時間的にも内容的にも意義のあるものになる。プロがやると特にね

今のプロ対局において、感想戦は昔とは違いもはやそこに将棋研究の意味合いなどまったく無い。両者も当然それはわかっていて、ただ対局終了の昂りを沈め、気持ちの整理をおこなっているだけだよ

「感想戦の結論」が重要な役割を果たす時代はとっくに終わっている」

確かに否定はできない。特に複雑になった時の終盤は疲弊した頭では、正解を導くのは困難。しかし、序盤の方向性、仕掛け周辺、中盤の大局観などは得るものが多いはず。棋士本人、プロ並みの実力者、あるいは無茶苦茶棋界に精通した人なのだろうか?

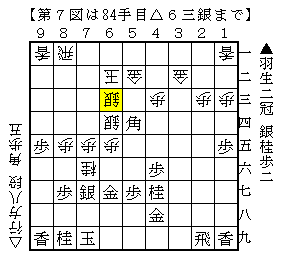

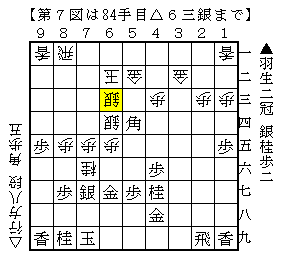

簡単に本局を振り返ろう

いきなりの跳び蹴り?

居玉で▲7八金も省略!そんなに急がなくても……

飛車のコビンが空いており▲5五角の筋が生じ、“仕掛けあり”と考えたのかも。研究?思いつき?

行方八段が2二に歩を謝り、金二枚を左翼に繰り出し、局面を収めた。

先手は歩損(突き捨てた分)で、△3六歩と逆用される筋や、4八の銀を動かすと△3七角の打ち込みが生じ、動きが難しそう。

後手は「6三銀+7三桂」や右玉形の整備の余地があり、指し方に悩まない。

羽生二冠が時折使う「つまらない将棋」にしたのではないだろうか?

行方八段が“頃は良し”と仕掛けた感がある。

ただ、この動きは羽生二冠も待ち構えていた感がある。5六の銀を引き、銀矢倉を完成させたうえ、好点の▲5六角を用意し反撃(桂頭の7四を睨むと同時に、場合によっては2三の突破)

先手の桂得だが、先手の桂頭攻めを甘んじた代償の7五歩の拠点を利用した反撃の△7六桂。

5五の銀を軸に△6五歩の攻め、8筋の後手飛車も控えており、迫力十分。

自玉頭が戦禍となる危険もあるが、後手の方が駒が利いている気がする(先手は飛車がイマイチ。羽生二冠の“ニート飛車”はいつものことだが)

この桂打ちに対し▲7九玉とかわしたのは、後手の手駒に銀を加える危険性や、一番いい時に7六で清算したいという意図なのだろう。ただ、この手と△6二玉の交換は、後手の得のような気がした。

一旦▲3六角と嫌みの歩を取りつつ歩の補充を図った先手に対し、行方八段も際どく△9五歩の突き捨てを入れ△6五歩と総攻撃を開始。

これに対し、羽生二冠も▲4七桂と独特な桂打ち。放っておいても△6六銀と出たいところではないだろうか?手順に△6六銀と出られて、4七の桂が置き去りになりそうな気がした。

銀を6六に呼び込んだのは、▲6四歩を利かすため(△6四同銀引を消した)。▲6四歩△同銀に▲5四角と働きの弱かった角が急所に!

これに対し行方八段も△6七銀成▲同金と先手陣を薄くしつつ銀を入手。手にした銀を△6三銀と打ち、角を弾く。

しかし、角が逃げるわけもなく(行方八段は逃げるものと思い込んでいた)▲6三同角成△同金▲5五桂打と攻めつける。遊ぶと危惧した4七の桂を土台にした継ぎ桂だ。

▲5五桂打以下△5四歩▲6三桂成△同玉に▲7三歩!次に▲7二銀の王手飛車を見た手筋の歩打ち!

第8図で△7三同銀は、▲7六銀△同歩▲7五桂(王手)が入るので△7三同玉だが、▲7四歩に△6三玉とよろけなければならない(△7四同玉は▲7二銀が厳しい)のでは先手快調(に思えた)。

さらに▲7三銀△同銀▲同銀成△同玉で第9図。

裸状態の後手玉に、▲7六銀と切り札。桂を補充しつつ△同歩に空いた7五に銀を打ち、快調そのもの(に思えた)。

しかし、▲7六銀では▲5三銀の方が良かったようだ(羽生二冠の予定も▲5三銀)。

【以下は中継サイトの解説】

△6六桂▲同銀△同歩▲6五桂△8三玉に(1)▲7六金△同歩▲7五桂は△8四玉で後手玉が詰まない。一方、先手玉は△7八銀から長手数の詰めろがかかっている。羽生はこの問題を解決できず、▲5三銀を断念したという。

しかし、▲5三銀でも先手有望の順はあった。(2)▲7二銀△8四玉▲8三金△同飛▲同銀成△同玉▲6三飛△9二玉(△8二玉は▲7三桂成)▲7六金が感想戦で指摘された好手順。後手玉に▲8四桂△8一玉▲8三飛成以下の詰めろがかかり、先手玉は詰まない。(1)の変化とはまったく逆の状況となる。

(2)の変化は9一香が9二玉の陰に入るのが大きい。▲7六金の局面で9二に玉がいなければ、△6八銀▲8八玉△7九角▲同飛△同銀不成▲9七玉△9五香▲9六桂△8八銀打▲9八玉△9七歩▲同桂△8九銀打が一例で先手玉が詰んでいた。しかし、実際は9二玉型なので△9五香の王手が指せない。

なお、▲5三銀△6六桂に▲同金は△同歩▲6五桂△8三玉▲7二銀△8四玉▲8三金△7四玉▲7三桂成△6五玉▲2五飛△5五銀で後手玉が詰まない。6七に金がいれば△5五銀に▲5六金で詰むので、▲5三銀△6六桂には▲同銀となる。

実戦は、第9図以下▲7六銀△同歩▲7五銀に△6六桂と踏み込む!

この△6五桂は▲同金△同歩▲6五桂で危なそう(この手では攻防の△4四角や早逃げの△6三玉が考えられる)。

もちろん、行方八段も読みを入れた上で“行ける”、あるいは“これしかない”と判断したのだろう。大胆というか、踏み込みが良いというか……“気迫の一着”と言うべきか。

これに対する羽生二冠の▲6八玉は、気迫に押された一着。行方八段が踏み込んできたので、それを信用したのかもしれない。まあ、実際にはかなり難解であったが(後述)。

ここら辺りの勘が鈍っているのが、最近の“終盤のよろめき”の要因と言える。「気迫に押された」「相手を信用」……「自分の終盤に自信が薄くなってきている」のだろう。

その誘因として、残り時間の少なさと持久力の低下があるが、そもそもの原因は、中盤以降、20~40分ぐらいの連続考慮である。読みがまとまらず、迷いが生じ、指し手に一貫性が欠ける。

いや、もともと、「局面を不連続に捉え、先入観を除外し、新たな眼で考える」というのが羽生将棋の長所であったが、そのスタイルを転換する年齢になったのかもしれない。

読みにメリハリをつけ、消費時間を減らし、スタミナ温存。この際、指し手によろめき出始める夕休前には、昼寝でもして欲しいぐらいだ。

△6六桂の局面に戻ろう。

【以下は中継解説の引用】

「▲6六同金は△同歩▲6五桂△6二玉にやる手が……(難しい)」と羽生。この問題も98手目の感想戦コメント(先ほどの引用)と似た考え方で解決できる。▲6六同金△同歩▲6五桂△6二玉▲5三金と追って、以下(1)△7二玉には▲8四桂△同飛▲7三銀△8一玉▲8四銀引不成。今度は8四銀が9五歩にヒモをつけているので、後手は9一香が使えないという仕組みだ。後手玉は▲7三桂不成以下の詰めろである。

▲8四銀引不成では▲8四銀上も指したくなるが、それは△7八銀▲同玉△6七銀▲8八玉△7七角▲同桂△同歩成▲同玉△6八角▲8八玉△7六桂▲9八玉△9七歩▲同玉△8六金といった変化で先手が頓死する。7五の銀は8六に利かしたまま、残しておかなくてはならない。

(2)△7一玉は▲6二銀△8二玉▲7三桂成△9二玉▲8四桂△同飛▲同銀でいい。その局面は先手玉が7九にいて、後手の持ち駒は角角金銀銀に桂と歩。「先手玉を詰ますには、カナ駒が1枚足りない気がします」と行方はいう。

実戦の羽生二冠は▲6八玉。「相手の寄せを玉を動かしてかわす」のは、羽生二冠は好んで指すが、この場合は△7八銀と打たれて、逆に寄せに近づいてしまったようだ。NHK杯の佐藤和俊六段戦の▲5八玉を思い出してしまう。

△7八銀に▲6六金と切り、後手玉に迫り、▲7四桂と受けなしに追い込むが、自玉に即詰めが生じており敗局。

巷では、「▲7四桂は頓死をうっかりした。▲5九玉と逃げておけば勝ちだった。大逆転負け」と言われたが、見た目の将棋の流れとは裏腹で、実際はぎりぎりの終盤で、わずかに読みの踏み込みを欠き、勝ち切れなかったというのが真相。

もちろん、読みの精度を欠居たのも事実。勝負勘も鈍っているのは否めない。

しかし、“つまらない将棋”にしてしまった序盤、中盤を踏み止まり、終盤はリードを奪った将棋。“つまらない将棋”(神経の使う将棋)にしてしまったツケが終盤に回ってしまった敗局で、将棋そのものは回復していると考えたい。

行方八段の辛抱強い序盤の組み立て、中終盤の気迫と読みの踏み込みを讃えたい。一時、11連敗したようだが、名人に挑戦していた頃の強さを感じた。“91%の回復”というタイトルは、行方八段には失礼な表現かもしれない。

【追加の疑問】

結果論かもしれないが、終盤、▲3九飛△3三歩を利かす機会がかなりの間あったように思う。

どこかでこの手の交換を入れていれば、投了図の△3七角はなかったが、どうなのだろう?

何が悔しいかというと、羽生二冠が負けたことではなく、巷での羽生二冠への言われようである。

某掲示板の将棋関連のまとめサイトがある。

某掲示板やこのまとめサイトは、まともに向き合う必要のないコメントがほとんどで(稀に、鋭い意見もある)、腹を立てるのも無駄な行為なのであるが……

まず、そのサイトでの記事のタイトルが「終盤の大逆転」という表現をしていたが、少なくとも大逆転ではない。

これについては、後述するとして、そこで繰り広げられる「羽生、衰えたな」類のコメントが心に棘を刺す。

★某掲示板の書き込みからサイト運営者が抜粋したコメント

①「羽生の棋力が行方不明」

②「羽生さんの終盤はもう60代並になってる」

③「この終盤はアマ有段でも先手勝ってたでしょう」

★まとめサイトでのコメント

④「俺が羽生はもうダメだと言った通りになったろ。これからは時々全盛期みたいないい将棋も指すけど、ファンをがっかりさせる将棋が増えてくる」

⑤「羽生降格だなこりゃ」

⑥「終盤が弱杉内。大地チャンスとかいってるけどチャンスどころか3タテいけるぞ。ここ最近の終盤は本当にヤバい。C2レベルといっても過言じゃない」

⑦「あれだけ優勢だったけど、またひっくり返ってしまったとは残念無念」

⑧「この羽生って人は藤井四段に弟子入りしたほうがいいんじゃないかwww」

⑨「最近の終盤ほんとひでえ。将棋は終盤弱くなったら勝てんで」

⑩「限りなくグレーに近い頓死」

⑪「あぁ、また終盤で大逆転か。これが羽生マジックってやつですか?w」

⑫「この終盤力だと勝てる将棋ないな。今季A級陥落もあるレベル」

⑬「どうやら1分将棋になると手が見えなくなっているみたいだな。中盤までに稼いだリードが維持できなくなっているのでもうどうにもならない。王座は太地に明け渡すことになるだろうね」

⑭「羽生さんのA級陥落が見えてきたか。終盤力の衰えがやばい」

⑮「先手は銀矢倉の堅陣、後手は駒が離れてスカスカ&2期連続不調の行方。これで羽生が負けるとは思わんかったわ」

⑯「この二人が名人戦してたの3年前だっけ?いやぁなんとも…」

……この将棋や最近の敗局から、「羽生衰えた」「終盤、激弱」と上から目線で断定、嘲るような論調。

完全否定ができない悔しい状況だが、本局の場合は“大優勢→一手ばったり”とか“終盤が弱すぎて大逆転”という内容ではなかった。(③“アマ有段”では絶対に勝てない)

⑮のような見かけ形勢や、ソフトの数値を鵜呑みにして、蔑んだコメントを書き込む必要があるのだろうか?(⑤の“降格”は、将棋に詳しくないような言い回し)

……①⑩⑪は面白いことを思いついたから嬉しくて書き込んだのだろう(悔しいが①はうまいと思った)

★冷静な意見もあった

「感想戦見る感じ59玉でも羽生負けみたいだし、コメントしてる人たち自分で考えもせずに適当言い過ぎでしょ。

短時間じゃソフトも読みきれないくらい難解な終盤でとやかく言う方がおかしい。

管理人も大逆転っていうならその論拠と修正手順を示すべき。その手順を検証できるようにしないと確かに大逆転だと納得しない人もいる」

「感想戦コメ見てきた

うっかり悪手で大頓死なんてことでは全くなかったんだね

紙一重の斬り合いをなめちゃんが制した、ということか」

「感想コメ更新されてみたが最後超難解だったみたいやん…少なくとも大逆転ではないような」

★冷めた意見

「十何時間も闘った後の人間の深夜の感想戦の内容を気にしてもしょうがない。感想戦は、このふたりはそう考えてたんだーふーん、くらいに眺めておけばいいもの。

帰ってからソフトで検討させつつ気になる部分を精査するほうが、「本局の内容を調べる」という意味ではよっぽど時間的にも内容的にも意義のあるものになる。プロがやると特にね

今のプロ対局において、感想戦は昔とは違いもはやそこに将棋研究の意味合いなどまったく無い。両者も当然それはわかっていて、ただ対局終了の昂りを沈め、気持ちの整理をおこなっているだけだよ

「感想戦の結論」が重要な役割を果たす時代はとっくに終わっている」

確かに否定はできない。特に複雑になった時の終盤は疲弊した頭では、正解を導くのは困難。しかし、序盤の方向性、仕掛け周辺、中盤の大局観などは得るものが多いはず。棋士本人、プロ並みの実力者、あるいは無茶苦茶棋界に精通した人なのだろうか?

簡単に本局を振り返ろう

いきなりの跳び蹴り?

居玉で▲7八金も省略!そんなに急がなくても……

飛車のコビンが空いており▲5五角の筋が生じ、“仕掛けあり”と考えたのかも。研究?思いつき?

行方八段が2二に歩を謝り、金二枚を左翼に繰り出し、局面を収めた。

先手は歩損(突き捨てた分)で、△3六歩と逆用される筋や、4八の銀を動かすと△3七角の打ち込みが生じ、動きが難しそう。

後手は「6三銀+7三桂」や右玉形の整備の余地があり、指し方に悩まない。

羽生二冠が時折使う「つまらない将棋」にしたのではないだろうか?

行方八段が“頃は良し”と仕掛けた感がある。

ただ、この動きは羽生二冠も待ち構えていた感がある。5六の銀を引き、銀矢倉を完成させたうえ、好点の▲5六角を用意し反撃(桂頭の7四を睨むと同時に、場合によっては2三の突破)

先手の桂得だが、先手の桂頭攻めを甘んじた代償の7五歩の拠点を利用した反撃の△7六桂。

5五の銀を軸に△6五歩の攻め、8筋の後手飛車も控えており、迫力十分。

自玉頭が戦禍となる危険もあるが、後手の方が駒が利いている気がする(先手は飛車がイマイチ。羽生二冠の“ニート飛車”はいつものことだが)

この桂打ちに対し▲7九玉とかわしたのは、後手の手駒に銀を加える危険性や、一番いい時に7六で清算したいという意図なのだろう。ただ、この手と△6二玉の交換は、後手の得のような気がした。

一旦▲3六角と嫌みの歩を取りつつ歩の補充を図った先手に対し、行方八段も際どく△9五歩の突き捨てを入れ△6五歩と総攻撃を開始。

これに対し、羽生二冠も▲4七桂と独特な桂打ち。放っておいても△6六銀と出たいところではないだろうか?手順に△6六銀と出られて、4七の桂が置き去りになりそうな気がした。

銀を6六に呼び込んだのは、▲6四歩を利かすため(△6四同銀引を消した)。▲6四歩△同銀に▲5四角と働きの弱かった角が急所に!

これに対し行方八段も△6七銀成▲同金と先手陣を薄くしつつ銀を入手。手にした銀を△6三銀と打ち、角を弾く。

しかし、角が逃げるわけもなく(行方八段は逃げるものと思い込んでいた)▲6三同角成△同金▲5五桂打と攻めつける。遊ぶと危惧した4七の桂を土台にした継ぎ桂だ。

▲5五桂打以下△5四歩▲6三桂成△同玉に▲7三歩!次に▲7二銀の王手飛車を見た手筋の歩打ち!

第8図で△7三同銀は、▲7六銀△同歩▲7五桂(王手)が入るので△7三同玉だが、▲7四歩に△6三玉とよろけなければならない(△7四同玉は▲7二銀が厳しい)のでは先手快調(に思えた)。

さらに▲7三銀△同銀▲同銀成△同玉で第9図。

裸状態の後手玉に、▲7六銀と切り札。桂を補充しつつ△同歩に空いた7五に銀を打ち、快調そのもの(に思えた)。

しかし、▲7六銀では▲5三銀の方が良かったようだ(羽生二冠の予定も▲5三銀)。

【以下は中継サイトの解説】

△6六桂▲同銀△同歩▲6五桂△8三玉に(1)▲7六金△同歩▲7五桂は△8四玉で後手玉が詰まない。一方、先手玉は△7八銀から長手数の詰めろがかかっている。羽生はこの問題を解決できず、▲5三銀を断念したという。

しかし、▲5三銀でも先手有望の順はあった。(2)▲7二銀△8四玉▲8三金△同飛▲同銀成△同玉▲6三飛△9二玉(△8二玉は▲7三桂成)▲7六金が感想戦で指摘された好手順。後手玉に▲8四桂△8一玉▲8三飛成以下の詰めろがかかり、先手玉は詰まない。(1)の変化とはまったく逆の状況となる。

(2)の変化は9一香が9二玉の陰に入るのが大きい。▲7六金の局面で9二に玉がいなければ、△6八銀▲8八玉△7九角▲同飛△同銀不成▲9七玉△9五香▲9六桂△8八銀打▲9八玉△9七歩▲同桂△8九銀打が一例で先手玉が詰んでいた。しかし、実際は9二玉型なので△9五香の王手が指せない。

なお、▲5三銀△6六桂に▲同金は△同歩▲6五桂△8三玉▲7二銀△8四玉▲8三金△7四玉▲7三桂成△6五玉▲2五飛△5五銀で後手玉が詰まない。6七に金がいれば△5五銀に▲5六金で詰むので、▲5三銀△6六桂には▲同銀となる。

実戦は、第9図以下▲7六銀△同歩▲7五銀に△6六桂と踏み込む!

この△6五桂は▲同金△同歩▲6五桂で危なそう(この手では攻防の△4四角や早逃げの△6三玉が考えられる)。

もちろん、行方八段も読みを入れた上で“行ける”、あるいは“これしかない”と判断したのだろう。大胆というか、踏み込みが良いというか……“気迫の一着”と言うべきか。

これに対する羽生二冠の▲6八玉は、気迫に押された一着。行方八段が踏み込んできたので、それを信用したのかもしれない。まあ、実際にはかなり難解であったが(後述)。

ここら辺りの勘が鈍っているのが、最近の“終盤のよろめき”の要因と言える。「気迫に押された」「相手を信用」……「自分の終盤に自信が薄くなってきている」のだろう。

その誘因として、残り時間の少なさと持久力の低下があるが、そもそもの原因は、中盤以降、20~40分ぐらいの連続考慮である。読みがまとまらず、迷いが生じ、指し手に一貫性が欠ける。

いや、もともと、「局面を不連続に捉え、先入観を除外し、新たな眼で考える」というのが羽生将棋の長所であったが、そのスタイルを転換する年齢になったのかもしれない。

読みにメリハリをつけ、消費時間を減らし、スタミナ温存。この際、指し手によろめき出始める夕休前には、昼寝でもして欲しいぐらいだ。

△6六桂の局面に戻ろう。

【以下は中継解説の引用】

「▲6六同金は△同歩▲6五桂△6二玉にやる手が……(難しい)」と羽生。この問題も98手目の感想戦コメント(先ほどの引用)と似た考え方で解決できる。▲6六同金△同歩▲6五桂△6二玉▲5三金と追って、以下(1)△7二玉には▲8四桂△同飛▲7三銀△8一玉▲8四銀引不成。今度は8四銀が9五歩にヒモをつけているので、後手は9一香が使えないという仕組みだ。後手玉は▲7三桂不成以下の詰めろである。

▲8四銀引不成では▲8四銀上も指したくなるが、それは△7八銀▲同玉△6七銀▲8八玉△7七角▲同桂△同歩成▲同玉△6八角▲8八玉△7六桂▲9八玉△9七歩▲同玉△8六金といった変化で先手が頓死する。7五の銀は8六に利かしたまま、残しておかなくてはならない。

(2)△7一玉は▲6二銀△8二玉▲7三桂成△9二玉▲8四桂△同飛▲同銀でいい。その局面は先手玉が7九にいて、後手の持ち駒は角角金銀銀に桂と歩。「先手玉を詰ますには、カナ駒が1枚足りない気がします」と行方はいう。

実戦の羽生二冠は▲6八玉。「相手の寄せを玉を動かしてかわす」のは、羽生二冠は好んで指すが、この場合は△7八銀と打たれて、逆に寄せに近づいてしまったようだ。NHK杯の佐藤和俊六段戦の▲5八玉を思い出してしまう。

△7八銀に▲6六金と切り、後手玉に迫り、▲7四桂と受けなしに追い込むが、自玉に即詰めが生じており敗局。

巷では、「▲7四桂は頓死をうっかりした。▲5九玉と逃げておけば勝ちだった。大逆転負け」と言われたが、見た目の将棋の流れとは裏腹で、実際はぎりぎりの終盤で、わずかに読みの踏み込みを欠き、勝ち切れなかったというのが真相。

もちろん、読みの精度を欠居たのも事実。勝負勘も鈍っているのは否めない。

しかし、“つまらない将棋”にしてしまった序盤、中盤を踏み止まり、終盤はリードを奪った将棋。“つまらない将棋”(神経の使う将棋)にしてしまったツケが終盤に回ってしまった敗局で、将棋そのものは回復していると考えたい。

行方八段の辛抱強い序盤の組み立て、中終盤の気迫と読みの踏み込みを讃えたい。一時、11連敗したようだが、名人に挑戦していた頃の強さを感じた。“91%の回復”というタイトルは、行方八段には失礼な表現かもしれない。

【追加の疑問】

結果論かもしれないが、終盤、▲3九飛△3三歩を利かす機会がかなりの間あったように思う。

どこかでこの手の交換を入れていれば、投了図の△3七角はなかったが、どうなのだろう?