大きな白サギだな・・・と思って見ていたら

お尻が黒い。何だろう?

一応写真を撮っておこう!

家からカメラを持ってきて、写真を撮っていたら

耕耘機?に乗って通りかかった人が

「コウノトリだよ」と教えてくれました(^^)

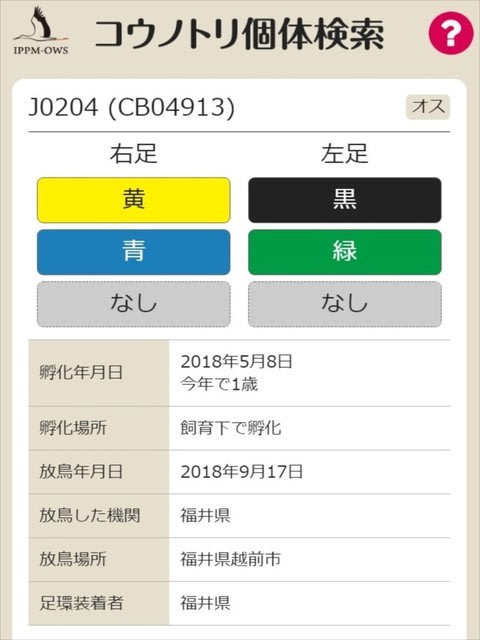

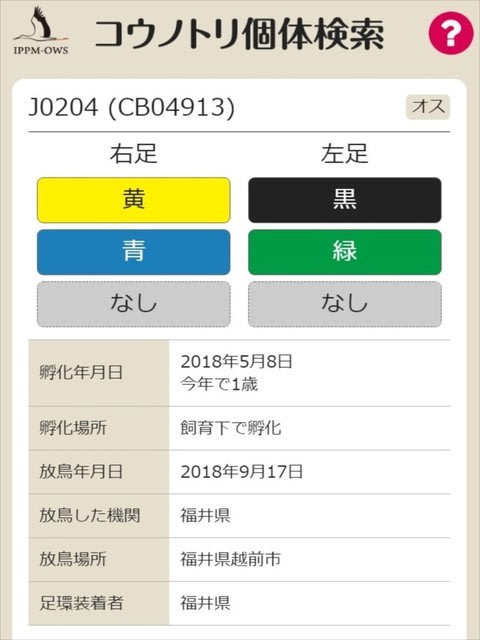

足環がついています。

珍しい鳥だとは知っているけど・・・この辺りに普通にいるものなのかな?

後ろ姿が素敵!

真正面の顔は・・・ちょっと笑える(笑)

しばらくすると、学校帰りの子どもたちが、大きな声で笑ながら近付いてきました。

アオサギなら絶対に逃げている距離なのに、臆病ではないのかな。

さっき「コウノトリだよ」と教えてくれたお兄さんも来たけど、ぜんぜん平気みたい(^O^)

カエルを食べてるのか、地面をつつきながら、時々上を向いてくちばしを開いています。

作業を終えたお兄さんが、トラックで通りかかったとき、つばさを広げて飛び立ちました

よく見るアオサギよりも、ひと回り大きいです。

でも、滑るように、とても軽やかに飛んで行きました。

コウノトリは足環の色で、個体を特定できるようなので、探してみました。

そしたら偶然にも、放鳥年月日が1年前の今日でした(^^♪

ずいぶん遠くから来たんだね・・・この先も無事に旅を続けてください(^^)

お尻が黒い。何だろう?

一応写真を撮っておこう!

家からカメラを持ってきて、写真を撮っていたら

耕耘機?に乗って通りかかった人が

「コウノトリだよ」と教えてくれました(^^)

足環がついています。

珍しい鳥だとは知っているけど・・・この辺りに普通にいるものなのかな?

後ろ姿が素敵!

真正面の顔は・・・ちょっと笑える(笑)

しばらくすると、学校帰りの子どもたちが、大きな声で笑ながら近付いてきました。

アオサギなら絶対に逃げている距離なのに、臆病ではないのかな。

さっき「コウノトリだよ」と教えてくれたお兄さんも来たけど、ぜんぜん平気みたい(^O^)

カエルを食べてるのか、地面をつつきながら、時々上を向いてくちばしを開いています。

作業を終えたお兄さんが、トラックで通りかかったとき、つばさを広げて飛び立ちました

よく見るアオサギよりも、ひと回り大きいです。

でも、滑るように、とても軽やかに飛んで行きました。

コウノトリは足環の色で、個体を特定できるようなので、探してみました。

そしたら偶然にも、放鳥年月日が1年前の今日でした(^^♪

ずいぶん遠くから来たんだね・・・この先も無事に旅を続けてください(^^)