桜山公園の蝋梅と福寿草が咲いていると聞いたので

早速見物に出掛けたが、予報に反して空は一面の雲に

覆われていた。青空の助けを借りないと蝋梅の写真は

駄目なので途中から急遽予定変更で朝日岳ハイキング

に切り替え。

r-71で吉井の町を南下して「吉井バス」の「神戸」で

右折して「草喰八丁河原線」という風変わりな名の

林道を西進する。

この林道は吉井の草喰地区を発して甘楽町大字秋畑字八丁河原に

至る18.7kmに及ぶ甘楽町による壮大な林道建設事業である。

林道頂点手前の極めて判り難い所に登山口。

かっては路側にきっちり建てられていたが

老朽で支柱部分が腐り果て今は林道から少し

入った所の樹幹に釘打ちされている。

その僅か手前に小さな空き地があるのでそこに駐車、

さて今日の予定コースは北側から入って城址の

遺構を辿りながら南進し天引城址と通称される

甘楽町の朝日岳北峰を踏み乗り越しで甘楽・

吉井境界線の「多胡美人」として親しまれて

いる朝日岳南峰にタッチしてくるピストンで

比高は約200mと年寄り向き。

薄暗い林間の急登の斜面を右手に回り込みながら

登ると

無残な崩落場所にぶつかる。巨木が根をむき

出しにしてなぎ倒されている。左に見える

断崖方面から地滑りが起きた模様。

登路はここから左に急旋回して上部に向かう。

やがて第一ロープが現れて平地に到着。

見た所、既に城址の一角の様な人工的に

三日月形に切り開かれた場所。

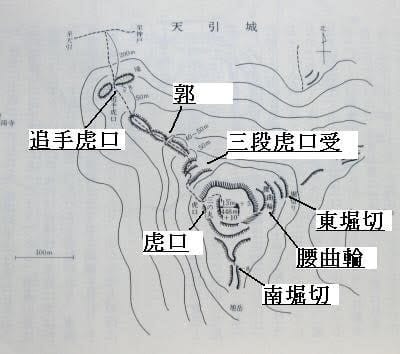

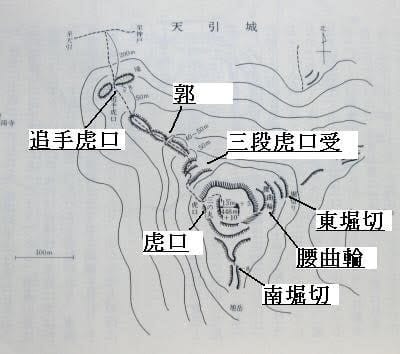

山崎一氏の資料で城址の縄張り。

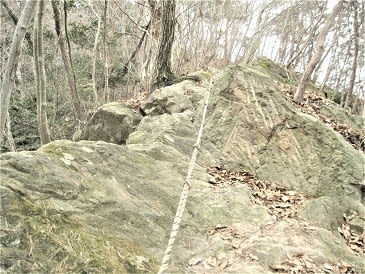

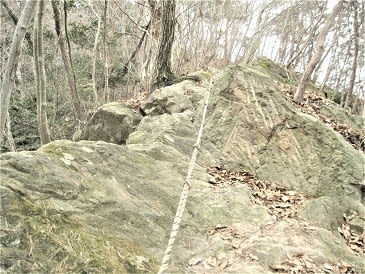

平地の上は全面の断崖だが左の岩場に第二のロープ。

岩場の先は第三ロープで尾根に向かう。

その先には城址らしくこんな段差が何回も出てきて

その度にロープの世話になる。これは第四ロープ。

偶にはこんな岩尾根や

直線の急登尾根も何回か通過すると。

最初の曲輪の様な地形を跨ぐ。

乗り越えて直線路を進むと

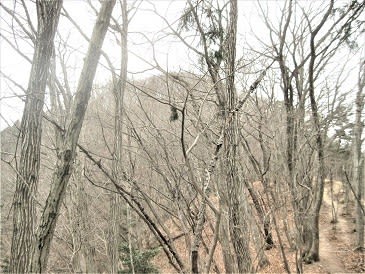

前方に巨大な山塊。これはトップを含んで幾重にも

重なる段差ごと見ているのだ。

腰曲輪に完璧に囲まれた本丸。

小さな平地で多分指揮所程度の物だったろう。

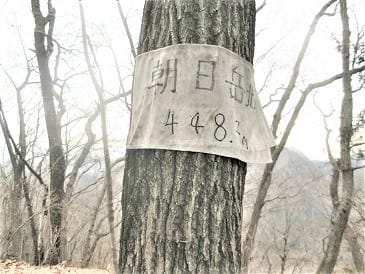

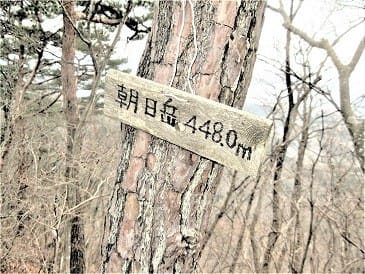

標識は布製のもの一枚だけで寂しい限り。

かってはこんな立派な城址表示もあったのに。

この北峰は戦国時代の築城なのにこの地に古くから伝わる

羊太夫伝説の逸話が絡まっている。

*「甘楽郡史」(市立中央図書館にあり)より引用

天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う。

されど千余年の星霜を経たれば、今や砕かれたる。少しばかりの

礎、巌に残る胸壁の跡らしきもの、空しく往昔の面影を

留めるのみ、国破れて山河あり、城春にして草木深し。

*「新屋村その史話と名物」より引用

「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として

天引村に城山を築き、物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに

讒言により官軍に攻めこまれ、 城山を捨てて敗走、八束の城にて

防戦す」

実際は上杉憲政の旗下・甘尾若狭守居城らしい。

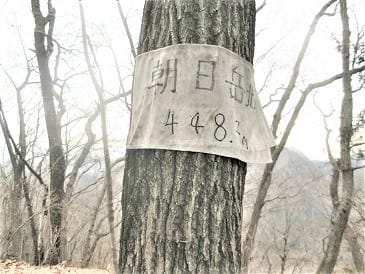

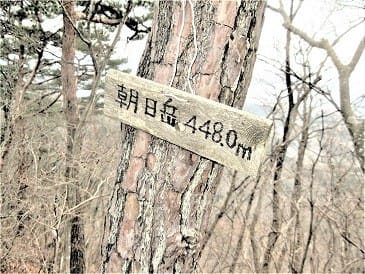

ポツンと三角点 點名草喰・三等448.16m

休憩なしで南峰に向かう。直ぐに第一段の落差をロープ降り。

二段目もロープのお世話になる。

すると目の前に深い「南堀切」が出現。

ここの下りは岩が大きすぎて

短足爺イは足が掛からずやや苦戦。

堀切からの脱出は正面は危険で突破は無理、左の切れ落ちすれすれに

作られた回り道で迂回して稜線復帰。

僅かのアップダウンをこなすと直ぐに南峰が見えやや登り道。

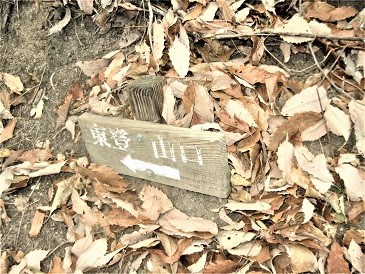

途中で東コースとの分岐案内を過ぎれば

簡単に朝日岳南峰の岩テラスの様な狭い山頂。この標識の標高は北峰と

同じに448mと書いてあるがここは北峰より等高線が一本多いから

448mは間違いで456m位だろう。

この南峰が「多胡美人」と云われる元は万葉歌にある。

「多胡の嶺に 寄せ綱延へて 寄すれども

あにくやしづし その顔良きに」と。

この地域は八世紀初頭から「多胡郡」、「多胡の峰」とは今の

「牛伏山」。「牛伏山」に棲む天狗が引き綱かけて引き寄せても、

憎いことにあの娘は近寄っても来ない、その美しい顔を

鼻にかけているのかい」と謳われた。

本日の爺イ

下方に「東谷ヒガシヤ砂防ダムが見えるが未だ凍結はしていない。

軽食の後、恒例の古い友人に会いに稜線の藪を潜って100m西進。

互いの息災を祝ってお茶で乾杯。

スタートから軽食休憩込みで1時間52分、帰路は休みなしで

58分、頃合いの正月ボケ解消だった。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。 登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

早速見物に出掛けたが、予報に反して空は一面の雲に

覆われていた。青空の助けを借りないと蝋梅の写真は

駄目なので途中から急遽予定変更で朝日岳ハイキング

に切り替え。

r-71で吉井の町を南下して「吉井バス」の「神戸」で

右折して「草喰八丁河原線」という風変わりな名の

林道を西進する。

この林道は吉井の草喰地区を発して甘楽町大字秋畑字八丁河原に

至る18.7kmに及ぶ甘楽町による壮大な林道建設事業である。

林道頂点手前の極めて判り難い所に登山口。

かっては路側にきっちり建てられていたが

老朽で支柱部分が腐り果て今は林道から少し

入った所の樹幹に釘打ちされている。

その僅か手前に小さな空き地があるのでそこに駐車、

さて今日の予定コースは北側から入って城址の

遺構を辿りながら南進し天引城址と通称される

甘楽町の朝日岳北峰を踏み乗り越しで甘楽・

吉井境界線の「多胡美人」として親しまれて

いる朝日岳南峰にタッチしてくるピストンで

比高は約200mと年寄り向き。

薄暗い林間の急登の斜面を右手に回り込みながら

登ると

無残な崩落場所にぶつかる。巨木が根をむき

出しにしてなぎ倒されている。左に見える

断崖方面から地滑りが起きた模様。

登路はここから左に急旋回して上部に向かう。

やがて第一ロープが現れて平地に到着。

見た所、既に城址の一角の様な人工的に

三日月形に切り開かれた場所。

山崎一氏の資料で城址の縄張り。

平地の上は全面の断崖だが左の岩場に第二のロープ。

岩場の先は第三ロープで尾根に向かう。

その先には城址らしくこんな段差が何回も出てきて

その度にロープの世話になる。これは第四ロープ。

偶にはこんな岩尾根や

直線の急登尾根も何回か通過すると。

最初の曲輪の様な地形を跨ぐ。

乗り越えて直線路を進むと

前方に巨大な山塊。これはトップを含んで幾重にも

重なる段差ごと見ているのだ。

腰曲輪に完璧に囲まれた本丸。

小さな平地で多分指揮所程度の物だったろう。

標識は布製のもの一枚だけで寂しい限り。

かってはこんな立派な城址表示もあったのに。

この北峰は戦国時代の築城なのにこの地に古くから伝わる

羊太夫伝説の逸話が絡まっている。

*「甘楽郡史」(市立中央図書館にあり)より引用

天引城は大字天引村の東部にあり、羊太夫が砦を構えし所と言う。

されど千余年の星霜を経たれば、今や砕かれたる。少しばかりの

礎、巌に残る胸壁の跡らしきもの、空しく往昔の面影を

留めるのみ、国破れて山河あり、城春にして草木深し。

*「新屋村その史話と名物」より引用

「8世紀、羊太夫なる者、八束村に居住せしが望楼として

天引村に城山を築き、物見の先守とし、その勢い盛んになりけるに

讒言により官軍に攻めこまれ、 城山を捨てて敗走、八束の城にて

防戦す」

実際は上杉憲政の旗下・甘尾若狭守居城らしい。

ポツンと三角点 點名草喰・三等448.16m

休憩なしで南峰に向かう。直ぐに第一段の落差をロープ降り。

二段目もロープのお世話になる。

すると目の前に深い「南堀切」が出現。

ここの下りは岩が大きすぎて

短足爺イは足が掛からずやや苦戦。

堀切からの脱出は正面は危険で突破は無理、左の切れ落ちすれすれに

作られた回り道で迂回して稜線復帰。

僅かのアップダウンをこなすと直ぐに南峰が見えやや登り道。

途中で東コースとの分岐案内を過ぎれば

簡単に朝日岳南峰の岩テラスの様な狭い山頂。この標識の標高は北峰と

同じに448mと書いてあるがここは北峰より等高線が一本多いから

448mは間違いで456m位だろう。

この南峰が「多胡美人」と云われる元は万葉歌にある。

「多胡の嶺に 寄せ綱延へて 寄すれども

あにくやしづし その顔良きに」と。

この地域は八世紀初頭から「多胡郡」、「多胡の峰」とは今の

「牛伏山」。「牛伏山」に棲む天狗が引き綱かけて引き寄せても、

憎いことにあの娘は近寄っても来ない、その美しい顔を

鼻にかけているのかい」と謳われた。

本日の爺イ

下方に「東谷ヒガシヤ砂防ダムが見えるが未だ凍結はしていない。

軽食の後、恒例の古い友人に会いに稜線の藪を潜って100m西進。

互いの息災を祝ってお茶で乾杯。

スタートから軽食休憩込みで1時間52分、帰路は休みなしで

58分、頃合いの正月ボケ解消だった。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

新年早々早くも全開ですね。去年私も爺さんの旧友にタッチしてきました。そこから西へ北側の急傾斜を張られたロープを頼りに回り込み西尾根を下りました。

私の里山用エンジンはまだ始動しないままです。4年前からはじめたコナミジムでのスイミングに嵌まっています。天候が落ち着けばスキーにもいかねばなりませんし、少々忙しくしています。

本年もよろしくお願いします。

コメント有難うございます。小生も

退職直後には前橋のスポーツクラブの

会員になり数年通っていましたが

トレーナーのスケジュールが厳しくて

脱落しました。

今年も体力に見合ったハイキングが

続けられることを目標にします。