今日は白井宿の「八重桜祭り武者行列」を見物しに行く。武者隊の

知己にも会いたいし、何より豪快な八重桜が見たいから。

生憎の事に本日は昨年と同じく「渋川マラソン」の日と重なっているので

その交通規制のため渋川市内の通り抜けは不可能。市内に入る「石原信号」

から右折して国道17号線でも行けるが、安全の為に左折して県道35号を

「金井南町」まで北上して右折、「金井国町」で県道291号に入って

北上して大きな吾妻川を渡り「鯉沢」先の「吹屋」で右折して

大きなスーパー・ベイシア、隣の「ふるさと公園」が駐車場所。

ここからメイン会場の「道の駅・子持」までシャトルバスが出ているが

台地を下れば直ぐなので人波の後をついて現地着。

だが、見下ろすと会場付近に桜の影が薄い。警備の方に開花状況を

尋ねたら名物の「関山(セキヤマ)」の開花が一週間遅れて未だ

4-5分咲きとの事、但しその他の 普賢象・ 一葉 ・鬱金等は

満開だから楽しめる筈と教えられた。

武者行列のスタートまでは未だ一時間もあるのでその前に史跡や

桜見物。

ここは渋川市白井だが、1888年までは「白井村」が存在していた。

1889年の市制・町村制施行で北牧・横堀・吹屋村と合併して「長尾村」

となり1960年に白郷井村と合併して子持村、そして2006年に

渋川市に併合されて渋川市白井として昔の「白井」が復活したのだ。

サクラ並木入口近くの水車小屋脇に白井宿の表示。

北の石の常夜塔にも白井宿と刻まれている。それにしても宿場町でも

ないのに何故「白井宿」?

1624年の白井城の廃城後は城下町から市場町になったのだが、

街道の真ん中に宿場町特有の用水路が残るなど本来の意味での

宿場ではないが、宿場の形態を十分に伝えているからか?

直ぐ左に3mを越すかのような大きな石碑。この難読の文字は

「地神」なんだそうだ。片品村出身の「藤賢和」という書家の

篆書(テンショ)体と云われる。大地の神を敬う地神信仰らしい。

その右隣に金毘羅様、雨乞いや水先案内で農民や筏師の尊崇の的。

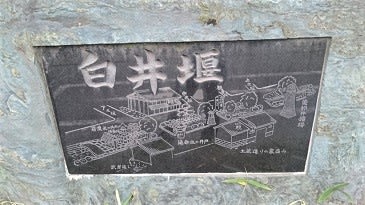

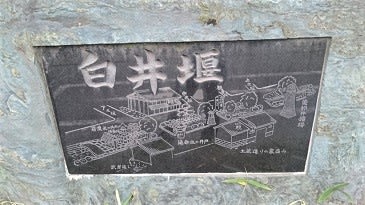

水路脇に「白井堰」の碑。この白井堰は、成長した市場町の町並みの

中央を流れる生活用水路だつたが明治時代に現在の国道17号が開通した

ためメイン通りから外れ、白井は市場町から農業集落へ変容して

白井堰は用水路へ変わったが8つの古井戸や、 草津・江戸等への

道しるべ、古い家並みなどが残っている。

但し老朽化した水路を「せせらぎ水路」(雑割石積)に改修して

いるので昔の姿そのものではない。

今の水路の様子。

残って居る道しるべ。

(サムネイル左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)

沼田道の碑

古井戸。8箇所の筈だが一つは出店の物置台にされていたので7つだけ。

(サムネイル左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)

薬師堂。井戸を掘っている時に出て来たという伝説の薬師如来。

暁恵の歌碑。京都の修験僧・暁恵が1486年、白井城で詠んだと伝わる。

北向き地蔵尊石堂。

1746年建立で明治十一年再建。像型ではなく石堂だというのが珍しい

南の常夜灯。

定刻が近づいたのでセンターに戻り武者行列出発を見送り、例によって

一緒に歩き道中でもビデオ撮り。

八重桜祭り武者行列

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

個別の写真のスライドショーを動画形式で。

白井宿武者行列

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

肝心の八重桜の様子。同時に訪問した白井城址について

別稿の予定。

白井宿・サクラと観衆

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

知己にも会いたいし、何より豪快な八重桜が見たいから。

生憎の事に本日は昨年と同じく「渋川マラソン」の日と重なっているので

その交通規制のため渋川市内の通り抜けは不可能。市内に入る「石原信号」

から右折して国道17号線でも行けるが、安全の為に左折して県道35号を

「金井南町」まで北上して右折、「金井国町」で県道291号に入って

北上して大きな吾妻川を渡り「鯉沢」先の「吹屋」で右折して

大きなスーパー・ベイシア、隣の「ふるさと公園」が駐車場所。

ここからメイン会場の「道の駅・子持」までシャトルバスが出ているが

台地を下れば直ぐなので人波の後をついて現地着。

だが、見下ろすと会場付近に桜の影が薄い。警備の方に開花状況を

尋ねたら名物の「関山(セキヤマ)」の開花が一週間遅れて未だ

4-5分咲きとの事、但しその他の 普賢象・ 一葉 ・鬱金等は

満開だから楽しめる筈と教えられた。

武者行列のスタートまでは未だ一時間もあるのでその前に史跡や

桜見物。

ここは渋川市白井だが、1888年までは「白井村」が存在していた。

1889年の市制・町村制施行で北牧・横堀・吹屋村と合併して「長尾村」

となり1960年に白郷井村と合併して子持村、そして2006年に

渋川市に併合されて渋川市白井として昔の「白井」が復活したのだ。

サクラ並木入口近くの水車小屋脇に白井宿の表示。

北の石の常夜塔にも白井宿と刻まれている。それにしても宿場町でも

ないのに何故「白井宿」?

1624年の白井城の廃城後は城下町から市場町になったのだが、

街道の真ん中に宿場町特有の用水路が残るなど本来の意味での

宿場ではないが、宿場の形態を十分に伝えているからか?

直ぐ左に3mを越すかのような大きな石碑。この難読の文字は

「地神」なんだそうだ。片品村出身の「藤賢和」という書家の

篆書(テンショ)体と云われる。大地の神を敬う地神信仰らしい。

その右隣に金毘羅様、雨乞いや水先案内で農民や筏師の尊崇の的。

水路脇に「白井堰」の碑。この白井堰は、成長した市場町の町並みの

中央を流れる生活用水路だつたが明治時代に現在の国道17号が開通した

ためメイン通りから外れ、白井は市場町から農業集落へ変容して

白井堰は用水路へ変わったが8つの古井戸や、 草津・江戸等への

道しるべ、古い家並みなどが残っている。

但し老朽化した水路を「せせらぎ水路」(雑割石積)に改修して

いるので昔の姿そのものではない。

今の水路の様子。

残って居る道しるべ。

(サムネイル左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)

沼田道の碑

古井戸。8箇所の筈だが一つは出店の物置台にされていたので7つだけ。

(サムネイル左クリックで拡大、元の画面に戻すには画面左上の左向き矢印クリック)

薬師堂。井戸を掘っている時に出て来たという伝説の薬師如来。

暁恵の歌碑。京都の修験僧・暁恵が1486年、白井城で詠んだと伝わる。

北向き地蔵尊石堂。

1746年建立で明治十一年再建。像型ではなく石堂だというのが珍しい

南の常夜灯。

定刻が近づいたのでセンターに戻り武者行列出発を見送り、例によって

一緒に歩き道中でもビデオ撮り。

八重桜祭り武者行列

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

個別の写真のスライドショーを動画形式で。

白井宿武者行列

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

肝心の八重桜の様子。同時に訪問した白井城址について

別稿の予定。

白井宿・サクラと観衆

(途中で止めるには画面左下の縦二本棒をクリック、再開するには止めているときに

左下に現れる右向き矢印をクリック。一旦終わってから再度見るには左下の戻りマーク)

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます