さぬき市地方は高気圧に覆われて概ね晴れていたが、午後からは気圧の谷の影響で雲が広がってきた。気温は16.0度から24.9度、湿度は82%から52%、風は1mから3mの北西の風が少しばかり。明日の13日は、引き続き、高気圧に覆われて晴れる見込みらしい。

今年は雨が少ないせいかあじさいの花の元気がない。花が遅いし、咲いたと思ってもすぐにひなびてしおれてしまっている。梅雨に入ったとは言うものの雨がない。

昨日の朝食の時に、前歯が折れた・・・。月曜日になるのを待って歯医者さんに走った。

いつもお世話になっている歯医者さんである。予約なしで飛び込んだが、運良く空いていたようで、すぐに看てくれた。で、折れた部分を整形して、消毒して治療した。次回の来週に差し歯が入るらしい。

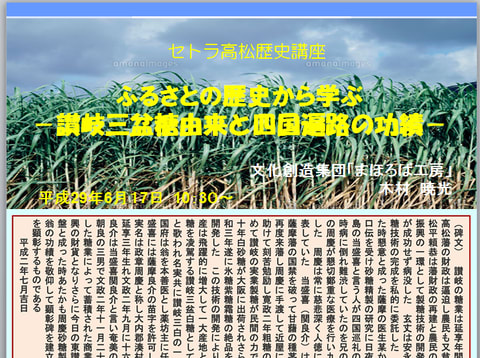

で、持論の「塩を減らすなんてとうでもない」、「どんどんと塩を食べてください」という。お茶の水クリニック院長の森下敬一先生の教えを崇敬しとるらしい。県立病院のドクターにも管理栄養士さんも、「塩分を控えてください」「塩分を少なく・・」と言われているのに・・・。

この先生は、薬も使わず手術もせずに、「玄米ゴマ塩食」でガンや慢性病に対応しとるのだとか。私は塩分を摂るべきなのか、控えるべきなのか・・・。

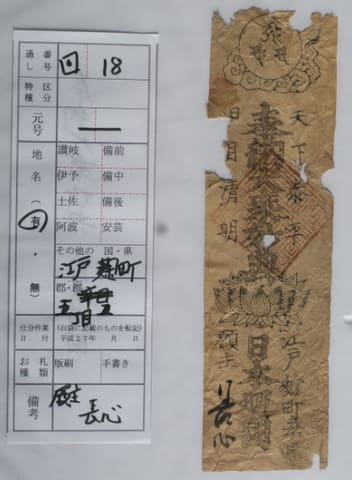

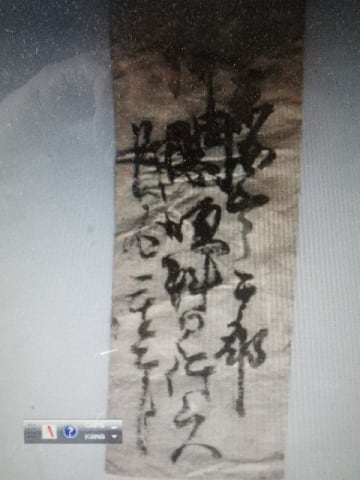

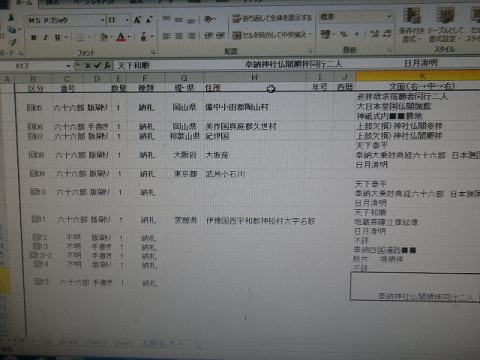

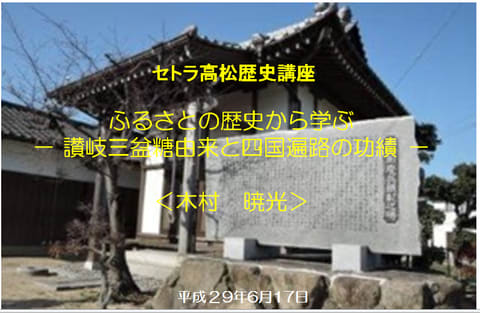

今週末の土曜日には「歴史講演会」が、日曜日には「ご法務」が入っているのに、月曜日まで歯の欠けたまんま・・・。明日は「俵札研究会」、明後日は民児協の「定例会」・・。マスクは熱いしなぁ・・・。

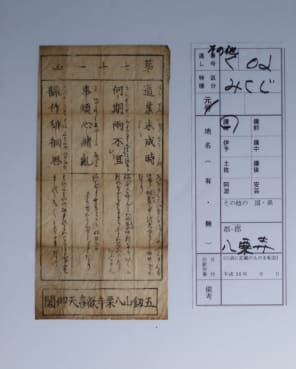

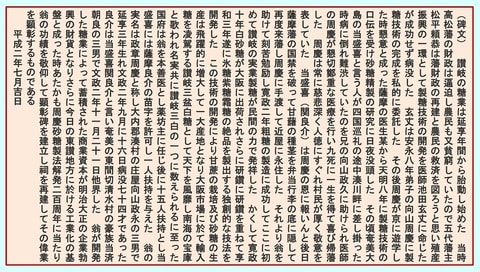

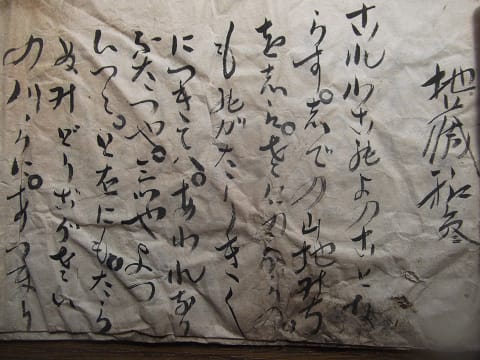

ということで、向山周慶氏と関良介氏のお墓に行って来た。この関良介の家紋は、サトウキビなのだろうか・・・。種子島の実家の家紋なんぞつけられる訳がない。国禁を犯した密輸人なのである。

砂糖の神様、向山周慶先生の生家跡にも寄ってみた。今は某文具屋さんの敷地になっている。

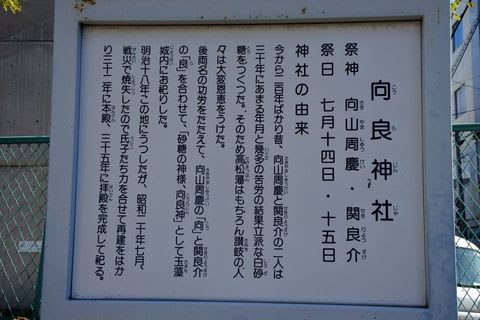

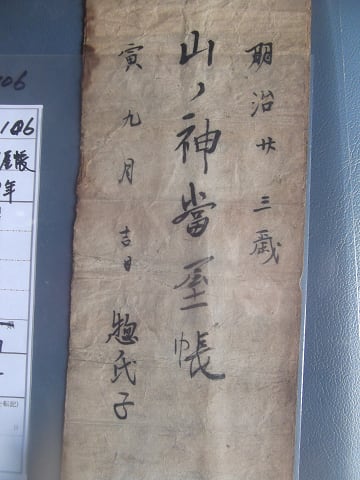

これが、向山周慶氏と関良介をおまつりする「向良(こうら)神社」である。向山の「向」と、良介の「良」を合わせた名前である。

地元の人は「さとがみさん」と呼んでいる。「砂糖神さん」がなまったものらしい。

お昼から、亀鶴公園の「花しょうぶ園」に寄ってみたが、「まつりの後」ほどむなしいものはない。テントも全て片付けられて静寂そのもの。まさに「後のまつり」だ。

今年は雨が少なかったせいか、花の数も多くなかったし、元気のない花菖蒲が多かった気がする。

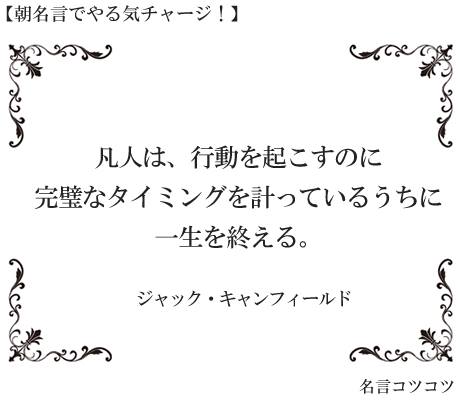

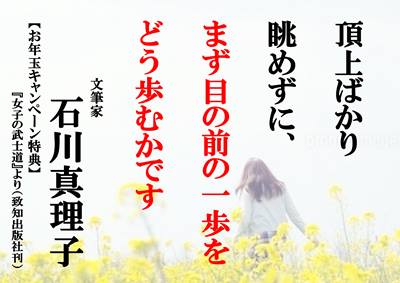

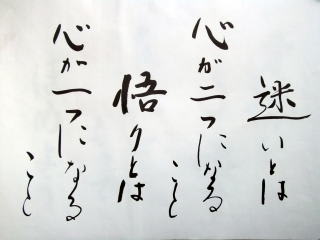

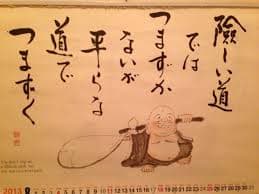

今日の掲示板はこれ。「どんなにつらい悲しみにも それにふさわしい幸せがきっとある」という、荒了寛さんの言葉から。この後に、「いまが幸せと思わないと一生幸せになれない」と言う言葉が続く・・・。 こうして一日を大切に生き、揺るぎない座標軸を持てるようになれば、きっと満足できる人生と実感できるようになるのだろうか。しかしのかかし、それを毎日続けるには、強い精神力が必要なのではないだろうか。そんな力は無い私。まずは、その第一歩と考え、きょう一日をしっかりと生きていくことから始めていきたいと思ったことだった。

じゃぁ、また、明日、会えたらいいね。