JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その1

国鉄が民営化されて早や20年が経過しましたが、国鉄時代の券はおろか、硬券そのものが急速に消滅してきており、時代の流れを感じさせられます。

そこで、これからしばらくの間、国鉄時代の東京印刷場製のものを中心として、金額式乗車券をいろいろ見てみたいと思います。

個人のコレクションを以っての考察ですので不完全なところは多々あるかと思います。補足するところあれば、コメント欄にてご教示いただき、より知識を深めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

1.大人・小児用

大人・小児用は汎用性のある券で、小児断線で切り取ることにより小児用として発売できるものです。

比較的小さな駅の他、大規模な駅でも高額で発売頻度の低い口座や非常用口座に用いられてきました。

東京印刷場の「決まりごと」として、「一部の例外」を除き、小児断片の記載事項は金額式を表す「金」の文字と大人運賃発売額と小児運賃発売額の差額が記載されます。そして、断片の左上に綴じ穴を開けることになっています。

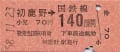

左の初鹿野駅のものは大人140円に対して小児70円であり、差額は70円となりますので「70」と記載されています。しかし、これでは「70」が小児運賃発売額の70なのか差額の70なのかはっきりと証明できません。

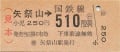

このことは、右の笠幡駅のものを見るとはっきりします。大人150円に対して小児70円であり、差額は80円となりますので「80」と記載されていることから、小児断片の数字が差額であることがわかります。

ただ、川越駅のもののように、「金」までは印刷されているものの、差額(この例では「70」)の印刷が抜けてしまっているミス券もあるようです。これでは大量に小児断線を切断して発売する場合、後の売上精算の際に支障を来たします。

では、次に「一部の例外」についてみてみましょう。

① 水戸局管内簡易委託駅用

これは簡易委託駅用のものです。見づらいですが、「円区間」の文字の上に「○ム」の表示があります。

小児断片の記載を見てみますと、「金」の文字は共通ですが、その次の「250」の数字は差額ではなく、小児運賃を記載することと規定されています。

② ○T鶴見駅用特殊金額式券

国鉄内部では「特金」と呼ばれているもので、東京印刷場管内では○T鶴見駅独自の様式となっています。

○T鶴見駅は鶴見線から東海道線(京浜東北線)への乗換精算口で、無人駅ばかりの鶴見線から乗車した乗客は、一旦ここで改札を受けることになっています。そこで無札の乗客に対して発売されるのがこの券です。

これらの券は発駅は「鶴見」ではなく、鶴見線すべての駅(乗車駅)各駅からとなっています。そのため、小児断線のには発駅名を含んだ表記で、「○鶴□□□(発駅名)140(金額)」というような記載になっています。

また、裏面には、既に鶴見線を乗車済みであることを示す、「鶴見線内使用ずみ」の表記があるのが特徴です。

もうひとつ「例外」がありますが、それは又の機会にエントリーします。