JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

国鉄東京印刷場製金額式乗車券いろいろ ~その2

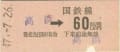

国鉄東京印刷場製金額式乗車券の第二弾は「大人専用券について」です。

2.大人用

大人用は比較的発売枚数の多い低額口座に用いられました。

名前の通り大人専用の券で、小児断線はなく、よほどイレギュラーな場合を除き、小児用として発売されることはありません。

大人・小児用券との違いは、小児断線部分がないことの他、駅名下の小児運賃の記載がありません。そのため、駅名と「発売当日限り有効」の間に空間が出来、少々間延びしたようなレイアウトになっています。

東京印刷場の大人専用券には大きく分けて2種類あり、箱根ヶ崎のもののような通常の小面印刷のものの他、次の鎌倉駅のもののような集中印刷のものがあります。

集中印刷とは、小面印刷が一枚一枚小断された券紙に表面印刷から裏面印刷、綴じ穴あけまでを1台の印刷機で印刷するのに対し、小断する前の大きな券紙に印刷をし、最後に小断する方法です。

その方法は、一度に135枚分の大きな券紙に表面→裏面の順に印刷し、次に135枚分の券番を別の印刷機で印刷します。

印刷が終わると、大裁機で横に9分割に切断し、次に小裁機で縦に15分割に切断し、135枚の券が刷り上るという仕組みです。

1ロット10,000枚以上のB型硬券を印刷する時に用いられ、その方法を細かく検証していくと画期的な省力化が期待できる印刷方法であることがわかります。

板紙一枚から135枚のB型券が印刷できるわけですが、これをさらに縦を3つに分けて1種類5枚の27ブロックを設定します。そして券紙2,000枚を1ロットとして270,000枚を最低単位として印刷します。すると、27種類種類のB型券が10,000枚づつ印刷できるというわけです。

集中印刷で印刷された券は、印刷後に小断する関係上、表面の印刷がやや中央に寄っています。そして、なぜか矢印(→)は長いものが使用されています。また、「小児断線で切断されること」がないという前提があるため、裏面の券番は一箇所にしか印刷されていないのが特徴です。

国鉄末期の昭和60年代に入り、窓口の印発化や不採算駅の無人化が進み、硬券の需要が急速に減ることになります。そのため、集中印刷はいくら省力化が期待できる画期的な方法であろうと、その出番が無くなり、昭和61年ごろには殆ど見られなくなってしまったようです。

同じく集中印刷券ではありますが、一時、駅名補充の金額式券も存在した時期がありました。まだ硬券全盛期の昭和40年代後半までは見られましたが、大半の駅の近距離券が券売機化された昭和50年代以降の券は未見です。

これはあくまでも印刷が間に合わない突発的な欠札時の非常用として存在したものと思われ、一度に使用されるロットはさほど多くはないものの、予め大量に印刷しておく必要からか、集中印刷方式によって印刷されたようです。