JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

JR東日本 岩舟から180円区間ゆき片道乗車券

一回跳ばしましたが、前々回エントリーでJR東日本両毛線の佐野要員機動センターで発行された、大平下から180円区間ゆきの片道乗車券を御紹介いたしました。同線内には他にも佐野要員機動センターが乗車券の発売をしている駅がありましたので御紹介いたしましょう。

平成2年1月に佐野要員機動センターが岩舟駅で発売した、180円区間ゆきの片道乗車券です。桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

同駅は当初岩船駅として開業したようですが、開業してから10年程度で岩舟駅に改称されています。

やはり国鉄時代の昭和60年代に無人化された際、富田駅や大平下駅同様に余剰人員対策として佐野要員機動センターの職員が乗車券の発売をするようになり、この取扱いはこの券が発行された平成2年頃まで継続されたようです。

管理人が知る限りで、両毛線内で佐野要員機動センターが乗車券を発売していたことを確認した駅は富田駅・大平下駅・岩舟駅の3駅で、どの駅もたまたま自家用車で通りがかった際に入場券を購入しようと立ち寄った時に気づいたものです。3駅とも無人駅扱いのために入場券の設備は無く、金額式硬券の乗車券が設備されておりましたが、そのほかに高額券や往復乗車券、補充券などの設備もあったのか、残念ながら当時は確認しておりません。

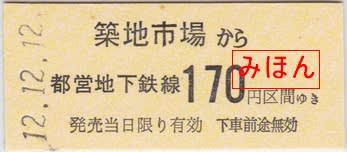

東京都交通局 築地市場から170円区間ゆき片道乗車券

平成30年10月6日、魚河岸の名で親しまれていた東京都中央卸売市場築地市場(築地市場/つきぢしじょう)が、豊洲の新市場への移転のため、幕を閉じました。巨大都市東京の食生活を支えて開場以来83年の歳月を経た日本を代表する市場ではありましたが、施設の老朽化や2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて建設されている都道環状2号線を通すための苦渋の決断の末の移転であったのではないかと思います。

築地市場の下には東京都交通局(都営地下鉄)大江戸線が通っており、隣接して築地市場駅が開設されています。築地市場の移転に伴って同じく東京都交通局が運営する都営バスは築地中央市場前停留所が廃止され、築地市場正門前停留所は国立がん研究センター前に改称されますが、地下鉄駅については当面の間、駅名改称の予定はないとされています。恐らく、駅名を改称するために駅名票等の看板類は勿論のこと、IC乗車券のデータ等を更新するためには莫大な費用が掛かるため、敢えて今のタイミングで改称することは避けているのだと思われます。

大江戸線が開業した昭和12年12月12日に築地市場駅で発行された170円区間ゆきの片道乗車券です。

黄色東京都交通局高速鉄道用地紋のB型金額式大人専用券となっています。当時都営地下鉄では主要駅には最短区間用の硬券乗車券の設備がありましたが、大江戸線の新規開業駅については開業記念の時に発売されたものの、後に設備されていなかったような気がします。

裏面です。

都営地下鉄の硬券乗車券は裏面にも発駅名と金額が記載され、発行駅名が裏面に記載されていました。

市場が閉場となった10月6日のお昼過ぎ、築地市場駅は特別混雑していませんでしたので、駅長事務室で閉場記念に同駅から勝どき駅までの区間で特別補充券の発行の可否をお聞きしましたところ、快く発行して頂けました。

隣駅は勝どき駅か汐留駅となりますが、ここでは勝どき駅を選択しました。

ちなみに、汐留駅は平成12年の開業当初は駅そのものは完成していましたが、周辺が再開発中で駅へのアクセス道路が未開通のため駅の開業は見送られて汐留信号所ととして開業し、周辺の開発が一段落した平成14年11月に駅に格上げされています。

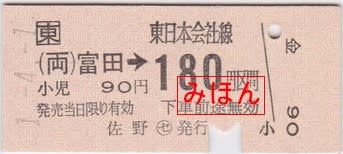

JR東日本 (両)富田から180円区間ゆき片道乗車券

平成年月にJR東日本両毛線富田(とみた)駅で発行された、180円区間ゆきの片道乗車券です。

桃色JRE地紋のB型金額式大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。富田駅は両毛線の他にJR東海関西本線にもありますので、駅名の頭に両毛線の駅を示す「(両)」の符号が付けられています。ただし、両毛線の富田駅は「とみた」と読みますが、関西本線の富田駅は「とみだ」と読みます。

同駅は国鉄時代の昭和60年頃に国鉄合理化の一環で無人化されていますが、当時問題となっていた職員の余剰人員策として特別改札や検札等を行う要員機動センターという部署が各地につくられ、民営化初期までは両毛線を管轄する佐野要員機動センターの職員による特別改札実施駅として乗車券の発売が行われていました。そのため、発行箇所名は「(両)富田駅発行」ではなく、佐野要員機動センターを示す「佐野〇セ発行」という表記になっています。

あくまでも無人駅の特別改札という位置づけであり、窓口氏に聞きましたが、普通入場券は設備されていないとのことでした。

京王帝都電鉄 府中競馬正門前駅発行 新宿接続JR東日本線160円区間ゆき片道連絡乗車券

昭和63年5月に京王帝都電鉄(現・京王電鉄)府中競馬正門前駅で発行された、新宿接続JR東日本会社線160円区間ゆきの片道連絡乗車券です。

桃色けいおうていと自社地紋のB型金額式大人・小児用券で、山口証券印刷で調製されたものです。

関東ではごく一般的な金額式の連絡乗車券ですが、同社は日常的な硬券の使用が比較的早く停止されており、国鉄が民営化された後に発行された硬券乗車券は殆どが自社完結の金額式券となっていましたので、硬券の連絡乗車券は少数派であったような気がします。

また、京王電鉄となった後にもCI地紋の券が発行されていたかもしれませんが、残念ながら現物を見たことはありません。。

〇簡 行川アイランド駅発行 自由席特急券

前回エントリーでJR東日本外房線の〇簡 行川アイランド駅で発行された東京山手線内ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたので、今回は国鉄時代に発行された同駅からの自由席特急券を御紹介いたしましょう。

昭和55年2月に発行された錦糸町・東京までの自由席特急券です。桃色こくてつ地紋のA型券で、やはり大人専用券となっています。

現在ではこの区間はB特急料金が適用されていますが、昭和55年当時はまだB特急料金の制度はありませんでした。

当時の国鉄は昭和53年10月から、急行列車を全廃もしくは減便して特急列車に変更もしくは増発した区間において、100kmを超える区間の特急料金を、指定席1,200円・自由席1,000円に割引することとし、これは「特定特急料金」ではなく「特定区間の特急料金」となりました。特定区間の設定は、総武・内房・外房・成田・鹿島線の全区間と、上野⇔水戸・上野⇔宇都宮・上野⇔高崎、新宿⇔甲府、郡山⇔仙台、出雲市⇔益田、新宮⇔紀伊田辺、高知⇔中村、松山⇔宇和島の各区間で、昭和55年4月九州内各駅相互間を自由席で旅行する場合という区間が追加されたと記憶しています。この券は特定の区間に該当していましたので、特定区間用の特急券になります。

国鉄時代およびJR初期において、簡易委託駅で発行する乗車券類は、委託契約形態によるものと思われますが大人・小児用券の設備がない駅が多く、同駅発の乗車券類についても大人専用券と小児専用券は見かけますが、大人・小児用券は未見であり、恐らく設備されていなかったのではないかと思われます。

| 次ページ » |