JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

伊豆箱根鉄道 湖尻から箱根関所跡ゆき 片道乗船券

日付刻印が薄いですが、1995(平成7)年11月に伊豆箱根鉄道が運営する箱根 芦ノ湖遊覧船の湖尻港で発行された、箱根関所跡港ゆきの片道乗船券です。

青色JPRてつどう地紋のB型相互式大人専用券で、岡山にありますシンコー印刷で調製されたものと思われます。

箱根 芦ノ湖遊覧船は西武グループである伊豆箱根鉄道が運航している芦ノ湖の湖上船で、湖尻港から箱根園港、箱根関所跡港、元箱根港を結ぶまでを結ぶ航路のほか、箱根関所跡港からは元箱根港・箱根園港・湖尻港を経由して戻ってくるコース、元箱根港からは箱根園港・湖尻港を経由して戻ってくるコース、箱根園港からは箱根関所跡港・元箱根港・湖尻港を経由して戻ってくるコース、湖尻港からは箱根園港・箱根関所跡港・元箱根港を経由して戻ってくるコースなどの湖上を周回して元の港に戻る周遊船を運航しています。

同航路は1920(大正9)年に設立された箱根遊船によって開始され、1921(大正10)年には西武鉄道グループの不動産会社である箱根土地(後の国土計画。現在のプリンスホテル)に買収されて西武グループの航路になっています。その後、1938(昭和13)年に箱根遊船は駿豆鉄道(現・伊豆箱根鉄道)と合併して駿豆鉄道箱根遊船となり、1957(昭和32)年に駿豆鉄道が伊豆箱根鉄道に社名を変更し、現在に至っています。

現在就航している船舶は、航路用の「あしのこ丸」「はこね丸」「十国丸」の3隻の双胴船(定員700名)と、周遊用の「第二こま」(定員250名)1隻の、合計4隻体制で運航されています。

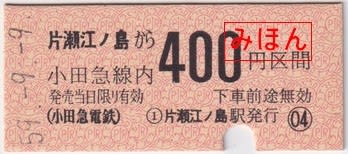

小田急電鉄 集中印刷券

今まで、国鉄で発行された集中印刷券について御紹介いたしました。定かではありませんが、首都圏の私鉄大手であります小田急電鉄に、集中印刷方式で印刷されたと思われる乗車券類が確認されています。

1985(昭和60)年1月に、新宿駅国鉄線との小田急線中間改札口にあります精算所で発行されたものになります。

橙色PJRてつどう地紋のB型金額式大人専用券で、井口印刷で調製されたものです。

この券は印刷された行に余裕があまりなく全体的に上下に寄っていて印刷面の縦幅が狭く、また、若干上寄りに印刷されています。このことから、集中印刷方式で調製されたものと思われます。

裏面です。国鉄の集中印刷方式券と同じく券番が片方にしかないことも、集中印刷方式で印刷されたのではないかという手がかりになります。

こちらは1983(昭和58)年12月に、新宿駅国鉄線との小田急線中間改札口にあります精算所で発行された小面印刷方式で調製されたものになります。

橙色PJRてつどう地紋のB型金額式大人専用券で、やはり井口印刷で調製されたものです。

集中印刷方式で調製された券(90円区間ゆき)と比べますと、小面印刷方式で調製された券は発行駅名の上に1行分の余白があるなど、集中印刷方式で調製されたものより印刷される縦幅が広くなっています。

同社では他にも比較的規模の大きな駅で、かつ絶対的に発売枚数が多い口座の券について集中印刷方式で印刷されたと思われる券が存在しておりました。

例えば片瀬江ノ島駅の400円区間(新宿駅ゆきが最遠区間)や小田原駅の230円区間(本厚木駅ゆきが代表的な着駅)などの比較的需要のある口座が、集中印刷方式で印刷されたと思われる券になっています。

金額式以外の集中印刷券 ~その2

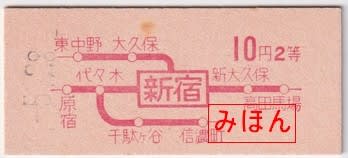

前回エントリーで国鉄東京印刷場で調製されておりました金額式以外の集中印刷券として相互式券を御紹介いたしましたが、同印刷場では地図式券についても集中印刷方式をしていた時代の券がございますので、今回はそちらを御紹介致しましょう。

1961(昭和36)年7月に新宿駅で発行された10円区間ゆきの片道乗車券です。青色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、東京印刷場で調製されたものになります。

表面を見ても集中印刷方式であったかどうかを判別しづらいですが、裏面を見ますと、券番が片方だけにあることから集中印刷方式で調製されたことが分かります。

こちらは日付が薄いですが、1964(昭和39)年5月に同じく新宿駅で発行された10円区間ゆきの片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、赤刷り券になります。相互式券のところでも触れましたが、国鉄はキセルなどの不正乗車対策の「心理作戦」として初乗り区間の乗車券のみを赤刷りとした時代のものになります。

1枚目の券と比べると分かりますが図版については黒刷りの時代のものをそのまま流用しているように見えます。

裏面を見ますと、すべてが赤刷りとなっています。

以上の券は硬券式券売機で発券されたもので裏面に「〇自」の符号が印刷されていますが、この時代はダッチングで予め印字したものをセットして発売していたため、窓口発売との区別が付きづらいです。

初乗り区間が20円となった、1966(昭和41)年11月に田町駅で発行されたものになります。桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、この頃になると赤刷りによる心理作戦は功を奏さなかったのでしょうか、初乗り区間から通常の印刷に戻されています。

この券は硬券式券売機で発券されたもので、日付がダッチングではなく券売機の日付印字機能によって印字されており、それまでの予めダッチングで日付を印字したものを券売機にセットするものから発売都度日付が印字されるものになり、券売機が実用性のあるものに進化したことが窺えます。

裏面です。券番が片方だけにあり、集中印刷方式であったことが分かります。

モノクラス化後の1970(昭和45)年6月に国分寺駅で発行された120円区間ゆきの片道乗車券です。桃色こくてつ地紋のB型地図式大人専用券で、比較的距離のある高額式券になります。

裏面です。券番が片方だけにあり、集中印刷方式であったことが分かります。「〇自」の符号がない、窓口発売の券になります。

相互式券もそうでしたが、昭和40年代になると券売機が発達し、40年代中頃には軟券式の多能型券売機が登場し、それまで1台で1口座しか発売できなかったものが多口座発売することが可能になり、昭和50年代になると50kmまでの乗車券は券売機による発券が主流となり、硬券の需要が減っていきます。

それによって需要の多くない窓口用の高額券については大量印刷をする必要性がなくなり、昭和40年代後半には地図式が、昭和50年代初頭には相互式の集中印刷方式は行われなくなってしまっており、需要の多い近距離の金額式券に特化していったようです。

しかしながら、近距離の硬券は池袋駅などの常時窓口で発売されていた駅を除くと非常用という要素が大きくなり、昭和60年代初頭に在庫券が使用されていた例はありますが、印刷業務は昭和50年代後半ごろには終了してしまっているようです。

金額式以外の集中印刷券 ~その1

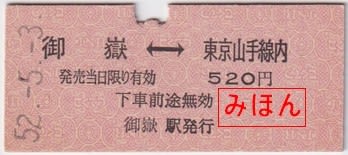

数回亘って国鉄でかつて印刷されていた集中印刷方式の券ですが、御紹介の金額式券の他、相互式券も存在しました。

1977(昭和52)年5月に、青梅線御嶽駅で発行された、東京山手線内ゆきの片道相互式券になります。

桃色こくてつ地紋のB型相互式券で、東京印刷場で集中印刷方式で調製されたものになります。

やはり、金額式券の場合と同じで、大人専用券あることが条件になります。

裏面です。集中印刷方式で印刷されたため、裏面には券番以外の印刷はありません。

次の券は、1964(昭和39)年6月に東海道本線(京浜東北線)蒲田駅で発行されたもので、桃色こくてつ地紋のB型相互式片道相互式乗車券になります。

当時、人の心理に対応する様式として制定されたもので、印刷を赤字にすることで「キセル」等の不正乗車がしづらいとして制定されたものです。

裏面です。小面印刷の際の券番は黒字で印刷されていますが、集中印刷方式の場合、券番も赤刷りで印刷されていたようです。

集中印刷券の切断状況

前回エントリーで、

> 集中印刷券は印刷してから切断するという印刷方法のため、

> ある程度のズレを見込んで余白を多く取っていることから行間が詰められており、

> 若干上下の印刷幅が狭くなっています。

と申し上げました。

しかしながら、このような対策を取っても、印刷工程上の「ズレ」を発生させないことは難しかったようで、結果的にズレてしまったまま実使用された券も多く存在します。

こちらは、1979(昭和54)年2月に内房線巌根駅で発行された、印刷が上に寄ってしまった券になります。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、東京印刷場で集中印刷方式で調製されたものです。

前回御紹介いたしました原宿駅の券と比べますと。若干ではありますが印刷が上に寄っており、「国鉄線」の上の余白部分が少々きつく感じられます。

こちらは、1977(昭和52)年5月に新宿駅の小田急線との中間改札にあった精算所で発行されたもので、逆に印刷が下に寄ってしまった券になります。

桃色こくてつ地紋のB型金額式大人専用券で、こちらも東京印刷場で集中印刷方式で調製されたものです。

一見して印刷が下に寄っているのが分かり、「国鉄線」の上の余白はさほど違和感がありませんが、発行駅名の下の余白が極端に狭くなってしまっていることが分かります。

管理人のコレクションを見返しますと、断然印刷が上に寄ってしまったものが多く、印刷工程の都合上、上に寄った状態で印刷されてしまうことが多かったのかも知れません。

| 次ページ » |