ニューズウィーク 2021年03月19日(金)17時00分

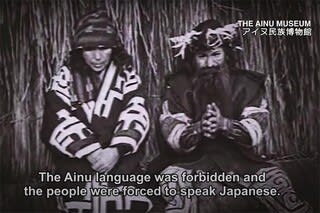

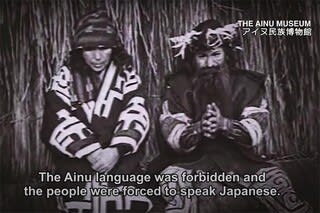

「開拓」は無主地の開発のことを指すが、明治以前の北海道にはアイヌ民族の確固たる先住が存在した 国連広報センター(UNIC Tokyo)-YouTube

<公教育でアイヌ民族の文化や歴史を学ぶ北海道出身者でさえ、祖先は北海道の大地を「開拓」したと信じ込んでいる歴史認識の甘さ>

2021年3月12日の日本テレビの番組で、お笑い芸人の脳みそ夫氏が、アイヌ民族に謎かけして同民族を「あ、犬(アイヌ)」と表現したVTRが放送されたことが民族差別的として大きな問題になっているのは既報のとおりである。

脳みそ夫氏が生放送のアドリブでそう表現したなら同氏に固有の人権意識の低さが問題になろうが、これは番組側が承認して事前に制作されたVTRの中での問題表現であった。よって番組制作側の人倫意識の低さが糾弾され、3月18日、日本テレビ会長の大久保好男氏が公式に謝罪。一部週刊誌等によると、該番組のプロデューサーが事実上更迭されたという報道もある。

該番組の担当MCである加藤浩次氏は、3月15日の番組冒頭で「僕自身もですね、北海道出身という立場にありながら、オンエアがあった時、即座に僕自身が対応できなかったこと深くお詫びしたいと思います」と陳謝した。

はてさて、この問題は番組側のチェック体制の杜撰さや人倫意識の低さだけに求められるだけで終わるのだろうか。筆者はこの問題の背景には、「日本人は他民族を侵略していない、という観念」が濃密に横たわっているとみている。

北海道ですらアイヌ民族への加害について無教育

番組MCの加藤浩次氏は、本人が前述発言したように、北海道札幌市出身でその後、札幌近郊の小樽市に移住。地元では進学校として有名な小樽潮陵高等学校(道立)を卒業して芸能界入りした。奇しくも筆者も、加藤氏と同じ北海道札幌市出身で地元の小・中・高で教育を受け、高卒後は本州(内地)の大学に進んでいる。

加藤氏は筆者より13歳も年上だが、北海道で青少年時代を迎えた人間であれば、誰しも公教育でアイヌ民族の文化や歴史を学んでいるはずである。しかし少なくとも筆者が高等教育を終えた21世紀初頭まで、北海道内での公教育にあっては、積極的なアイヌ文化への理解は推奨されたが、それが日本人(和人)の圧迫による結果、土地権利を侵略され、日本人がアイヌに対し歴史的に加害の側に立つ、という教育はほとんどなされなかった。

アイヌは北海道の先住民族として豊かな文化を築いてきたことを学ぶ一方で、そのアイヌが日本人の侵略によって特に明治国家以降、迫害されてきたという歴史的認識については極めて希薄であった。よって加藤氏が「僕自身もですね、北海道出身という立場にありながら...」と言ったのは、この世代に普遍的にある「加害への無自覚」であり、皮膚感覚そのものを示した表現であろう。

北海道にあってはとりわけアイヌ文化への学習が盛んで、道内の様々なアイヌ風俗施設への体験学習が小学校時代より行われている。しかしそれは、「他者」としてのアイヌ民族でありアイヌ文化の半ば観光客的見分であった。日本人が、彼らの住まう土地を侵略し、苛烈な同化政策を採り、その結果現在の北海道があるという歴史的事実とは切り離されて教育されてきた。

だから私を含め北海道出身者は、アイヌ民族を当然尊重するが、自分たちが彼らにとって「加害者・侵略者」であった、という認識を持つことは極めてまれである。それどころか、北海道は日本人がゼロから開拓した新天地であり、「北海道民である我々には明治以来の開拓民の(エネルギッシュで前向きな)精神が宿っている」というのが、私たちの世代では平然と並行して語られてきた。

このような、日本人のアイヌ民族への侵略と同化を無視して、ある世代より上の北海道民は、堂々と「北海道開拓」の美談を現在でも躊躇なく喧伝する人々が皮膚感覚で多い。アイヌの文化・風俗に対しては十分教育されているにもかかわらず、日本人がこの地(北海道)をアイヌから収奪し、アイヌの土地を侵略したうえで道内の各都市が「建設」されたという事実は、全く別の事として語られている。

その象徴として、札幌市の郊外・厚別区の野幌(のっぽろ)森林公園には、明治国家による北海道開拓を称える「(北海道)百年記念塔」が現在でも平然と屹立している。アイヌ民族と日常において触れ合う機会が内地より特段に多い北海道にあってさえ、アイヌへの加害と侵略と、アイヌ文化の受容や理解は全く別物として、ないしは前者をないものとして語られてきたのが、筆者の偽らざる皮膚感覚である。

躊躇なく語られてきた「北海道開拓精神」~アイヌ民族への加害は無かったことに~

2015年11月、札幌市に本拠地を置くプロ野球球団・日本ハムファイターズが公式宣伝広告(横断幕)に「北海道は、開拓者の大地だ」として掲げたことに北海道アイヌ協会(札幌市)が抗議し、これを球団側が取り下げたことが物議をかもした。(日本ハム広告「北海道、開拓者の大地」「配慮足りない」アイヌ協会抗議/北海道、朝日新聞、2015年11月10日)。

逆説的に考えれば、この事例は、21世紀も相当過ぎた現在さえ、北海道民の多くが、アイヌ文化の受容や理解とは全く別個の事として、北海道は「自分たち日本人がゼロから開拓した土地である」と普遍的に認識している証左である。

普通、「開拓」とは、無主地(全くの無人島とか、他民族の先住がない土地)を開発したことを指すが、北海道は明治国家以前、古くは中世期に於いてからアイヌ民族の確固たる先住が存在した。北海道は歴史的に日本人のものでは無く、豊かな文化をはぐくんできたアイヌの大地であった。

日本人は中世から、北海道の南端'(現在の函館や渡島)を中心に進出を広め、幕藩体制期には何度か幕府は北方警備(対ロシア)の観点から北海道全土を直轄地とし、明治国家に至っては蝦夷を北海道と改名して完全に併合した。

その過程で、日本人によるアイヌへの過酷な弾圧や松前藩との戦争、アイヌの人権を無視した同化政策が徹底されたことは、史実でありながら当の北海道民自体をして全く認識されていない。このような侵略・加害の事実の共有が北海道民ならず、日本人全体に希薄なことが、今次日本テレビにおけるアイヌ問題表現の遠因にあるのは間違いないことであろう。>>日本史におけるアイヌ認識はYAHOOニュース個人における拙稿を参照されたい。

跋扈する「日本人は加害者では無かった」論

21世紀に入ると、日本の歴史修正主義者や保守派、またそれにぶら下がるネット右翼は、日本民族無謬説、つまり日本人は歴史的に紳士的であり、正義であり、他民族を侵略したり差別していない、という間違った日本史観を吹聴し、それが跋扈しだした。それは最初、1910年に併合した日韓併合を「あれは植民地支配ではなく単なる内国化である」とした、「韓国は日本の植民地では無かった」論であり、これが大手を振って歩きだした。

彼らは、日韓併合は朝鮮側が望んだものであり、合法的であるから植民地支配したのではなく、本土と同様に扱った内国化に過ぎないのだ。結果、日本が朝鮮を統治するやインフラが劇的に整備され、朝鮮経営は赤字で本国からの持ち出しが多く、また人口も増大したので、日本は統治時代に韓国に善政をやった。だからあれは植民地「支配」でも「加害」でも「侵略」でもなかった――、という理屈が大手を振って現在でも出回っている。

しかしこれは完全な詭弁であり嘘である。同時期にフランスはアルジェリアを併合し、フランスと同等の県を設置して法的には差異のない内国化を図り、インフラを格段に整備したが、現在のアルジェリア人でフランス併合を「植民地支配では無かった」という人はいない。イギリス帝国のマレー支配も、イラクや中東支配も、本国からの持ち出し大で赤字経営だったが、現地人はそれを「植民地支配では無かった」とは思っていない。アメリカは20世紀以降、フィリピン支配に莫大な投資をして鉄道、病院、学校、電信電話、教会や、部分的民主主義まで導入したが、フィリピンはやはりアメリカの植民地であった。

事程左様に、21世紀初頭から勃興しだした、日本の歴史修正主義者や保守派、またそれにぶら下がるネット右翼は、自国による侵略を「それは植民地支配ではない」と否定し、日本人は善人であり、日本人の歴史的加害性をなかったことにする傾向が極めて強い。現地のインフラが向上したとか、学校を建設したとか、人口が増えたとか、統治コストが赤字だったのだというのは結果論であって、それは現地の人々が望んだことではない。

これは幕藩体制以後、日本がまさに日本史学用語でいうところの「内国植民地」化した、琉球とアイヌ民族(北海道)にすっぽりと当てはまる。しかし琉球も北海道も、1945年のポツダム宣言、および1952年のサンフランシスコ講和条約においても明治以降約1世紀の完全統治と同化が認められた格好になり日本固有の領土とされたので、北海道民を筆頭に、日本人の多くが、「私たちの先祖がかつて侵略した土地に自分たちが住んでいる」という観念をもっていない。

私はもう「開拓」という言葉は使わない

筆者の母方の祖先は明治時代に、東北地方から北海道東部の十勝に入植した所謂「開拓農家」の家系で、現在でも帯広市内に広大な畑作農地を保有している。父方の祖先は同じく明治期に北陸地方から空知(そらち)地方に移住し、戦後は夕張の炭鉱街の旺盛な住宅需要で一儲けした建設関係の家系だ。現在、札幌市の人口は世界的に見ても約200万人を誇る巨大都市であるが、戦後の高度成長時代に札幌市が支店経済の性格を持った時期に、内地から移住してきた人々が多い。

それに比べて筆者は、父・母両方の家系が日露戦争以前に北海道に「入植」したという自負から、ある時期まで「生粋の道産子」であることを誇りに思っていた。自分は「北海道開拓民」の正当なる子孫として、フロンティア精神に燃えた開拓者の血脈を継ぐことが少し自慢であった。しかし大学に入り、本格的に日本史を学ぶにつれ、如何に日本人が他民族を侵略し、加害し、その結果として現在の北海道や琉球が存在するのか、という史実を思い知らされる時、その自慢は「後ろめたさ」に替わった。

むろん、筆者は北海道「開拓」の第一世代でもなければ、アイヌを迫害した張本人でもない。しかし、北海道に「入植」した家系の子孫として、アイヌ民族に対しては現在でも贖罪の気持ちがあり、であるからこそ爾来「私は北海道開拓をした誇らしい祖先を持つ」などとは口が裂けても言わないし、自分の書籍や原稿その他では絶対に書かないことにしている。日本人から見れば寒冷地の困難に耐え、大都市を建設した苦労人の子孫だが、アイヌ民族から見れば筆者はれっきとした侵略者の末裔なのだから。

このような「日本人は他民族を侵略・加害していない」という歪んだ歴史認識が、北海道民にすら根強くあるからこそ、今次の日本テレビにおけるアイヌ問題表現は起こるべくして起こったのだ。

日本人は他民族を侵略・加害・服属させて現在の領土を獲得したのである、という認識が日本人全体に徹底して共有されないかぎり、今次のアイヌ問題表現は、また近い将来のいつの日にか、別の形となって、何食わぬ顔で噴出するだろう。そこには歴史への無知があり、その無知がなまじむき出しの悪意を伴っている訳ではないからこそ、なおさら罪深いと言える。

※当記事はYahoo!ニュース個人からの転載です。

https://www.newsweekjapan.jp/furuya/2021/03/post-8.php