清住の「カタクリの里」から700mの距離に曹洞宗の古いお寺があります。

両側にスミレ、タンポポ、ヒメオドリコソウ、イヌノフグリ、ハコベ…いろいろな春の野草の花が咲き、あちこちで桜の花が咲く道を、のんびりと歩いていくと、茅葺の本堂と白い壁のお寺がだんだん近づいてきます。

お寺の前からみた美しい丹波の春の風景です。

スイセンで有名なお寺だけに門から本堂への道にも花が並んでいます。

達身寺は寺伝では行基菩薩の開基とされていますが、歴史的には不明なことも多いそうです。平安から鎌倉にかけての木彫仏がたくさん残されているので「丹波の正倉院」とも呼ばれています。

本堂に入ると大黒さんと思しい女性が裏の収蔵庫に案内して、このお寺や仏像について詳しく説明して下さいました。

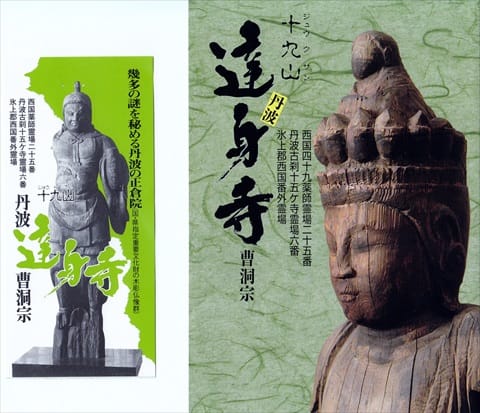

写真は撮れませんので、頂いたチケットとパンフレットをご覧ください。上の写真の毘沙門天と十一面観音の二体はいずれも国の重要文化財で、後ほど案内されたコンクリート造りの宝物殿に保管されていました。

このパンフの右上の写真のように、木彫仏像が多いのですが殆どが一木作りです。右下の本尊・阿弥陀如来は寄木作りで江戸時代末期に修復された美しい彩色が残っています。作りかけの仏像なども拝観しましたが、このことからこのお寺が「仏師の工房ではなかったのでは?」との説もあるというお話でした。パンフレットにもある通り、謎の多いお寺です。ゆっくり拝観して宝物殿を出ました。

建物の裏側に小規模ですがカタクリの自生地がありました。

本堂の方に帰り、お庭の方へ回りました。スイセンを始めユキヤナギ、ミツマタ、クロモジなども咲いています。由緒ありげな大きなツバキの樹もありました。この建物は毘沙門堂で仏様は宝物館の方に移られています。このお寺には何故か毘沙門天が16体もあり、そのことも「仏師の里」説の根拠になっているようです。

庭園を登っていくと、先ほどの写真に映っている鳥居の神社へ続く道になり、一帯は達身寺公園になっています。

鳥居を潜って石段上にある神社にもお参りしました。鳥居の横にはシャクナゲが真紅の蕾を開き始めていました。

いろいろな仏様と花に出会えて、ゆったりとした癒しのひと時を過ごせたことに感謝して家路につきました。