今年のイネの生育は進んでいます。

順調に中干しを終えてから2週間ほど経過しました。

当地は空梅雨で、中干し中は殆ど雨が降らず、何年ぶりかで中干しらしい中干しが出来ました。

この田んぼは中干しで出来た亀裂が未だ残っているのが分かります。

さすがにその後は何度か降りましたが、一度の降水量はせいぜい10ミリ程度。

県北部では大雨に見舞われているところもあります。当地方だけ雨がすり抜けている様相です。

当地方の梅雨期には一度や二度はヤマセの気圧配置が現れるのが普通です。

それが今年は一度もありません。多少天候が悪くとも気温が高い。

しかもこれが昨年に続き2年連続となると極めて稀な現象です。

この後に大きな反動が来るのではないかと疑心暗鬼になってしまいます。

この田んぼも一見したところ生育は順調で草丈も伸びているようです。

この田んぼも一見したところ生育は順調で草丈も伸びているようです。

目標の茎数もほぼ確保しているように見えます。

むしろ、このように気温が高い傾向が続く中ではあまり茎数が多いのは心配です。

穂数が多くなるので収穫量が多くなる可能性はあってもくず米が多発し品質低下に繋がりやすいからです。

草丈が伸びすぎるのも倒れやすくなるのでよくありません。

今、茎の中では穂の基になる幼穂が生長している真っ只中。低温に遭遇すると最も危険な時期です。

例年ならこの時期はヤマセによる低温を警戒するのですが、今年はその心配がありません。

水管理も、水が無くなったら渇く前に水を入れる、いわゆる間断灌漑で済みます。

この時期の主な作業は何と言っても雑草の刈り払い。

7月10日頃から畦や土手の刈り払い作業を始め、田んぼ周辺は全て終了しました。

今のところ病害虫の発生は見られませんが、これから問題になるのがカメムシ。

斑点米カメムシと言い、穂に取り付き米の品質を低下させる大きな原因となります。

田んぼ周囲の雑草に潜み侵入するので雑草の刈り払いが極めて重要です。

とりわけ牧草やイネ科雑草の穂を好むため穂の出る雑草には特に注意が必要です。

そして、雑草の刈り払い作業はイネの穂が出る10日前までには終える必要があるとされています。

遅れるとカメムシを田んぼの方に追い込んでしまい逆効果になるからです。

また早過ぎると草が再生し伸びてしまうので、作業の期間は7月中旬に限定されます。

田んぼ周囲の雑草に潜み侵入するので雑草の刈り払いが極めて重要です。

とりわけ牧草やイネ科雑草の穂を好むため穂の出る雑草には特に注意が必要です。

そして、雑草の刈り払い作業はイネの穂が出る10日前までには終える必要があるとされています。

遅れるとカメムシを田んぼの方に追い込んでしまい逆効果になるからです。

また早過ぎると草が再生し伸びてしまうので、作業の期間は7月中旬に限定されます。

とくに今年はイネの生育が進んでいるため早めに終わらせなければなりません。

刈り払い作業は今年二回目。今回は田んぼの周囲全てを刈り払う必要があります。

この傾斜が強い土手は刈り払いのスタート時に済ませました。

この傾斜が強い土手は刈り払いのスタート時に済ませました。

幹線道路の大きな法面。

1回目の刈り払いに合わせ抑草剤(グラスショート)を散布しており、雑草の伸びが抑えられています。

根元から綺麗に刈ると薬の効力が消えるので、葉の上部を刈るようにしています。

根元から綺麗に刈ると薬の効力が消えるので、葉の上部を刈るようにしています。

傾斜のある幹線道路の法面は長く一番きつい。

この程度の土手なら可愛いもの。

作業をしていると色んな植物に出会います。

目立っているのはヤブカンゾウ。

全て刈り払います。ヤブカンゾウは再生力が強いのでまた沢山生えてきます。

干天の日中は出来るだけ避けたい。一日4時間くらいが限度です。

どちらにしてもびっしょりになるので小雨くらいが有り難い。

何時ものように、自宅に近いこの辺りが最後。

側溝の際部分はやりにくいので除草剤を用いています。刈り払いました。

これで田んぼの周囲は終了。残りは屋敷周りだけになりました。

これから穂の出るまでは最も気象の影響を受ける時期です。

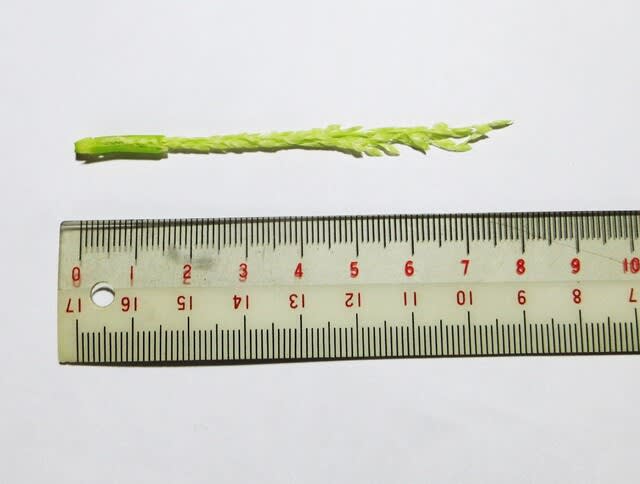

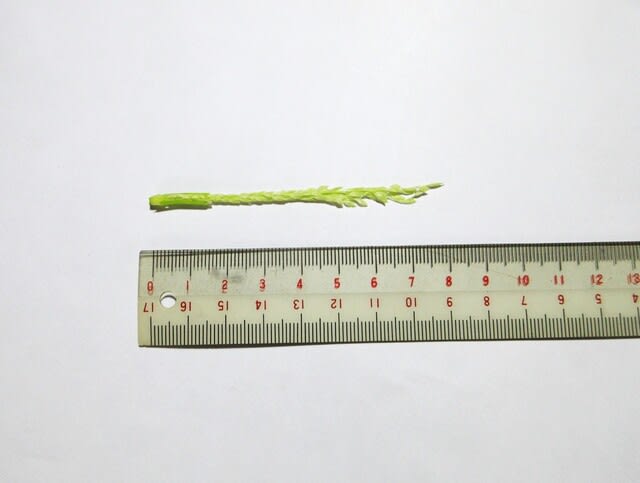

中庸なところの茎を1本剥いて、幼穂を観察してみました。

これが茎の中で成長している穂の元となる幼穂です。現在の長さは約8㎝。

これが茎の中で成長している穂の元となる幼穂です。現在の長さは約8㎝。

いわゆる「穂ばらみ期」言われる時期。最も重要な花粉の出来る減数分裂期です。

低温に遭遇すれば最も危険な時期ですが、その心配をする必要がないのは幸い。

当然この幼穂より進んでいるものも多いはずなので、今月中には確実に穂が出るでしょう。

昨年がこれまでで最も早く7月中に穂が出揃いましたが、それに近いと思われます。

今度は真夏の高温障害を心配することになりました。