新聞に参院選候補者アンケートが載っていたので一緒にまとめてみますが、そもそも女系天皇を前提としない女性天皇の是非を問うのは意味がありません。

(下記の「国民」の政策に合致しますが、現実的には悠仁天皇(あるいはその男子)の前に「つなぎ」である愛子天皇の時代を長く続けさせるという意味しかない。さらなる現実問題としては、継承権第一位になる愛子内親王に婿入りする一般男性が出現することは想定しにくい。。)

また、この問題で「男女平等」を持ち出してくるのも的外れと言わざるを得ません。

良い意味で勝ち取るべき「権利」ではなく、人生の全てを費やさざるを得ない「義務」を強いることになるのだから。。

必要なのは、原則論・一般論だけでなく、いまを生きている上皇の孫である4人の皇族に、どういう役割を国民(主権者)がお願いするのかという具体的な議論のはず。。

個人的な判断としては、12年前ならともかく、すでに女性皇族が大人になった今となっては、時期を逸して解決不能問題になったと考えています。

その最大の責任者は安倍晋三首相であることは間違いない。

最終的には、運を天に任せるしかないでしょう。。

●各党政策比較

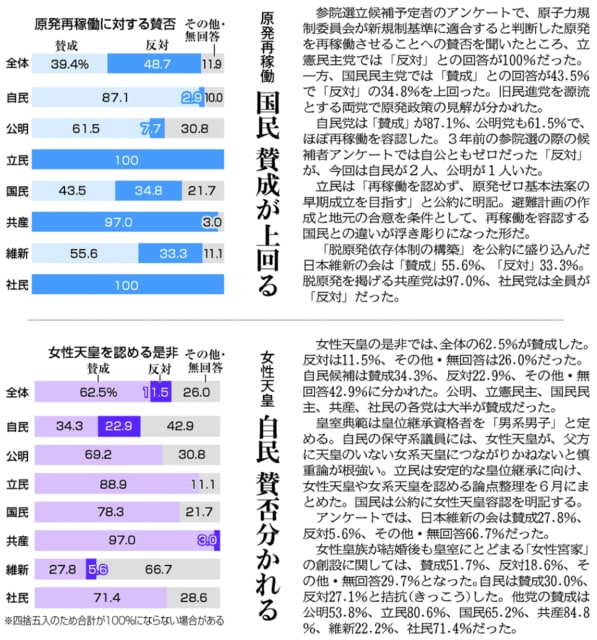

▽国民民主党:男系の女性天皇を容認、女系天皇は認めず、男子を優先。

▽立憲民主党:女性天皇・女系天皇を認める。皇位継承順は男女の別にかかわらず天皇直系の長子を優先。女性宮家の創設も必要。

▽共産党:女性・女系天皇を認める。優先順位には言及していないが、男女平等という趣旨から立憲と同じと考えられる。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-06-04/2019060401_01_0.html

▽安倍政権:女性・女系天皇ともに慎重姿勢

●皇位継承順位

▽国民 ①愛子内親王、②秋篠宮文仁親王、③悠仁親王(以上記事による)、④眞子内親王、⑤佳子内親王(④⑤は記事には言及なし)

▽立憲・共産 ①愛子内親王、②秋篠宮文仁親王、③眞子内親王、④佳子内親王、⑤悠仁親王

(愛子内親王の子が生まれれば男女に関わらず2位に)

▽自民 ①秋篠宮文仁親王、②悠仁親王、③(悠仁親王の男子)

(3人の内親王は制度変更の前に結婚して皇籍離脱すれば候補から外れる。その前に女性宮家制度が確立していれば上記の順位に残る。)

●評価

▽国民案は意味不明で、その目的も理解不能。次世代を愛子内親王と悠仁親王のどちらにするかの違いで、次次世代は悠仁親王の男子だけになるのは安倍自民と同じ。

▽立憲・共産案では唯一の男系男子である悠仁親王が天皇になる可能性は限りなく小さくなるが、国民の大多数がそれで良いのなら候補者は増えるでしょう。将来、女性宮家が増えたときの範囲限定と廃止が問題になるかも。いずれにせよ、実現可能性は低い。

▽安倍政権の長年の放置政策は皇室廃絶を促しているに等しい。

この問題で日本人(政治家・国民)が合理的な議論と判断ができるようになるとは想像しにくい。

(旧宮家の皇籍復帰など事実上不可能だし、旧宮家男子を女性皇族に「あてがって」婿養子縁組するなど人権侵害でしかない。)

結論は、繰り返しますが、運を天に任せるしかない。。

(その際には、悠仁親王やその妃に対する人権問題が生じてくるのは不可避です。)

もし、その結果として将来天皇家が断絶の危機に陥ったとしても、共和制(大統領制)なんてこの国の国民には何百年経っても想定することはできないでしょう。(もし実現したとしたら、今の時代でたとえれば「安倍晋三大統領」になるということを想定すればわかるでしょう。)

(下記の「国民」の政策に合致しますが、現実的には悠仁天皇(あるいはその男子)の前に「つなぎ」である愛子天皇の時代を長く続けさせるという意味しかない。さらなる現実問題としては、継承権第一位になる愛子内親王に婿入りする一般男性が出現することは想定しにくい。。)

また、この問題で「男女平等」を持ち出してくるのも的外れと言わざるを得ません。

良い意味で勝ち取るべき「権利」ではなく、人生の全てを費やさざるを得ない「義務」を強いることになるのだから。。

必要なのは、原則論・一般論だけでなく、いまを生きている上皇の孫である4人の皇族に、どういう役割を国民(主権者)がお願いするのかという具体的な議論のはず。。

個人的な判断としては、12年前ならともかく、すでに女性皇族が大人になった今となっては、時期を逸して解決不能問題になったと考えています。

その最大の責任者は安倍晋三首相であることは間違いない。

最終的には、運を天に任せるしかないでしょう。。

●各党政策比較

▽国民民主党:男系の女性天皇を容認、女系天皇は認めず、男子を優先。

▽立憲民主党:女性天皇・女系天皇を認める。皇位継承順は男女の別にかかわらず天皇直系の長子を優先。女性宮家の創設も必要。

▽共産党:女性・女系天皇を認める。優先順位には言及していないが、男女平等という趣旨から立憲と同じと考えられる。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-06-04/2019060401_01_0.html

▽安倍政権:女性・女系天皇ともに慎重姿勢

●皇位継承順位

▽国民 ①愛子内親王、②秋篠宮文仁親王、③悠仁親王(以上記事による)、④眞子内親王、⑤佳子内親王(④⑤は記事には言及なし)

▽立憲・共産 ①愛子内親王、②秋篠宮文仁親王、③眞子内親王、④佳子内親王、⑤悠仁親王

(愛子内親王の子が生まれれば男女に関わらず2位に)

▽自民 ①秋篠宮文仁親王、②悠仁親王、③(悠仁親王の男子)

(3人の内親王は制度変更の前に結婚して皇籍離脱すれば候補から外れる。その前に女性宮家制度が確立していれば上記の順位に残る。)

●評価

▽国民案は意味不明で、その目的も理解不能。次世代を愛子内親王と悠仁親王のどちらにするかの違いで、次次世代は悠仁親王の男子だけになるのは安倍自民と同じ。

▽立憲・共産案では唯一の男系男子である悠仁親王が天皇になる可能性は限りなく小さくなるが、国民の大多数がそれで良いのなら候補者は増えるでしょう。将来、女性宮家が増えたときの範囲限定と廃止が問題になるかも。いずれにせよ、実現可能性は低い。

▽安倍政権の長年の放置政策は皇室廃絶を促しているに等しい。

この問題で日本人(政治家・国民)が合理的な議論と判断ができるようになるとは想像しにくい。

(旧宮家の皇籍復帰など事実上不可能だし、旧宮家男子を女性皇族に「あてがって」婿養子縁組するなど人権侵害でしかない。)

結論は、繰り返しますが、運を天に任せるしかない。。

(その際には、悠仁親王やその妃に対する人権問題が生じてくるのは不可避です。)

もし、その結果として将来天皇家が断絶の危機に陥ったとしても、共和制(大統領制)なんてこの国の国民には何百年経っても想定することはできないでしょう。(もし実現したとしたら、今の時代でたとえれば「安倍晋三大統領」になるということを想定すればわかるでしょう。)