3月2日の「1グレイ被曝 がん死リスク42%増 放影研、寿命調査の成果発表 広島」という報道はわかりにくい。今まで「1Gy(1Sv=1000mSv)で5%がん死増加、100mSv以下は因果関係の証拠が得られず “科学ではなく哲学”」と言っていたのと違う数字が出てきたので、8倍も高くなったのかなどと勘違いしかねません。

放射線影響研究所(放影研)のHPに掲載されている概要のPDFを読みながら考えてみたいが、基礎知識が不足しているので、専門的な解説がどこかでなされていれば追記します。(主要部分は放影研による解説を引用します)

「総固形がん死亡の過剰相対リスクは被曝放射線量に対して全線量域で直線の線量反応関係を示し、閾値は認められず、リスクが有意となる最低線量域は 0-0.20 Gyであった」と書かれているように、今回のデータは従来の広島・長崎のデータに基づくLNT仮説を覆したり修正するものではなく、追加のデータとして受け止めるべきもののようです。

まず、わかりにくい言葉が2つ出てきます。(以下、点線内が引用です)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・過剰相対リスク(ERR = Excess Relative Risk):相対リスク(被曝していない場合に比べて、被曝している場合のリスクが何倍になっているかを表す)から 1を差し引いた数値に等しく、被曝による相対的なリスクの増加分を表す。

・過剰絶対リスク(EAR = Excess Absolute Risk):ここでは、被曝した場合の死亡率から被曝していない場合の死亡率を差し引いた数値で、被曝による絶対的なリスクの増加分を表す。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

このあたりの解説は、こちらのページが参考になると思います。

被ばくによってガンで死亡するリスクについて(田崎晴明・学習院大学理学部)

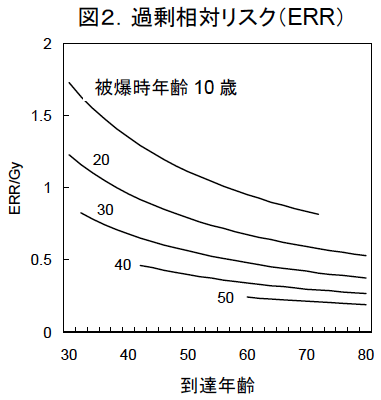

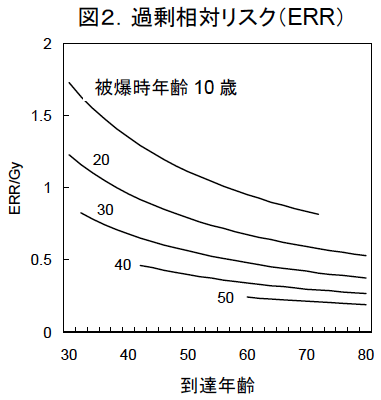

図2と図3の解説は以下の通りです

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

被爆時年齢および到達年齢が総固形がん死亡の放射線リスクに与える修飾効果

ERR/Gy:1Gy被曝した場合の過剰相対リスク

EAR/104person-year/Gy: 1Gy被曝した場合の過剰絶対リスク(10,000人あたりの増加数)

・ 被爆時年齢が若い人ほどリスクが大きい(10歳若いと ERRが約 30%増加)

・ 被爆後年数がたつほど(本人が高齢になるほど)、相対的なリスクは小さくなる(10歳の加齢で ERRが 10~15%の減少)

・ 一方、本人が高齢になるほど、がんによる死亡率は大きくなるので、過剰ながん死亡(EAR)は多くなる

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回報道された42%という数字は、図2の過剰相対リスク(ERR)の方で、「30歳で1Gy被曝して70歳になった時の総固形がん死亡リスクは被曝していない場合に比べて42%増加」、つまり、30歳の曲線で70歳のところの縦軸が0.42であるという意味。

一方「100mSvで0.5%死亡」の方は、上記の田崎氏の解説によると過剰絶対リスク(EAR)、つまり「0.5%上乗せ」のリスクである。

図4のLNTを示す直線の縦軸は過剰相対リスク(ERR)であり、数字の意味が違います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図4.総固形がん死亡に対する放射線による過剰相対リスク(ERR)の線量反応関係

ERRの線量反応関係は全線量域では直線モデル(L)が最もよく適合したが、2Gy未満に限ると線形二次モデル(LQ)が最もよく適合した。これは、0.5Gy付近のリスク推定値が直線モデルより低いためであった。図中の点と縦線は線量カテゴリーごとの点推定値と 95%信頼区間である。点線は、全線量域で最適であった線型モデル(L)の 95%信頼区間である。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ここまではわかったことにして、ここからが本題です。

問題の「LNT(直線閾値なし仮説)で100mSv以下は科学ではなく哲学である」という主張は中川恵一氏らによるもので、サイエンスではなく哲学なのだから「10万人が10mSv被曝すれば50人がガンで死亡」という掛け算をしてはいけないとしきりに強弁しています。

放射線被ばく基準の意味 中川恵一・東大放射線科准教授

ALARA思想を疎外する“二元主義” 中川恵一(福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に通う児童生徒等の日常生活等に関する専門家ヒアリング 文部科学省)

ここで、図4の500mSv以下の部分を拡大してみます。

図4(拡大)

中川氏は「『100mSv以下では、被ばくと発がんとの因果関係の証拠が得られない』という言明はサイエンスである」と述べていますが、確かに低線量領域ではエラーバーがゼロにかかっているので「因果関係の証拠が得られない」のは確かでしょう。

しかし、虚心坦懐にこのグラフを見てみれば、一貫してゼロから線量に応じて増加しており、少なくとも閾値(しきい値)が存在しないことは明らかです。低線量域で誤差が大きくなることは当然あり得ることで、「因果関係の証拠が得られない」からといって「因果関係はわからない」ことにはなりません。

このグラフの一点一点は被曝して亡くなった方の貴重な実測データであり、そこからわかる事実を読み解くこともサイエンスです。

中川氏は「100mSv以上における“線量と影響の直線関係”のグラフの線を100ミリ以下にも延長して、放射線の防護の体系を作っている。…直線しきい値なしモデル(LNTモデル)はICRPが、その安全哲学から提唱する防護上のポリシーであって、科学的データを示しているわけではない」と述べているが、あたかも「予防的に線を引いた仮想の直線(=哲学)」であるかのような不遜な態度は厳に慎むべきです。

冒頭にも書いたように、中川氏らが論拠とする広島・長崎のこのデータについて、放影研でも「被曝放射線量に対して全線量域で直線の線量反応関係を示し閾値は認められず」と明言しており、100mSv以下にLNT仮説を適用することは哲学ではなく科学(サイエンス)であることは証明されています。中川氏の言説は詭弁と言えます。

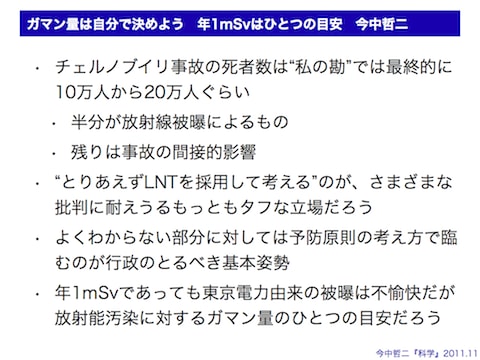

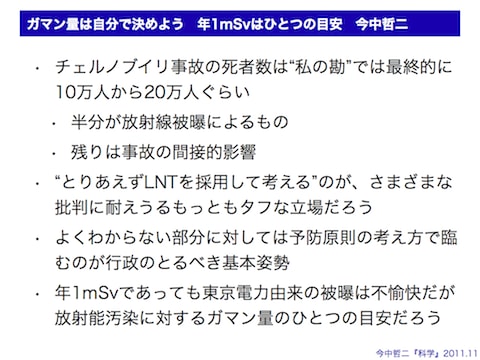

この点について、少し長くなりますが、京都大学の今中哲二先生の論文「“100ミリシーベルト以下は影響ない”は原子力村の新たな神話か?」(『科学』2011年11月号)から引用してみます。

表1 解析対象範囲を変えたときの1Svあたりの過剰相対リスク

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「表1はLSS(Life Span Study:寿命調査報告)データ全体(0-4Sv)から被曝量の大きなグループを順に除いてゆき、解析範囲を低い被曝量域にずらしながら固形ガン死の過剰相対リスクを求めたものである。被曝量の大きなグループ(200mSv以上)を含むときの統計学的有意性は明白であるが、有意性の判定に用いるp値は、たしかに100mSv以下の被曝量域では通常の判定基準である0.05より大きく、約5万人の死亡を含む広島・長崎データでは、“100mSv以下において統計的に有意なガン死増加は観察されていない”と述べることは間違いではない。しかし、表1に示されているガン死リスク係数(線量あたりの過剰相対リスク)を素直に眺めるなら、データ全体に対しては“被曝量は小さくとも、被曝量に比例してガン死リスクが増加する”というLNTモデルがよく適合していることは明らかであろう。少なくとも、“100mSv以下で過剰相対リスクの値が急にゼロになる”という閾値モデルは成立しがたい(逆に100mSv以下ではむしろリスク係数が大きくなる傾向が認められる)。(今中哲二.『科学』2011.11)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(この論文の中から重要な部分を書き出してみたものです)

放射線影響研究所(放影研)のHPに掲載されている概要のPDFを読みながら考えてみたいが、基礎知識が不足しているので、専門的な解説がどこかでなされていれば追記します。(主要部分は放影研による解説を引用します)

「総固形がん死亡の過剰相対リスクは被曝放射線量に対して全線量域で直線の線量反応関係を示し、閾値は認められず、リスクが有意となる最低線量域は 0-0.20 Gyであった」と書かれているように、今回のデータは従来の広島・長崎のデータに基づくLNT仮説を覆したり修正するものではなく、追加のデータとして受け止めるべきもののようです。

まず、わかりにくい言葉が2つ出てきます。(以下、点線内が引用です)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・過剰相対リスク(ERR = Excess Relative Risk):相対リスク(被曝していない場合に比べて、被曝している場合のリスクが何倍になっているかを表す)から 1を差し引いた数値に等しく、被曝による相対的なリスクの増加分を表す。

・過剰絶対リスク(EAR = Excess Absolute Risk):ここでは、被曝した場合の死亡率から被曝していない場合の死亡率を差し引いた数値で、被曝による絶対的なリスクの増加分を表す。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

このあたりの解説は、こちらのページが参考になると思います。

被ばくによってガンで死亡するリスクについて(田崎晴明・学習院大学理学部)

図2と図3の解説は以下の通りです

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

被爆時年齢および到達年齢が総固形がん死亡の放射線リスクに与える修飾効果

ERR/Gy:1Gy被曝した場合の過剰相対リスク

EAR/104person-year/Gy: 1Gy被曝した場合の過剰絶対リスク(10,000人あたりの増加数)

・ 被爆時年齢が若い人ほどリスクが大きい(10歳若いと ERRが約 30%増加)

・ 被爆後年数がたつほど(本人が高齢になるほど)、相対的なリスクは小さくなる(10歳の加齢で ERRが 10~15%の減少)

・ 一方、本人が高齢になるほど、がんによる死亡率は大きくなるので、過剰ながん死亡(EAR)は多くなる

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今回報道された42%という数字は、図2の過剰相対リスク(ERR)の方で、「30歳で1Gy被曝して70歳になった時の総固形がん死亡リスクは被曝していない場合に比べて42%増加」、つまり、30歳の曲線で70歳のところの縦軸が0.42であるという意味。

一方「100mSvで0.5%死亡」の方は、上記の田崎氏の解説によると過剰絶対リスク(EAR)、つまり「0.5%上乗せ」のリスクである。

図4のLNTを示す直線の縦軸は過剰相対リスク(ERR)であり、数字の意味が違います。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図4.総固形がん死亡に対する放射線による過剰相対リスク(ERR)の線量反応関係

ERRの線量反応関係は全線量域では直線モデル(L)が最もよく適合したが、2Gy未満に限ると線形二次モデル(LQ)が最もよく適合した。これは、0.5Gy付近のリスク推定値が直線モデルより低いためであった。図中の点と縦線は線量カテゴリーごとの点推定値と 95%信頼区間である。点線は、全線量域で最適であった線型モデル(L)の 95%信頼区間である。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ここまではわかったことにして、ここからが本題です。

問題の「LNT(直線閾値なし仮説)で100mSv以下は科学ではなく哲学である」という主張は中川恵一氏らによるもので、サイエンスではなく哲学なのだから「10万人が10mSv被曝すれば50人がガンで死亡」という掛け算をしてはいけないとしきりに強弁しています。

放射線被ばく基準の意味 中川恵一・東大放射線科准教授

ALARA思想を疎外する“二元主義” 中川恵一(福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に通う児童生徒等の日常生活等に関する専門家ヒアリング 文部科学省)

ここで、図4の500mSv以下の部分を拡大してみます。

図4(拡大)

中川氏は「『100mSv以下では、被ばくと発がんとの因果関係の証拠が得られない』という言明はサイエンスである」と述べていますが、確かに低線量領域ではエラーバーがゼロにかかっているので「因果関係の証拠が得られない」のは確かでしょう。

しかし、虚心坦懐にこのグラフを見てみれば、一貫してゼロから線量に応じて増加しており、少なくとも閾値(しきい値)が存在しないことは明らかです。低線量域で誤差が大きくなることは当然あり得ることで、「因果関係の証拠が得られない」からといって「因果関係はわからない」ことにはなりません。

このグラフの一点一点は被曝して亡くなった方の貴重な実測データであり、そこからわかる事実を読み解くこともサイエンスです。

中川氏は「100mSv以上における“線量と影響の直線関係”のグラフの線を100ミリ以下にも延長して、放射線の防護の体系を作っている。…直線しきい値なしモデル(LNTモデル)はICRPが、その安全哲学から提唱する防護上のポリシーであって、科学的データを示しているわけではない」と述べているが、あたかも「予防的に線を引いた仮想の直線(=哲学)」であるかのような不遜な態度は厳に慎むべきです。

冒頭にも書いたように、中川氏らが論拠とする広島・長崎のこのデータについて、放影研でも「被曝放射線量に対して全線量域で直線の線量反応関係を示し閾値は認められず」と明言しており、100mSv以下にLNT仮説を適用することは哲学ではなく科学(サイエンス)であることは証明されています。中川氏の言説は詭弁と言えます。

この点について、少し長くなりますが、京都大学の今中哲二先生の論文「“100ミリシーベルト以下は影響ない”は原子力村の新たな神話か?」(『科学』2011年11月号)から引用してみます。

表1 解析対象範囲を変えたときの1Svあたりの過剰相対リスク

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「表1はLSS(Life Span Study:寿命調査報告)データ全体(0-4Sv)から被曝量の大きなグループを順に除いてゆき、解析範囲を低い被曝量域にずらしながら固形ガン死の過剰相対リスクを求めたものである。被曝量の大きなグループ(200mSv以上)を含むときの統計学的有意性は明白であるが、有意性の判定に用いるp値は、たしかに100mSv以下の被曝量域では通常の判定基準である0.05より大きく、約5万人の死亡を含む広島・長崎データでは、“100mSv以下において統計的に有意なガン死増加は観察されていない”と述べることは間違いではない。しかし、表1に示されているガン死リスク係数(線量あたりの過剰相対リスク)を素直に眺めるなら、データ全体に対しては“被曝量は小さくとも、被曝量に比例してガン死リスクが増加する”というLNTモデルがよく適合していることは明らかであろう。少なくとも、“100mSv以下で過剰相対リスクの値が急にゼロになる”という閾値モデルは成立しがたい(逆に100mSv以下ではむしろリスク係数が大きくなる傾向が認められる)。(今中哲二.『科学』2011.11)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(この論文の中から重要な部分を書き出してみたものです)