「原発推進と秘密保護法は表裏一体」(某業界紙に掲載予定の原稿です)

福島県の甲状腺がん検診続報

6月に発表された福島県の甲状腺がん検診結果については7月に当欄で検討してみたが、8月と11月に追加の結果が発表されているので、ごく簡単に違いをみてみたい。

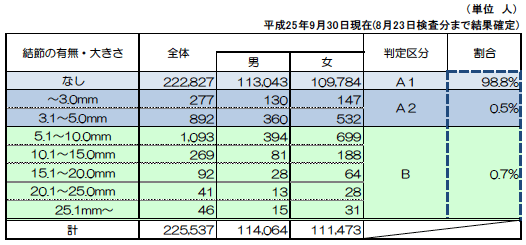

6月の時点で一次検診約17万人に対して甲状腺がん確定12人+疑い15人=27人だったものが、11月の結果では一次検診約24万人で確定26人+疑い32人=58人に倍増している。スクリーニング効果により10年分まとめて発見したと仮定すると、発症率(罹患率)は10万人あたり年間1.6人(11年度2.7人、12年度1.2人)だったものが、今回は2.4人(11年度3.1人、12年度3.2人、13年度0.2人)に上昇している。

今回、二次検診の受診率は12年度でも86%まで上がっているが、二次検診受診者中の陽性者の割合は6月の6.3%から5.2%と増加傾向は認められないことから、12年度では「これまでと同じペースで増えただけ」と判断することができる。一方で、11年度では6.6%(確定7+疑い4=11人)から6.9%(10+3=13人)に微増しており、今後も観察期間が長くなれば、特に確定例が増加してくることが示唆された。

どこまで増えるのか推計してみると、有病率を10万人あたり30人と仮定して、一巡したところで36万人中108人という数字が一つの目安になる。福島県の36万人の未成年から100人もの甲状腺がん患者が発見されるという事態は、当初誰も予想していなかったはずだ。福島県の検討委員会の鈴木眞一教授がスクリーニング開始前に「年間発生率は10万人あたり約0.2名」と説明している文書もネット上に残されている。

6月の時点で「発症率1~2人/10万人は90年代初頭のベラルーシと同じであり注意が必要」と書いたが、11~12年度の発症率は「10万人あたり3人」という警戒水準に達してきている。当協会の大竹会長は青森県の「小児がん等がん調査事業報告書」から甲状腺がん等の発症率は13年間で10万人あたり年間0.27人と推計しており、福島県では青森県の10倍近い割合で検出されている。

この差異について、検討委員会が「チェルノブイリとの比較から福島では元々あったがんが精密検査により早期に検出されただけだ」と主張するのは、科学的にはあくまで「一つの仮説」に過ぎず、証明されるためには最低でも10年以上の歳月が必要なはずだ。

検討委員会では、甲状腺がん患者発生の発表に先立って秘密会(ウラ会議)を開催して発言のシナリオを打ち合わせていたことが、日野行介著『福島原発事故 県民健康管理調査の闇』で明らかになっている。当初から調査の目的を「不安の解消」「安全・安心の確保」としていたことから「被害がないことを前提としている」という厳しい批判を受け、かえって不信と不安を招く結果となっている。

「原発は民主主義の対極にある」

広瀬隆氏の首都圏地下水汚染説への疑問、汚染水問題の根本的解決策としての鉛棺・空冷方式(小出裕章氏)、除染・廃炉廃棄物の福島県外搬出確約などの問題にも触れたかったがスペースが尽きた。

福島原発事故では健康調査やSPEEDI問題に限らず、この国の政府が国民をどのように扱ってきたかが図らずも明らかになった。元来、原発や核燃施設は秘密情報の固まりであり、原子力ムラの隠蔽体質は事故後も全く変わっていない。鎌田慧氏が繰り返し主張してきたように、原発は民主主義の対極にあり、高木仁三郎氏はプルトニウム国家が超管理社会になることに早くから警鐘を鳴らしてきた。

安倍内閣が成立を急ぐ特定秘密保護法が施行されれば、どのような運用の仕方になるにせよ、国民の自由や権利が制約されていくことは間違いない。憲法の目的は政府を制約して国民の権利を守り、再び戦争が出来ない国をつくることにあったが、現在急速に進められている路線の本質は、国民の権利を制約し、再び戦争が出来る国をつくることにある。

小泉元首相の即時原発ゼロ発言に対して言いたいことは山のようにあるが、内容自体は私たちの主張と一致しており間違いはない。ただし、小泉氏の「世論を喚起して政府の政策を変えさせる」という主張が実現する可能性は、安倍政権が倒れるか、少なくとも自民党内の疑似政権交代が起きない限りほとんどゼロに近い。小泉氏がそこまで踏み込むことは想像しにくいが、流れを脱原発に引き戻す潮目になってきている。

脱原発を進めることの意義は、単にエネルギー問題に留まらず、民主的な市民社会を未来の世代に残していくことにある。衆院選や参院選で安倍自民党に投票することは、本人の意思に関わらず原発推進路線を支持したことを意味する。協会では脱原発・核燃阻止を訴え続けてきたが、一般会員との間に意識の温度差があるのか無いのかを知りたい。

※「協会」=青森県保険医協会(県内医師・歯科医師1300人の団体)

福島県の甲状腺がん検診続報

6月に発表された福島県の甲状腺がん検診結果については7月に当欄で検討してみたが、8月と11月に追加の結果が発表されているので、ごく簡単に違いをみてみたい。

6月の時点で一次検診約17万人に対して甲状腺がん確定12人+疑い15人=27人だったものが、11月の結果では一次検診約24万人で確定26人+疑い32人=58人に倍増している。スクリーニング効果により10年分まとめて発見したと仮定すると、発症率(罹患率)は10万人あたり年間1.6人(11年度2.7人、12年度1.2人)だったものが、今回は2.4人(11年度3.1人、12年度3.2人、13年度0.2人)に上昇している。

今回、二次検診の受診率は12年度でも86%まで上がっているが、二次検診受診者中の陽性者の割合は6月の6.3%から5.2%と増加傾向は認められないことから、12年度では「これまでと同じペースで増えただけ」と判断することができる。一方で、11年度では6.6%(確定7+疑い4=11人)から6.9%(10+3=13人)に微増しており、今後も観察期間が長くなれば、特に確定例が増加してくることが示唆された。

どこまで増えるのか推計してみると、有病率を10万人あたり30人と仮定して、一巡したところで36万人中108人という数字が一つの目安になる。福島県の36万人の未成年から100人もの甲状腺がん患者が発見されるという事態は、当初誰も予想していなかったはずだ。福島県の検討委員会の鈴木眞一教授がスクリーニング開始前に「年間発生率は10万人あたり約0.2名」と説明している文書もネット上に残されている。

6月の時点で「発症率1~2人/10万人は90年代初頭のベラルーシと同じであり注意が必要」と書いたが、11~12年度の発症率は「10万人あたり3人」という警戒水準に達してきている。当協会の大竹会長は青森県の「小児がん等がん調査事業報告書」から甲状腺がん等の発症率は13年間で10万人あたり年間0.27人と推計しており、福島県では青森県の10倍近い割合で検出されている。

この差異について、検討委員会が「チェルノブイリとの比較から福島では元々あったがんが精密検査により早期に検出されただけだ」と主張するのは、科学的にはあくまで「一つの仮説」に過ぎず、証明されるためには最低でも10年以上の歳月が必要なはずだ。

検討委員会では、甲状腺がん患者発生の発表に先立って秘密会(ウラ会議)を開催して発言のシナリオを打ち合わせていたことが、日野行介著『福島原発事故 県民健康管理調査の闇』で明らかになっている。当初から調査の目的を「不安の解消」「安全・安心の確保」としていたことから「被害がないことを前提としている」という厳しい批判を受け、かえって不信と不安を招く結果となっている。

「原発は民主主義の対極にある」

広瀬隆氏の首都圏地下水汚染説への疑問、汚染水問題の根本的解決策としての鉛棺・空冷方式(小出裕章氏)、除染・廃炉廃棄物の福島県外搬出確約などの問題にも触れたかったがスペースが尽きた。

福島原発事故では健康調査やSPEEDI問題に限らず、この国の政府が国民をどのように扱ってきたかが図らずも明らかになった。元来、原発や核燃施設は秘密情報の固まりであり、原子力ムラの隠蔽体質は事故後も全く変わっていない。鎌田慧氏が繰り返し主張してきたように、原発は民主主義の対極にあり、高木仁三郎氏はプルトニウム国家が超管理社会になることに早くから警鐘を鳴らしてきた。

安倍内閣が成立を急ぐ特定秘密保護法が施行されれば、どのような運用の仕方になるにせよ、国民の自由や権利が制約されていくことは間違いない。憲法の目的は政府を制約して国民の権利を守り、再び戦争が出来ない国をつくることにあったが、現在急速に進められている路線の本質は、国民の権利を制約し、再び戦争が出来る国をつくることにある。

小泉元首相の即時原発ゼロ発言に対して言いたいことは山のようにあるが、内容自体は私たちの主張と一致しており間違いはない。ただし、小泉氏の「世論を喚起して政府の政策を変えさせる」という主張が実現する可能性は、安倍政権が倒れるか、少なくとも自民党内の疑似政権交代が起きない限りほとんどゼロに近い。小泉氏がそこまで踏み込むことは想像しにくいが、流れを脱原発に引き戻す潮目になってきている。

脱原発を進めることの意義は、単にエネルギー問題に留まらず、民主的な市民社会を未来の世代に残していくことにある。衆院選や参院選で安倍自民党に投票することは、本人の意思に関わらず原発推進路線を支持したことを意味する。協会では脱原発・核燃阻止を訴え続けてきたが、一般会員との間に意識の温度差があるのか無いのかを知りたい。

※「協会」=青森県保険医協会(県内医師・歯科医師1300人の団体)