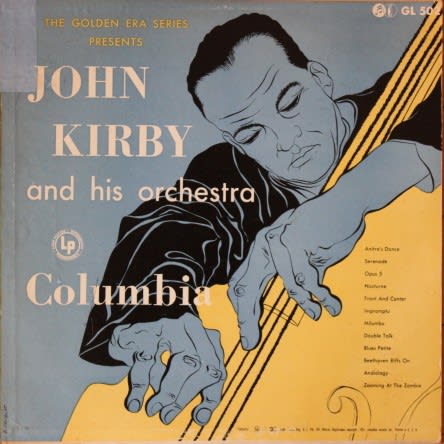

John Kirby and his orchestra ( 米 Columbia GL 502 )

スイングジャズは好きだけれど、熱心にレコードを探して買い求めるほど、ではない。 概ね、どれも似たような音楽で大きな違いはないように聴こえて

しまうからだと思う。 実際はもちろんそんなことはなかったんだろうけど、スイング時代の録音は基本的にSP期であって、それをLPで復刻する際に

各々の微妙なニュアンスの違いみたいなものが削ぎ落されてしまっているんじゃないか、と思えるフシがある。 ちょうどCDが商用化されて間もない頃に、

アナログからデジタルにトランスファーした際に帯域をいじって立体感や空気感のようなものをカットしてしまったように。

但し、そういう均一化されて聴こえるスイングジャズの中で、私の耳に唯一他とは違うハーモニーの色合いが聴き取れるのがこのジョン・カービーのサウンド。

さほどたくさんスイングを聴いてきた訳ではないけれど、それでもどうもこの楽団のアンサンブルだけは明らかに他とは色彩が違うように聴こえるのだ。

ニューヨーク52番街のオニックス・クラブの常設用として自身のバンドを編成した際に集めたメンバーがチャーリー・シェイヴァース、バスター・ベイリー、

ラッセル・プロコープという後のビッグ・ネーム達ということもあるんだろうし、オーケストラとはいっても6人構成のセクステットで風通しのいいサウンドだった

こともあるのかもしれない。 3人の管楽器奏者はそれぞれが自分だけのサウンドを持っていたマエストロだったから、セクステットでのアンサンブルの

中でも3人の優美な音が潰されることがなかったからなのかもしれない。

このアルバムに収録された曲の半分くらいはグリーグやショパンやシューベルトなどの曲が取り上げられており、それらがとてもデリケートに演奏されて

音楽的な優雅さも際立っている。 まだまだ楽曲のレパートリーの少なかったこの時代、こうしてクラシックの曲を演奏することは珍しくなかったけれど、

この楽団の繊細な感性には殊更に相性がよかった。

50年代初頭にこうしてLPに切り直されたものは板おこしではなくマスターテープを使うことが多いから、音質は悪くない。 このレコードもロー・ファイ

ながらも、くっきりとした良質なモノラルサウンドで音楽を愉しむことができる。

こういう音楽は今や生活の中の至る所で耳にする。 それはTDLだったり、ショッピングモールだったり、TVのCMだったり。 つまり、幸福な日常を演出する

小道具の一つとして私たちは無意識のうちに耳にしている。 スイングジャズを正対して聴くには、現代という時代はあまりに複雑になり過ぎてしまっていて、

「音楽を聴く」という局面においての出番はもはやないのかもしれない。 でも、ジャズを愛する者として、1枚くらいはこういうレコードを持つのも

悪くはないんじゃないか、と思うのだ。