Ed Bickert / Ed Bickert ( 加 PM PMR-010 )

とにかく、テレキャスターでジャズをやっている、というのだから、もうそれだけで泣かせる。 テレキャス、サイコー。

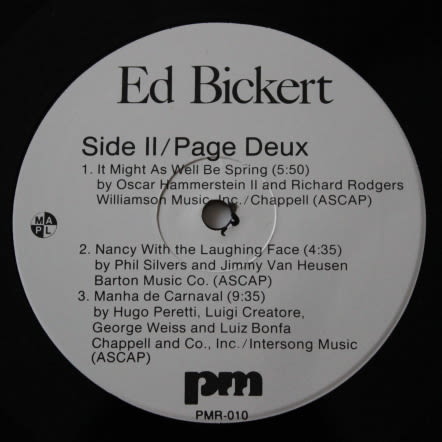

1975年に自己名義としては初めてリリースされた遅いデビュー作ということになる。 トロントの "George's" でのライヴ演奏だ。

ここがどういうクラブなのかはわからないけれど、グラスや食器の触れ合う音や会話の声や人が歩いているような様子も伺えるなど、結構騒がしい。

地味なギター・トリオというフォーマットのせいか、観客はあまり熱心に聴いている感じがなく、演奏者と観客はそれぞれ別の方を向いている

ような感じだ。でも、そんなことには慣れているのか、特に気にすることもなくビッカートは趣味のいい選曲を淡々と演奏していく。

スタン・ケントン楽団のレコードを聴き漁って独学でハーモニーの勉強をしたというだけあって、コードワークを中心にした演奏スタイルで、

その和声には独自の感覚がある。 アメリカの巨匠たちの弾くハーモニーよりももっと複雑で繊細なコードを使っているようだ。

それがこのギタリストを孤高の存在へと押し上げているのかもしれない。

トーンコントロールもトレブルを絞り切っているようで、テレキャスを弾いているとは思えないような暖色系で輪郭をぼかしたジャズギターらしい

音を作っている。 チョーキングも多用していて、フルアコを抱えてなめらかに指を動かして弾いて行く従来のジャズギターのスタイルにも

あまり縛られていない。 ただそれは新しいことをやろうという野心から出ているのではなく、ジャズの中心から遠く離れた周縁ではごく普通に

使われている語法だから、という風情でしかなく、まあそういう細かいところまで意識しなければ至って普通のジャズギターだ。

演奏されている曲は旧いスタンダードが中心でシナトラの愛唱曲が多いが、最後に収録された「黒いオルフェのテーマ」が原曲の雰囲気をうまく

活かした名演になっている。 ポール・デスモンドとジム・ホールの名演を意識したものだろうけど、切ない情感が出ていて心に残る。

全体的に保守的ながらも静かなサウンドで統一された落ち着いた雰囲気が好ましい。 デスモンドがジム・ホールから教えられて、わざわざトロント

まで飛んでいって2週間地元でセッションを繰りひろげたという話だが、彼らと同じ傾向の音楽家がカナダという大きな片田舎にもいたという

当時の驚きがよくわかる作品だと思う。

この人は、CTIのポール・デスモンドのレコードで知り、興味を持ちました。

おっ、今回のギターはジム・ホールじゃないんだと。

だが、バックにまわった時の音も素晴らしく、そして、新鮮な風も感じてしまいます。

おっしゃるように、落ち着いた佇まいに共感をおぼえます。

このレコード、探してみたいと思います。

スコット・ラ・ファロの後釜に座ったチャック・イスラエル、みたいな感じですね。

常に先人と比較される気の毒な立ち位置ですが、本人はあまりそういうのには無頓着な感じで、いい演奏をしてました。

安レコなので、安レコが置いてある棚を探して下さい。高額廃盤のコーナーに入れられるレコードじゃないので・・・