■ピオーネ栽培講習会(倉敷農業普及センター 主催) 2009年1月22日

まず、植え付け3年目の園で、ピオーネ栽培講習会が行われた。

倉敷農業普及センターの K講師による、

年間の大まかな管理と、冬季の栽培管理についての、判りやすい説明だった。

↓ここの園では、長年栽培されている方のピオーネの剪定法の説明があった。

冬季の栽培管理

■成木の剪定

◎時期

・1月上旬~2月中旬に行なう。

◎方法(下図)

・結果枝は1芽剪定する。(図2の白矢印)

・切り口は乾燥防止のため、1芽先の節を切る。

・芽飛びにより十分な結果枝が確保できない場合は、2芽剪定を行ない、

1つの芽座から2本の新梢を伸ばし、結果枝を確保する。(黒矢印)

■若木の整枝・剪定

◎時期

・厳冬期を過ぎた2月中旬~下旬に行なう。

◎方法(下図)

・主枝の先端は、7月下旬までの部位を目安に、充実の良い部位で剪定する。

・枝延長枝の切り返しは、充実の良い16~18節程度を残す。

・多く残すと不発芽の原因となるので注意する。

◎整枝方法(下図)

●1年目

・主幹部分の形成を目標にする。

・枝の伸長が弱く、主幹部分の形成が難しい場合は、強く切り返す。

・主枝候補の枝となる芽には、芽傷処理や液肥塗布を行ない、発芽を促進する。

●2年目

・主枝となる枝を育成する。

外側の主枝と比べて内側の主枝が強勢となりやすいので、剪定時には内側の主枝を

長く残さないようにする。

・内側の主枝は返し枝でとる(図4)。

●3年目

・2年目と同様に、主枝となる枝を育成する。

・着果過多にならない様に注意する。

■主枝延長の発芽促進処理

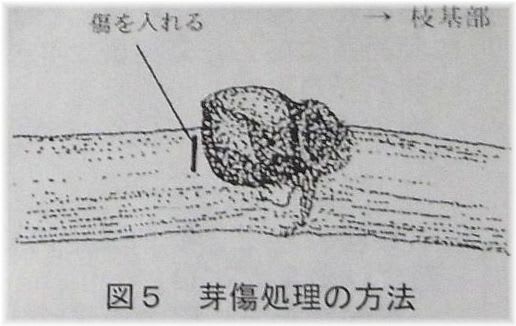

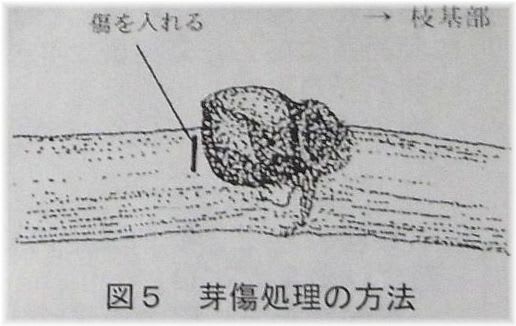

① 芽傷処理

◎時期

2月下旬~3月上旬(樹液流動の直前)に行なう。

◎方法(下図)

・主枝延長枝が強勢で扁平な場合や、残した節数が多い場合は、

芽傷処理を行ない、発芽を促す。

・芽の着生位置から先端部の方向に2~3mm程度の箇所に、

形成層へ達する傷をつける。

・芽傷する方向は間違えない様に!

↓ 写真は、剪定で切り落とした枝の断面だが、他に分かりやすい断面の写真がない為、これで説明すると、

間の緑の部分まで達する様に、芽傷を入れないと、効果がないという事。

② 液肥処理

樹液流動直前に、メリット青2倍液もしくは尿素10倍液を側芽に塗布、

あるいは散布し発芽を促す。

■ 冬季以降の防除

・発芽前防除の徹底を!

・粗皮剥きは、コナカイガラムシの多発した園では実施する。

・越冬病害菌を減らす為に、病葉、枯れ枝、巻きづるを園外に除去する。

■雪害対策

昨年は、倉敷圏内でも降雪によるブドウ園の倒壊が数件あり、その被害が大きかった。

倒壊した原因として、目の細かい防虫網に雪が積もり、その重みで倒壊したと考えられる。

雪害の被害を防ぐために、雪害対策を十分行なう。

思い出せば、昨年は予期せぬ積雪が何度もあったなあ~。

倒壊までには至らなかったが、積雪で大変なことになった事がある。

その時の様子は、← こちらクリック♪

昨年の講習会の様子も参考に…。

K先生、何か大切な忘れ物があれば、コメントで補足してください。

宜しくお願いします!

まず、植え付け3年目の園で、ピオーネ栽培講習会が行われた。

倉敷農業普及センターの K講師による、

年間の大まかな管理と、冬季の栽培管理についての、判りやすい説明だった。

↓ここの園では、長年栽培されている方のピオーネの剪定法の説明があった。

冬季の栽培管理

■成木の剪定

◎時期

・1月上旬~2月中旬に行なう。

◎方法(下図)

・結果枝は1芽剪定する。(図2の白矢印)

・切り口は乾燥防止のため、1芽先の節を切る。

・芽飛びにより十分な結果枝が確保できない場合は、2芽剪定を行ない、

1つの芽座から2本の新梢を伸ばし、結果枝を確保する。(黒矢印)

■若木の整枝・剪定

◎時期

・厳冬期を過ぎた2月中旬~下旬に行なう。

◎方法(下図)

・主枝の先端は、7月下旬までの部位を目安に、充実の良い部位で剪定する。

・枝延長枝の切り返しは、充実の良い16~18節程度を残す。

・多く残すと不発芽の原因となるので注意する。

◎整枝方法(下図)

●1年目

・主幹部分の形成を目標にする。

・枝の伸長が弱く、主幹部分の形成が難しい場合は、強く切り返す。

・主枝候補の枝となる芽には、芽傷処理や液肥塗布を行ない、発芽を促進する。

●2年目

・主枝となる枝を育成する。

外側の主枝と比べて内側の主枝が強勢となりやすいので、剪定時には内側の主枝を

長く残さないようにする。

・内側の主枝は返し枝でとる(図4)。

●3年目

・2年目と同様に、主枝となる枝を育成する。

・着果過多にならない様に注意する。

■主枝延長の発芽促進処理

① 芽傷処理

◎時期

2月下旬~3月上旬(樹液流動の直前)に行なう。

◎方法(下図)

・主枝延長枝が強勢で扁平な場合や、残した節数が多い場合は、

芽傷処理を行ない、発芽を促す。

・芽の着生位置から先端部の方向に2~3mm程度の箇所に、

形成層へ達する傷をつける。

・芽傷する方向は間違えない様に!

↓ 写真は、剪定で切り落とした枝の断面だが、他に分かりやすい断面の写真がない為、これで説明すると、

間の緑の部分まで達する様に、芽傷を入れないと、効果がないという事。

② 液肥処理

樹液流動直前に、メリット青2倍液もしくは尿素10倍液を側芽に塗布、

あるいは散布し発芽を促す。

■ 冬季以降の防除

・発芽前防除の徹底を!

・粗皮剥きは、コナカイガラムシの多発した園では実施する。

・越冬病害菌を減らす為に、病葉、枯れ枝、巻きづるを園外に除去する。

■雪害対策

昨年は、倉敷圏内でも降雪によるブドウ園の倒壊が数件あり、その被害が大きかった。

倒壊した原因として、目の細かい防虫網に雪が積もり、その重みで倒壊したと考えられる。

雪害の被害を防ぐために、雪害対策を十分行なう。

思い出せば、昨年は予期せぬ積雪が何度もあったなあ~。

倒壊までには至らなかったが、積雪で大変なことになった事がある。

その時の様子は、← こちらクリック♪

昨年の講習会の様子も参考に…。

K先生、何か大切な忘れ物があれば、コメントで補足してください。

宜しくお願いします!