二日目は、天気予報どおりいい天気の朝となった。5時の朝食を済ませると、小屋前の広場でご来光を待つことにした。正面の剱岳より右側方向の奥大日岳のあたりからでてくるようだ。

谷間にかかった雲海が、しだいにピンク色に染まり、シルクのスクリーンで覆われたような景色になってきた。

雲海の上に浮かび上がる、猫又山。

後方に見えるのは、大日岳であり、片道15分程度で行ける。この後行く予定だ。

剱岳と奥大日岳の間からご来光である。

ご来光を眺めてから、大日岳を目指して登りだす。15分ほどで大日岳山頂に到着した。ここからは360度の展望である。南側に目を転じると、大きな薬師岳の山容が圧倒的に迫ってきた。

大日岳山頂(2501m)で、剱岳をバックに記念撮影する。

山頂のすぐ近くには、大日如来を祭った祠がある。

西側に目を転じると、立山連峰の連なりが見える。

剱岳を背景にしたチングルマ。

何時までも去りがたい山頂だったが、意を決して下山する。すぐ下に見えるのが大日小屋だ。

小屋に戻り、小屋番さんといろいろ話をしていたら小屋を去りがたくなっていた。最後にスタッフ全員を呼んでくれて、一緒に記念写真を撮った。

さてこれから、ながーい下りとなる。大日岳が2501mあり、下山口の称名滝バスターミナルの標高は973mである。なんと1500m以上の高度差を一気に下山することになるのだ。登るのも大変だが、下りも心して行かないと怪我をしかねない。広い弥陀ヶ原を下に見ながら徐々に下って行く。

ほぼ半分下り、大日平まで下ってきた。

下り始めた頃、はるか彼方に見えた大日平小屋にやっと着いた。今シーズン、大日平小屋は閉鎖中である。この下にある登山道で大きな土砂崩れがあり、しばらく通行止めになっていたこともあって今シーズンは改修も兼ねて営業を止めたそうである。

この辺りの木道は、最近新しくなったようで最新の技術が使われている。木道の合間には、溝が掘られ滑り止めの役目をしているが、それ以外に、グレーのサンドペーパーのようなものが打ち付けられていた。何でも「滑べらーず」というものらしい。

切り立った尾根伝いをずっと下っていくと、牛ノ首という場所に着いた。牛ノ首から猿ガ馬場までの区間で大規模な土砂崩れがあって、通行は最大の注意を払って行く様にいわれていた。ひと時は、完全に通行止めだったらしいが山小屋の人たちの努力で道が作られており、なんとか通行する事が出来たが、一人ずつ安全を確認しながらの下山だった。

これは、落石監視カメラと警報装置である。

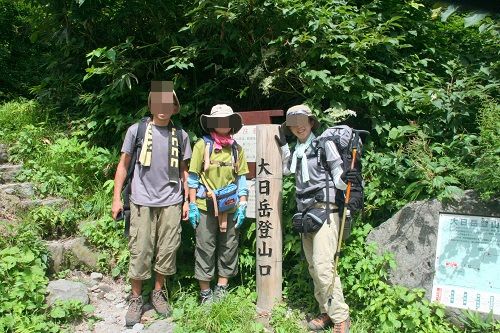

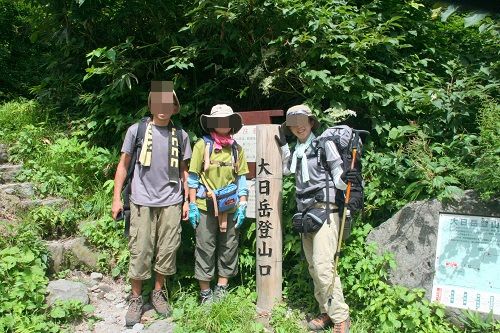

危険箇所を無事通過し、やっとのことで大日岳登山口に着いた。ここからは、観光客が闊歩する称名滝への遊歩道となる。

観光客の中に混じり、称名滝を見学する。四段に分かれたこの滝は、全落差350mを要し日本一の落差を誇る大瀑布である。かなり離れているはずなのに、水しぶきが体にかかり気持ちいいことこの上ない。しばし、涼を感じて滝を眺めバスターミナルに向かった。

バスの時間にも丁度良く間に合い、立山駅に戻った。その後、高速で無事帰路に着くことが出来た。今回も天気に恵まれいい山旅となった。ただ、下界の暑さが相変わらずなのには閉口した。

谷間にかかった雲海が、しだいにピンク色に染まり、シルクのスクリーンで覆われたような景色になってきた。

雲海の上に浮かび上がる、猫又山。

後方に見えるのは、大日岳であり、片道15分程度で行ける。この後行く予定だ。

剱岳と奥大日岳の間からご来光である。

ご来光を眺めてから、大日岳を目指して登りだす。15分ほどで大日岳山頂に到着した。ここからは360度の展望である。南側に目を転じると、大きな薬師岳の山容が圧倒的に迫ってきた。

大日岳山頂(2501m)で、剱岳をバックに記念撮影する。

山頂のすぐ近くには、大日如来を祭った祠がある。

西側に目を転じると、立山連峰の連なりが見える。

剱岳を背景にしたチングルマ。

何時までも去りがたい山頂だったが、意を決して下山する。すぐ下に見えるのが大日小屋だ。

小屋に戻り、小屋番さんといろいろ話をしていたら小屋を去りがたくなっていた。最後にスタッフ全員を呼んでくれて、一緒に記念写真を撮った。

さてこれから、ながーい下りとなる。大日岳が2501mあり、下山口の称名滝バスターミナルの標高は973mである。なんと1500m以上の高度差を一気に下山することになるのだ。登るのも大変だが、下りも心して行かないと怪我をしかねない。広い弥陀ヶ原を下に見ながら徐々に下って行く。

ほぼ半分下り、大日平まで下ってきた。

下り始めた頃、はるか彼方に見えた大日平小屋にやっと着いた。今シーズン、大日平小屋は閉鎖中である。この下にある登山道で大きな土砂崩れがあり、しばらく通行止めになっていたこともあって今シーズンは改修も兼ねて営業を止めたそうである。

この辺りの木道は、最近新しくなったようで最新の技術が使われている。木道の合間には、溝が掘られ滑り止めの役目をしているが、それ以外に、グレーのサンドペーパーのようなものが打ち付けられていた。何でも「滑べらーず」というものらしい。

切り立った尾根伝いをずっと下っていくと、牛ノ首という場所に着いた。牛ノ首から猿ガ馬場までの区間で大規模な土砂崩れがあって、通行は最大の注意を払って行く様にいわれていた。ひと時は、完全に通行止めだったらしいが山小屋の人たちの努力で道が作られており、なんとか通行する事が出来たが、一人ずつ安全を確認しながらの下山だった。

これは、落石監視カメラと警報装置である。

危険箇所を無事通過し、やっとのことで大日岳登山口に着いた。ここからは、観光客が闊歩する称名滝への遊歩道となる。

観光客の中に混じり、称名滝を見学する。四段に分かれたこの滝は、全落差350mを要し日本一の落差を誇る大瀑布である。かなり離れているはずなのに、水しぶきが体にかかり気持ちいいことこの上ない。しばし、涼を感じて滝を眺めバスターミナルに向かった。

バスの時間にも丁度良く間に合い、立山駅に戻った。その後、高速で無事帰路に着くことが出来た。今回も天気に恵まれいい山旅となった。ただ、下界の暑さが相変わらずなのには閉口した。