続き

入山、二日目の朝

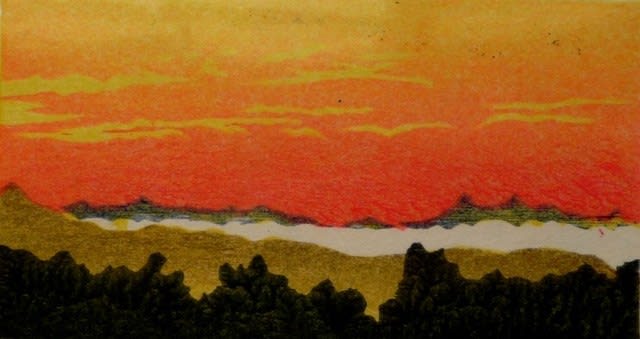

東の空が明るんで、いよいよ御来光の時が来た

眼下は今朝も一面の雲海だ、太陽が姿を見せるにつれて

その雲の海が紅く染まっていく

~略~

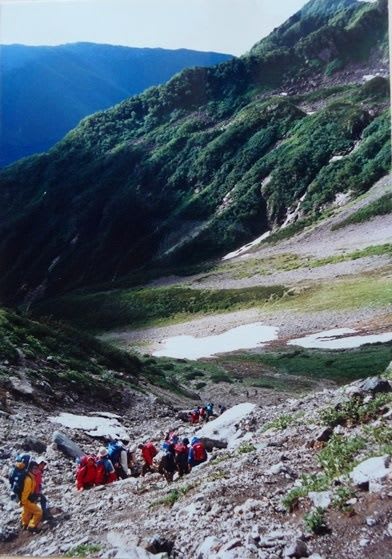

テントを撤収して、いよいよ今回の山行の目的地

槍ヶ岳へ歩を向けた

直ぐに長い梯子で水俣乗越への下降が始まる

下って下って呆れるほど下る

下りきって今度は東鎌尾根への登りが始まった

ロープや梯子、鎖の手を借りてジリジリと高度を上げ

はい松と荒涼とした岩肌が迫って来ると、いよいよ痩せ尾根となり

そこが東鎌尾根だった

一寸歩いては一息つき天空を見上げる登りが始まる

目指す槍ヶ岳は本当に遠い

突然、本当に突然 目の前に憧れの槍

ヒュッテ大槍に辿り着いた時だった

ガスの切れ間に今まで槍が穂先を点に突き上げ

~略~

その直後、アッと言う間に槍ともども周囲の眺めも失せ

束の間の面会は閉ざされてしまった

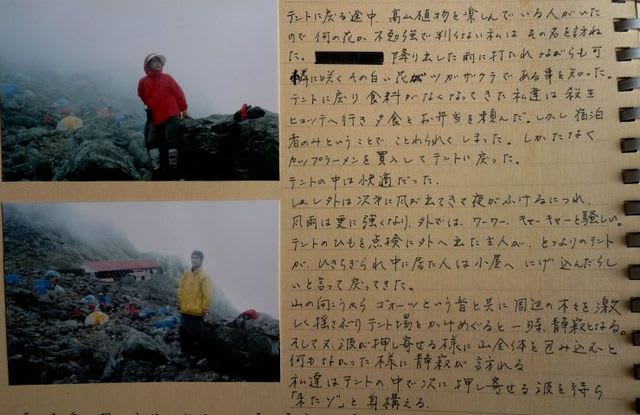

ちょっと怖そう、でも何とか登りあげました

槍下山の写真ですがクリックして頂ければ拡大します

終に憧れの一万尺の穂先に立った

しかし絶好の展望を誇る頂は四方どちらを見ても乳白色

~略~

下山は登りより緊張した、雄さんの右、左の誘導に助けられ

2時50分、無事下山 改めて仰ぐ槍は相変わらず上半身を隠したままだが

あの急峻な岩を登ったのだと思うと感慨もひとしおだった

この日の夜は大荒れの天気

シュラフの中で震えながら、ふと喜作さんの無念の風かなと思ったものでした

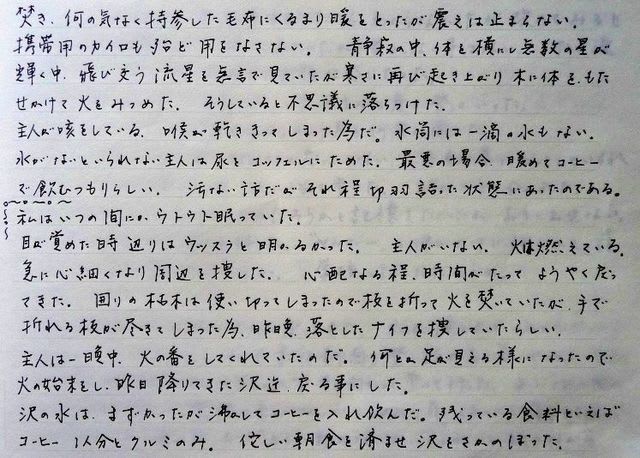

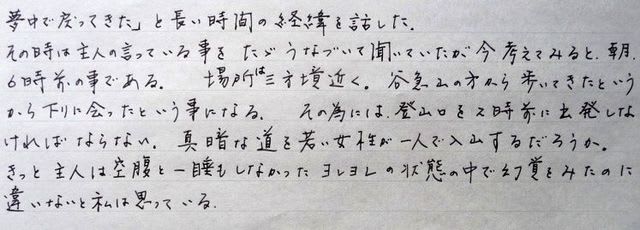

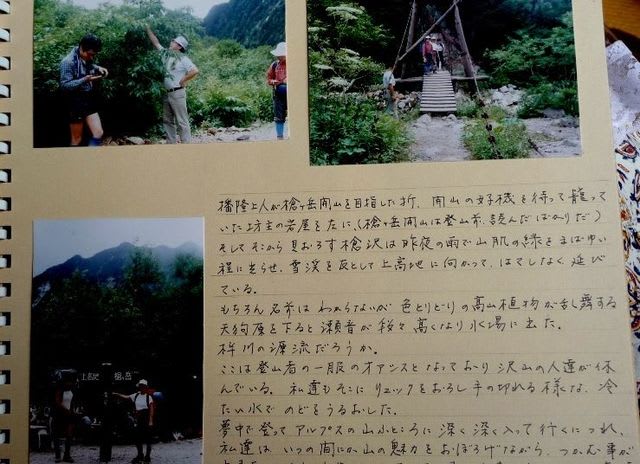

これは後半の山行を共にした清水市のY氏から送られて来ました手紙です

奇遇にも横浜の某本社で技術研究していた私の長兄と同じ職場で働いていたと

いう事も有りY氏とはその後、ずっと手紙のやり取りが続きましたが

八年後、病に倒れ帰らぬ人となってしまいました

それが何としても残念でなりません

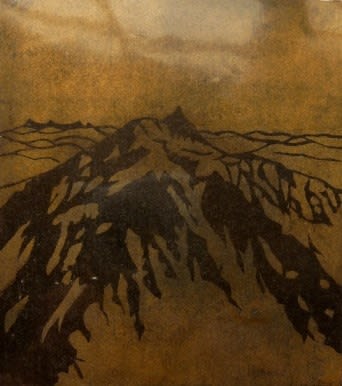

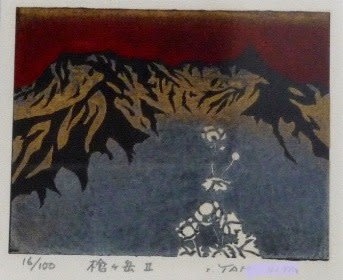

Y氏自作の版画絵を最後に載せて槍ヶ岳の章を終わりにしたいと思います

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長文になってしまいました

最後まで読んでいただきまして本当にありがとうございました