松原哲明 「高僧伝 釈迦」読了

日本には様々な仏教の宗派があるが、やはりその原点となる釈迦の教えというものも知ってみたいと思いこの本を手にした。

釈迦の考えの原点は、「人は生まれて必ず死ぬ。」という当たり前といえば当たり前のことだ。

死んでしまうと何もかもなくなってしまうのにその間にどのように生きるべきかということにあまりにも無頓着である。使命感もなく生きることはあまりにももったいないと考えた。

人が生まれるのは、“因縁”であり生きることは苦悩に満ちている。そして必ず死ぬ。因縁と苦悩を解決する、もしくは折り合いをつけることで人生を意義のあるものにすることができる。

釈迦が体系付けた苦悩の半分は自分の思いのままにならないことがあるということだが、それは自分の責任ではなくその境遇は因縁が原因であるとした。

あの人より貧乏なのも過去の因縁、あの人よりも頭が悪いのも過去の因縁。(あの人よりも魚が釣れないのは因縁ではなくて僕の腕が悪いから・・・。)要因を外部に求めることであきらめ、納得することができる。

あきらめることで苦悩を乗り越えよう。それを含めおいて今を生きよう。

この本には書かれていないが、過去からの因縁、永遠に続く命の広がり、時間の流れ、万物は我と同根という悟りから真言密教の考え方の一部が生まれ、あきらめること(=無心、無欲になること。)からは禅宗、釈迦の民衆を救いたいという考えは尊く、それを理解できない人は度しがたい。というちょっと排他的な考えからは日蓮宗、生まれる前の過去があるのなら死んだ先の未来がある。その一番いいところは浄土だ。そこへ行こうという浄土宗。すべては釈迦の教えの部分部分を掘り下げて考えに考えた教えであると思うと日本人というのはこのころから工夫と研究が好きな民族だったのだと思えてくる。

そんなことはさておき、この本はこんな釈迦の生涯の物語をいくつかの経典をもとに綴られている。その物語は人々の心を救いたいという気持ちでいっぱいだ。そして、実はあきらめて生きるのではなく人々の役に立ってこそ生きる意味があるのだと説いている。

もう、軽く半分以上終わってしまっている僕の人生はまったく人の役に立つものではなく、これからも人の役に立つようなことができるスキルもなければ布施をするような財力もない。いったいどうすればいいのかと相変わらずたじたじとなってしまうのである。

晩年に釈迦が弟子に与えた七法のなかにはこんなものがある。

一には、事少なきを楽しみて、為すこと多きを好まざるなり。

二には、靜黙を楽しみて、多言を好まざるなり。

三には、睡眠を少なくして、昏昧あるなきなり。

四には、郡党のために、無益のことを言わざるなり。

五には、無徳をもって、自ら称誉せざるなり。

六には、悪人と伴党とならざるなり。

七には、閑静なる山林を楽みて、独処するなり。

こんな生き方ができれば、人の役に立たなくても心穏やかに生きることができるとは思うのだが、これもまた、難しいものだ。

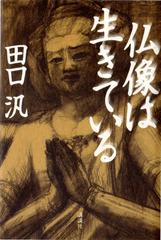

しかし、釈迦って本当にこういう顔をしていたのだろうか・・・。

日本には様々な仏教の宗派があるが、やはりその原点となる釈迦の教えというものも知ってみたいと思いこの本を手にした。

釈迦の考えの原点は、「人は生まれて必ず死ぬ。」という当たり前といえば当たり前のことだ。

死んでしまうと何もかもなくなってしまうのにその間にどのように生きるべきかということにあまりにも無頓着である。使命感もなく生きることはあまりにももったいないと考えた。

人が生まれるのは、“因縁”であり生きることは苦悩に満ちている。そして必ず死ぬ。因縁と苦悩を解決する、もしくは折り合いをつけることで人生を意義のあるものにすることができる。

釈迦が体系付けた苦悩の半分は自分の思いのままにならないことがあるということだが、それは自分の責任ではなくその境遇は因縁が原因であるとした。

あの人より貧乏なのも過去の因縁、あの人よりも頭が悪いのも過去の因縁。(あの人よりも魚が釣れないのは因縁ではなくて僕の腕が悪いから・・・。)要因を外部に求めることであきらめ、納得することができる。

あきらめることで苦悩を乗り越えよう。それを含めおいて今を生きよう。

この本には書かれていないが、過去からの因縁、永遠に続く命の広がり、時間の流れ、万物は我と同根という悟りから真言密教の考え方の一部が生まれ、あきらめること(=無心、無欲になること。)からは禅宗、釈迦の民衆を救いたいという考えは尊く、それを理解できない人は度しがたい。というちょっと排他的な考えからは日蓮宗、生まれる前の過去があるのなら死んだ先の未来がある。その一番いいところは浄土だ。そこへ行こうという浄土宗。すべては釈迦の教えの部分部分を掘り下げて考えに考えた教えであると思うと日本人というのはこのころから工夫と研究が好きな民族だったのだと思えてくる。

そんなことはさておき、この本はこんな釈迦の生涯の物語をいくつかの経典をもとに綴られている。その物語は人々の心を救いたいという気持ちでいっぱいだ。そして、実はあきらめて生きるのではなく人々の役に立ってこそ生きる意味があるのだと説いている。

もう、軽く半分以上終わってしまっている僕の人生はまったく人の役に立つものではなく、これからも人の役に立つようなことができるスキルもなければ布施をするような財力もない。いったいどうすればいいのかと相変わらずたじたじとなってしまうのである。

晩年に釈迦が弟子に与えた七法のなかにはこんなものがある。

一には、事少なきを楽しみて、為すこと多きを好まざるなり。

二には、靜黙を楽しみて、多言を好まざるなり。

三には、睡眠を少なくして、昏昧あるなきなり。

四には、郡党のために、無益のことを言わざるなり。

五には、無徳をもって、自ら称誉せざるなり。

六には、悪人と伴党とならざるなり。

七には、閑静なる山林を楽みて、独処するなり。

こんな生き方ができれば、人の役に立たなくても心穏やかに生きることができるとは思うのだが、これもまた、難しいものだ。

しかし、釈迦って本当にこういう顔をしていたのだろうか・・・。