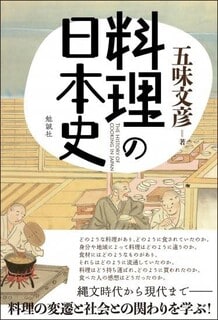

五味文彦 「料理の日本史」読了

新着図書の書架に並んでいて、タイトルが面白そうだったので借りてみた。食にまつわる本ならとりあえず読んでみようというわけだ。

著者も書いているとおり、「食の歴史」がテーマの本というのは世の中にゴマンとある。まあ、何か差別化をしておかないと出版する意味がないというので、この本は、『どのような料理があり、どんなシチュエーションで食事が行われたのか、いかなる階層の人々の料理で、食材は何で、どう流通していたのか、料理がどう持ち運ばれたのか、いかに料理を求めたのか、食べた人の感想はどんなものか、料理がいかにつくられたのか等々、それぞれの社会との関わりに注目する。』というフレームで食の歴史に切り込んでいくわけだが、読んでみたところ、このフレームの通りに書かれていたのかというとそれはよくわからない。とりあえずはいろいろな古文書や残された絵画などから日本の食の歴史を追いかけている。

この本を通して分かることは、日本人はとにかくたくさんの種類の食材を食べてきたということだ。この本に出てくる主要な人というのは、上流階級の人たち(古文書に詳しく記録される人たちというのはこういう人だから仕方がない。)だから全国から多種多様な食材を集めてきて味わっていたのだから当たり前なのだろうが、下層階級の人たちは別の意味、それは食べられるものは何でも食べないと生き残れないという背に腹は代えられない事情があったはずだ。

例えば、鳥でいうと、雉、雁、鴨、くぐい(白鳥)、とう(とき・鴇)うずら、ひばり、山鳥などなど、獣では兎、鹿、猪、熊の手のひら、江豚(イルカ)、猿の木取(サルの手足)魚介類では烏賊辛螺(淡水産の巻貝のこと)、栄螺、蛤などなど。(これらは鎌倉時代の古文書からの情報である。)

食べられると知ってはいても今ではなかなかお目にかかることができないか、ひょっとしたら食べてはいけないかもしれないものも多い。

今の時代、食材といえばスーパーかデパ地下に行かないと調達することはできない。肉といえば鶏肉を合わせても3種類、魚でも5~6種類くらいしか普通は売っていないのではないのだろうか。貝といえばアサリくらいでちょっと高級なスーパーにいくとハマグリと牡蠣が置いてあるくらいじゃないのだろうか。ちなみにこれはディスカウントスーパーにしか買い物に行かない僕の感想である・・

そういうことを考えていると、今の僕たちは配合飼料だけを食べさせられて太らされている家畜とあまり変わらないのではないかと思えてくる。

古の人々に倣って山菜を採り、魚を獲ってきて食べたいと思っても、家に持って帰ってくるとダニだらけだと蔑まれ忌み嫌われている我が家は家畜以下なのかもしれない。おカネがあれば山海の珍味を食べるために外食もできるだろうが、それも無理な話でそうなってくると家畜以下のさらにもっと以下なのである。地獄か餓鬼の世界しか残っていない。

食べられないときは飢えて死ぬかもしれないほど食べられないというのが日本の食の歴史の期間のほとんどを占めていたのかもしれないが、どちらかというとそういう時代のほうが食生活としては豊かであったと言えるのではないだろうか。

衣食足りても何かが足りない・・という感じだろうか。

職場の近くのスーパーでこんな看板が出ている。

トレイにパックされていなくて氷の上に乗ったままの魚がこの下に並んでいるのだが、それを自分で捌いてみろと促している。こういう啓蒙をしても売れ残ってしまうのではないかという心配もあるがなかなかいいのではないかと思う。ちなみに、この日の夕方は並んでいる魚が無くなってしまっていたのでそれは僕の杞憂でしかなかったようだ。以前は、天然の真鯛が860円という破格値で売られているほどこのコーナーの魚介類は相当安い値段だからみんな買っていくのも当然なのかもしれない。それに加えて、ニュータウンとはいえ、僕の親世代のひとたちが最初に入居したという古い街だから二世帯で暮らす人たちなら親に教えてもらいながらでも下ごしらえもできるのかもしれない。

自分で捌けるようになればスーパーの魚以外にも興味が出てくるであろうから家畜生活を脱出できる人たちが現れるかもしれない。僕はもうあきらめきってしまっているけれども、これからの人には本当の豊かさを取り戻すために頑張ってもらいたいものである。

人は生きている限りずっと食べて続ける。高貴な人も一般庶民もそれは同じだ。日本中を網羅して縄文時代から現代まで、それを230ページにまとめるというのはやっぱりちょっと無理があったのではないだろうか・・。

著者は家政学や料理の研究者ではなく日本史の研究者だそうである。そう思うとこの本の内容にも納得してしまうのである。

新着図書の書架に並んでいて、タイトルが面白そうだったので借りてみた。食にまつわる本ならとりあえず読んでみようというわけだ。

著者も書いているとおり、「食の歴史」がテーマの本というのは世の中にゴマンとある。まあ、何か差別化をしておかないと出版する意味がないというので、この本は、『どのような料理があり、どんなシチュエーションで食事が行われたのか、いかなる階層の人々の料理で、食材は何で、どう流通していたのか、料理がどう持ち運ばれたのか、いかに料理を求めたのか、食べた人の感想はどんなものか、料理がいかにつくられたのか等々、それぞれの社会との関わりに注目する。』というフレームで食の歴史に切り込んでいくわけだが、読んでみたところ、このフレームの通りに書かれていたのかというとそれはよくわからない。とりあえずはいろいろな古文書や残された絵画などから日本の食の歴史を追いかけている。

この本を通して分かることは、日本人はとにかくたくさんの種類の食材を食べてきたということだ。この本に出てくる主要な人というのは、上流階級の人たち(古文書に詳しく記録される人たちというのはこういう人だから仕方がない。)だから全国から多種多様な食材を集めてきて味わっていたのだから当たり前なのだろうが、下層階級の人たちは別の意味、それは食べられるものは何でも食べないと生き残れないという背に腹は代えられない事情があったはずだ。

例えば、鳥でいうと、雉、雁、鴨、くぐい(白鳥)、とう(とき・鴇)うずら、ひばり、山鳥などなど、獣では兎、鹿、猪、熊の手のひら、江豚(イルカ)、猿の木取(サルの手足)魚介類では烏賊辛螺(淡水産の巻貝のこと)、栄螺、蛤などなど。(これらは鎌倉時代の古文書からの情報である。)

食べられると知ってはいても今ではなかなかお目にかかることができないか、ひょっとしたら食べてはいけないかもしれないものも多い。

今の時代、食材といえばスーパーかデパ地下に行かないと調達することはできない。肉といえば鶏肉を合わせても3種類、魚でも5~6種類くらいしか普通は売っていないのではないのだろうか。貝といえばアサリくらいでちょっと高級なスーパーにいくとハマグリと牡蠣が置いてあるくらいじゃないのだろうか。ちなみにこれはディスカウントスーパーにしか買い物に行かない僕の感想である・・

そういうことを考えていると、今の僕たちは配合飼料だけを食べさせられて太らされている家畜とあまり変わらないのではないかと思えてくる。

古の人々に倣って山菜を採り、魚を獲ってきて食べたいと思っても、家に持って帰ってくるとダニだらけだと蔑まれ忌み嫌われている我が家は家畜以下なのかもしれない。おカネがあれば山海の珍味を食べるために外食もできるだろうが、それも無理な話でそうなってくると家畜以下のさらにもっと以下なのである。地獄か餓鬼の世界しか残っていない。

食べられないときは飢えて死ぬかもしれないほど食べられないというのが日本の食の歴史の期間のほとんどを占めていたのかもしれないが、どちらかというとそういう時代のほうが食生活としては豊かであったと言えるのではないだろうか。

衣食足りても何かが足りない・・という感じだろうか。

職場の近くのスーパーでこんな看板が出ている。

トレイにパックされていなくて氷の上に乗ったままの魚がこの下に並んでいるのだが、それを自分で捌いてみろと促している。こういう啓蒙をしても売れ残ってしまうのではないかという心配もあるがなかなかいいのではないかと思う。ちなみに、この日の夕方は並んでいる魚が無くなってしまっていたのでそれは僕の杞憂でしかなかったようだ。以前は、天然の真鯛が860円という破格値で売られているほどこのコーナーの魚介類は相当安い値段だからみんな買っていくのも当然なのかもしれない。それに加えて、ニュータウンとはいえ、僕の親世代のひとたちが最初に入居したという古い街だから二世帯で暮らす人たちなら親に教えてもらいながらでも下ごしらえもできるのかもしれない。

自分で捌けるようになればスーパーの魚以外にも興味が出てくるであろうから家畜生活を脱出できる人たちが現れるかもしれない。僕はもうあきらめきってしまっているけれども、これからの人には本当の豊かさを取り戻すために頑張ってもらいたいものである。

人は生きている限りずっと食べて続ける。高貴な人も一般庶民もそれは同じだ。日本中を網羅して縄文時代から現代まで、それを230ページにまとめるというのはやっぱりちょっと無理があったのではないだろうか・・。

著者は家政学や料理の研究者ではなく日本史の研究者だそうである。そう思うとこの本の内容にも納得してしまうのである。