2023年1月9日 14:22 富田林市富田林町27 富栄戎

「はたちのつどい」を終えたお嬢さんもちらほら。

「えべっさん」の派手な縁起物。

「12億円が当たりますように...」

この富栄戎の起源は享保7年(1717)にさかのぼります。今から300年以上前です。

江戸前期からすでに良質の井戸水、豊富な米、多くの働き手がいた富田林は周りの村々の中心的な町(在郷町)と成長し、周りの村々の生産した物資、米、木綿や菜種などを加工し、また逆に周りの農村が必要とする農具、金肥(種粕、干鰯など)を供給していました。

そして当時6軒あった造り酒屋(竹田、倉内、河村、万保、杉山家、後に仲村家が参入)が酒造仲間の「恵美寿講」を結成したことに始まります。「恵美寿講」が、商売繁昌を願って祭っていたのが、この神社です。

神社は、元々、別の場所(「新道中腹」=おそらく「新道」は新堂の新道地区の河岸段丘崖の中腹あたり、今の堺筋の延長上か?)にあったものと考えられています。

ただ、この「恵美寿講」も宝暦3年(1753)をもって、史料上から姿を消します。神社だけが残っていて明治23年(1890)に堺筋の新道をつける時にやむなく今の場所に移されたということです。

その時一旦ご神体は美具久留御魂神社にあずけられ祀られたそうです。この辺のいきさつはよくわかりません。

戦後になって、戎神社を祭るための「富栄戎講」が組織され、御神体を現在の場所に迎えました。毎年1月9日の宵戎の早朝には、美具久留御魂神社の宮司による祈祷が行われているそうです。

平成28年(2016)にリニューアルして白亜の外壁になった富栄戎が現在の「えべっさん」で、新しく「富栄戎神社えびす講」が発足し、運営にあたっておられます。いつまでも続いてほしいですね。

「えべっさん」は高齢で少し耳が遠いので、鐘を叩いて聞こえるようにお詣りします。

昔は木板でしたが、さらに耳が遠くなったので「ドラ」に替わったのかな?

色とりどりの「縁起もの」。

リースナブルなお値段の屋台。うどん・中華そば300円、おでん6個500円。

おでん12個買って帰りました。

昔は笹に小判や鯛、打出小槌、米俵などのパーツが付いているのが多かったです。

じないまち 城之門筋界隈

思い想いの「卯」。城之門筋。

こちらもウサギ。じないまち交流館。

興正寺別院はやはり人気です。

新しいスポット、旧西野薬局。 堺市にある「アンディオール」の臨時出店。

ぎゃらりー福 これほしい。

さくら食堂 こういうお店はじないまちならでは。

旧杉山家住宅 入る時に頭上注意。

光と陰がすごく印象的に感じられる展示がなされています。

親子格子

中から外はよく見えるのに、外から中はあまり見えない生活の知恵。

差し込む光が印象的な連子格子。

明るいばかりではなく陰が生きるくらし。

最後の当主、杉山タカ(石上露子)がこよなく愛した奥座敷の格子窓。

日本人は昔から陽ばかりでなく陰も同じくらい尊ぶようです。

企画展示「水と旧杉山家住宅」が2月19日まで開催中です。

パンフレットはこちらをクリックしてください。

「旧杉山家ガイド」

当日のイベントとして、担当の方が中を案内してくださいました。

こちらは富田林駅前のきらめきファクトリー

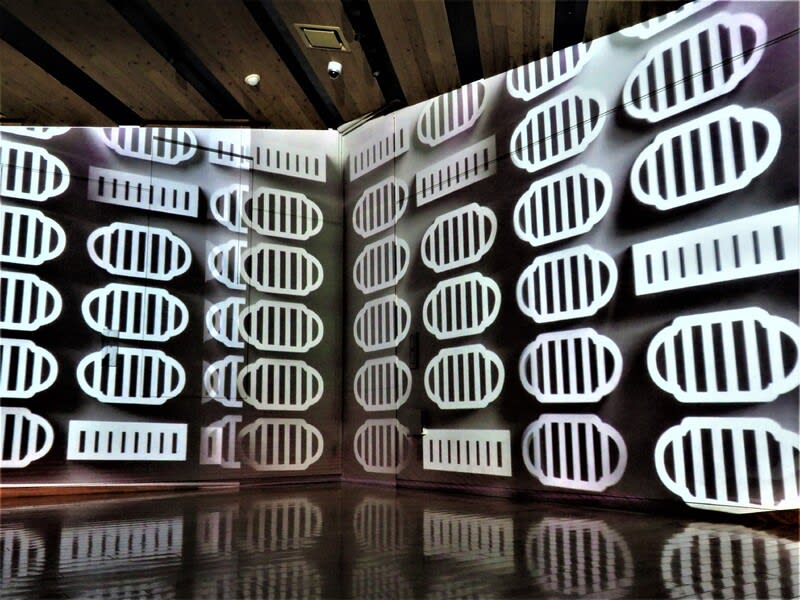

イベントの「ファンタジア・じないまち」としてプロジェクションマッピングが行なわれています。1月15日まで開催。無料。

プロジェクションマッピングならではの迫力の虫籠窓。これだけ民家に付いていたら怖い。

興正寺別院の城之門の雨蓋瓦(あめぶたかわら)の迦陵頻伽(かりょうびんが)(極楽浄土に住むと云われる上半身が人、下半身鳥の姿をした、仏教における想像上の生き物) じないまちのあちこちに舞うような仕掛けです。

じないまちの意匠と歴史についての講座も同時に開催されました。

本来は「初鍋めぐり」としてにぎわうのですが、コロナの影響を受けて露店・模擬店はなし。食べ物がないのは、ちょっぴりさびしい「新春じないまちめぐり」でした。「鍋めぐり」したい。

関連記事:〈リバイバル・アーカイブス〉寺内町かいわい 初鍋めぐり 2016.1.10

関連記事:〈リバイバル・アーカイブス〉寺内町かいわい 初鍋めぐり 2016.1.10

富田林寺内町の戎っさん 2014.1.11

写真撮影:2023年1月8日、9日、10日

2023年1月12日 (HN:アブラコウモリH )

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます