大本田(ウーンダ)から見た入砂島

この島は、NHKのドラマ 「 ちゅらさん 」 のオープニングで流れていた島である。

入砂島 ( いりすなじま ) は、沖縄県島尻郡渡名喜村に属する無人島で、

出砂島 ( いですなじま ) ともいわれる。

島は渡名喜島の北西約3kmに位置し、

面積0.26km²、周囲1.96km、標高32.0mの円形で低平な島である。

島南端に北西から南東方向に伸びる長さ約450mの陵丘と、

北側に扇状の低地が約500m四方に亘って広がる。

中生代の基盤岩から構成され、南端の陵丘部は中生代の緑色岩、

北側の海岸低地は完新世の沖積層となる。

島北側に砂浜が形成され、周囲にビーチロックが発達している。

歴史

東恩納寛惇の 『 南島風土記 』 には 「 てそな 」 、

『 正保国絵図 』 に 「 戸無島(渡名喜島)之内出砂しま 」 、

『 琉球国由来記 』 には 「 離レ出砂 」 と記載されている。

また国土地理院発行の2万5千分の1の地図では「入砂島」と表記されているが、

20万分の1では「出砂島」となっている。

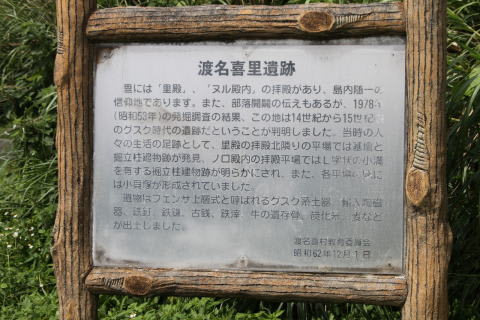

貝塚時代からグスク時代にかけての遺跡が残存し、

その時代における土器やカムィヤキ、15世紀頃の青磁が出土している。

入砂島頂上部に位置する4つの御嶽は渡名喜住民の聖地として崇められている。

また初穂の麦を供物として捧げる麦穂祭で「イベの火神」へ祭祀を行った根神3人を祀っている。

戦前の1933年に入砂島の農地開墾が始まり、渡名喜村民により耕作された。

1945年4月に米軍により入砂島全域が接収され、1954年10月に射爆撃場に指定された。

管理はアメリカ空軍が行っているが、

海軍や海兵隊、日本復帰後の1975年には航空自衛隊も共同訓練に参加している。

訓練が実施されない日曜日に入砂島の上陸が許可され、

春頃にアオサノリを収穫する人々で賑わう。

今度渡名喜島に行く時は、日曜日に船をチャーターして入砂島に渡りたいものである。