ここは、頼春水の父、頼山陽の祖父にあたる人の家です。空襲にもあわず、いまだに建てられた当時のままで残っています。

頼家は江戸時代末期の日本にとって極めて重要な役割を果たした一族です。

竹原は、瀬戸内の港にある小都市ですが、頼家はもとは頼兼屋という屋号で、紺屋だったそうです。竹原は崎門の朱子学が盛んな土地でした。

この気風で育った頼春水が、大阪の混沌社で、柴野栗山・尾藤二洲・古賀精里らと出会うことで、日本の学問・政治の中心にかかわっていくことになります。

その子供として大阪で生まれた頼山陽も、波乱万丈の人生を送りながら、幕末の日本に尊王思想を広めることになり、そこから明治維新に社会が動いていきます。

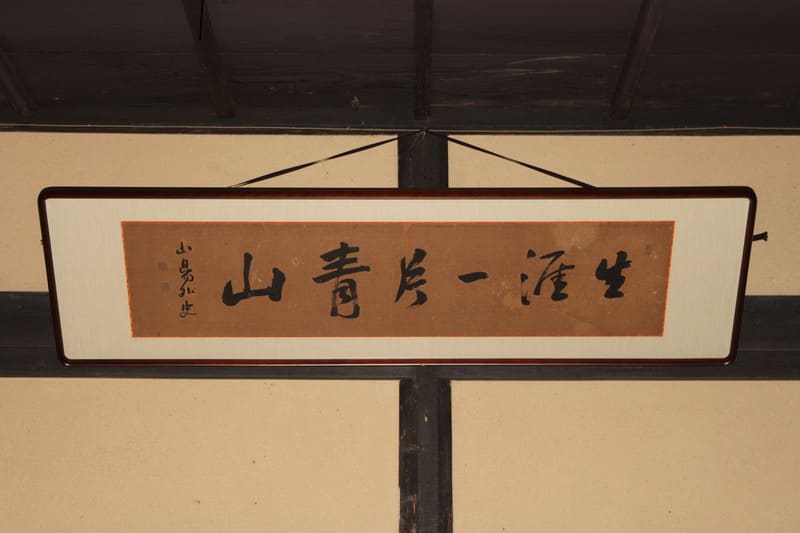

山 陽にとっては祖父の家にあたるこの旧家に、山陽の扁額が一つ飾られていました。

陽にとっては祖父の家にあたるこの旧家に、山陽の扁額が一つ飾られていました。

「生涯一片青山」

この場合の青山は墓所のことを指します。人間の生涯は一つの墓地のある山のようなものだ、という意味でしょう。

出典は張繼の『歸山』「心事數莖白髮、生涯一片青山。空林有雪相待、古道 無人獨還。」

渋い扁額に、心が洗われる気がしましたし、頼山陽の気持ちがなんとなくわかりました。暑い日差しの中を歩いて、汗にまみれていましたが、この時は一瞬、涼やかな風が吹いた気がしました。

一度は訪れたい場所です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます