2011年3月18日(金)

==発端丈山から修善寺へ==

最終日も好天だが冷え込んだ。朝食前に散歩に出たら、氷が張り畑は霜で白かった。7時40分、

沼津市口野の民宿、あだちをスタートした。

海岸沿いの県道17号を南に向かう。次の集落、内浦重寺(しげでら)に入ると淡島が近づき、北

側の山に隠れていた富士山も、姿を現した。

漁港のそばから、マリンパークになっている淡島へのロープウェイがあったが、現在は廃止され、

島へは船で渡るようだ。

内浦湾に回り込み、最初の集落内浦小海からは、これから上る発端丈山(ほったんじょうざん)が

見え、登山口のある内浦三津(みと)集落へと家並みが続く。

内浦三津は、内浦湾の中心地。郵便局や消防署、駐在所がある。この周辺でただ一つのコンビ

ニ、セブンイレブンで昼食を調達した。

湾の対岸に並ぶ、ヨットハーバーのヨットや、淡島の向こうに見える富士山、駿河湾の北はるか

に南アルプスなどを眺めながら進む。

伊豆三津シーパラダイス横を通過し、県道のトンネル横の旧道を経て、内浦長浜集落へ。

通過した各集落には、津波の際の避難先への表示が多く、東日本大地震クラスの東海地震が

発生したら、このあたりはどうなるのだろうかと、実感させられる。

3本のシダレザクラのある住本寺に寄った後、そばにある「発端丈山ハイキングコース長浜口」

の標識にしたがい、内浦長浜集落からの登山口に向かう。

標識のそばにあった細道を上がったが、行き止まりとなった。でも、戻る途中からの富士山の

眺めは、ほかでは見られないものだった。

ミカン畑の間を上がって行くと、左にとりつく簡易舗装の細道に標識がある。ミカン畑が終わっ

て山道となり、ヒノキの樹林下をひとしきり上って、コンクリート造り展望台に出た。

淡島や駿河湾の向こうに、富士山の雄大な裾野が広がる。その左手には残雪豊富な南アル

プス連峰が望まれ、眼下の三津のヨットハーバーも見下ろせる。

稜線に向かって、再び樹林下をジグザグに上がる。傾斜が強まり石段やロープが付けられ、

ジグザグの間隔が縮まる。稜線に出て、三津中央口からの登山路に合した。

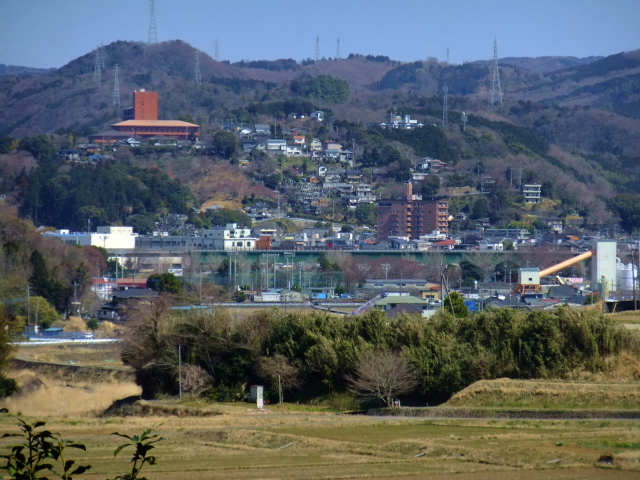

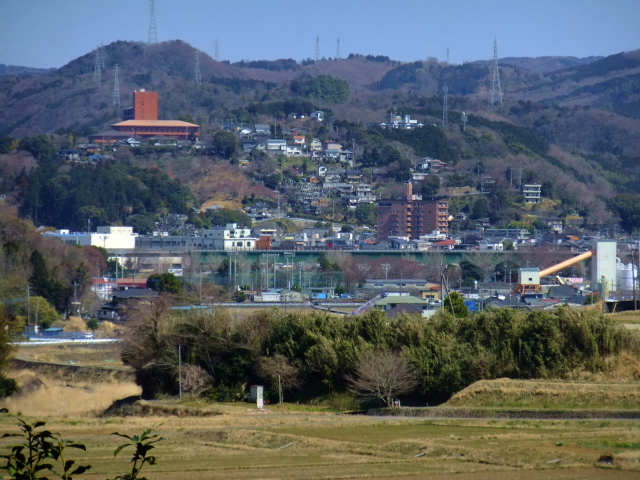

東側眼下に大仁の町並みを見下ろし、間もなく開かれた発端丈山(410m)山頂に着いた。

大イチョウが1本立ち、東にロープウェイのある葛城山(452.3m)が、北に富士山から駿河湾、

南アルプスなどが一望である。

南方には天城の山並みが長く延びている。今回のコースの最高峰なので記念撮影をして、ゆっ

くりと休憩した。

南東に向かって下り、展望のない標高329mの四等三角点を通過し、葛城山への分岐点に出

た。多くのハイカーは、東側の葛城山に向かうようだが、我々は南に向かい、益山寺に下った。

益山寺は、標高300mにある高野山の末寺。空海の創建で本尊・観世音菩薩は、空海の自作

と伝えられているという。

境内や参道には、100体を沪す観音石仏があり、県内でも珍しい石仏群集地のようだ。

観音堂前には、根回り5.46m、樹齢850年で県下最大といわれる大カエデと、目通り5.3m、

樹齢350年を越すという大イチョウが立っている。

少し早めだがここで昼食をして、簡易舗装の参道を南に下る。沿道には道しるべにもなっている

観音石仏が一丁ごとにあり、四国遍路道を思い出す。

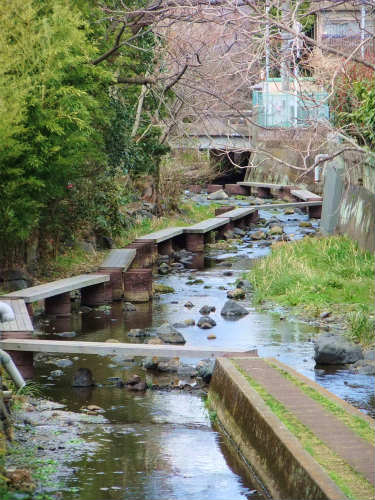

谷間の山田から後山へと、小集落を進み、巨大な採石場の横を回って、大仁(おおひと)の家並

みの望める山田川沿いに出た。

右岸に沿って右に回り込む。NPO法人メダカのがっこうの「ありがとう田んぼ」の水田を過ぎて、

堀切集落で山田川を渡る。

南側の斐林寺(斐は人偏付)で小休止後、左手から背後の林間を上がる簡易舗装の車道へ。

地図からは消された旧道で、落ち葉や倒木、落石があちこちにあり、現在は廃道になっている。

太い倒木が道をふさいでいるところもあり、またいで通過し、修善寺ニュータウン西端の車道に出

た。

修善寺YHの標識があり、やまさんやDさんは、何回か研修の講師や受講で訪れているという。

急坂を少し下り、南側の丘陵に広がる修善寺梅林の遊歩道に入る。梅林の面積は約100haで、

樹齢100年を超える老木など、約20種、3,000の紅梅、白梅があるという。

一部咲き残った梅林を少しずつ下り、ヒノキ林を抜けて、修善寺温泉の家並みに入り、その名の

起こりである修善寺に行く。

立派な本堂の横に、河津桜だろうか、ピンクの色濃い桜が見頃。枝振りの良い松も2本並ぶ。

どっしりした鐘楼も見栄えがある。

寺の南側、桂川を渡るところには、足湯の建物が見られた。

右岸で一番南側の通りを下流に向かう。大きな温泉旅館や土産物店の横を東へ、ハリスト正教会

を過ぎ、修善寺道路に出る。

川を渡って左岸沿いの県道18号を東へ、狩野川との合流点で修善寺橋を渡る。今回のゴール、

伊豆箱根鉄道駿豆線の終点、修善寺駅に15時前に着いた。

東日本大地震の影響で、電車の本数は少ない。数分後に発車の電車に急ぎ乗り、帰路についた。

【コースタイム】内浦口野・民宿あだち7・40ー内浦重寺・淡島渡船場8・00~03ー伊豆三津シーパ

ラダイス8・37ー(戻り)ー内浦三津・セブンイレブン8・45~48ー住本寺9・20ー展望台10・05~

12ー発端丈山10・30~11・00ー葛城山への分岐11・15ー益山寺(昼食)11・23~45ー後山の三差

路12・17ー斐林寺12・44~50ー修善寺ニュータウン西端13・21ー修善寺梅林遊歩道入口13・32ー

修善寺13・57~14・10ー修善寺駅14・55

(天気 快晴後晴、距離 15㎞、地図(1/2.5万) 韮山、修善寺、歩行地 沼津市、伊豆市、

伊豆の国市、歩数 29,000歩、累積標高差 約1,550m)

にほんブログ村

==発端丈山から修善寺へ==

最終日も好天だが冷え込んだ。朝食前に散歩に出たら、氷が張り畑は霜で白かった。7時40分、

沼津市口野の民宿、あだちをスタートした。

海岸沿いの県道17号を南に向かう。次の集落、内浦重寺(しげでら)に入ると淡島が近づき、北

側の山に隠れていた富士山も、姿を現した。

漁港のそばから、マリンパークになっている淡島へのロープウェイがあったが、現在は廃止され、

島へは船で渡るようだ。

内浦湾に回り込み、最初の集落内浦小海からは、これから上る発端丈山(ほったんじょうざん)が

見え、登山口のある内浦三津(みと)集落へと家並みが続く。

内浦三津は、内浦湾の中心地。郵便局や消防署、駐在所がある。この周辺でただ一つのコンビ

ニ、セブンイレブンで昼食を調達した。

湾の対岸に並ぶ、ヨットハーバーのヨットや、淡島の向こうに見える富士山、駿河湾の北はるか

に南アルプスなどを眺めながら進む。

伊豆三津シーパラダイス横を通過し、県道のトンネル横の旧道を経て、内浦長浜集落へ。

通過した各集落には、津波の際の避難先への表示が多く、東日本大地震クラスの東海地震が

発生したら、このあたりはどうなるのだろうかと、実感させられる。

3本のシダレザクラのある住本寺に寄った後、そばにある「発端丈山ハイキングコース長浜口」

の標識にしたがい、内浦長浜集落からの登山口に向かう。

標識のそばにあった細道を上がったが、行き止まりとなった。でも、戻る途中からの富士山の

眺めは、ほかでは見られないものだった。

ミカン畑の間を上がって行くと、左にとりつく簡易舗装の細道に標識がある。ミカン畑が終わっ

て山道となり、ヒノキの樹林下をひとしきり上って、コンクリート造り展望台に出た。

淡島や駿河湾の向こうに、富士山の雄大な裾野が広がる。その左手には残雪豊富な南アル

プス連峰が望まれ、眼下の三津のヨットハーバーも見下ろせる。

稜線に向かって、再び樹林下をジグザグに上がる。傾斜が強まり石段やロープが付けられ、

ジグザグの間隔が縮まる。稜線に出て、三津中央口からの登山路に合した。

東側眼下に大仁の町並みを見下ろし、間もなく開かれた発端丈山(410m)山頂に着いた。

大イチョウが1本立ち、東にロープウェイのある葛城山(452.3m)が、北に富士山から駿河湾、

南アルプスなどが一望である。

南方には天城の山並みが長く延びている。今回のコースの最高峰なので記念撮影をして、ゆっ

くりと休憩した。

南東に向かって下り、展望のない標高329mの四等三角点を通過し、葛城山への分岐点に出

た。多くのハイカーは、東側の葛城山に向かうようだが、我々は南に向かい、益山寺に下った。

益山寺は、標高300mにある高野山の末寺。空海の創建で本尊・観世音菩薩は、空海の自作

と伝えられているという。

境内や参道には、100体を沪す観音石仏があり、県内でも珍しい石仏群集地のようだ。

観音堂前には、根回り5.46m、樹齢850年で県下最大といわれる大カエデと、目通り5.3m、

樹齢350年を越すという大イチョウが立っている。

少し早めだがここで昼食をして、簡易舗装の参道を南に下る。沿道には道しるべにもなっている

観音石仏が一丁ごとにあり、四国遍路道を思い出す。

谷間の山田から後山へと、小集落を進み、巨大な採石場の横を回って、大仁(おおひと)の家並

みの望める山田川沿いに出た。

右岸に沿って右に回り込む。NPO法人メダカのがっこうの「ありがとう田んぼ」の水田を過ぎて、

堀切集落で山田川を渡る。

南側の斐林寺(斐は人偏付)で小休止後、左手から背後の林間を上がる簡易舗装の車道へ。

地図からは消された旧道で、落ち葉や倒木、落石があちこちにあり、現在は廃道になっている。

太い倒木が道をふさいでいるところもあり、またいで通過し、修善寺ニュータウン西端の車道に出

た。

修善寺YHの標識があり、やまさんやDさんは、何回か研修の講師や受講で訪れているという。

急坂を少し下り、南側の丘陵に広がる修善寺梅林の遊歩道に入る。梅林の面積は約100haで、

樹齢100年を超える老木など、約20種、3,000の紅梅、白梅があるという。

一部咲き残った梅林を少しずつ下り、ヒノキ林を抜けて、修善寺温泉の家並みに入り、その名の

起こりである修善寺に行く。

立派な本堂の横に、河津桜だろうか、ピンクの色濃い桜が見頃。枝振りの良い松も2本並ぶ。

どっしりした鐘楼も見栄えがある。

寺の南側、桂川を渡るところには、足湯の建物が見られた。

右岸で一番南側の通りを下流に向かう。大きな温泉旅館や土産物店の横を東へ、ハリスト正教会

を過ぎ、修善寺道路に出る。

川を渡って左岸沿いの県道18号を東へ、狩野川との合流点で修善寺橋を渡る。今回のゴール、

伊豆箱根鉄道駿豆線の終点、修善寺駅に15時前に着いた。

東日本大地震の影響で、電車の本数は少ない。数分後に発車の電車に急ぎ乗り、帰路についた。

【コースタイム】内浦口野・民宿あだち7・40ー内浦重寺・淡島渡船場8・00~03ー伊豆三津シーパ

ラダイス8・37ー(戻り)ー内浦三津・セブンイレブン8・45~48ー住本寺9・20ー展望台10・05~

12ー発端丈山10・30~11・00ー葛城山への分岐11・15ー益山寺(昼食)11・23~45ー後山の三差

路12・17ー斐林寺12・44~50ー修善寺ニュータウン西端13・21ー修善寺梅林遊歩道入口13・32ー

修善寺13・57~14・10ー修善寺駅14・55

(天気 快晴後晴、距離 15㎞、地図(1/2.5万) 韮山、修善寺、歩行地 沼津市、伊豆市、

伊豆の国市、歩数 29,000歩、累積標高差 約1,550m)

にほんブログ村