あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2020年11月22日(日)

新型コロナウィルスの第3次急拡大が気がかりの昨今だが、前日の強い北風も治まり穏

やかな日和になりそうなので、久しぶりにJR東日本の駅からハイキングに参加した。

駅からハイキングのコース名は「はけ(国分寺崖線)と水をたどる晩秋の小金井ハイキ

ング」である。

JR中央線の武蔵小金井駅に9時58分に着き、駅コンコースで受付を済ませて10時

07分に南口をスタートした。

そばのイトーヨーカドーで昼食を購入して連雀通りに出て、西に向かう。市役所本庁舎

前に、第2次世界大戦の戦争犠牲者の霊を慰め永遠の平和を祈る慰霊碑があった。

都立多摩科学技術高と小金井高の西南側信号を南へ、最初のポイントの「滄浪泉園(そ

うろうせんえん)」へ(入園料 大人100円、60歳以上50円)。

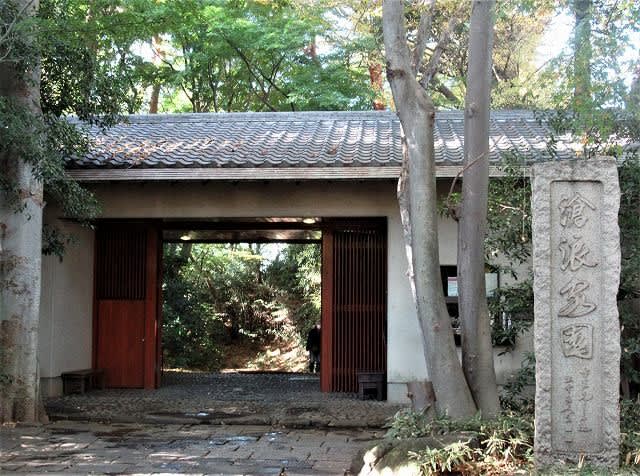

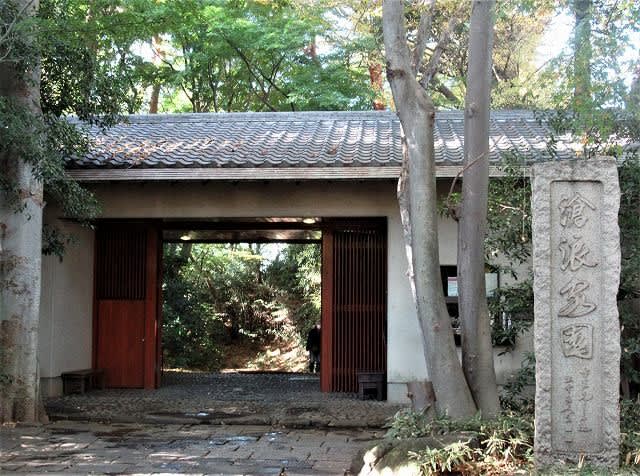

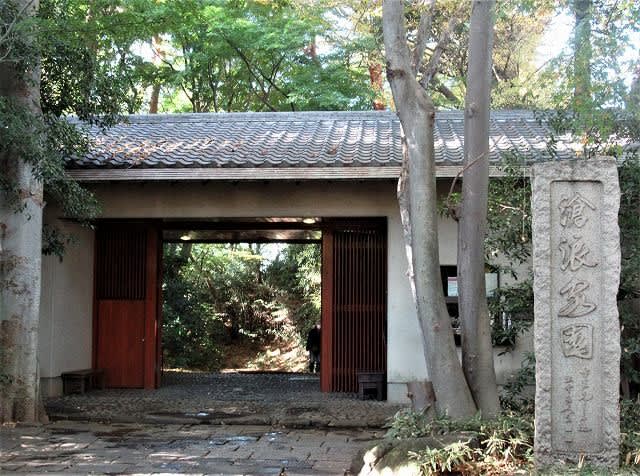

滄浪泉園は、明治・大正期に三井銀行などの役員や外交官、衆議院議員などを歴任した

波多野承五郎氏の別荘の庭園で、友人の犬養毅元首相が名付けたとか。門前の石標文字も

犬養元首相の自筆という。

武蔵野台地から沖積層台地へ移るところに位置し、古代多摩川が南へ移る途中に作った

古い段丘のひとつである国分寺崖線(がいせん)にあり、がけ下からは「ハケ」と呼ぶ豊

かな地下水が湧き出ている。

園内は緑地保全地区になっていて、主にアカマツ、スギ、モミジなどの混成するうっそ

うとした森が池を囲む斜面に広がり、その中を一周する園路があるので回ってみた。

園内のモミジはまだ青く、斜面を下ると池があり、周辺のモミジが色づき始めていた。

池の一隅に、「東京の名湧水57選」に選定された湧水がハケ(崖下のく窪み)から流

れ出して池に入っていた。

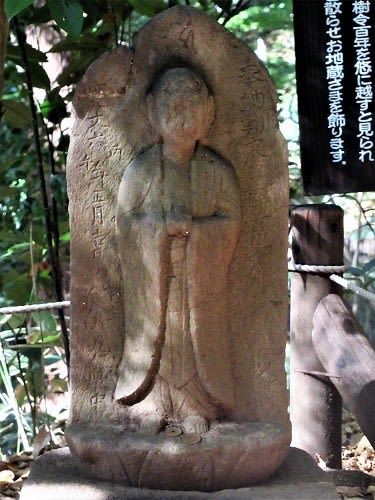

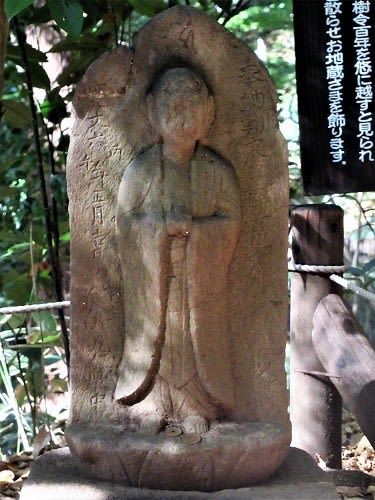

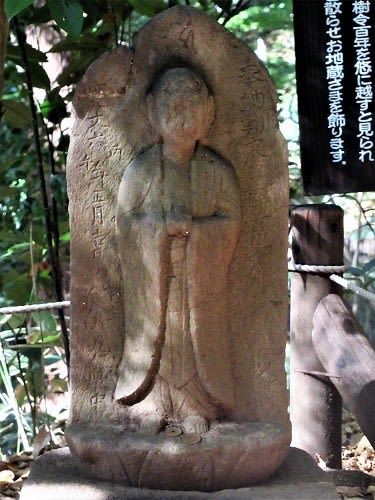

池の西側から南に回り東側に上がろうとする途中に、「おだんご地蔵」と呼ぶ正徳3

(1713)年に念仏供養のために祭られたというお地蔵さんと、寛文6(1666)年

に庚申様として祭られたという「鼻欠け地蔵尊」が立っていた。

さらに上がると水琴窟(すいきんくつ)があり、傍らに小金井市と伊豆七島の三宅島村

との間で盟約された「友好都市記念碑」が岩に埋め込まれていた。

一巡し終えて門に戻ると、小金井市内の地図が貼ってあり、希望者はもらえるようなの

で受付に声をかけていただいた。

1万分の1図で、いくつかのコースも設定されていて、ゴース外の見どころもたくさん

表示されているので、これを利用して歩いてみたい。

門を出たすぐ上で、1本のモミジが色づいていた。

小金井警察署前交差点から南へ、新小金井街道沿いを下る。

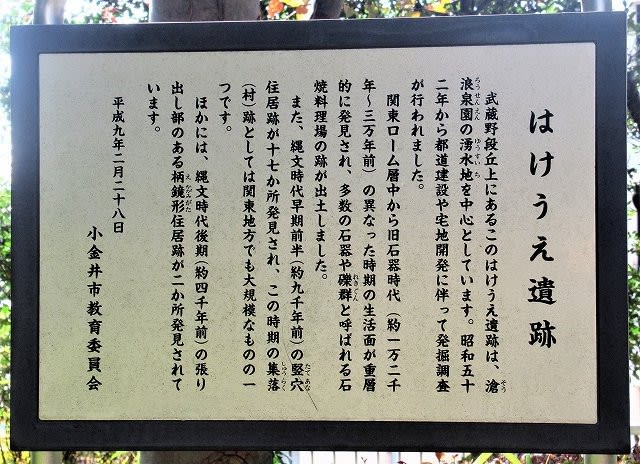

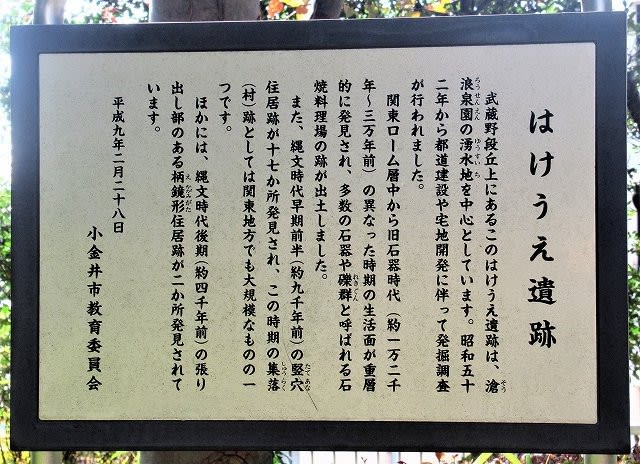

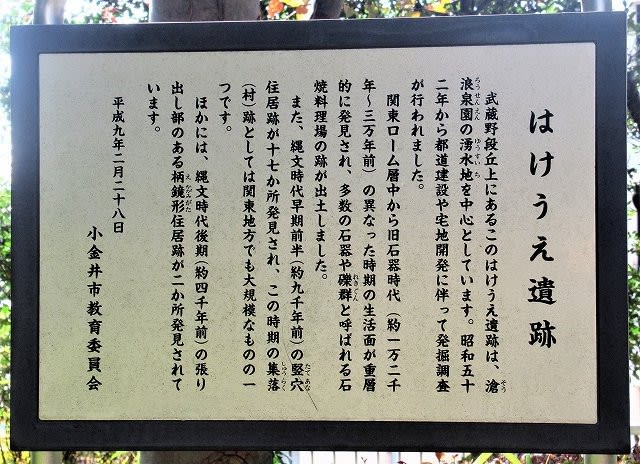

野川を越える貫井大橋のそばに「はけうえ遺跡」の説明パネルがあり、横の階段とその

下の小階段を下って住宅地の細道をさらに西進する。

保育園の北側の斜面に大きなシラカシが立ち、200年以上になることが記されていた。

すぐ先には真明寺↑があり、西に接するのが番目のポイント↓貫井(ぬくい)神社。

天正18(1590)年、水の出る当地に水神様と貫井弁財天を祭って創立された神社。

現在の本殿は昭和60(1985)年の再建という。

拝殿の左手から「東京の名湧水57選」に選定された湧水があり、境内中央部の弁天池

に流れ込んでいた。

弁天池の周囲には何本かのモミジがあり、少し見ごろを過ぎてはいたがまだよい彩り。

境内を一巡してさらに西へ。神社横の皇帝ダリアがたくさんの花を見せ、そばに立つ実

をつけたムクロジが色づく。

少し先で車道に出て南下して、野川の鞍尾根橋を渡って右岸沿いの遊歩道に入る。橋の

西側、幼稚園の大きなイチョウが目についた。

野川は西隣の国分寺市東恋ヶ窪を源とし、国分寺崖線に沿って「はけ」からの湧水を集

めながら東南に流れ、四季折々の自然が息づくうるおいのある川として親しまれている。

野川の両岸には桜並木が続き、春は花見によさそう。少し進んで、流れに接した土の道

に下ってしばらく進む。

新小金井街道の貫井大橋下を過ぎ、次の荒牧橋で上の遊歩道に戻る。

沿道の民家に咲くサザンカや橋から流れを見下ろしたりしながら進むと、前原小の手前

から流れは暗渠(あんきょ)になった。

その先300m前後は、校庭沿いの水の見えない遊歩道を前原小入口交差点まで進む。

車道を北へ少し、野川の新前橋際から再び野川右岸の遊歩道に入る。その先、桜並木は

無くなっていた。

次の天神橋で左岸に回ると、近くの民家の鉢植えの花がたくさん咲き競う。

別のお宅では花が主の盆栽が並び、珍しいマユミの盆栽があった。ちょうどご主人が手

入れをされていたので声をかけ、撮らせてもらう。

聞くと、このように盆栽でマユミの花をたくさん咲かせるのは難しいという。

左岸にシダレザクラの並木が現れ、近くの民家ではナツメの黄葉↓やユズの実、ビワの

花などが見られる。

色づき始めた大きなムクロジの先、「はけの小路」のパネルのところを入り、細い流れ

に沿って進み、市立はけの森美術館前に出た。

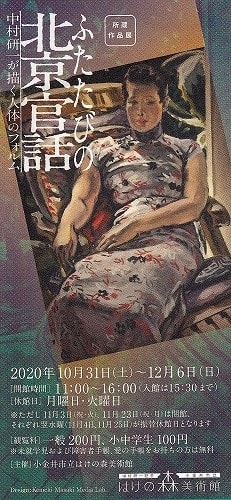

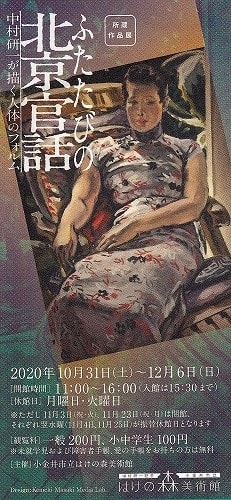

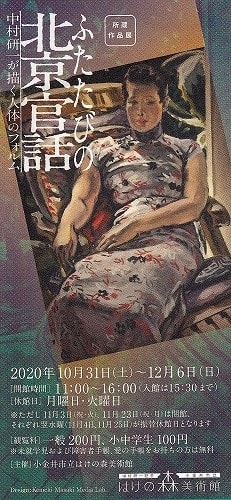

ここは、大正から昭和にかけて近代洋画壇の重鎮として活躍した画家・中村研一の作品

を中心に、絵画や陶磁器など約800点を所蔵する美術館のよう。

中村研一は福岡県出身、帝展や日展などいわゆる官展系を中心に作品を発表しており、

戦災で東京のアトリエを焼失し、1945年にこの地に移り住んで終生この地で制作を続

けたという。

入館して、1階展示室での新収蔵記念「ふたたびの北京官話」と、2階展示室での自画

像や裸婦などいずれも中村研一作品の展示を観賞した(撮影禁止・入館料一般200円)。

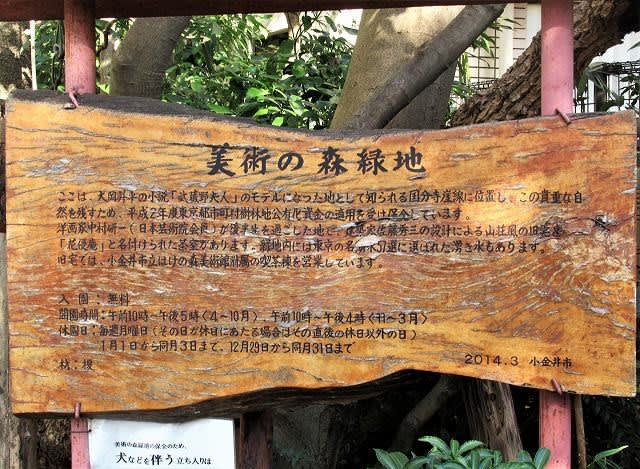

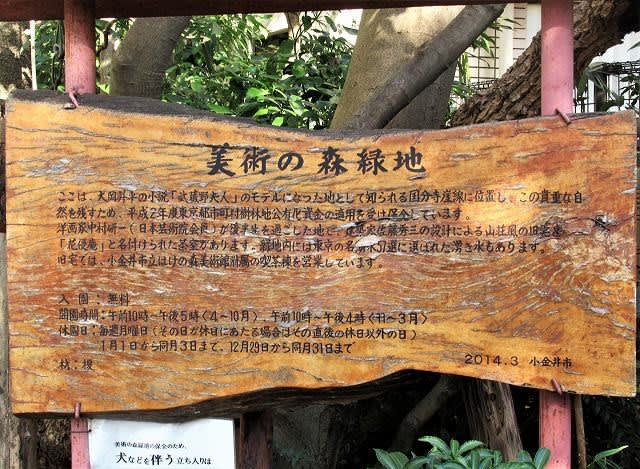

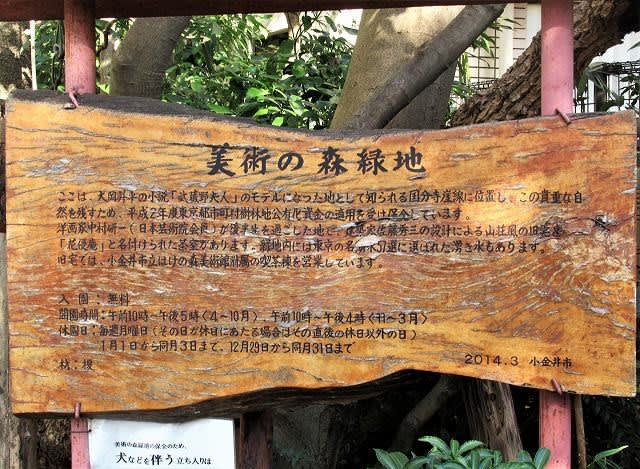

館の背後の斜面は「美術の森緑地」と呼ぶ豊富な樹林に覆われた緑地があり、館のすぐ

後の建物が中村研一の旧宅で、カフェとして利用できる。

この緑地は、大岡昇平の小説「武蔵野夫人」のモデルになった地として知られ、国分寺

崖線に位置している。その緑地の中には「東京の名水57選」に選定された湧水もあり、

その横からもうそう竹林の間を上がって背後の道路際に出た。

そばの信号を渡り、住宅地を北に延びる中山谷通りを進んで東京農工大の西南端に出た。

信号を渡り農工大の南側沿いに東進する。正門付近のイチョウがかなり色づいていた。

東南端まで進んで信号のところで左折して北へ、東側の栗山公園に入る。

児童用の遊具が2か所にあり、中央部の池の周囲は豊富な木々が立ち並び、モミジな

ど色づくものも多い。

一巡してそれらを眺めてから、池の南東側にあったベンチで昼食にした。

公園を出て少し北進して東京農工大の東門前を右折して東へ、すぐ先のT字路から北に

進む。

駅西側高架下の「nonowa」と呼ぶ商店街を抜ける。14時01分にJR中央線の東小

金井駅にゴールした。

14時08分発下り中央線電車で帰途についた。

(天気 快晴、距離 6㎞、地図 駅からハイキング地図(1/2.5万図は吉祥寺))

歩行地 小金井市、歩数 13,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年11月1日(金)

快晴の今日、久しぶりの市外ウオーキングは、JR東日本の駅からハイキングに出かけ

た。スタートはJR南武線の登戸(のぼりと)駅。小田急小田原線とも交差している。

コースのタイトルは「登戸から始まる生田緑地ばら苑と自然・文化満喫コース」である。

9時53分に川崎行き上り電車で着く。改札前にある「登戸行政サービスコーナー」で

受付をして、10時03分に北口から出発する。

こ道橋を左に進んで高架の小田急線の下をくぐる。線路の西側に下りて、線路沿いを北

に少しで多摩川の右岸堤防に上がった。

左手、上流側に小田急線の橋梁が架かり、堤防には「登戸の渡し」の標柱がある。登戸

の渡しは、津久井街道の往来などに利用され、昭和27(1952)年に廃止されたとい

う。

堤防を東へ、すぐ先の堤外に2本の立木があり、先月の台風19号の際の流木かと思わ

れる枯木が絡みついていた。流れもまだ、渇水期よりかなり増水している。

500mほどで、二ヶ領用水(にかりょうようすい)の取水口となる二ヶ領宿河原堰

(しゅくがわらぜき)があり、用水の橋を渡った北側には「二ヶ領せせらぎ館」が公開さ

れていた。

ちなみに二ヶ領用水は、多摩川などを水源として川崎市多摩区から幸区まで全長約32

㎞あり、神奈川県下で最も古い人工用水路とか。

関ヶ原の戦いの3年前に測量が始まり、14年の歳月をかけて完成した。二ヶ領用水の

名は、江戸時代の川崎領と稲毛領にまたがって流れていたことに由来している。

二ヶ領せせらぎ館は、多摩川エコミュージアムプランの運営拠点で、多摩川の情報発信

の拠点でもあり、多摩川の歴史や生き物などを紹介している。

館内には、魚の水槽や源流から河口までの航空写真、多摩川に住む鳥の写真などが展示

されていて、近隣の保育園児などが訪れていた。

館を出て西へ、宿川原一丁目交差点でV字状に折り返して南東へ少し、新船島橋から二

ヶ領用水沿いの道に入る。

両岸には桜並木が続き、流れ際には遊歩道もある。多摩川から引水したばかりの流れは、

10月の度重なる豪雨で濁っていた。

中ほどを過ぎてJR南武線の下をくぐり、700mほどの北村橋で川を離れた。

南に延びる通りに入り、東側に見えた常照寺は写真を撮るだけで通過する。長尾橋で右

折し、別の二ヶ領用水沿いに東西に走る都道9号・府中街道を西に向かう。

大谷戸交差点の先に「川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム」があり、専用バスで来た

人たちが入館しようとしていた。なお、入館には予約が必要だという。

すぐ先が、生田(いくた)緑地「ばら苑」の入口。この秋の開苑は10月17日~11

月10日まで。入園料は無料である。

南側の生田緑地に向かって車道を緩やかに上がる。最後は木の急階段を上がり、ばら園

の北東端から入園した。

春には約533種4700株が、秋には約440種4000株が咲き、開花時期に合わ

せて年2回公開されるよう。

周囲を豊富な木々に囲まれた気持ち良い環境の中、たくさんのバラが咲き競っていた。

花を眺めながら主に東側の苑路を巡り、20分近く過ごして西南側出口からばら苑を抜

けた。

生田緑地の樹林の中を西に進み、少しだけ住宅地を抜けて車道に出た。北に向かって下

り、ビジターセンターのそばから生田緑地枡形山展望台に向かう歩道へ。

豊富な樹林下を少しずつ高度を上げて行くと、枡形門の向こうに広々とした山頂広場が

現れた。

ここは多摩丘陵の緑に囲まれた小高い山で、四角い形なので枡形山と呼ばれ、四方を削

り取られたような斜面は、まるで天然の要害のようだという。

ここには枡形城という鎌倉時代の山城があり、鎌倉防衛の重要な拠点だったよう。この

一帯を支配していた稲毛三郎重成(いなげさぶろうしげなり)の居城で、室町幕府から戦

国時代にかけて、さまざまな武将と関わりある城と伝えられているようだ。

広場の北側には立派な展望台があり、階段かエレベーターで最上部の2階まで上がると、

「富士山や丹沢、秩父から筑波山方面まで一望できる」と記されていた。

だが今日は、快晴ながら気温が上がってガスで遠望は利かず、南方に横浜みなとみらい

の高層ビル群、東に二子玉川駅周辺や都心のビル群、北に多摩川沿いの住宅地などが望ま

れるのみ。

パノラマ写真で見比べてみたら、西側の建物の上に、わずかに上部だけを見せる冠雪し

た富士山だけは確認できた。

展望台を下った広場の中央に、「枡形山山頂 海抜八十四米」の標石があり、川崎市に

このような標高の山があるとはと再認識した。

ビジターセンター入口付近まで戻り、少し西進して「川崎市立日本民家園」の正面入口

へ。

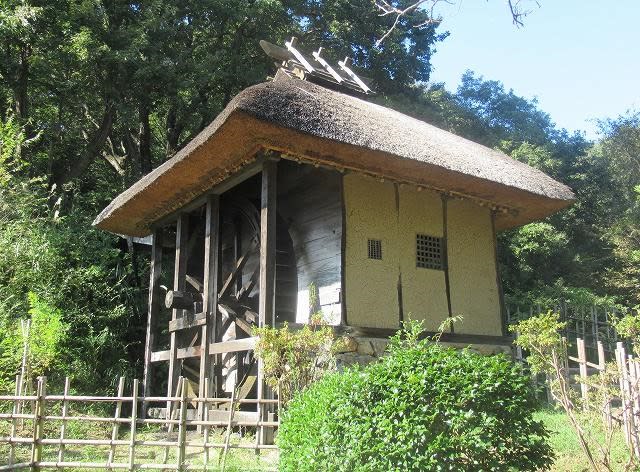

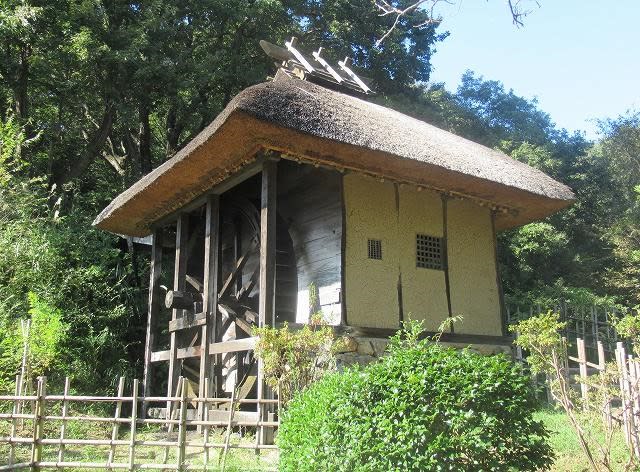

日本民家園は、江戸時代の東日本の古民家を中心に水車小屋、農村歌舞伎舞台など国や

県の重要文化財を含む25の文化財建造物を展示する野外博物館。

民家園の東南端にある正門は、大きな民家の本館建物から入館する(一般500円、

65歳以上300円)。

本館内には展示室があり、常設展示室では古民家の基本的知識のパネルや模型などを、

企画展示室では「おこさまとのくらし -岡上の養蚕信仰-」と呼ぶ展示をしていた。

本館を裏手に抜け、左手に上がると最初にあるのが原家。川崎市中原区に大正2(1913)

年に竣工したといわれるもので、建築に22年を費やしたという豪壮な住宅。

この先の建物を含め、ほとんどの民家は1階は入って観覧できるようになっていた。

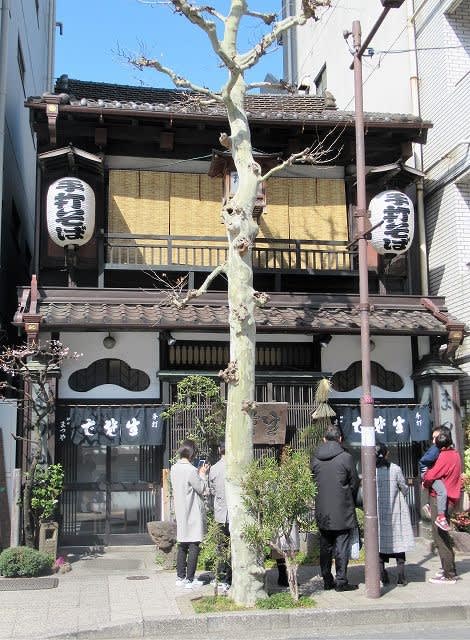

その先の4棟は「宿場の建物」で、奥州街道の馬宿、奈良の商家、名古屋市東区にあっ

た武家屋敷の門、伊那市の薬屋を営んでいた板葺き屋根の家が続いていた。

建物をつなぐ路傍には、五輪塔や道祖神、庚申塔、馬頭観音など江戸時代の石塔も配置

されている。

少しずつ斜面を上がり、次の一角は「信越の村」。ここには、長野市郊外にあった水車

小屋、千曲川沿いの名主の住宅、越中五箇山の合掌造り3棟や、飛騨白川郷の合掌造りが

続いている。

民家園の中ほど、上部を横切る車道の下をトンネルで抜けると「関東の村」。最初の千

葉県九十九里町の網元の家のそばに休憩所があり、13時を過ぎたのでベンチで昼食を済

ませた。

その先は、関東ではないが鹿児島県沖永良部島(おきのえらぶじま)の高倉(たかぐら)

があり、さらに山梨県甲州市の甲州民家、茨城県笠間市の分棟型民家が続く。

右にカーブしてさらに高みに進み、「神奈川の村」へ。

秦野市にあった貞享4(1687)年の墨書が残る民家、かやぶき屋根の棟に草のつい

た地元登戸の民家などが配置され、その中に山形県鶴岡市の独特の妻入りと呼ぶ高窓のあ

る民家が目を引く。

そばの園路の分岐点には、川崎市多摩区の多摩川の渡船場にあった小ぶりの船頭小屋が

立っていた。

東側には東北、馬と暮らした岩手県南部領の曲屋(まがりや)が配置され、近くに奥門

がある。

さらに高みへ、民家園誕生のきっかけになったという川崎市麻生区の農家、養蚕信仰を

今に伝える同じ麻生区の蚕影山祠堂(こかげさんしどう)。県内清川村の山間の住宅があ

る。

最奥の西北端まで進み、三重県志摩市の漁村に残されていた本格的な歌舞伎舞台の前に

出る。

その前には観覧用の椅子席が並び、舞台回りでは3日後の11月4日の「民家園まつり」

に上演のため準備が進められていた。

観客席の背後の木橋を渡ると西門のある伝統工芸館で、館内には藍染め体験のできる設

備がある。

同じ園路を途中まで戻り、14時24分に奥門から出た。

国内には、東京小金井市の「江戸東京たてもの園」や愛知県犬山市の「博物館 明治村」

など古い建物を保存公開する施設は幾つかあるが、人々の暮らしに密着した民家だけの施

設は貴重で、東日本の建物に限られてはいるが、なかなか見応えのある施設だった。

少し下ると木々に囲まれた奥の池があり、さらに進んで中央広場と呼ぶ芝生広場に入る。

西側には上野~青森間特急のブルートレイン車輌だったスハ42型2042号客車が、

東側には北陸本線や山陽本線、山手線などで主に貨物輸送に使われD51型1408号機

が展示されていた。

広場の東側にあった「かわさき宙(そら)と緑の科学館」に入る(入館無料)。

川崎市の自然を「台地」「丘陵」「多摩川」「生田緑地」などのテーマでの展示があり、

プラネタリウムや望遠鏡もあるようだが、1階の生物などの展示を一巡するのみとした。

さらに東北に緩やかに下り、日本民家園正面入口前を通過する。緑地の東口に戻り、

「生田緑地東口ビジターセンター」にも入ったが、民家園など4つの展示施設を紹介する

小コーナーを見て退館した。

生田緑地交差点を北進して府中街道を横断する。次のY字路で小田急線向ヶ丘遊園地駅

への道を左に分ける。

間もなく小田急線の線路沿いに出て、ゴールのJR登戸駅には15時19分に着いた。

名前は知っていたが、生田緑地は変化に富んだ地形の中に豊富な緑が残り、今日訪ねた

施設のほかに「川崎市 岡本太郎美術館」などもあり、ここが川崎市内とは思われぬ自然

環境に恵まれたところ。この一角だけを1日かけてゆっくり巡るのも良いかもしれない。

(天気 快晴、距離 8㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 川崎市多摩区、歩数

18,100)

なお、川崎市立 日本民家園の詳細については、こちらのサイトをご参照下さい。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年5月4日(土)

平成から令和へと年号代わりの10連休後半の今日は、『【JR国分寺駅開業130周

年記念】こくぶんじの恋と歴史と文化をめぐる春の探訪』というJR東日本の駅からハイ

キングに参加した。

ちなみに、国分寺駅は中野、武蔵境、立川各駅とともに1889年4月11日の開業で、

今年同日に開業130年を迎えている。

JR中央線国分寺駅と西武国分寺線・多摩湖線国分寺駅のある北口のビル5階の、

cocobunjiプラザルの総合案内で受付を済ませ、10時33分に北口をスタートする。

本町四丁目商店街を西へ、本町四丁目交差点を北に少しで、最初のポイントの「恋ヶ窪

東遺跡」へ。

野川(のがわ)の源流のひとつ、さんや谷に面した台地上の旧石器・縄文時代の遺跡で、

約4千年前の「柄鏡形(えかがみがた)敷石住居跡」復元模型がある。

もとの通りに戻り西へ、緑が豊富な日立中央研究所の南側、西武国分寺線、JR中央線

沿いに進む。

西武線の架道橋をくぐって住宅街の車道を進み、道標に従い遊歩道を進むと「姿見の池」

に出た。

鎌倉時代、遊女たちが鏡代わりに姿を池に映していたという伝承が名前の由来のよう。

遊女が鎌倉武士・畠山重忠を慕ってこの池に身を投げたという「恋ヶ窪伝説」も残ってい

るという。

池の対岸に大きなアオサギが姿を見せ、池の周辺にキショウブやシャリンバイ、コデマ

リなどが咲き、クワの実もふくらんでいる。周辺の新緑も気持ち良い。

西側の車道に出るところに「恋ヶ窪用水(恋ヶ窪村分水)の由来」のパネルが目に入る。

玉川上水から引水して恋ヶ窪村を潤し、村の収穫量が増加して村人の暮らしが豊かになっ

たことなどが記され、そのイメージを復元したという流れが遊歩道沿いにある。

府中街道に出て、JR中央線西国分寺駅上を陸橋で越えて線路の南側を東へ。

日本芸術高等学園の手前を右折して、南に延びる幅広い歩道、「東山道武蔵路(とうさ

んどうむさしみち)跡」を進む。

東山道武蔵路は、7世紀に律令制の確立に伴い造られた官道の一つで、当初は東山道の

本道の一部として開通し、のち支路となった。

上野国(こうずけのくに)・下野国(しもつけのくに)から武蔵国を南北に通り、武蔵

国国府(府中)に至る幅12mの直線道路跡約300mを歩道として整備保存している。

中ほどに、写真や地図入りの詳細な説明パネルが設置されていた。

南下して武蔵国分寺公園の西側入口を過ぎる。すぐ先の国分寺消防署西元出張所の角を

東に入ると国分寺公園。

忠魂碑や慰霊碑など三つの大きな碑の横に「土師竪穴(はじたてあな)住居跡」の説明

板があり、この周辺で土師器を使用していた時代の竪穴住居4棟が発見されたという。

すぐ西側が「国分寺薬師堂」。薬師堂は、建武2(1335)年に新田義貞の寄進で国

文寺の金堂跡付近に建立されたと伝えられ、現在の建物は宝暦年間(1751~63)に

この地で再建されたよう。

堂内に安置された木造薬師如来坐像は、平安末期か鎌倉初期の製作と考えられ、国の重

要文化財に指定されている。

うっそうとした境内を南に下って仁王門を出る。仁王門も宝暦年間の建立で、金堂跡付

近にあった旧薬師堂のものを再利用したことがうかがえるという。

南側、広い草地に桜などが伸び伸びと枝を広げた一帯が「国史跡 武蔵国分寺跡」である。

奈良時代中期の天平13(741)年、聖武天皇が諸国に命じて建立したもので、規模

は全国64の国分寺の中でも最大級とか。中枢付近は近年の整備を終え、市の歴史公園と

なっている。

その中の金堂跡↑、講堂跡↓、鐘楼跡などに基壇などが復元され、各々の説明パネルと合

わせ、当時の建物の大きさをうがかい知ることができる。

公園から北に進むと国文寺楼門が立っている。この門は、米津出羽守田盛の元菩提寺と

して建立された東久留米市の米津寺の楼門を明治28(1895)年に移築したもの。

国分寺境内の諸建築物とともに、国文寺の変遷を知る上で重要な建物だという。

楼門の北側が現在の真言宗豊山派の武蔵国文寺。最初に参拝した薬師堂もこの境内西側

で、本堂周辺には万葉植物園がある。

昭和25(1950)年から13年かけて当時の住職が採集した万葉集に詠まれた植物

が所狭しと植えられ、現在約160種あるという。

豊富な新緑に包まれた植物園の草木の下に、幾つかの小さな花が目に入る。

門の西側、目の上には、名の知れぬ黄色の花がたくさん咲いていた。

国文寺の前から、東に延びる「お鷹の道遊歩道」に入る。江戸時代の寛延元(1748)

年、国分寺市内の村々は尾張徳川家の御鷹場に指定され、慶応3(1867)年に廃止さ

れるまで村人の生活に多くの影響を与えていたとか。

崖線(がいせん)下の湧水を集めて野川に注ぐ清流沿いの小道は、いつの頃からか「お

鷹の道」と呼ばれ、昭和47(1972)~48年に国分寺市が遊歩道として整備したと

いう。

そのお鷹の道を少しで「武蔵国分寺跡資料館」へ。南側の「史跡の駅おたカフェ」↑で、

館内の「おたかの道湧水園」との共通入園券を購入(100円)し、入口である立派な旧

本多家(ほんだけ)住宅長屋門を入る。

この長屋門は、国分寺村の名主を歴任した本多家の屋敷地南側に、表門と先代名主の隠

居所を兼ねて江戸時代後期に建築したもの。

まずはこの建物に入って1階の建物を眺め、2階に上がって本多家の歴史パネルや資料、

養蚕や衣装などの展示を観覧した。

敷地内東側には、武蔵国分寺七重塔の10分の1の推定復元模型がある。

奥の建物が武蔵国分寺跡資料館で、史跡武蔵国分寺跡の出土資料、市内の文化財、史跡

武蔵国分寺整備事業などの展示があった。

敷地内に咲くツツジやシャクナゲなどの花を見ながら北側の崖線下にある湧水観測ポイ

ントへ。数㍍先の木の根の下が湧水元のようだが、湧水らしいのは見えなかった。

敷地の西側に旧本多家住宅倉が残されていた。明治33(1900)年に新築し、昭和

8(1933)年に改修したもののよう。

お鷹の道を先へ、別の本多家の広い庭先から見たことのない花が咲いていた。行き交っ

た人も初めてで、名も知らないという。

その先、北側の崖線下は都指定名勝の「真姿(ますがた)の池湧水群」で、お鷹の道と

ともに環境省の名水百選に選定されている。

平安時代、絶世の美女・玉造小町が重い病を患い、薬師如来に祈って池の水で身を清め

ると、もとの美しい姿に戻ったという伝説が池の名の由来のよう。

左手に弁天堂を祭る湧水池があり、崖線の下からもきれいな湧水が流れ出ている。流れ

沿いにはカラーの花が咲き出し、その東側には、野菜や柿などの無人販売をする本多園が

ある。

13時を過ぎたので昼食をと考えたら、すぐ南側に「うどん」の看板が出ていた。小さ

な手造り風建物の店だったが入り、冷たいねぎとろうどん(700円)を注文し美味しく

味わった(少し食べてからの写真)。

旧建設省の「手づくり郷土賞」のパネルが埋め込まれた岩の横からお鷹の道をさらに進

む。すぐ先、立派な長屋門を活用した建築研究所前を通過し、間もなくお鷹の道が終わる。

その先は住宅地の中を東北東に進み、源流から間もない野川の不動橋を渡る。橋の北側

に「不動明王」と刻まれた石橋供養塔と庚申塔が並んで祭られていた。

不動橋は以前は石橋で、石橋供養塔は天保3(1832)年の造立のよう。庚申塔は延

享2(1745)年の銘があり、造立者として国分寺講中と11人の名が刻まれているよ

うだ。

その横で車道に出てそばのY字路を左へ、緩やかに左カーブする坂道を上がり分寺駅南

口のビル前に出た。

右折した東側は「都立殿ヶ谷(とのがや)庭園」沿い。少し先に入口があり、「本日入

園料無料」の張り紙が。駅からハイキングのポイントではないが入園することにした。

この庭園は、南満州鉄道副総裁や貴族院議員を務めた江口定條(さだえ)が大正2

(1913)年に別荘を構え、のち三菱合資会社取締役・岩崎彦弥多が買い取り、主屋を

建て替え国分寺崖線下の湧水と園地を結んで回遊式庭園としたとか。

昭和49(1974)年に都が買収して整備後、有料庭園として開園したという。同時

代に造られた武蔵野の別荘庭園中でも風致景観を最もよく残し、芸術上の価値が高いこと

などから、国の名勝に指定されている。

東側に下がる斜面一帯を覆う、豊富な新緑の園内を時計回りに一巡する。

広々とした芝生地、みずみずしいモミジや松、ケヤキなどの新緑、咲き残るフジの花、

伸びてきた竹林のタケノコ、池と流れ落ちる滝、木々の下に咲く草花などを眺め、30分

余りが経過した。

南町二丁目交差点から北へ、JR中央線を殿ヶ谷立体陸橋下で抜けて緩やかに上がる。

国分寺本町一丁目交差点を過ぎ、早稲田実業高校の正門近くの広場に、「日本の宇宙開発

発祥の地」碑があった。

1955年4月、東大生産技術研究所の糸川英夫教授を中心とした若い研究者により、

日本初のペンシルロケットの水平発射実験がこの地で行われ、その50周年を記念して設

置した記念碑のよう。

記念碑の地下には、2005年に子どもたちが夢見た「50年後の宇宙ロケット」のデ

ザインや、「50年後の人々へのメッセージ」がタイムカプセルに収めて埋められている

という。

その先さらに正門に近いところには、王貞治氏の「ホームラン756号世界新記録達成

第1号国民栄誉賞受賞記念」碑があり、王さんのサイン「力」が刻まれた黒いボールが碑

の上に乗っていた。

上空に黒雲が広がり、殿ヶ谷庭園辺りから時折雷鳴が聞こえ、いつ降り出すか不安に駆

られる。

第七小と第二中の北側を進み、本多公民館図書館西交差点で広い通りへ。駅への道と勘

違いして少し前後を行き来して時間を費やす。

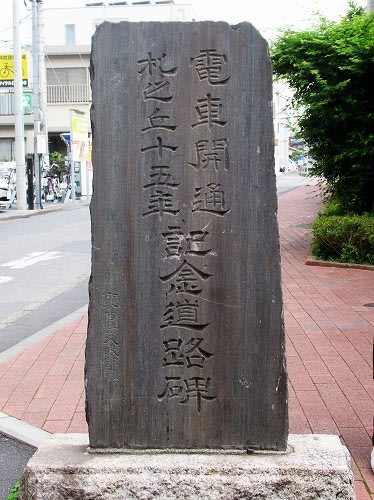

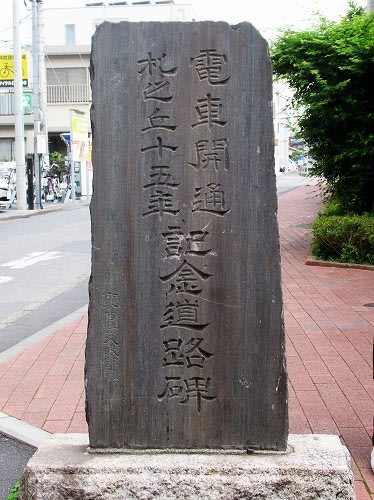

すぐ先の細道を南下して最初の四つ角に「電車開通 札之丘十五年 記念道路碑」と刻ま

れた大正11(1922)年11月建立の石碑が建っていた。

次の十字路でひとつ東を平行する車道に回り、15時08にJR中央線国分寺駅にゴー

ルした。

手前の西武国分寺線に乗り、駅を出た頃から雷雨となり、自宅の最寄り駅に下りたらヒ

ョウが降り、駅で20分ほど雨宿りする。

(天気 晴後曇 距離 7㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 国分寺市、歩数

15,800)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年3月2日(土)

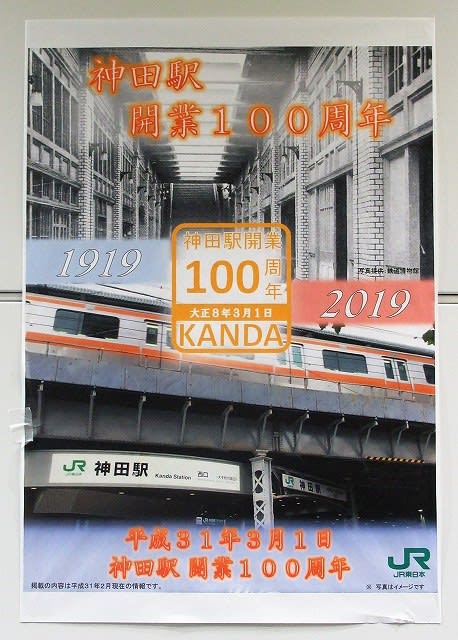

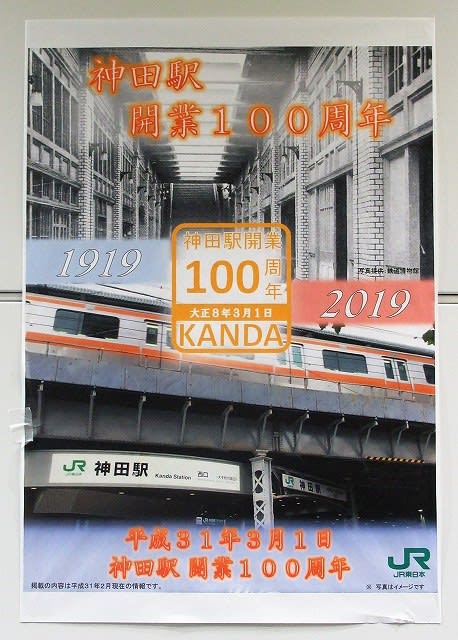

JR神田駅は1919(大正8)年に開業、昨日3月1日(金)で100周年を迎えた。

これにちなんで特別企画として開催された「早春の東京・神田の街で地域の歴史と文化

にふれる」というJR東日本の「駅からハイキング&ウオーキングイベント」に参加した。

10時29分に神田駅に着いた。南口のみどりの窓口横で受付を済ませ、9時42分に

スタートする。

「祝開業100周年」の旗の並ぶ東側の線路沿いを進み、北口を斜めに走る国道17号

・中央通りをまたぐ神田大通橋架道橋をくぐる。

上には山手線や京浜東北線、中央線などが走っている。

左にカーブする中央線を支える、レンガ造りの黒門町橋高架橋に沿って進み、次の通り

をまたぐレンガ造りの黒門橋架道橋下を東に抜ける。

この橋は中央線が開通した1919年に造られたものという。

山手線の東側線路沿いを北へ、靖国通りを横断して神田川の右岸を背にした柳森(やな

ぎもり)神社に入る。

太田道灌が江戸城の鬼門除けに柳を植え、京都・伏見稲荷を勧請(かんじょう)したと

のこと。

拝殿の右手前にある福寿社には、5代将軍綱吉の生母・桂昌院が信仰していた福寿神

(タヌキ)が祭られていて、勝負運や出世運に御利益があるとも言われているよう。

狭い境内だが、ほかに千代田区指定有形民俗文化財の富士講関係石碑群や力石群などが

あった。

線路際に戻って神田川を渡り、JR秋葉原駅の西側を走る中央通りを北へ、秋葉原電気

街を少し進んで左折して神田明神通りに入る。

緩やかな上り道となり南側に湯島聖堂の土塀を見て、北側に祭られた神田明神の山門を

くぐる。

神田明神は天平2(730)年創建と伝わる古社で、東京を代表する「神田祭」でも知

られている。平将門(たいらのまさかど)の乱後、大手町の将門塚周辺で天変地異が頻発

したため将門公の御霊を奉祀したもので、関ヶ原の戦いの前には徳川家康が戦勝祈願を行

ったという。

拝殿に参拝後、境内の石獅子↓、力石などを見る。

石獅子の周辺のシダレ紅梅や白梅が見頃。

境内西側に昨年12月15日開業したという文化交流館にも入り、1階の土産物の店舗

などを少しだけのぞいてみた。

11時35分に出て、すぐ先の湯島聖堂前交差点を左折し、湯島聖堂に西門から入り、

孔子廟とも呼ぶ大成殿(たいせいでん)に参拝する。

大成殿を囲む回廊では、筑波大の彫塑展を開催していた。

神田川をまたぐ聖橋(ひじりばし)から、東京メトロ丸ノ内線やJR御茶ノ水駅を見下

ろしながら進む。

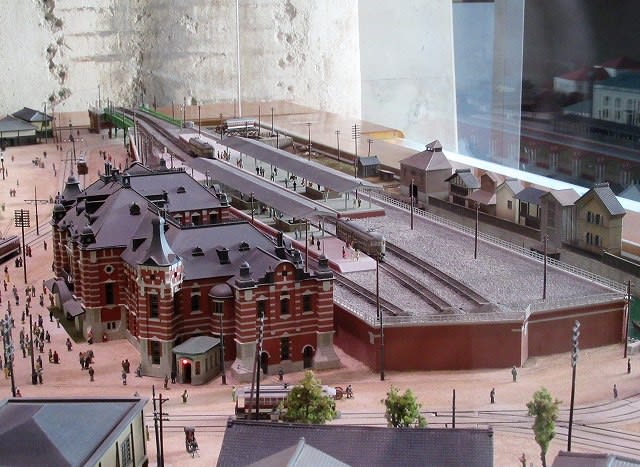

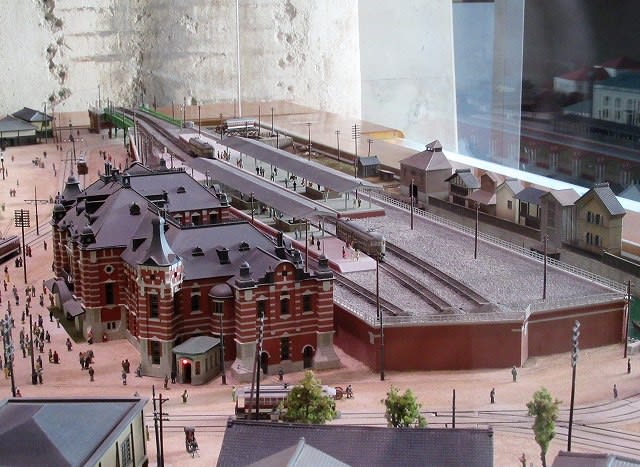

渡り終えて御茶ノ水駅の東側から線路沿いを下り、「マーチエキュート神田万世橋(ま

んせいばし)」に入る。

ここは、中央線神田~御茶ノ水駅間にあった旧万世橋駅の赤レンガ造りの遺構を利用し

た商業施設。

エレベーターで2階に上がると、かつてのプラットホームを活用した展望デッキから、

走行する中央線の電車が間近に眺められる。

1階にはショップやレストラン、カフェなどが並ぶ。

真ん中のスペースには中央線の電車のミニチュアや、万世橋駅の大正初期のジオラマも

造られていた。

神田川側のデッキに出て、川の流れや周辺のビル群なども展望できる。

ちなみに、万世橋駅は明治45(1912)年4月1日に中央本線の始発駅として開業。

その後、近くに神田駅や秋葉原駅の開業などにより昭和18(1943)年11月1日に

営業休止となる。

開業中に鉄道博物館が併設され、のち交通博物館になったが、平成18(2006)年

5月14日で閉館した。私も、交通博物館時代には単独あるいは弟や子供と数度訪れてお

り、懐かしい場所である。

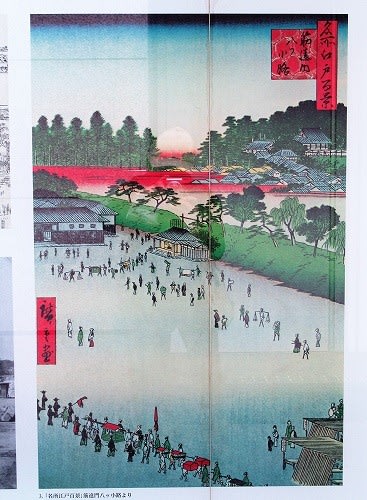

前の広場には、この場所に江戸時代にあった筋違門(すじちがいもん)や、旧万世橋駅、

交通博物館の説明と、浮世絵や当時の写真を掲載したパネルがあった。

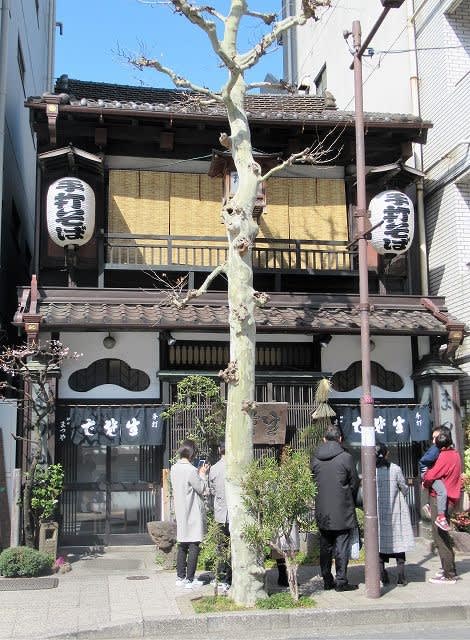

南西へ延びる細道を進んで、人気の手打ちそば店「まつや」の前を過ぎる。正午を過ぎ

ているので並んで待つ人も。

淡路町交差点で左折して外堀通りを南へ、司町(つかさちょう)2交差点の手前に「斎

藤月岑(げっしん)居宅跡碑」があった。

斎藤月岑は文化元(1804)年にこの地に生まれた。斉藤家は近隣六ヶ町の名主だっ

たよう。

月岑は祖父や父が手がけた「江戸名所図会」を完成させたほか、「東都歳事記」「武江

年表」など、江戸の町人文化を研究する上で欠かせぬ多くの著作を残した文化人だという。

碑は、江戸城外堀の石垣の一部らしい。

司町2交差点を左折して細い通りを西へ、本郷通りを横断して次の信号の交差点まで

600mほど進む。ここで右折して超高層の神保町三井ビル沿いを北へ、駿河台下交差点

で再度左折して歩行者天国の「神田すずらん通り」から「さくら通り」を西へ抜ける。

すずらん通り↑には飲食店が多いが、私の昼食時間には少し早めなので寄らずに進み、

結局その後はゴールまで飲食店の少ないエリアを通過することになる。

さくら通りの西端の交差点際に、変わった和風建物の「今荘」という店が目についた。

その先で上を首都高速が走る内堀沿いに出て、俎橋(まないたばし)を渡る。

靖国通りを緩やかに上って「昭和館」の前を通過して、田安門(たやすもん)から北の

丸公園に入った。

田安門は寛永13(1636)年の建立と考えられ、一部は昭和年代に復旧整備しては

いるが、江戸城の総構(そうがまえ)完成当時に遡る現存唯一の建物のようで、国の重要

文化財に指定されている。

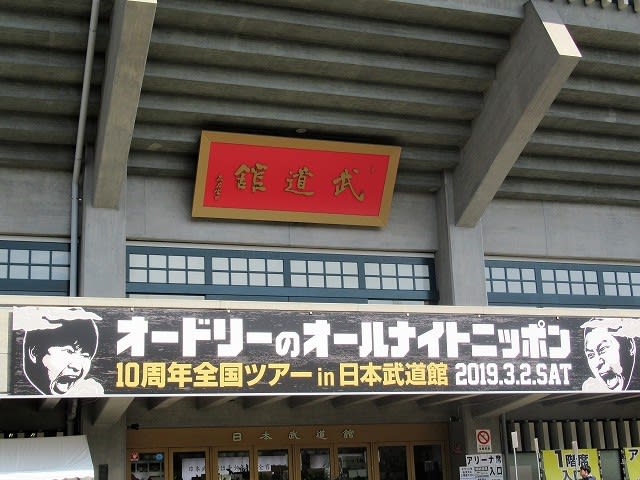

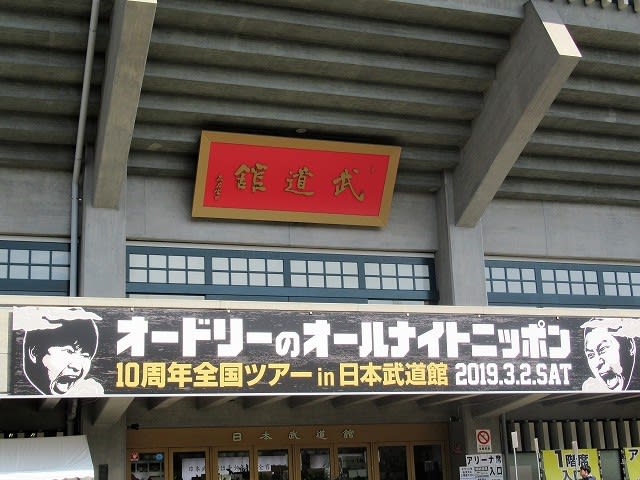

今夜は催しが開催されるようで、その関係者などの多い武道館前を過ぎる。

豊富な緑陰の間を進むと、左手に満開の桜が見えたので回ってみた。

カワヅザクラ(河津桜)のようだが標識はない。

近くに吉田茂の立像もあった。

科学技術館前を通過して、コースより東側を回っていると気づくがそのまま進み、都心

環状線を跨道橋で越えて、皇居東御苑の北桔橋(きたはねばし)際へ。

右手の交番近くに大きなマンサクが花をいっぱい見せていた。

東側に平川濠や毎日新聞社のパレスサイドビルを↑、西側眼下に乾濠(いぬいぼり)を

見ながら北桔橋を渡る。入口で簡単な手荷物検査を受けて北桔橋門から皇居東御苑に入る。

北桔橋門は、江戸城天守台から外部に直接通じる門。北桔橋は、かつては名前の通り

跳ね上がる仕掛けになっていて、有事には交通を遮断できるようになっていたようだ。

天守台はすぐ南側にあり、江戸城では慶長度(1607年)、元和度(1623年)、

寛永度(1638)の3度、天守が立てられた。明暦の大火(1657年)で焼失後に再

建を目指すも幕府内で不要との結論が下り、以後は天守が立てられないままになったとか。

天守台に上がり、北↑から東↓、さらに南から西へと周囲を一望する。

南側眼下に広々とした本丸跡を見下ろしながら天守台を下る。

東側の独特の建物は桃華楽堂と呼び、昭和天皇の皇后・香淳皇后の還暦を祝って昭和

41(1966)年に建設された音楽堂のよう。

南西側の「桜の島」と呼ばれる一角にカワヅザクラが花を見せ、多くの観光客がカメラ

やスマホを向けている。

その先はコヒガンザクラだろうかかなり開花し、八重の花や下向きに咲くヒカンザクラ

なども見られ、思いがけずの花見も楽しめた。

本丸跡の南東端で少し折り返し、中雀門跡の石垣の間を抜ける。

すぐ下にはシナマンサクの古木が枝いっぱいに花を開いている。

近くのボケが咲き出し、サンシュユ↓も小さな花をたくさん見せていた。

長い平屋の百人番所と同心番所の間を東に抜ける。

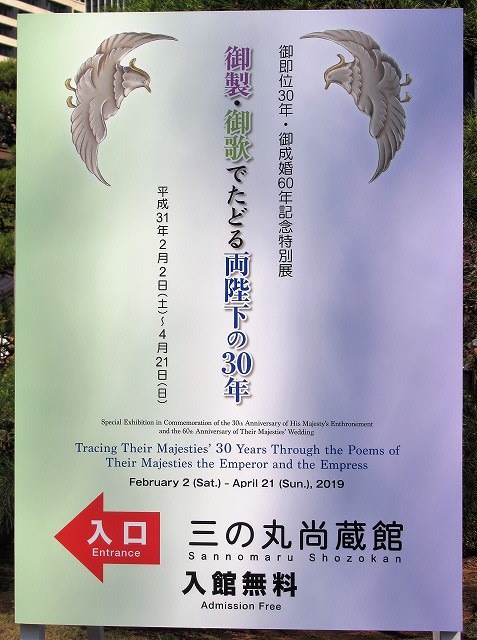

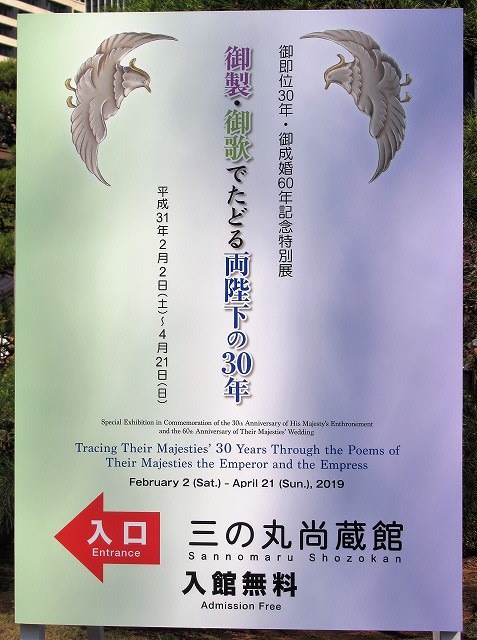

すぐ先の「三の丸尚蔵館(さんのまるしょうぞうかん)」では、ご即位30年・ご成婚

60年記念特別展「御製・御歌でたどる両陛下の30年」を開催していた(入館無料・撮

影禁止)。

東御苑には何度か来ているが、この館には入ったことはない。初めて入館し、両陛下が

平成年代各年の歌会始に詠まれた御製(ぎょせい)(天皇陛下)と御歌(みうた)(皇后

陛下)、それにちなむ写真などを観る。

さらに皇后陛下の養蚕の写真と養蚕により修復された文化財、両陛下のご著書や両陛下

が相互にお取り交わしになった記念品などを観覧した。なお、この特別展は4月21日

(日)まで開催されている。

東側の大手門を出て、皇居東御苑を後にする。ちなみに大手門は江戸城の正門で、諸大

名はここから登城していたとのこと。

この門は、慶長11(1606)年に藤堂高虎の設計といわれ、左右の石垣は伊達政宗

が築造したという。

門前に置かれた鯱(しゃちちほこ)の頭部には、「明暦三丁酉」(1657)と刻まれ

ていて、明暦3年の大火後の江戸城再建時に製作されたと考えられているようだ。

右に桔梗堀、左に大手堀の間を進んで大手門交差点を渡る。

内堀通りを北側の次の交差点で右折して、再開発工事中の現場に囲まれた平将門の首塚

のある、東京都史跡「将門塚」に入る。

平安時代中期、天慶の乱で敗れた平将門の首級は京都に送られたが、3日後の光を放っ

て東方に飛び去り、この地に落ちたという。

平将門は承平、天慶年間に活躍し、関東地方の政治改革を行い、民衆から篤い信望を受

けている。この地は神田明神創建の地でもあり、毎年9月彼岸には「将門塚例祭」が執り

行われるという。

ここは江戸時代の寛文年間(1661~73)には酒井雅楽頭(うたのかみ)の上屋敷

の中庭で、歌舞伎「先代萩」で知られる伊達騒動の終末、伊達安芸・原田甲斐の殺害され

たところでもあるよう。

さらに東へ、読売新聞社や産経新聞社前↑を過ぎる。JR中央線の高架橋手前を左折し

て線路沿いを北に少し進み、首都高速の下、日本橋川の上を新しい「竜閑(りゅうかん)

さくら橋」で超える。

再開発事業で整備された歩行者専用の橋で、新幹線と山手線、中央線などの並走する姿

が楽しめる。

竜閑橋交差点を右折して北東へ、ゴールのJR神田駅南口に14時45分に到着した。

何度か訪れた場所もあったが、新しい場所、知らなかったことなどもあり、江戸の歴史

の一端も振り返ることができ、花見も楽しめ、盛りだくさんのウオーキングだった。

(天気 晴、距離 約8.5㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 千代田区、文京

区(わずか)、歩数 18,500)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年6月26日(火)

宿泊した弘前駅前のビジネスホテルを7時過ぎに出て、JR弘前駅7時26分発奥羽本

線下り電車に乗る。

新青森駅から東北新幹線上りはやぶさ12号で二戸(にのへ)駅へ。

さらにIGRいわて銀河鉄道の上り電車に乗り換え、次の一戸(いちのへ)駅に9時

44分に着いた。

駅の出札口で駅からハイキング「一戸町並みアートを巡る」の受付を済ませ、9時52

分にスタートする。

ちなみに、一戸町は岩手県内陸北部に位置し、北上山地と奥羽山脈に囲まれた丘陵地。

総面積三百㎢中のうち山林・原野が61%とか。一級河川馬淵川が町のほぼ中央部を北に

向かって貫流し、市街地はその河岸段丘上に発達しているという。

一戸の由来は諸説あるようだが、平安末期から名馬の産地として知られ、その牧場を一

から九の戸に分けたことからといわれているようだ。

線路に沿って東側を南北に走る県道二戸一戸線の、すぐ東を平行する旧道に入って南へ。

家並みの間から学校の尖塔やその近くのドーム屋根などが望まれる。

細い十字路際にあった「フードショップまつだ」には、交通安全の大きなカエルが立っ

ていた。

近くの民家の庭には、どこも花が咲き競っている。

旧道は県道に合してすぐ先で馬淵川が近づく。

県道とのT字路にかかる碧(みどり)橋には、田村史郎氏作のブロンズ像「春夏秋冬の

像」が橋桁の四隅に立っていた。

一戸町は美術の町なのだろうか、近くの掲示板には近く開催される「一戸美術展」のポ

スターがある。

信号のある交差点で県道を離れて東へ。すぐ先、一戸南小のコンクリート造りの建物は

安藤忠雄氏の設計とか。

離れて見る場所がないので全体像は分かりにくい。

道路を挟んで北側の狭い境内には関屋大日堂が祭られていた。鎌倉後期から南北朝時代

のものと考えられる板碑が2体あるというが、どれなのか確認できなかった。

学校の東で馬淵川の岩根橋を渡ると緩やかな上り道となり、Y字路で帰路となる道と合

する。少し先に、古くから地元の人に親しまれていたと思われる理容店がある。

周辺の庭先にアジサイやバラなどがきれいに咲き競う。

道路下の民家はもう冬の準備だろうか、まきがたくさん積み重ねられていた。

国道4号線の下を四角いトンネルで抜けて、さらに緩やかな上りが続く。左手急階段上

に見える稲荷神社を過ぎると住宅が減り、ウグイスがしきりにさえずる。

墓地と町営火葬場の間を進み、御所野縄文公園の入口に10時45分頃着いた。

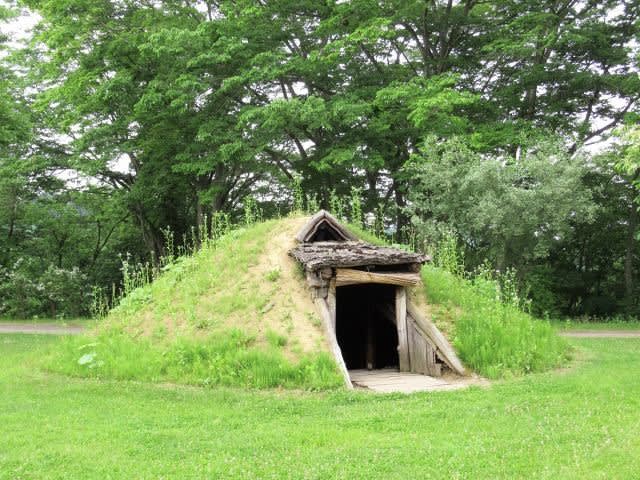

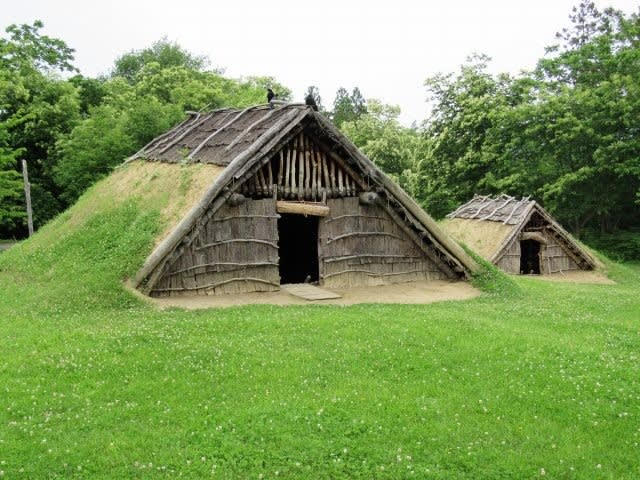

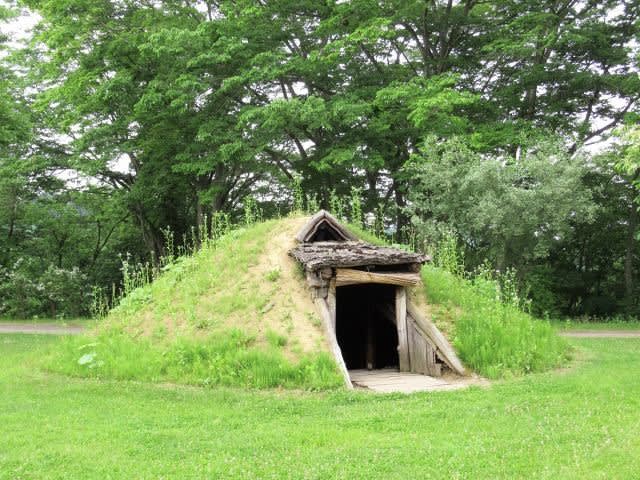

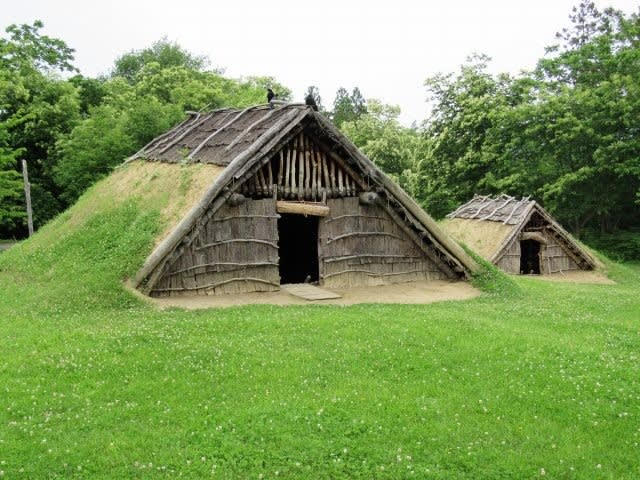

御所野縄文公園は、縄文時代中期後半(4000~4500年前)の大規模な集落跡で

ある御所野遺跡につくられたもの。

御所野遺跡は、7万5千㎡に及ぶほぼ全面にわたり800棟以上の竪穴住居が見つかり、

平成5(1993)年に国指定史跡になったという。

御所野遺跡や青森県の三内丸山(さんないまるやま)遺跡など、岩手、青森、秋田3県

と北海道の「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」は、世界文化遺産の暫定リストに

登載されている。

2003年にグッドデザイン賞を受賞した木造の長い釣り橋「きききのつりはし」を進

むと、御所野縄文博物館の入口に着く。

今日一番の見どころを思われるので観覧することにした(300円)。

1階の展示室1「焼けた住居の発見」では、ガラス張りの床下に4000年前の焼失住

居跡を展示し、さらに国内外の復元した竪穴住居や遺跡から出土した土器などを展示して

いる。

展示室2「御所野縄文ワールド」では、季節ごとの縄文人の生活の紹介と、出土した土

器や石器など生活道具、まつりの道具などが展示されていた。

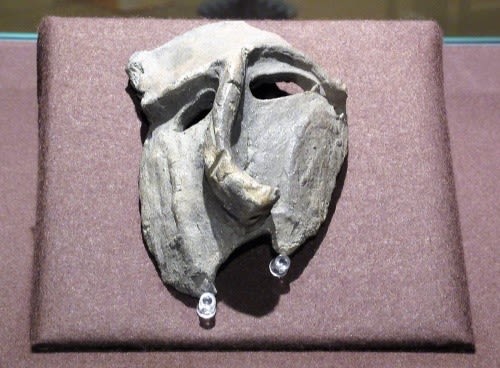

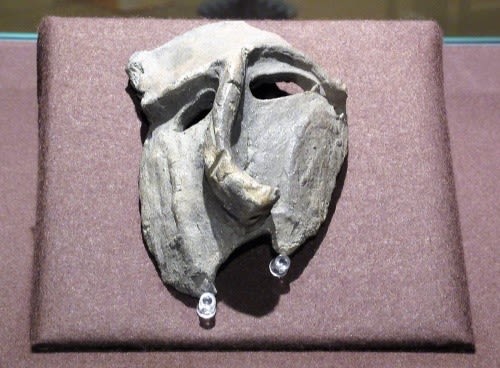

2階の展示室3「火とまつり」は、町内の蒔前(まくまえ)遺跡と山井遺跡から出土し

た、縄文晩期の精巧な亀ヶ式土器などが並ぶ。

蒔前遺跡から出土した鼻曲り土面(国重要文化財)

その横の展望室からは、遺跡公園内に広がる遺跡などが展望できる。

30分ほど観覧して博物館を出て、西側一帯に広がる公園内を一巡することにする。

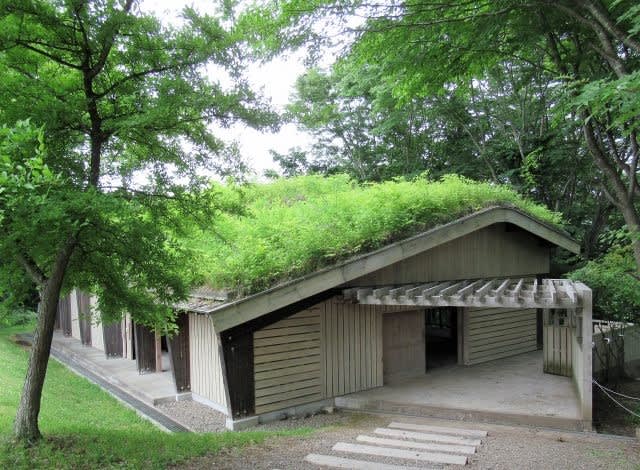

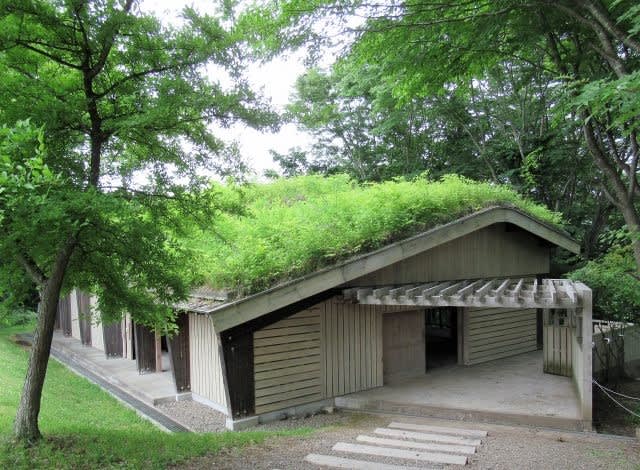

博物館に近い「東むら」のエリアには、いくつかの竪穴住居と掘立柱建物が復元され、

各々の内部も見られる。

南側には「縄文体験施設」と呼ぶ大きな竪穴式の建造物もある。

広い芝生地を中央部に進むと「中央むら」で、復元住居も一番多く、掘立柱建物も幾つ

か並んでいる。

復元住居の周囲には大きな栗の木が何本もあり、豊富な花を見せる。

南側の周遊路沿のヤマボウシも白い花がいっぱいで、遠くからも目についた。

西端近くの「西むら」には、平成11(1999)年の縦穴建物の火災実験跡↑がその

まま保存されていた。ここにも数棟の復元建物が並んでいる。

正午近くなったので、西むらにあった木のベンチに腰を下ろし、間近にウグイスの声を

聞きながら12時まで昼食をした。

公園の北側の周遊路を博物館前まで進んで「きききのつりはし」を入口に抜けて、12

時10分に御所野遺跡公園を後にした。

往路は下り道、国道4号のトンネルの先まで戻ってY字路を右に上がり、沢田集落を北

へ進む。

T字路で広い町道に出てすぐに左折してさらに北へ、町内で比較的開けたエリアのよう

で、薬王堂と呼ぶ薬局や県立一戸病院↓など大きな建物が続く。

一戸病院の北側の花の丘公園には、舟越保武氏作の「春」と「濤」と呼ぶ若い男女のブ

ロンズ像が立っていた。

すぐ先、十字路の北西側には図書館と一戸町コミュニティセンターの入るドーム屋根の

独特なデザインの建物が目につく。建物は木造のよう。

広い道路を北東に向かうと一戸小が近づく。スタート直後見えたのが、この小学校の尖

塔とコミュニティセンターだと分かる。

時計を見て次の下り電車に間に合いそうなので、少し近道をすることにした。一戸小の

手前の細道を下り、馬淵川の西方寺橋を渡り、一戸駅に12時50分に着いた。

13時発IGR岩手銀河鉄道下り電車で次の二戸駅まで戻る。二戸から東北新幹線上り

はやぶさ20号で盛岡駅まで行き、次のはやぶさ22号に乗り換える。大宮駅に16時6

分に着き、自宅には17時30分に帰宅した。

(天気 曇、距離 6㎞、地図 駅からハイキング地図(2万5千分の1 一戸)、

歩行地 岩手県一戸町、歩数 13,000)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年6月25日(月)

JR盛岡駅7時59分発東北新幹線下り、はやぶさ95号に乗る。

新青森で奥羽本線、弘前で五能線直通列車↑に乗り継ぎ、五能線の板柳(いたやなぎ)駅

に10時51分に着いた。

今日は、JR東日本「駅からハイキング」の「りんごの里板柳・岩木山眺望コース」を

歩く予定である。駅員に受付場所の「板柳町ふるさとセンター」を聞くと、駅前の交差点

を左折して15分くらいとのこと。駅からハイキングで、そんなに離れた受付場所は初め

てだが、地図など駅には用意してない。

幸い、自分で用意した2万5千分の1「板柳」にふるさとセンターの表示がある。それ

を頼りに、10時55分に駅を出た。

駅前の交差点を左折して南へ、ニセアカシアの街路樹の続く通りには歩道があり、交通

量も少ない。少し進むとりんご畑が現れ、小さい実が赤く色づいていた。

沿道に板柳りんご商業協同組合や民間の有津川りんごセンターなど大きな建物が現れ、

りんごの里であることが実感される。

700mほどで変則十字路を左に入ると、広いエリアに幾つもの建物が目につく「板柳

町ふるさとセンター」である。

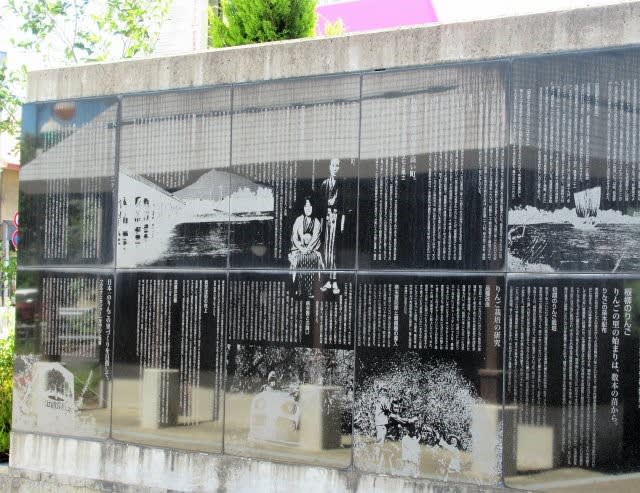

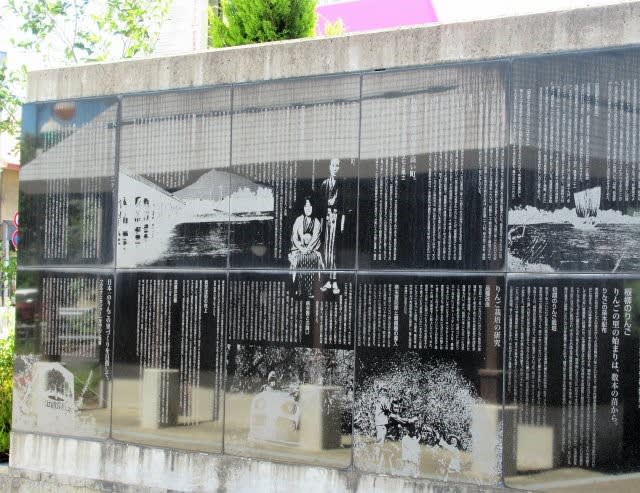

ちなみに、板柳町は津軽平野のほぼ中央に位置するりんごの里。西に津軽富士・岩木山

を望み、岩木川水系の沖積土壌で形成された豊穣な土地を利用した米とりんごの町のよう。

町の約3割がりんご園で、生産量3万2千トンを誇る国内有数のりんご生産地。全国初

のりんご専門市場「津軽りんご市場」があり、りんご産業をより活性化させているという。

ふるさとセンターは、①りんごによる地場産業起こし、②体験農業の推進、③新しい

農業技術の提供の三つを目的に、町の経済活性化拠点として昭和61〈1986〉年に建

設されたようだ。

高い塔の目立つ本館の前にある観賞池の横から南側に進むと、りんご園の向こうに日本

百名山で青森県最高峰の岩木山(1,625m)が望まれる。

中央部にある総合案内所が、駅からハイキングの受付場所。

受付を済ませて地図をもらうが、曲がり角などの目印は無く、方位や距離もかなりラフ

なもの。初めて来た人には何となく心許ない地図だ。

案内所に近い青柳館には大浴場があるらしい。

南東側の「Ringo Work」と書かれた建物はレストランのある工芸館で、売店と喫茶室

もある。建物の前に止まっていた、りんごカラーの板柳町のバス。

駅からハイキング参加者には、売店でりんごジュースのサービスがある。ジュースをい

ただき、11時38分に出発した。

芝生広場で休むのは保育園児だろうか、近くに「ニュートンのりんごの木」があった。

17世紀、ニュートンが万有引力を発見した英国のニュートン生家の木の、接ぎ木の孫の

木のよう。

ふるさとセンターを南端から出て国道339号を横断し、北に流れる岩木川の右岸堤防

に出る。広々としたりんご畑の向こうに岩木山が一望である。

堤防上は向かい風がかなりあり、半袖では涼しいくらい。少し進むと岩木川の堤外(堤

防に挟まれて水が流れている側)にもりんご園が続いている。

駅前から伸びる通りの幡龍橋の近くまで進むと、堤外の一帯は岩木川河川公園で、スポ

ーツイベント広場↓やピクニック広場、駐車場などがある。

ソメイヨシノやクロマツの多いピクニック広場に11時58分に下り、岩木山を眺めな

がらベンチで昼食にした。

12時20分に出発し、堤防上からその先の花の広場にある日時計を見下ろす。橋を横

切りさらに堤防上を進む。

河口の十三湖から42.1㎞の標識の立つ辺りで流れは左に離れ、その先堤防の両側は

りんご畑が続く。西北に望む岩木山の山容も少しずつ変わってきた。

受付でもらった地図では、板柳警察署近くで堤防から離れるようになっているが。それ

らしい建物は見えず地図がかなりあいまいで目印など何も記されてない。

41.8㎞点の先で堤防を下りて折り返す土道があったので、この道を行くことにする。

その道沿いのりんごの古木は、かなり実が大きくなっていた。

国道に出て少し戻ると大蔵町バス停があるが、そのT字路には警察署はない。反転して

進むと、次の交差点際に板柳警察署があった。

T字路から町道を東に少し、小さい流れ沿いに2.1㎞伸びる「中央アップルモール」

と呼ぶ板柳町歴史の散歩道の北端の表示があったので入る。

赤レンガ色に舗装された散歩みちには、「りんごの歌謡曲」、「りんごの品種紹介」、

「りんごの家庭料理」などの紹介パネルが立ち、ところどころにりんごを形取った水飲み

場もある。

東屋(あずまや)のある船岡公園を過ぎ、左に90度カーブして東に向かい、日本庭園

風のところで再び右にカーブして南に進む。

右手に見えた大善寺と長延寺には寄らずに過ぎ、駅から伸びる県道の北側にある町役場

横まで行く。

カエデだろうか、やわらかな黄緑の若葉の彩りが青空に映える。人工の池にりんごのモ

ニュメントが並び、与謝野鉄幹・晶子夫妻の石造の歌碑や寄棟屋根の休憩所が設けられて

いる。

板柳町の沿革をきめ細かく記した大きな石碑もあるが、石に刻まれた文字は光の反射で

読みにくくく、金をかけた設備と思われるが丹念に読む人は少なそう。

コースもほぼ半ばのようで、県道の南側は公園のような広場になっていて、トイレもあ

る。

ここでいったんアップルモールを離れ、コース外だがその先の正林寺に寄るため西側に

平行する通りに回ることにした。

役場の前に「りんごまるかじり条例制定の町」のパネルがある。

岩木山の見える商店街をすぐ、次の十字路を南に入って正林寺へ。

正林寺は、万治2(1659)年弘前の真教寺により開基されたとか。山門を入ると大

本堂が正面に構える。

境内には松の高木が目につき、本堂前の何本かのモミジが秋のような彩り。

通りは古くからの街道のような雰囲気で、かやぶき屋根にトタンをかぶせた民家が2棟

残っていた。

突き当たりは海童(かいどう)神社で、豊富な鎮守の森に覆われている。拝殿の横から

入ったので西側の鳥居に回り、改めて正面の石鳥居から参道を進む。

海童神社は、文禄2(1593)年に弘前藩初代藩主、津軽為信が秀吉の朝鮮征伐軍を

派遣したとき、海上安全国土繁栄の祈願のため宝量宮と名付けて建立され、現在地には承

応元(1653)年に遷宮したという。

石鳥居を入ると左手に池があり、中の島に龍頭観音が祭られている。

朱塗りの二の鳥居の近くには、板柳出身の出羽部屋の力士で相撲道の哲人と呼ばれた桜

錦利一関(1916~62)の胸像があった。

拝殿左手の平和観音堂近くには、「月夜見命」と「猿田彦大神」と刻まれた大きな石碑

が並んでいる。

東側のアップルモールに戻ると、間もなく家並みが途切れて両側はりんご畑となる。

「りんご栽培の四季」のパネルがあり、りンゴ畑のりんごはかなり膨らみ、摘果をして

いるりんご畑も見られた。

車道を斜めに横断して間もなく、中央アップルモールのゴールとなるふるさとセンター

に戻った。

池の横やアップルモニュメント↑、工芸館の横などを通過して総合案内所に14時15分

に入り、ゴールの報告をする。

ふるさとセンター内の施設の一つ「とれたて市」と呼ぶ農産物直売所を少しだけのぞく。

板柳駅には14時39分に戻った。

14時55分発JR五能線下り弘前行きに乗る。15時24分に弘前駅に着き、今日宿

伯する駅前のビジネスホテルに早着した。

この日、関東などは35℃を超す猛暑日の地が多く厳しい暑さだったようだが、板柳は

21℃前後で爽やかな北からの風が気持ちよく、終始岩木山を眺めながらのりんごの里歩

きを楽しんだ。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図 駅からハイキング地図(2万5千分の1 板柳)、

歩行地 青森県板柳町、歩数 15,600)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年6月24日(日) 〈続き 下〉

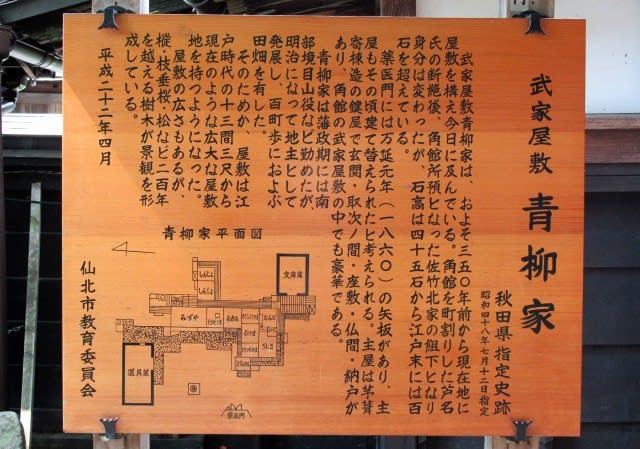

青柳家の北側の石黒家は、角館に現存する6軒の武家屋敷では最も古い約200年前の

建築とか。間取りは当時とほとんど変わらず現在も子孫が住み続け、一部を公開している。

石黒家は、佐竹北家の勘定役(財政担当)を努めていた最上級武士の家でもあり、唯一

座敷に上がって係員から随時説明を受けることができる(入館料400円)。

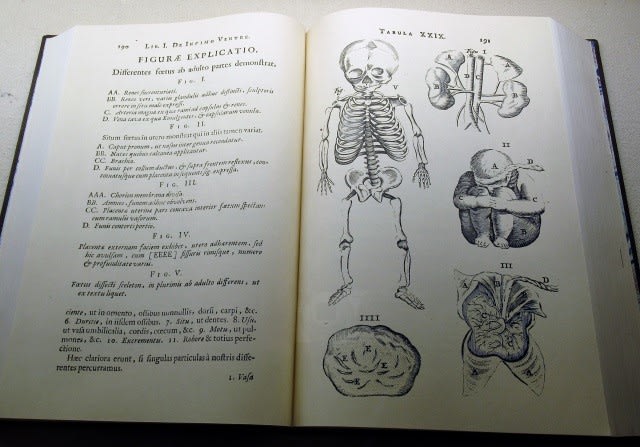

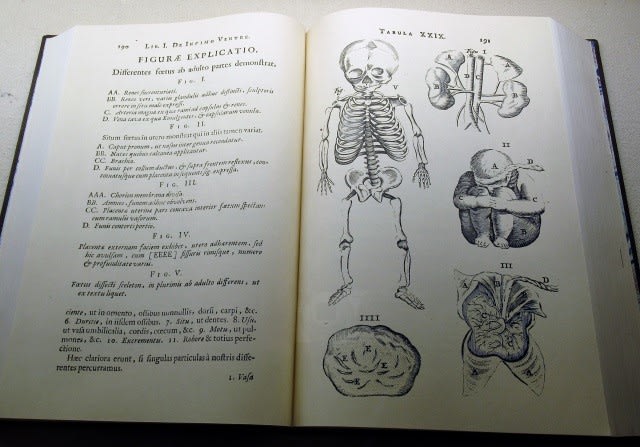

屋敷内で明治・大正期に増築した土間や蔵が展示室になっていて、解体新書の挿絵など

古文書、武具刀剣や甲冑類、江戸末期の町割絵図、雪国の生活用具などが展示されていた。

石黒家の西北の十字路から北が表町上丁で、この辺りには何台かの人力車が観光客を案

内していた。

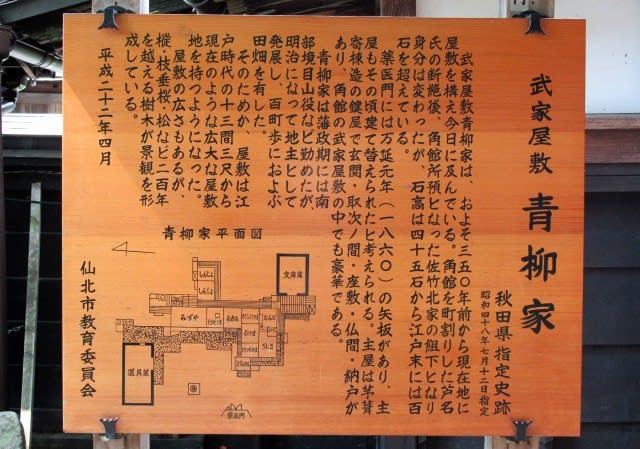

十字路の北西側は、アカマツなど太い樹木が残る佐竹北家重臣の屋敷跡で、旧制県立角

館中学校のあった場所でもあるとか。その西側部分に平福(ひらふく)記念美術館がある。

平福とは、近代日本画の巨匠といわれた郷土画人の平福穂庵(すいあん)・百穂(ひや

くすい)父子のこと。館は平福父子を始め多くの郷土画人の顕彰施設として建てられたと

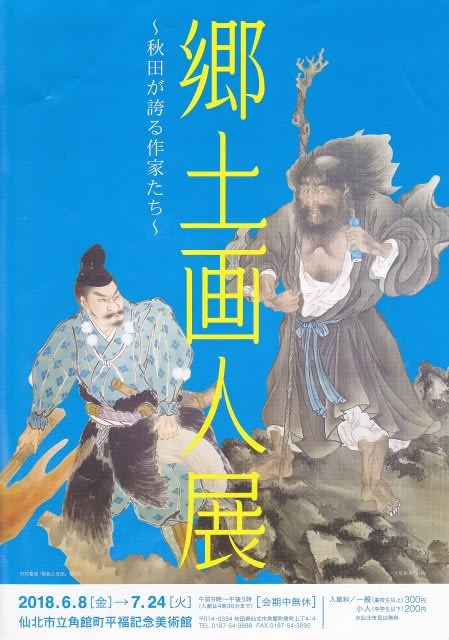

いう。どのような作品か入館して観覧することにした(300円)。

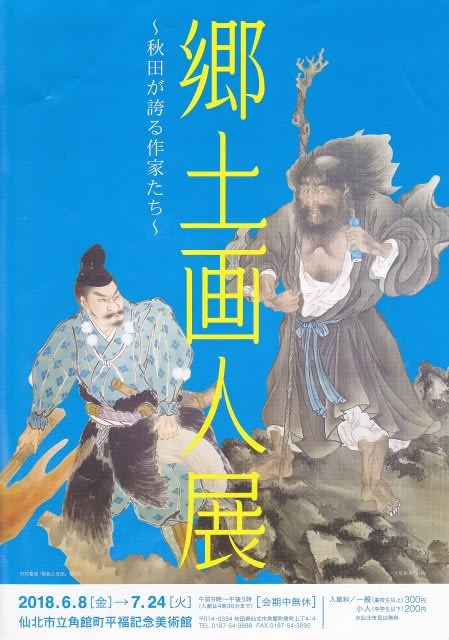

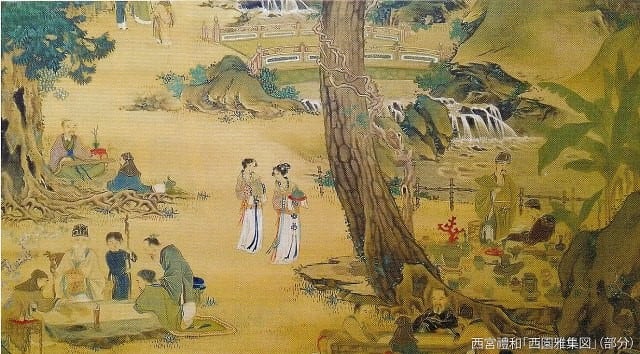

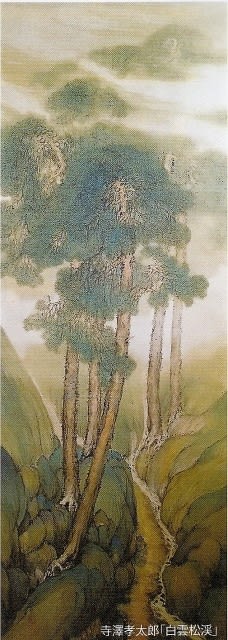

展示室では「郷土画人展~秋田が誇る作家たち~」を開催中で、仙北市出身の画家が描

いた作品が中心。角館出身の平福穂庵や百穂父子とその弟子たちの近代日本画の作品が展

示されていて、いずれも見応えのある作品ばかりだった。

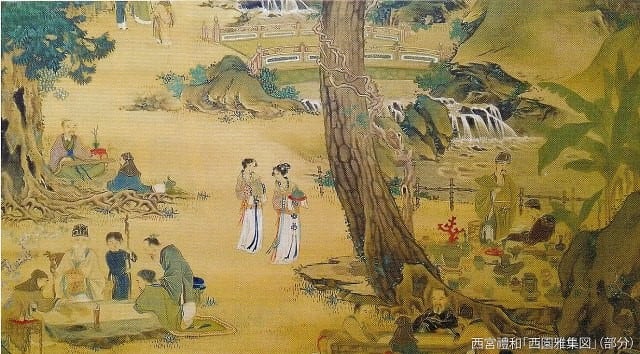

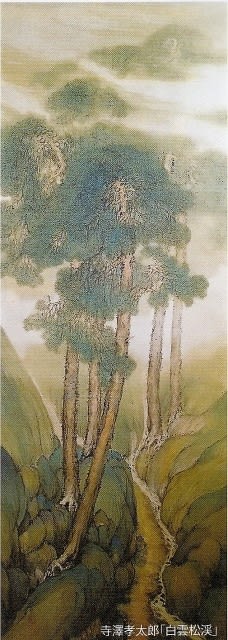

会場内は撮影禁止なので、もらったリーフレットから4点の作品を紹介する。

ここで国の伝統的建物群保存地区のエリアが終わり、北側の国道341号・角館街道を

西へ、すぐに桧木内川(ひのきないがわ)の古城橋を渡り右岸へ。

両岸には桜並木が続き、花の見頃は4月下旬~5月上旬のよう。今歩いてきた武家屋敷

の家並みは、桜並木に隠されていた。

右岸を南へ、次の横町橋まで進んで橋を渡り、桜並木の下をさらに進んで内川橋際で川

を離れた。

折り返すように少し北進して東へ進んだT字路際の本明寺↑に入ったが、説明板などは

ない。コース外だがT字路を北に300mほどの薬師堂↓まで行く。

角館城主・戸沢能登守の眼病がこの薬師に祈願したことから治癒し、その霊験が薬師信

仰として民衆に広まったとされるよう。隣接する報身寺↓にも参拝した。

戻る途中、少し奥まった常光院へも立ち寄る。佐竹家の菩提寺で、本堂は明和2(1765)

年の建立とか。

墓所は非公開のようだが、一般墓地の南東端に市史跡「戊辰(ぼしん)戦役戦没者墓地」

があった。

慶応4(1868)年の戊辰戦争で秋田藩は新政府側の立場をとって奥羽諸藩と戦い、

常光院は戦時病院の役割を担ったとか。その際の角館戦線の犠牲者、平戸藩7名、長州藩

1名、薩摩藩1名などが戦没者墓地に埋葬されていた。

T字路に戻って東へ、次の車道との交差点の南西際には学法寺があり、日蓮聖人立像の

下に、「お勉強じぞう」が祭られている。

東進して次のT字路を南進し、赤れんが造りの安藤家に立ち寄る。安藤家は嘉永6(1853)

年創業で、味噌・醤油の醸造元として知られ、れんが蔵は東北最古とか。

店の前には、味噌・醤油の醸造に使われている「仕込水」と呼ぶ井戸水が掛樋(かけひ)

から流れ出ていて、飲めるようになっている。

れんが造りの蔵座敷の内部も無料公開されていたので観覧する。

特に蔵の扉の重厚さや飾り絵、端正で直線的な座敷や家具などに商家の古い歴史が感じ

られた。

一つ東の田町武家通りで折り返して北へ、旧角館製糸工場↑や鬼川医院前↓を過ぎる。

往路の最初に通った駅通りの角まで戻ると、蔵造りの新潮社文学館↑と武家屋敷の一つ

西宮家があるが、西宮家の門前から大きな屋敷を望む↓のみとする。

駅前通りを逆行して、角館駅には16時45分に着いた。予想以上に見どころが多く、

もう少し時間をとりゆっくり観たいところもあったが、主なポイントは巡ることができた

のでほぼ満足した。

16時59分発、秋田新幹線こまち32号に乗る。

今日の宿泊地盛岡駅に17時48分に着き、駅前のビジネスホテルに入る。

(天気 晴、距離 6㎞、地図 駅からハイキング地図(2万5千分の1 角館)、

歩行地 秋田県仙北市、歩数 16,500)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年6月24日(日) 〈続き 中〉

角館伝統的建造物群保存地区の中央部にある角館樺細工伝承館の観覧を終え、北に延び

る表町下丁に入り、天正8(1580)年から続く角館武家屋敷の最も代表的な武家屋敷

で、「角館歴史村」とも呼ぶ青柳家に入る(入村料500円)。

3千坪あるという屋敷内は種々な草木に覆われ、その中に資料館になっている武器蔵、

解体新書記念館、秋田郷土館、武家道具館、ハイカラ館をはじめ、幾つもの建物が散在し

ている。

門を入った正面の主屋(おもや)は、かやぶき屋根。

最初に門の左手の「武器蔵」に入ると、数々の甲冑や刀剣などが展示されていた。

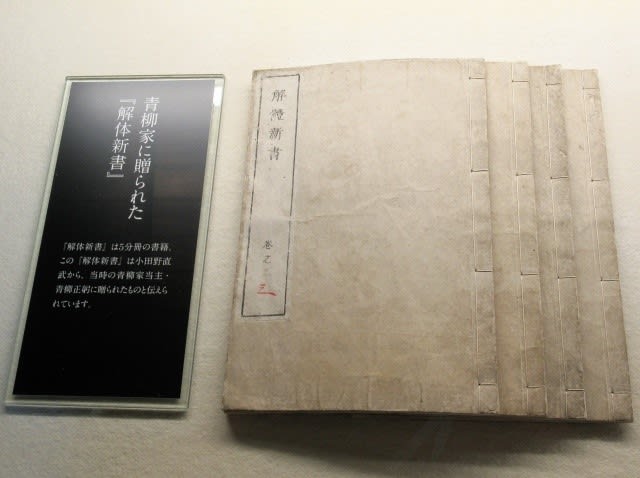

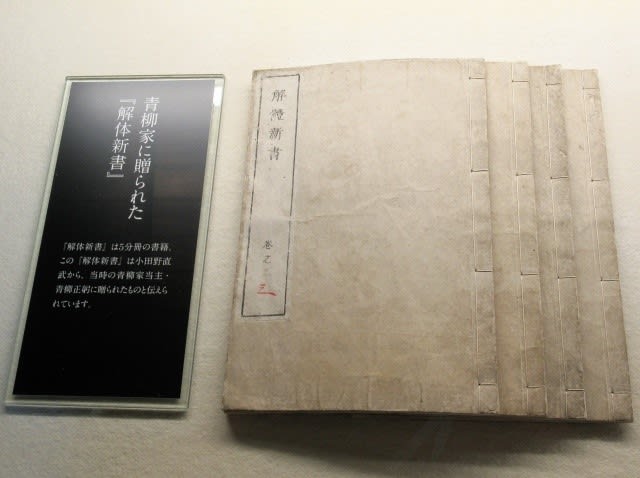

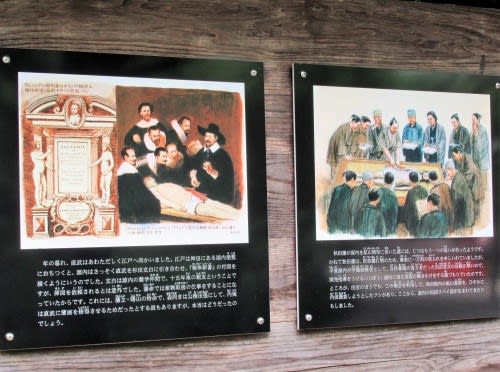

その先のシンプルな建物は「解体新書記念館」。

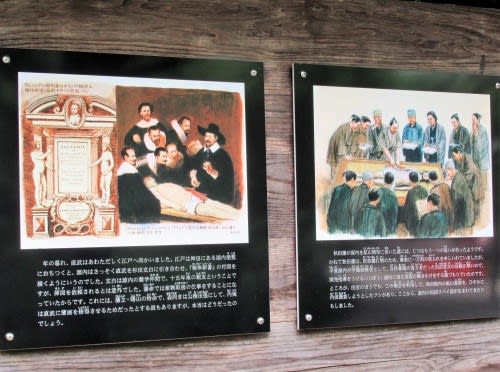

解体新書は、安政3(1774)年に日本最初の本格的な西洋医学の翻訳書として発行

された。その附図を描いたのが角館の武士で青柳家の親戚にあたる小田野直武。

ここでは直武の偉業と解体新書の附図などを紹介している。

屋敷内から出る神明水の周辺は豊富な緑に覆われている。

その横を奥に進むと小田野直武の胸像がある。小田野直武は寛延2(1749)年にこ

の地で生まれ、安永9(1780)年にこの地で謎の死を遂げたという。

背後には、「小田野直武秋田蘭画の歩み」という絵とその説明を記したパネルが並んで

いた。

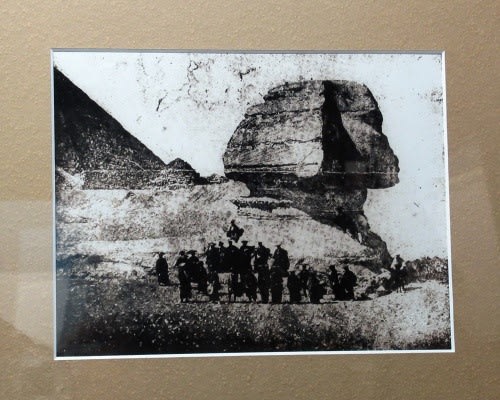

屋敷の北東端付近に進んで「秋田郷土館」へ。

展示室は2階で、幾つかの部屋に郷土資料や幕末から明治時代の貴重な写真、古いレコ

ードや蓄音機など、興味深いものが多い。

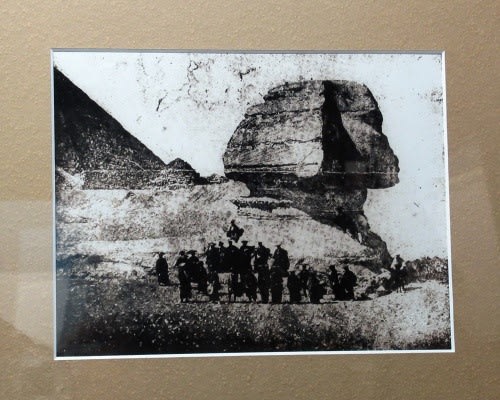

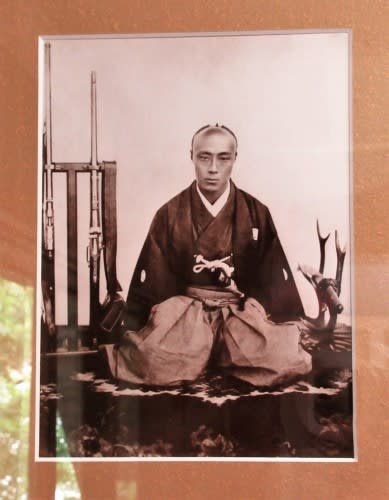

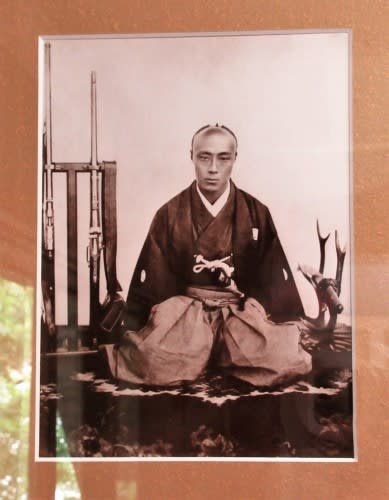

スフィンクスを背にしたサムライ

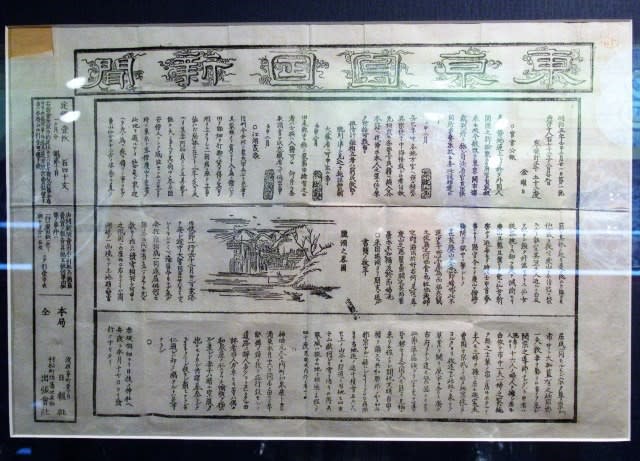

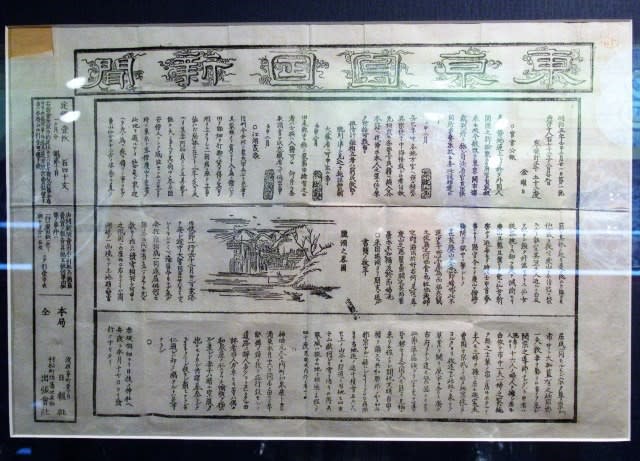

徳川慶喜公

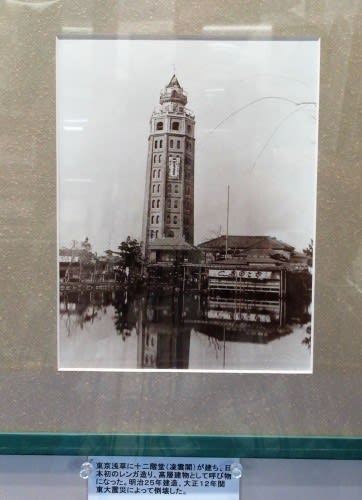

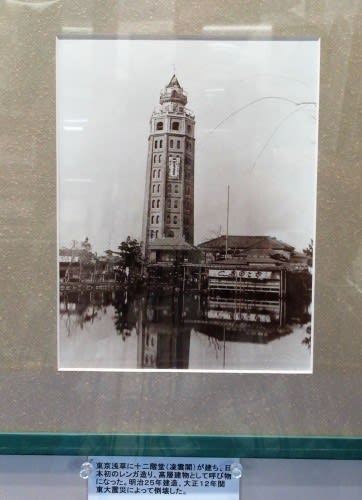

浅草十二階塔

1階では、庭を眺めながら抹茶を楽しめる茶楼や、伝統工芸品樺細工の紹介や直売をし

ている。

小さい流れを横切り南側に回る。「葉桜庵」と呼ぶ小さい小屋には、農具や家具、竹製

品などが並ぶ。

西側の蔵造りの建物は「武家道具館」。青柳家に代々伝わる文献書籍、押絵、焼物、絵

皿など、当時の武士の生活様式を伝える武家道具が展示されている。

敷地の南東端付近の建物には「稲庭古来堂」の看板がかかり、秋田の食文化300余年

の伝統を伝える稲庭古来うどんが味わえるよう。

独特な土蔵造りの建物は「ハイカラ館」。

平賀源内や小田野直武など角館ゆかりの先人の先取的思想とハイカラ思考を受け継ぐア

ンティークミュージアムのよう。

たくさんの掛け時計や蓄音機、カメラなどに目を奪われた。そばには、小さな社殿の青

柳神社が祭られている。

一巡し終えて敷地の南西側に戻り、主屋の前から50分近くかけて観覧した青柳家を後

にした。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

毎年梅雨どきに発売されるJR東日本全線乗り放題の「大人の休日倶楽部パス(東日本)」

を利用して、JR東日本「駅からハイキング」の「東北応援コース」に参加し4年ぶりに

北東北3県のコースを歩いた。

2018年6月24日(日)

== 角館の武家屋敷通りと桧内川堤を歩く ==

自宅を6時24分に出て、JR大宮駅8時6分発秋田新幹線こまち49号に乗り、角館

(かくのだて)駅に11時18分に下りた。

JR角館駅

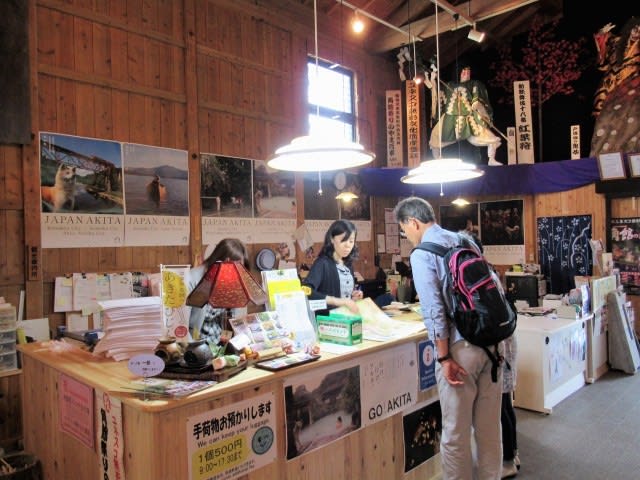

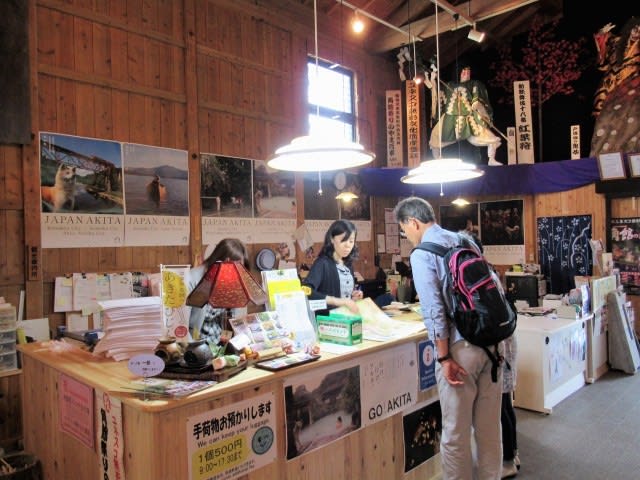

駅前の蔵造り風建物にある仙北市(せんぼくし)観光情報センター「角館駅前蔵」で受

付を済ませ、11時30分にスタートする。コースのタイトルは「文化、歴史の武家屋敷

通りと原風景の桧内川堤を歩く」である。

駅通りを西北から西へ、600mほどにあった松庵寺に入る。参道横に「小田野直武

(おだのなおたけ)碑」が立っていた。

日本初の西洋医学書の訳本「解体新書」の挿絵を描いた人で、碑の題字は徳富蘇峰だと

いう。

山門を入った境内はそう広くはなく、その一隅にたくさんのお地蔵さんの並ぶ地蔵堂が

ある。

中心街に入り、角館町中町のT字路際にある郵便局は蔵造り風。右折して北へ、「外町

(とまち)史料館たてつ」が公開されていたので入る。

田鐵(たてつ)家は藩政時代から続く商家で、建物左手に緑豊富な庭園が長く伸びてい

た。

庭園を奥まで進むと江戸末期に建てられた蔵を活用した史料館があり、江戸末期から昭

和初期に至る趣味の所蔵品や生活用品などが展示されている。

通り側にある店の建物では、角館の土産物などを販売していた。

ちなみに外町とは、この先の武家屋敷を「内町(うちまち)」というのに対し、商家の

エリアを外町(とまち)というらしい。

和風建築の北都銀行前を過ぎ、次の横町十字路際にあった「食彩町家館」に正午近くに

入る。

2階の「かくのだ亭」で「稲庭冷がけうどん(1100円)」を注文して昼食にした。

1階は土産店になっている。

横町十字路の北側一帯、本町の表町・東勝楽丁の武家屋敷の町並みが、国の伝統的建造

物群保存地区に選定された「仙北市角館伝統的建造物群保存地区」である。

角館は中世以来の城下町だが、元和6(1620)年に当時の城主芦名氏が、古城山北

麓からこの地に移転したのだという。

新しい城下町は、四囲を丘陵と河川に囲まれたた要害の地に整然と造られ、中央部に広

場(火除け)を設け、北側を内町と呼ぶ武士居住区域、南を外町と呼ぶ町人町とする町割

りをしており、現在も当時の町割りをとどめている。

市役所角館庁舎横から北に伸びる東勝楽丁に入ると、両側に緑豊富な武家屋敷が並び、

背の高いモミの木やシダレザクラの古木、黒塀いの続く独特の景観が目に入る。

右手最初の武家屋敷は小田野(おだの)家で、松庵寺にあった解体新書の挿図や蘭画で

名高い小田野直武の家とか。小田野家は武芸に秀で、また眼科医としても名をなしている

という。

次の河原田家は、主屋の改修工事中で公開してない。

小田野家の前や河原田家の横には稲庭うどんの店があり、そばに角館武家屋敷史料館が

目に入ったので入館した(300円)。

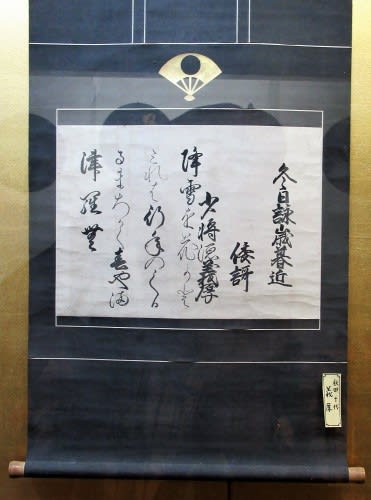

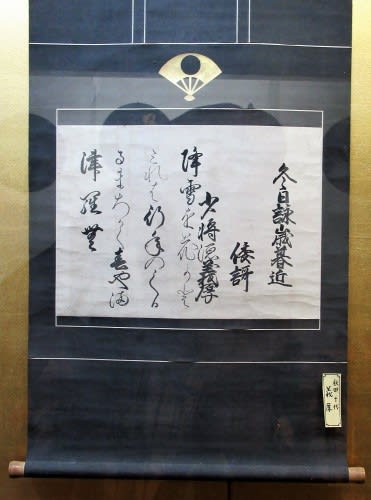

館内には佐竹北家本陣の旗、藩主佐竹義厚の書、佐竹義宣公肖像、秋田家の古文書、駕

籠(かご)、武具、諸道具などが展示されていた。

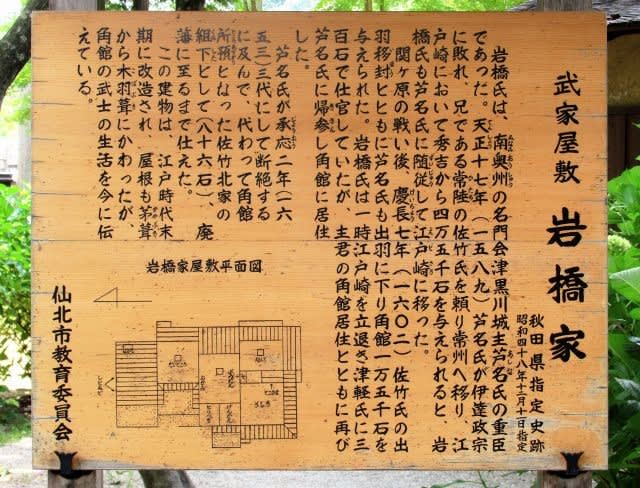

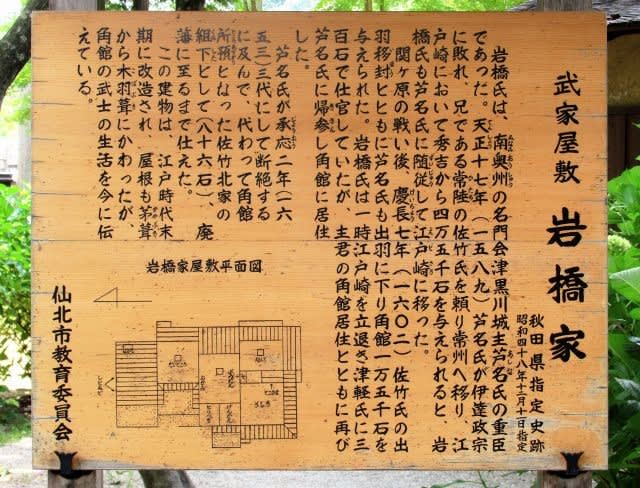

その先で公開されていた岩橋家の建物は江戸末期に改造され、屋根もかやぶきから木葉

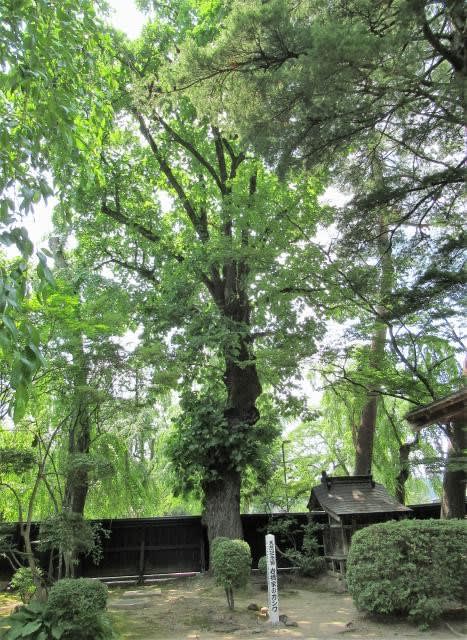

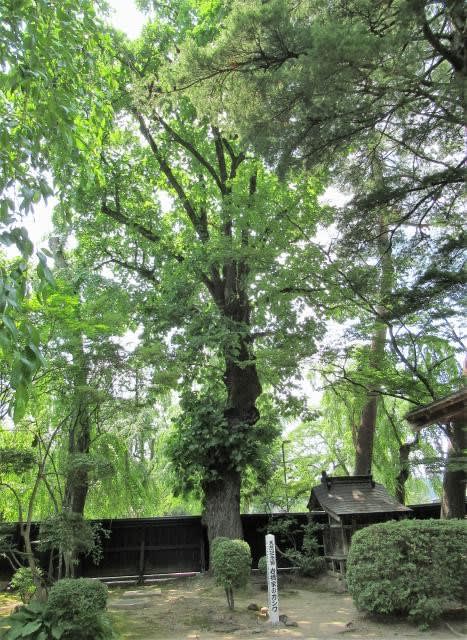

(こば)ぶきに変わったようだが、角館の武士の生活の雰囲気をいまに伝え、屋敷内には

仙北市天然記念物で樹齢約280年というカシワをはじめ、アカマツやクリなど豊富な樹

木に覆われている。

岩橋家の先で東勝楽丁の家並みが終わり、鍵の手で西にずれて次の東丁の家並みに続き、

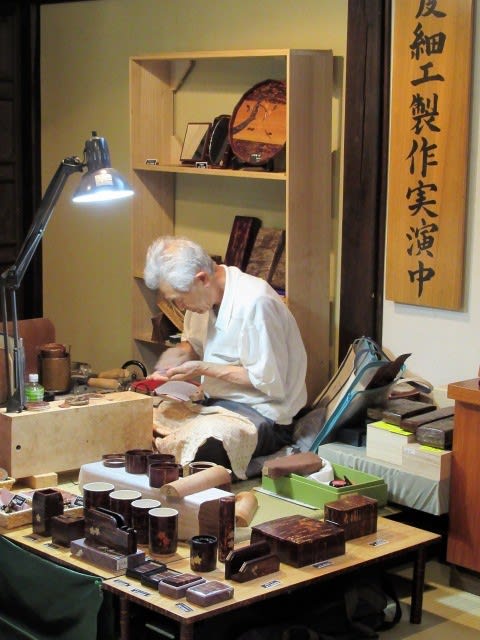

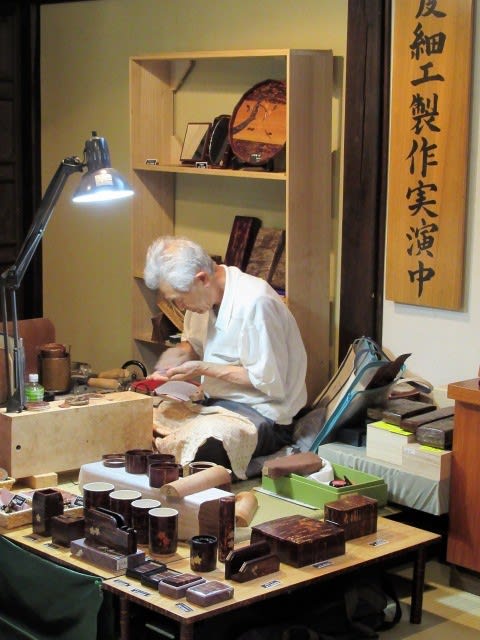

その入口に「角館樺細工(かばざいく)伝承館」がある。

昭和53(1978)年、角館の伝統工芸品である樺細工の振興と観光拠点の役割を担

って開館したとのこと。樺細工や工芸品、歴史資料などを展示しているようなので入館す

る(300円)。

ホールには、ユネスコ無形文化遺産に登録された角館祭りやま行事のミニチュアが展示

されていた。

展示室には、「型もの」と呼ぶ煙草胴乱(どうらん)や印籠(いんろう)など、「木地

(きじ)もの」と呼ぶ文箱や硯箱(すずりばこ)、宝石箱、テーブル、茶たんすなど、

「たたみもの」と呼ぶ胴乱(どうらん)や値付け、ブローチ、ペンダントなどが展示され

ている。

ちなみに樺細工とは、山桜の木肌を用いて造る工芸品。200百年以上前に武士の手内

職として、修験者の御処野家(北秋田市)から伝承されて始まったよう。戦前には民芸家

・柳宗悦から情熱的な指導を受け、現在もものづくりの大きな支えになっているという。

奥の展示室では、武具、甲冑(かっちゅう)、塗り物、古文書など武家資料、佐竹北家

ゆかりの品や民芸品、民俗資料などが展示されていた。

樺細工や地元物産を中心の売店もある。〈続く〉

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年4月28日(土)

春のゴールデンウィークの初日は快晴で爽やかな日和との予報なので、2週連続でJR

東日本の駅からハイキングに参加することにした。

今回は乗り換え4回で行く予定だったが、小田急の乗り換え駅を間違えて相模鉄道も迂

回することになり、10時18分にJR相模線の寒川(さむかわ)駅に着いた。

駅からハイキングのタイトルは「思い出の西寒川駅・寒川支線跡を訪ねる寒川歴史散歩」。

駅前の寒川町観光協会で受付を済ませ、10時26分にスタートした。

東に少し、岡田交差点で右折して県道45号を線路手前で分かれ、線路に平行する道を

進んで寒川東中沿いに進む。その先からは田園地帯になり展望が広がる。

半円形に流れがカーブする小出川の寺尾橋を渡る。南東に200m足らずで、下寺尾官

衙(しもてらおかんが)遺跡群の「七堂伽藍跡(しちどうがらんあと)」碑が立っていた。

この辺りは約1,300年前の遺跡群で、相模国高座郡(こうざぐん)の郡役所があった

ところ。7世紀前半から9世紀後半にかけて寺院があったと考えられ、平成27(2015)

年に国の史跡に指定されている。

南西側に広い空き地があり、官衙遺跡群の地図や下寺尾廃寺、高座郡家、祭祀場などの

詳細な説明板が設けられていた。

ここから北西には、JR相模線の小出川橋梁の向こうに日本三百名山の大山(おおやま)

(1,252m)などが望まれる。

寺尾橋の手前まで戻り.JRの踏切を越えて南西へ、300m前後進んで住宅の間を西

進する。三差路際の小緑地に、「高安善塚(こうあんぜんづか)」の説明板が立っていた。

一説では、尼さんが、七堂伽藍の輝きで魚がとれず困っている漁師を助けたいと思う一

心でお堂を焼き払い、その罪で火あぶりの刑を受けたと言われ、その尼さんを供養したの

がこの高安善塚だとされているようだ。

すぐ先で県道44号に出て北西へ、景観寺(けいかんじ)前交差点際にある景観寺の山

門を入る。

本尊の十一面観音菩薩立像は室町時代の作と推定され、寒川町文化財第1号に登録され

ている。山門際で2色のツツジが色を競っていた。

200m足らずには一之宮八幡大神(はちまんおおかみ)が祭られている。

創立は元禄10(1697)年と伝えられているが、梶原景時(かじわらかげとき)が

この地一之宮に館(やかた)を構え、鬼門除けの神社として創建されたという説もあるよ

う。

拝殿には精巧な龍の木彫が施され、拝殿西側にはご神木の太いイチョウが新緑の彩りを

見せる。

さらに200m余りで妙光寺(みょうこうじ)に入る。堂々と構える本堂は昨年改築さ

れたようで新しい。本堂前の日蓮聖人像近くには、鯉のぼりが爽やかな薫風に泳いでいた。

近くに長屋門を構えた民家があり、門柱に古い電話番号札が残っているのが目につく。

県道46号交差点近くの天満宮入口に、「梶原景時館址(やかたあと)」碑が立つ。

梶原景時は、治承4(1180)年の源頼朝挙兵時、石橋山の合戦で逃れた頼朝の命を

救い、家臣となった。一宮を所領としてこの地に広大な館を構え、この場所は物見の場所

として一段高く構築したとも伝えられているという。

天満宮はカシの木の下に祭られ、そばのヒトツバタゴに真っ白な花がたくさん咲く。

県道46号を歩道橋で越え、一宮小の北側を進む。道路側植え込みに、ミニ富士山が造

られていた。

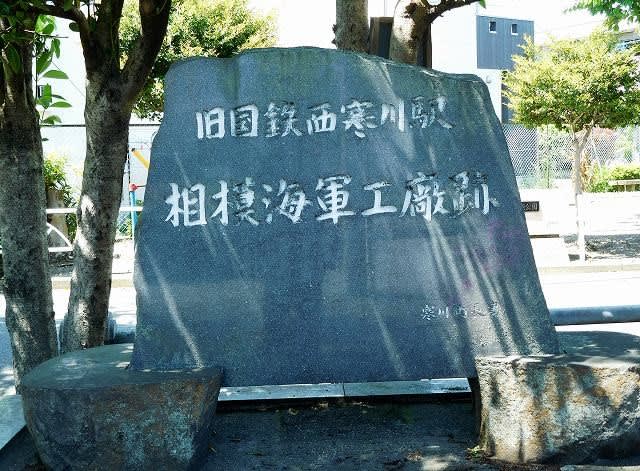

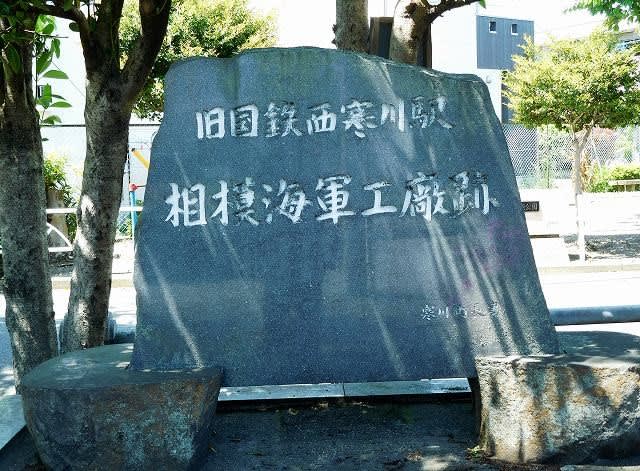

さらに県道を西に400m余りで、八角広場という小公園がある。この場所は、旧国鉄

相模線西寒川支線の西寒川駅があったところ。

開業は大正11(1922)年で、当時は相模川の砂利輸送の貨物線だったが、昭和19

(1944)年に旅客営業を開始し昭和59(1984)年3月末で廃止になったという。

八角広場というのは八角形の噴水があるからだが、今日は水も無く噴水は上がらない。

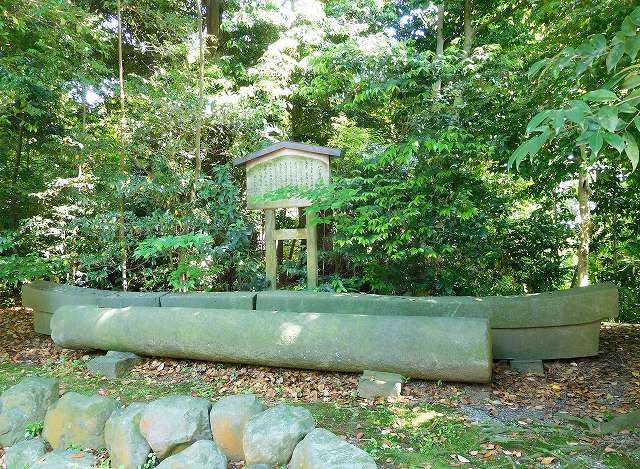

広場には「旧国鉄西寒川駅 相模海軍工廠跡」碑や線路敷が残っていた。

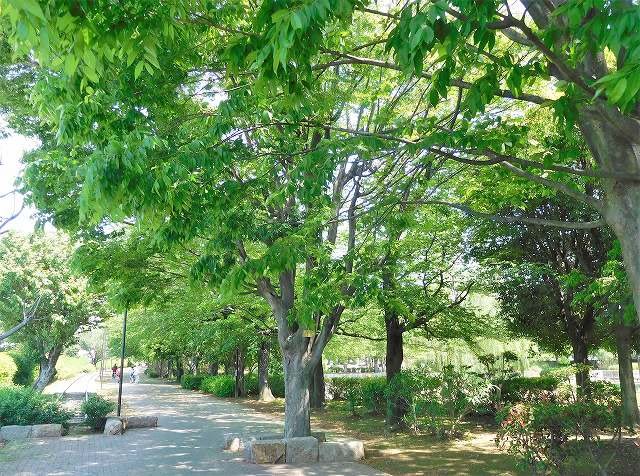

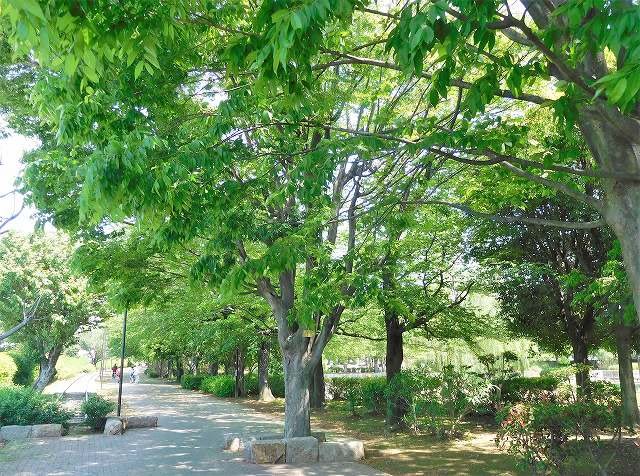

その先北東に向かって約900mは、西寒川支線の線路跡を活用した一之宮緑道を進む。

ツツジが咲き、緑陰が多くて気持ちよい。

ところどころに線路や車輪が保存され、中ほどの一之宮公園には200mを超える長い

線路敷が残る。廃線跡を活用した緑道は各地で何か所か歩いたが、こんなに長く線路が残

るところは無かった。

緑道が終わり、大門踏切前交差点で北へ、すぐにJR相模線の踏切を越えて寒川神社の

一の鳥居をくぐる。

両側のうっそうとした寒川神社の森は、「かながわの美林50選」に選定されている。

すぐ先を左手に入ると、昭和11(1936)年に造られた水道記念碑が立っていた。

そばの門を入り、赤レンガ造りの水道記念館を12時25分から観覧する。

水道記念館は、神奈川県営水道発祥の建物を活用した施設で、水について学びながら遊

べるという(入館無料)。

1階は「アクアプレイランド」、2階は「水道まるみえゾーン」と呼ばれ、直接触るな

どして、子どもたちにも水道の仕組みが容易に理解できるような展示になっていた。

記念館の建物は、歴史的価値が認められ「近代水道百選」「日本近代土木遺産」などに

選定され、館前には、かつてこの建物で使用されていた送水ポンプが展示されている。

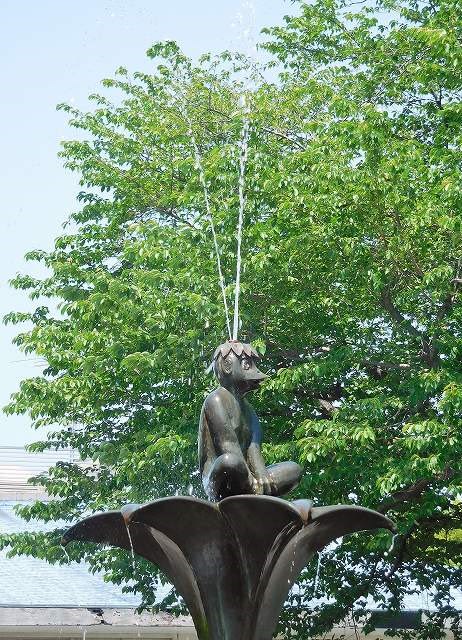

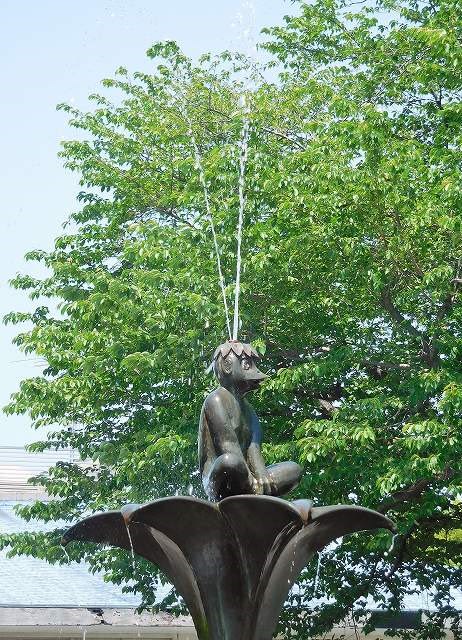

館の前にはカッパの噴水があり、周辺の緑地はせせらぎの流れる「水の広場」になって

いて、多くの町民が訪れていた。私も緑陰のベンチで昼食とした。

ちなみに、館の西北側一帯は寒川浄水場で、昭和8(1933)年に県営水道が創設さ

れた際、その要となる浄水場として設けられ、現在も県民の飲料水を造り続けているとい

う。

12時58分に水の広場を後にした。浄水場横を進んで北端に達すると、流れを越える

太い送水管が2本並んでいた。

大門踏切前交差点から、境内林の無くなった参道に戻り北に向かう。東側畑の向こうに、

後で回る体育館の建物が望まれる。

千秋園と呼ぶ鉢花や生花直売所の先で、大きな二の鳥居をくぐる。昭和41(1966)

年完成の鉄筋コンクリと造りで、幅22.3mあり、神奈川県内最大級とか。

次の交差点際にも、さらに太い送水管が川を越えていた。

寒川神社前交差点の手前で、右手にある西善院(さいぜんいん)に入る。西善院は寒川

神社関連の寺だったが、明治維新後の神仏分離令で独立したよう。

本堂前に、握手するとお大師(弘法大師)さまと縁を結ぶことができるという握手大師

像が立っていたので、私も握手してご縁をいただく。本堂横のシャクナゲが、大きな花を

つけていた。

そばの交差点を越えて神池橋を渡り、相模国一之宮、寒川神社の三の鳥居を入る。

寒川神社は少なくとも1600年の歴史があり、延喜式神名帳(えんぎしきじんみょう

ちよう)には、相模国唯一の名神大社と定められているとか。鎌倉幕府を開いた源頼朝や、

小田原北条氏(氏綱、氏康等)、武田信玄、徳川家康など武将の崇敬が厚かったという。

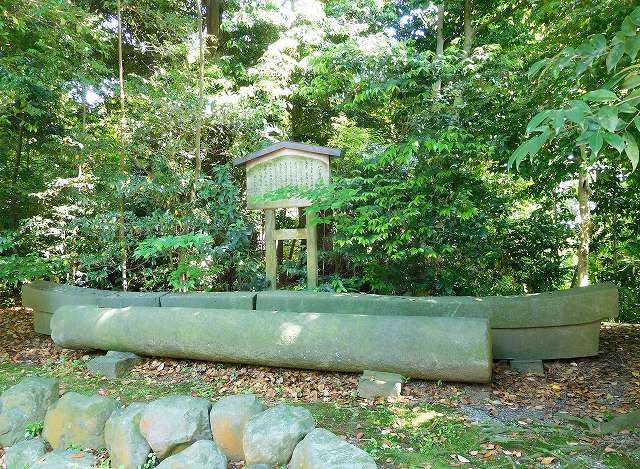

三の鳥居を入ってすぐ近くに、寛政8(1796)年に寄進され、安政2(1855)

年の江戸大地震と大正12(1923)年の関東大震災の2度にわたり倒壊したという

一の鳥居が保残されていた。

神門をくぐり正面の拝殿に参拝する。神門と拝殿とは東西の回廊で結ばれている。神門

の手前には、数え切れないほどのおみくじが奉納されていた。

拝殿の右手前に、方位盤(ほういばん)と渾天儀(こんてんぎ)がある。寒川神社は全

国唯一の八方除けの守護神で、方位盤と四神の彫塑、渾天儀という八方除けにちなむ三つ

の構造物の構成による記念碑を、平成24(2012)年に制作したという。

神苑のクスノキは、新緑みずみずしい彩り。境内には、国家「君が代」に歌われた岐阜

県伊吹山産の天然記念物「さざれ石」もある。

三の鳥居に戻らず、東南側の駐車場際から寒川神社を出た。東側にコース外だが、相模

地蔵尊の案内板と興善寺(こうぜんじ)の大本堂が見えたので立ち寄ることにした。

道路際に鈴付き錫杖(しゃくじょう)を持つ地蔵母子像があり、その横に立つ大きな地

蔵菩薩像が相模地蔵尊↓である。

寺の開創は天正14(1586)年と伝えられ、境内には安永7(1778)年造立の

地蔵菩薩坐像があり、とんがらし坐像とか、いぼとり地蔵とも呼ばれているよう。

傍らに、貞治6(1367)年と翌7年の建立で、地蔵信仰に関わりあり寒川町最古と

いう宝篋印塔(ほうきょういんとう)が並んでいる。

ほかに、「畜霊碑」と「ペンドレーバグルボーイ二世号之墓」が目に入る。

畜霊碑は町内で飼育されて食生活に貢献した家畜に感謝するためのもの。ベンドレーバ

グルボーイ二世号は高座豚(こうざぶた)の元祖で、昭和6(1931)年に英国から輸

入して種付け頭数は600頭に及び、高座豚の基礎を確立した豚だという。

松の木の下には二宮金次郎像もあり、見どころの多い寺院だった。

南に少しで田園地帯を貫く農道へ。爽やかな向かい風が気持ちよい。突き当たりを左折

して寒川総合体育館を目指す。路傍のシオンが花盛り。西側、二ノ鳥居の向こうには、少

し霞む大山が望まれる。

体育館の南側一帯は「さむかわ中央公園」で、葉桜となったソメイヨシノが多く、連休

初日を憩う町民も多数見られた。

公園南西端の交差点を渡り、西側の「ファーマーズマーケットわいわい市」が最後のポ

イント。

JAさがみ野の大型農産物直売所で、地元湘南地方の農産物を販売している。寒川町特

産の花や野菜、苗木などが多数販売され、大勢の客で賑わう。

私は、茅ヶ崎アンダーギーを購入した。外の苗木コーナーには、珍しい紫色のシャクナ

ゲが目についた。

わいわい市を出て、南西にカーブする通りを進んで寒川町役場前を過ぎる。駅前に近づ

くと通りが広がり、無電柱化が済んでいた。観光協会に戻ってアンケートを提出し、ゴー

ルの寒川駅には14時35分に入る。

この日、近くの海老名の最高気温は夏日に近い24.7℃。だが爽やかな風があり、快

晴で気持ちよい新緑のウオーキングだった。

(天気 快晴、距離 9㎞、地図 駅からハイキング地図(2万5千分の1 藤沢)、

歩行地 寒川町、茅ヶ崎市(少し)歩数 16,700)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

アウトドアランキング

アウトドアランキング にほんブログ村

にほんブログ村