2010年11月27日(土)(続き)

日向(ひなた)とも呼ばれる、荒川北岸の下郷集落への旧道に入り、高台にある熊野

神社で昼食となる。川向こうに聞こえてきた秩父鉄道のSLの通過を眺めてから、弁当

を広げた。

神社の社殿は小さいが、境内では10月9日に、「御殿ざさら」と呼ぶ獅子舞が行われ

る。南に見える熊倉山にあった熊倉城主・長尾景春に召され、城中で舞ったと伝えられ、

雄獅子、雌獅子、子獅子の3頭で舞うのだとという。

昼食後、前・現保存会長の両Sさんから、それらの話を聞いた。

山際の高台を回って行くと、荒川両岸の展望が広がり、やや霞んではいるが、いずれ

も広葉樹の彩りが見頃。集落のある家には、ユズがたわわに実っていた。

国道に出て、日向橋の先から再び右手の旧道、秩父往還を進む。上郷集落の阿弥陀

寺の石段下に、大きなお地蔵さんが立つていた。

この先にあった、旧川端集落から移されたもののようだ。

そばに、秩父特産の緑泥片岩(りよくでいへんがん)でできた板碑もある。

阿弥陀寺は、貞治2年(1363)の開創で、秩父十三仏霊場の一つ。入口の馬頭尊の

花台には、珍しい小さい馬が彫られている。

境内には、少し朽ちてはいるが秩父最大級という↑宝篋印塔(ほうきよういんとう)や、

これも珍しい六道能化地蔵がある。モミジの彩りも一段と鮮やか。

国道に戻って贄川の八幡橋を渡る。少し先から八幡坂を荒川左岸に向かって下って行

くと、馬頭尊や地蔵など5体の石仏が並び、その上の斜面に八幡神社がある。

境内は狭いが、石段横の夫婦ケヤキと呼ぶ樹齢400~500年と推定される大ケヤキ

が、寄り添うように立っている。

さらに下った川岸が、江戸中期の宝暦年間(1751~64)にはあったと記録の残る、

白久の渡し場跡。上流の白川橋ができる昭和4年(1929)まで、渡船が行われていた

という。

このあたりは川幅が広がり、昔は上流から集められた木材が、ここで筏(いかだ)に組

まれて、筏師により江戸まで運ばれたという。

国道に上がり、北側の秩父往還に入る。小さい流れの横にある橋場家↓は、最近、国

の登録有形文化財に指定された旧家。

その横の急坂を上がると贄川宿(にえがわしゆく)である。

贄川宿は江戸時代、秩父甲州往還道の大宮郷(秩父市の中心)に次いで賑わい、

三峯山の講中や、秩父札所への巡礼者、商人などの宿泊が多く、物資の集散地でも

あったことから、六斎市(ろくさいいち)と呼ぶ市もあったという。

当時の面影を残す家並みが続き、紅葉の時期(今年は前週の土・日)には、民家の

縁側に絵画や写真、彫刻、陶芸など展示する、縁側展と呼ぶ催しが開催されている。

家並みの最初の三差路際、屋号・番場さんのお宅で、秩父地方に伝わる「おなめ」

と呼ぶ、大麦、大豆、塩、麹菌を原料にした自然食品を販売しており、多くの参加者が

買い求めた。私にとっても懐かしい味なので、1パック入手する。

贄川宿が終わり、国道140号の権田橋の先で国道を歩道橋で越え、荒川にかかる

白川橋を渡る。

橋から眺めると、下流は流域が広がっているが↑、上流は↓狭く切り立つ渓谷となっ

ている。

このあたりが地層の変わり目とのことだが、その詳しい説明はメモを漏らした。

両側ともに、紅葉の彩りは今が盛りといった感じ。

橋を渡って東に向かう。山すそを回る旧道に入り、上サ(かさ)集落にある神明神社

へ。境内の神楽殿では、春、夏、秋の祭礼には、安政年間(1854~60)から伝わる、

神明社神楽が奉納されるという。

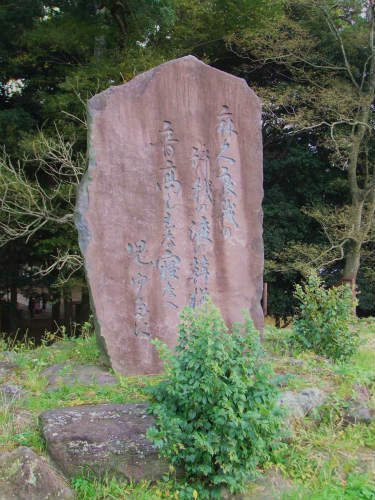

社殿横の戸板に、森玄黄斎が彫りかけたたままの鍾馗(しようき)像が残っている。

森玄黄斎とは、文化4年(1808)、近くに生まれ、極めて小さい彫刻や、漢詩、書

画などに優れた業績を上げた人のようだ。

ここで今日のコースは終わりとなり、秩父ジオパーク理事長の挨拶がある。北側の

車道に出れば、秩父鉄道の終点、三峰口駅は近い。15時25分に着いた。

(天気 晴一時曇、距離 7㎞、歩行地 秩父市(旧荒川村)、地図(1/2.5万)

秩父、三峰、歩数 12,700)

日向(ひなた)とも呼ばれる、荒川北岸の下郷集落への旧道に入り、高台にある熊野

神社で昼食となる。川向こうに聞こえてきた秩父鉄道のSLの通過を眺めてから、弁当

を広げた。

神社の社殿は小さいが、境内では10月9日に、「御殿ざさら」と呼ぶ獅子舞が行われ

る。南に見える熊倉山にあった熊倉城主・長尾景春に召され、城中で舞ったと伝えられ、

雄獅子、雌獅子、子獅子の3頭で舞うのだとという。

昼食後、前・現保存会長の両Sさんから、それらの話を聞いた。

山際の高台を回って行くと、荒川両岸の展望が広がり、やや霞んではいるが、いずれ

も広葉樹の彩りが見頃。集落のある家には、ユズがたわわに実っていた。

国道に出て、日向橋の先から再び右手の旧道、秩父往還を進む。上郷集落の阿弥陀

寺の石段下に、大きなお地蔵さんが立つていた。

この先にあった、旧川端集落から移されたもののようだ。

そばに、秩父特産の緑泥片岩(りよくでいへんがん)でできた板碑もある。

阿弥陀寺は、貞治2年(1363)の開創で、秩父十三仏霊場の一つ。入口の馬頭尊の

花台には、珍しい小さい馬が彫られている。

境内には、少し朽ちてはいるが秩父最大級という↑宝篋印塔(ほうきよういんとう)や、

これも珍しい六道能化地蔵がある。モミジの彩りも一段と鮮やか。

国道に戻って贄川の八幡橋を渡る。少し先から八幡坂を荒川左岸に向かって下って行

くと、馬頭尊や地蔵など5体の石仏が並び、その上の斜面に八幡神社がある。

境内は狭いが、石段横の夫婦ケヤキと呼ぶ樹齢400~500年と推定される大ケヤキ

が、寄り添うように立っている。

さらに下った川岸が、江戸中期の宝暦年間(1751~64)にはあったと記録の残る、

白久の渡し場跡。上流の白川橋ができる昭和4年(1929)まで、渡船が行われていた

という。

このあたりは川幅が広がり、昔は上流から集められた木材が、ここで筏(いかだ)に組

まれて、筏師により江戸まで運ばれたという。

国道に上がり、北側の秩父往還に入る。小さい流れの横にある橋場家↓は、最近、国

の登録有形文化財に指定された旧家。

その横の急坂を上がると贄川宿(にえがわしゆく)である。

贄川宿は江戸時代、秩父甲州往還道の大宮郷(秩父市の中心)に次いで賑わい、

三峯山の講中や、秩父札所への巡礼者、商人などの宿泊が多く、物資の集散地でも

あったことから、六斎市(ろくさいいち)と呼ぶ市もあったという。

当時の面影を残す家並みが続き、紅葉の時期(今年は前週の土・日)には、民家の

縁側に絵画や写真、彫刻、陶芸など展示する、縁側展と呼ぶ催しが開催されている。

家並みの最初の三差路際、屋号・番場さんのお宅で、秩父地方に伝わる「おなめ」

と呼ぶ、大麦、大豆、塩、麹菌を原料にした自然食品を販売しており、多くの参加者が

買い求めた。私にとっても懐かしい味なので、1パック入手する。

贄川宿が終わり、国道140号の権田橋の先で国道を歩道橋で越え、荒川にかかる

白川橋を渡る。

橋から眺めると、下流は流域が広がっているが↑、上流は↓狭く切り立つ渓谷となっ

ている。

このあたりが地層の変わり目とのことだが、その詳しい説明はメモを漏らした。

両側ともに、紅葉の彩りは今が盛りといった感じ。

橋を渡って東に向かう。山すそを回る旧道に入り、上サ(かさ)集落にある神明神社

へ。境内の神楽殿では、春、夏、秋の祭礼には、安政年間(1854~60)から伝わる、

神明社神楽が奉納されるという。

社殿横の戸板に、森玄黄斎が彫りかけたたままの鍾馗(しようき)像が残っている。

森玄黄斎とは、文化4年(1808)、近くに生まれ、極めて小さい彫刻や、漢詩、書

画などに優れた業績を上げた人のようだ。

ここで今日のコースは終わりとなり、秩父ジオパーク理事長の挨拶がある。北側の

車道に出れば、秩父鉄道の終点、三峰口駅は近い。15時25分に着いた。

(天気 晴一時曇、距離 7㎞、歩行地 秩父市(旧荒川村)、地図(1/2.5万)

秩父、三峰、歩数 12,700)