2014年4月25日(金)

4月23日(水)に実施の、4回目の「秩父札所午歳総開帳ハイキング」に参加出来な

かったので、2日後の今日出かけた。

秩父鉄道の大野原駅に10時12分に着き、すぐにスタートした。同じ電車で来た札所

巡りらしい人は3、4人だろうか…。今日のコースは昨年3月30日に歩いているので、

ほぼその道筋をたどることにする。

西側の車道を少し戻り、Y字路を折り返すように東北に進む。最初の19番龍石寺(り

ゅうせきじ)への道標の、反対側にあった宗福寺に寄る。

「かえる寺」と呼ばれており、境内にはカエルの石像が何体も置かれている。境内のシ

ダレザクラは若葉に変わり、北側眼下の八重桜が見頃に。

本堂の左手からは、新緑あふれる美の山(みのやま)の穏やかな山稜が望まれる。

南に少しで19番札所龍石寺へ。寺は大きな1枚の岩盤上に建てられていて、本堂は昭

和47年(1972)に解体復元を終えたという。

本堂の左手には、三途の川の脱衣婆を祭る三途婆堂がある。

少し戻って車道を左折して、旧荒川にかかる秩父橋の右岸に出る。旧秩父橋は、昭和6

年(1931)に竣工の三連アーチ橋。県内では初期の大型コンクリートアーチ橋として、

県指定文化財である。

現在は上流に国道299号の新秩父橋があり、この橋は人と自転車だけの専用橋になっ

ている。

橋を渡ってその下をくぐり、ふり返って橋を下から眺めて国道に上がる。すぐ先で国道

の左手に残る巡礼道を上がり、西進して折り返す。

南下すると光正寺があり、少し離れた二つの民家の間の細道の奥に、鎌倉時代にこの地

を支配した丹党の中村氏と長田氏一族が、延慶3年(1310)に先祖供養に立てたとい

う青石塔婆(あおいしとうば)が残る。

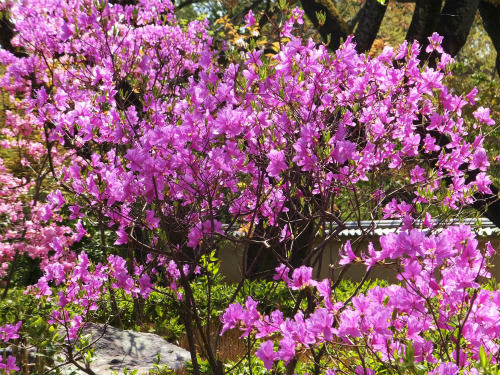

すぐ南側、荒川の左岸段丘上の20番岩之上堂(いわのうえどう)に下る。境内には樹

木が豊富。その中で、ツツジやハナモモ、アメリカハナミズキ、ボケ、ショカッサイ、八

重桜などが色とりどりに咲き競い、モミジの若葉も紅葉のような彩り。

花に囲まれた観音堂は、江戸初期の延宝元年(1673)の再建といわれ、秩父札所で

も指折りの建築という。

左岸段丘上の中寺尾集落を南西に進む。新緑の木々の途切れたところから、南に二子山

や武甲山などの山並みが望まれた。

路傍にはあちこちに、巡礼者のための古い道しるべ石が残されている。

車の交通量の多い県道72号に出てすぐ、21番札所の観音寺(かんのんじ)がある。

本堂は、大正12年(1923)の小学校火災による類焼後の再建とか。

昔この地は八幡宮の社地だったようで、境内には小さな社殿が祭られていた。

県道の南側には、秩父の地芝居役者の座頭(ざがしら)で、明治42年(1909)に

62歳で没した中村十九(とも)十郎の墓がある。

北側、緩やかな稜線のやわらかな新緑を眺めながら県道を南進する。養蚕に使ったのだ

ろうか、小さい屋根を付けた変わった建物が望まれる。

「秩父農産物直売所」があったので立ち寄り、地元産の五穀米とまんじゅうを求めた。

上寺尾集落の中ほど、大きなお地蔵さんの立つ通りを左折して、22番札所童子堂(ど

うじどう)へ。かやぶき屋根の山門の手前にある、満開の八重桜が迎えてくれる。

山門の両側に立つ仁王像は、「童子仁王」と呼ばれ、愛嬌のある顔立ちで立っていた。

寺の名は永福寺で、観音堂が童子堂と呼ばれているようだ。正午になったので、観音堂

に参拝して御朱印をいただいた後、本堂横にあったベンチとテーブルを借りて昼食にした。

食事を終え、12時25分に童子堂を出る。少し戻りショートカットする巡礼道へ。

墓地の横を抜けて高みにあるお地蔵さんの下を進み、県道72号に出た。

すぐ近くの標識に従い、県道の南西に入る巡礼道へ。そばの民家のシバザクラと八重桜

が見頃。

民家が途絶え、「如意輪観音」と刻まれた天保14年(1843)造立の石像の横から

広葉樹林の山道となり、緩やかに上がる。

秩父公園橋からミューズパークに通じる車道を2回横切り、小鹿坂峠の直下にある23

番音楽寺(おんがくじ)に上がった。

境内のハナモモやシャクナゲが見頃。本堂から少し上にある観音堂への道には、シダレ

ザクラが咲き残る。

観音堂は秩父の市外を見下ろす景勝地にあり、江戸中期の建立とか。そばの鐘楼に下が

る梵鐘(ぼんしょう)は、明和5年(1768)の銘があるようだ。

明治17年(1884)、田代栄助を総理とする秩父事件の群衆も、この鐘を鳴らして

秩父町に崩れこんだという。鐘楼の横には、秩父困民党無名戦士の墓もあった。

観音堂から新緑あふれる木々の間を5分ほどで、小鹿坂峠(おがさかとうげ)に上がる。

峠には、1234年に秩父札所を開設した妙見大菩薩、蔵王権現、花山法皇、白河法皇な

ど十三権者の石像が並んでいる。

すぐ下の大きなウワミズザクラが、たくさんの花を見せていた。

南西側に広がる秩父ミューズパークの駐車場に回り、梅園駐車場の中から林間を下る巡

礼道に入る。ヤマツツジの咲く道を下って、アーチダムの堰堤(えんてい)下を回る。

小さいアップダウンがあり、ヒノキの林間を抜けると一軒家とブドウ畑のところに出た。

その家の納屋の下を通過し、さらに下って二十二夜塔の横で車道に出た。

少し下りY字路を右へ、弁財天塔の横から再び林間の巡礼道へ。ところどころで展望が

開け、南に武甲山や秩父の市街地が望まれる。

谷間まで下り小さい流れを横切ったところに、ニリンソウとトキワイカリソウのような

白い花が咲いていた。

江戸時代の巡礼が念仏を唱えながら上がったという念仏坂を上がり、別所の住宅地に出た。

集落の南側まで進んで坂道を右に回り込み、24番法泉寺(ほうせんじ)に東側から入

る。方形造りの本堂は江戸中期の建築で、本尊聖観世音は室町時代の作だという。

午歳総開帳記念ハイキングの第4回コースはここまでで、ゴールの影森駅に向かうこと

になっていた。でもまだ14時半なので、昨年3月と同様、次の25番久昌寺(きゅうし

ょうじ)まで回ることにする。

「一休み一休さん」の石像の横から急階段を下ると、県道72号に面して「お休み処幸

庵」があり、テントも張って巡礼者向けの土産物を並べていた。

県道を少し進んで右手の旧道に入り、大久保集落を通過する。集落を抜けて谷間を進み、

車道の下をトンネルで抜けると、江戸時代の酒蔵資料を展示している、地酒「秩父錦」の

酒蔵資料館があった。

ここは寄らずに通過して車道を緩やかに下り、「秩父十三仏霊場」の一つという宝林院

に入る。

永享年間(1429~40)の開山とのこと。境内東側のツツジや新しい普賢堂のそば

の八重桜が花盛り。石段下には、薄緑色の花を見せる若桜もあった。

ミューズパーク入口交差点で県道72号に入り、折区(おりく)公会堂前まで進む。陽

が西に回り、武甲山の北面にも太陽が差し込んできた。

公会堂の横から右に入り、久那の集落を進む。久那小の先に25番久昌寺の山門があり、

車道の少し先に方形屋根の新しい観音堂が立っていた。

観音堂に参拝し、池の向こうに影を映す本堂に回り、納経所で今日最後の御朱印をいた

だく。本堂の横には弁財天堂もある。

久昌寺は、山門にも掲額があったが通称「御手判寺」という。播州書写山の性空上人が

秩父巡拝の折、閻魔大王から贈られた石の手判をこの寺に納めたことにちなむのだという。

境内のシダレザクラはかなり散っていたが、池畔のモクレンがよい彩りを見せていた。

県道72号に出て、久那小のそばの交差点で右折して南に向かう。

「弁天茶屋」の横を過ぎると展望が開け、左に武甲山が右手谷間には浦山ダムが望まれ

る。

荒川に架かる久那橋と浦山川の橋を渡り、秩父鉄道の浦山口駅に16時8分に着いた。

座布団の並ぶホームのベンチで待ち、16時30分発の上り電車に乗る。

(天気 晴、距離 13㎞、地図(1/2.5万) 皆野、秩父、歩行地 秩父市、

累積標高差 上り約500m、下り約470m、歩数 26,200)

埼玉県 ブログランキングへ

4月23日(水)に実施の、4回目の「秩父札所午歳総開帳ハイキング」に参加出来な

かったので、2日後の今日出かけた。

秩父鉄道の大野原駅に10時12分に着き、すぐにスタートした。同じ電車で来た札所

巡りらしい人は3、4人だろうか…。今日のコースは昨年3月30日に歩いているので、

ほぼその道筋をたどることにする。

西側の車道を少し戻り、Y字路を折り返すように東北に進む。最初の19番龍石寺(り

ゅうせきじ)への道標の、反対側にあった宗福寺に寄る。

「かえる寺」と呼ばれており、境内にはカエルの石像が何体も置かれている。境内のシ

ダレザクラは若葉に変わり、北側眼下の八重桜が見頃に。

本堂の左手からは、新緑あふれる美の山(みのやま)の穏やかな山稜が望まれる。

南に少しで19番札所龍石寺へ。寺は大きな1枚の岩盤上に建てられていて、本堂は昭

和47年(1972)に解体復元を終えたという。

本堂の左手には、三途の川の脱衣婆を祭る三途婆堂がある。

少し戻って車道を左折して、旧荒川にかかる秩父橋の右岸に出る。旧秩父橋は、昭和6

年(1931)に竣工の三連アーチ橋。県内では初期の大型コンクリートアーチ橋として、

県指定文化財である。

現在は上流に国道299号の新秩父橋があり、この橋は人と自転車だけの専用橋になっ

ている。

橋を渡ってその下をくぐり、ふり返って橋を下から眺めて国道に上がる。すぐ先で国道

の左手に残る巡礼道を上がり、西進して折り返す。

南下すると光正寺があり、少し離れた二つの民家の間の細道の奥に、鎌倉時代にこの地

を支配した丹党の中村氏と長田氏一族が、延慶3年(1310)に先祖供養に立てたとい

う青石塔婆(あおいしとうば)が残る。

すぐ南側、荒川の左岸段丘上の20番岩之上堂(いわのうえどう)に下る。境内には樹

木が豊富。その中で、ツツジやハナモモ、アメリカハナミズキ、ボケ、ショカッサイ、八

重桜などが色とりどりに咲き競い、モミジの若葉も紅葉のような彩り。

花に囲まれた観音堂は、江戸初期の延宝元年(1673)の再建といわれ、秩父札所で

も指折りの建築という。

左岸段丘上の中寺尾集落を南西に進む。新緑の木々の途切れたところから、南に二子山

や武甲山などの山並みが望まれた。

路傍にはあちこちに、巡礼者のための古い道しるべ石が残されている。

車の交通量の多い県道72号に出てすぐ、21番札所の観音寺(かんのんじ)がある。

本堂は、大正12年(1923)の小学校火災による類焼後の再建とか。

昔この地は八幡宮の社地だったようで、境内には小さな社殿が祭られていた。

県道の南側には、秩父の地芝居役者の座頭(ざがしら)で、明治42年(1909)に

62歳で没した中村十九(とも)十郎の墓がある。

北側、緩やかな稜線のやわらかな新緑を眺めながら県道を南進する。養蚕に使ったのだ

ろうか、小さい屋根を付けた変わった建物が望まれる。

「秩父農産物直売所」があったので立ち寄り、地元産の五穀米とまんじゅうを求めた。

上寺尾集落の中ほど、大きなお地蔵さんの立つ通りを左折して、22番札所童子堂(ど

うじどう)へ。かやぶき屋根の山門の手前にある、満開の八重桜が迎えてくれる。

山門の両側に立つ仁王像は、「童子仁王」と呼ばれ、愛嬌のある顔立ちで立っていた。

寺の名は永福寺で、観音堂が童子堂と呼ばれているようだ。正午になったので、観音堂

に参拝して御朱印をいただいた後、本堂横にあったベンチとテーブルを借りて昼食にした。

食事を終え、12時25分に童子堂を出る。少し戻りショートカットする巡礼道へ。

墓地の横を抜けて高みにあるお地蔵さんの下を進み、県道72号に出た。

すぐ近くの標識に従い、県道の南西に入る巡礼道へ。そばの民家のシバザクラと八重桜

が見頃。

民家が途絶え、「如意輪観音」と刻まれた天保14年(1843)造立の石像の横から

広葉樹林の山道となり、緩やかに上がる。

秩父公園橋からミューズパークに通じる車道を2回横切り、小鹿坂峠の直下にある23

番音楽寺(おんがくじ)に上がった。

境内のハナモモやシャクナゲが見頃。本堂から少し上にある観音堂への道には、シダレ

ザクラが咲き残る。

観音堂は秩父の市外を見下ろす景勝地にあり、江戸中期の建立とか。そばの鐘楼に下が

る梵鐘(ぼんしょう)は、明和5年(1768)の銘があるようだ。

明治17年(1884)、田代栄助を総理とする秩父事件の群衆も、この鐘を鳴らして

秩父町に崩れこんだという。鐘楼の横には、秩父困民党無名戦士の墓もあった。

観音堂から新緑あふれる木々の間を5分ほどで、小鹿坂峠(おがさかとうげ)に上がる。

峠には、1234年に秩父札所を開設した妙見大菩薩、蔵王権現、花山法皇、白河法皇な

ど十三権者の石像が並んでいる。

すぐ下の大きなウワミズザクラが、たくさんの花を見せていた。

南西側に広がる秩父ミューズパークの駐車場に回り、梅園駐車場の中から林間を下る巡

礼道に入る。ヤマツツジの咲く道を下って、アーチダムの堰堤(えんてい)下を回る。

小さいアップダウンがあり、ヒノキの林間を抜けると一軒家とブドウ畑のところに出た。

その家の納屋の下を通過し、さらに下って二十二夜塔の横で車道に出た。

少し下りY字路を右へ、弁財天塔の横から再び林間の巡礼道へ。ところどころで展望が

開け、南に武甲山や秩父の市街地が望まれる。

谷間まで下り小さい流れを横切ったところに、ニリンソウとトキワイカリソウのような

白い花が咲いていた。

江戸時代の巡礼が念仏を唱えながら上がったという念仏坂を上がり、別所の住宅地に出た。

集落の南側まで進んで坂道を右に回り込み、24番法泉寺(ほうせんじ)に東側から入

る。方形造りの本堂は江戸中期の建築で、本尊聖観世音は室町時代の作だという。

午歳総開帳記念ハイキングの第4回コースはここまでで、ゴールの影森駅に向かうこと

になっていた。でもまだ14時半なので、昨年3月と同様、次の25番久昌寺(きゅうし

ょうじ)まで回ることにする。

「一休み一休さん」の石像の横から急階段を下ると、県道72号に面して「お休み処幸

庵」があり、テントも張って巡礼者向けの土産物を並べていた。

県道を少し進んで右手の旧道に入り、大久保集落を通過する。集落を抜けて谷間を進み、

車道の下をトンネルで抜けると、江戸時代の酒蔵資料を展示している、地酒「秩父錦」の

酒蔵資料館があった。

ここは寄らずに通過して車道を緩やかに下り、「秩父十三仏霊場」の一つという宝林院

に入る。

永享年間(1429~40)の開山とのこと。境内東側のツツジや新しい普賢堂のそば

の八重桜が花盛り。石段下には、薄緑色の花を見せる若桜もあった。

ミューズパーク入口交差点で県道72号に入り、折区(おりく)公会堂前まで進む。陽

が西に回り、武甲山の北面にも太陽が差し込んできた。

公会堂の横から右に入り、久那の集落を進む。久那小の先に25番久昌寺の山門があり、

車道の少し先に方形屋根の新しい観音堂が立っていた。

観音堂に参拝し、池の向こうに影を映す本堂に回り、納経所で今日最後の御朱印をいた

だく。本堂の横には弁財天堂もある。

久昌寺は、山門にも掲額があったが通称「御手判寺」という。播州書写山の性空上人が

秩父巡拝の折、閻魔大王から贈られた石の手判をこの寺に納めたことにちなむのだという。

境内のシダレザクラはかなり散っていたが、池畔のモクレンがよい彩りを見せていた。

県道72号に出て、久那小のそばの交差点で右折して南に向かう。

「弁天茶屋」の横を過ぎると展望が開け、左に武甲山が右手谷間には浦山ダムが望まれ

る。

荒川に架かる久那橋と浦山川の橋を渡り、秩父鉄道の浦山口駅に16時8分に着いた。

座布団の並ぶホームのベンチで待ち、16時30分発の上り電車に乗る。

(天気 晴、距離 13㎞、地図(1/2.5万) 皆野、秩父、歩行地 秩父市、

累積標高差 上り約500m、下り約470m、歩数 26,200)

埼玉県 ブログランキングへ