JR九州

JR九州 鹿児島本線

門司港駅 (福岡県北九州市門司区西海岸)

令和7年2月22日土曜日。福岡県北九州市門司区に来ている。九州へ来てまだ三時間も経っていないが、乗りつぶしの目的は果たせたので本州へ戻ろうと思う。本当は福岡県で一泊してゆっくりして、福岡空港(

FUK RJFF)から成田国際空港(

NRT RJAA)へのLCCで戻りたかったが、三連休のせいか運賃が思ったより高い。そして福岡県での宿泊料金が高い。365日同一価格の

HOTEL AZさんでは空室が見つからなかった。新幹線の方が安くて時間に融通が利くので復路も利用する。宿の方は東に向かいながら宿泊料金を割高に感じない街で泊まる。

門司港駅到着時に出札口で購入しておいた[九]北九市内発の乗車券を自動改札に投入して入場。かつての

門司駅(現

門司港駅)よりかつての

大里駅(現

門司駅)に向かう。その前に見てゆくところが。

関門連絡船通路跡

国道198号を通った時に坂で高くなっていたところの下部だ。

地上の国道198号の様子

関門連絡船の生涯

関門連絡船の生涯

本州と九州を結ぶ輸送機関として、明治34年5月に発足した関門連絡船は、およそ半世紀にわたってその使命を果たした。

最盛期の昭和16年には、下関丸、長水丸、豊山丸などの新鋭船を擁し、1日平均53往復して、年間約880万人(1日平均2万4000人)を輸送する活況を呈した。

しかし、昭和17年関門海底トンネルが開通、同19年にはトンネルが複線化され、さらに33年の関門国道トンネル開通により、昭和38年には利用客わずか40万人に減少した。

これらの時代の流れと世の中の変遷により、関門連絡船はそれまでの本州と九州を結ぶ輸送の幹線動脈としての使命を失い、ついに昭和39年10月31日午後10時40分門司桟橋発の最終便を最後に、その63年にわたる栄光の歴史を閉じた。

この通路は、当時、駅から桟橋までの約100mを結んだものである。(説明版より)

ちなみに

下関と

釜山とを結ぶ関釜連絡船は4年後の明治38年開業。戦時中の昭和20年には運航は途絶えた。昭和45年に

関釜フェリーが開業して航路が復活している。

〈旧監視孔〉

〈旧監視孔〉

詳細は不明ですが、ここは戦争末期、軍の命令で設置された渡航者の監視所跡です。

門司港は、外国航路寄港地の為、関門連絡船の通路は、戦時下の不審者を監視する絶好の場所でした。

監視孔は反対側にもあり、内部が分かりにくい構造で、横に入り口を塞いだ跡があります。

(説明版より)

下関

下関から連絡船で到着した体で列車に乗っていこう。実際はこれから

下関へと向かう。

鹿児島方を望む

鹿児島本線は

門司港-

鹿児島間の路線だったが、平成16年に九州新幹線

新八代-

鹿児島中央間が開業するのに伴い

八代-

川内間が廃止され、第三セクターの

肥薩おれんじ鉄道に移管されて肥薩おれんじ鉄道線が開業している。熊本県と鹿児島県とに跨るが県別に別会社とはなっていない。平成元年に

門司港から

鹿児島の一駅手前の

西鹿児島(現

鹿児島中央)までの急行〔かいもん〕のB寝台を利用。急行は寝台特急と比べて停車駅が多く、その度に目が覚めてよく寝られなかった。

JR九州

JR九州 鹿児島本線 区間快速 4131M列車 [813系R2211編成+R2301編成] (門司港)

門司港発

羽犬塚行区間快速列車(6両編成)に乗車。車内はクロスシートではなかった。

鹿児島本線で門司港を出発

関門海峡を望む (門司港-小森江)

かつての

大里駅、今の

門司駅の手前で

資さんうどん大里店が車窓に見える。

門司駅で下車して行った事がある。しかし今は[九]北九州市内発の乗車券を使用中で北九州市内の駅では途中下車出来ない。いや今日はうどんは食べない。

JR九州

JR九州 鹿児島本線 区間快速 4131M列車 [813系R2211編成+R2301編成]

(門司)

門司港(旧

門司)より

門司(旧

大里)に到着。下車する。

鹿児島本線で門司に到着

門司区マスコットキャラクター

じーも

鹿児島本線より山陽本線に乗り換える

JR九州

JR九州 山陽本線 普通 5156M列車 [415系Fo1521編成] (門司)

※門司-小倉間は鹿児島本線。

常磐線…

小倉発

下関普通列車(4両編成)に乗車。常磐線が415系からE531系に置き換えられてから随分経つ。415系は直流・交流(50Hz)・交流(60Hz)の三電源に対応しているそう。

山陽本線で門司を出発

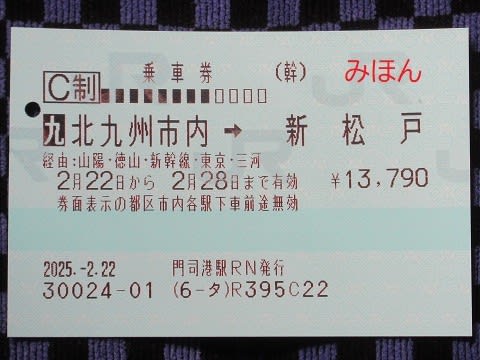

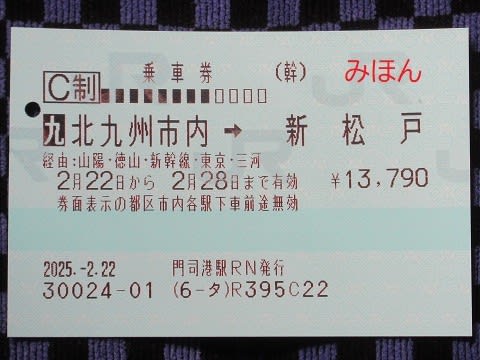

乗車券 [九]北九州市内 ➡ 新松戸(13,790円)

門司港で購入した乗車券。途中の

徳山までは在来線経由としている。

小倉から新幹線に乗る場合は運賃13,750円と異なる。

新下関-

博多間を含む乗車券は新幹線か在来線か指定して購入する。在来線を選び関門隧道を抜けて九州・福岡県より本州・山口県、

豊前国より

長門国に入る。

JR九州

JR九州 山陽本線 普通 5156M列車 [415系Fo1521編成] (下関)

関門海峡を越えて終着の

下関に到着。下車する。

山陽本線で下関に到着

鹿児島本線 区間快速 4131M 門司港(11:23)→門司(11:30) クモハ813-2211

山陽本線 普通 5156M 門司(11:39)→下関(11:46) モハ415-1521

下関で途中下車する。自動改札機でも途中下車出来るが有人窓口で途中下車印を貰い出場する。

JR西日本

JR西日本 山陽本線

下関駅《東口》 (山口県下関市竹崎町)

郵便局へ行き、ゆうちょATMを利用する。そろそろ持ち合わせが少なくなってきた。

釜山門

国道9号と下関駅を望む

駅に戻り途中下車した乗車券で有人改札より入場する。

JR貨物

JR貨物 電気機関車EF210形4号機 〔ECO-POWER桃太郎〕 (下関)

側線には電気機関車が。桃太郎(EF210形)は直流用なので九州まで行けない。関門隧道は交直流の金太郎(EH500形)が牽引する。

JR西日本

JR西日本 山陰本線 普通 860D列車 [キハ47形] (下関)

※幡生-下関間は山陽本線。

山陰本線に入る気動車(ディーゼルカー)が出発を待っている。山口県内の山陰本線は非電化。

広 クチ

広

広 クチ

広は広島支社、

クチは新山口支所から。中国統括本部が出来て

中クチと変わるようである。広島鉄道管理局の

広に馴染みがあるのに。

広ヒロもなくなるのか。

下関

下関発

小串行普通列車(2両編成)に乗車する。隣の

幡生までは山陽本線を走る。一駅だけ気動車に乗って進んでみようと思う。クロスシート、昔ながらのボックス席に腰掛ける。

山陰本線で下関を出発

※幡生-下関間は山陽本線。

※幡生-下関間は山陽本線。

下関を出発。複線電化の山陽本線を気動車が走る。何だか車内が臭う。何か臭いのきつい食品?を持ち込んでいる客がいるようだ。車内は高校生らで混雑しているのに生徒さん方が気の毒だ。

JR西日本

JR西日本 山陰本線 普通 860D列車 [キハ47形] (幡生)

※幡生-下関間は山陽本線。

列車は山陰本線の分岐する

幡生に到着。下車する。臭いから解放される。

山陰本線で幡生に到着

※幡生-下関間は山陽本線。

※幡生-下関間は山陽本線。

列車は京都方面へ(京都まで行く訳ではない)

山口県内の山陰本線では令和5年の大雨で被災。現在も

人丸-

滝部間が不通となっている。代行バスが

長門市-

小串間で運転されている。

幡生でも途中下車しようと駅舎に向かう。無人駅ではないが駅員さんの姿は見えない。係員不在時間帯があって朝夕しかおられないようだ。駅員さんが不在でも自動改札機で途中下車出来る。しかし

JR西日本の自動改札で何回か途中下車すると出場出来なくなる。それで

下関では有人改札を利用した。

JR東日本の自動改札では何度改札機を通ろうが問題ないが、JR各社で設定が違うのだろう。自動改札で出場出来なくなっても切符は有効である。それでもこの先どこかの駅で不意に自動改札の扉が閉まるのは嫌なので

幡生での途中下車は止めておく。

JR西日本の自動改札で三回くらいは途中下車出来る説がある。みどりの券売機(指定席券売機)と近距離券売機が見える。駅舎内にベンチがあるので座って次の列車を待ちたかった。駅舎内で改札内の風の当たらない場所で立って待っている。プラットフォームにもベンチがあるが吹きっさらしである。そろそろプラットフォームへ向かう。

山陰本線の線路

枕木に犬釘などでレールが固定されている。

山陽本線の線路

PC枕木にボルトで固定してある。バラストの盛りもいい。

下り列車が出てゆく

JR西日本

JR西日本 山陽本線 普通 3330M列車 [115系N-08編成] (幡生)

上り列車も入って来た。後方の幡生操車場には門司方よりEH500形の牽引する貨物列車が。EF210形に付け替えるのだろう。

下関発

岩国行普通列車(4両編成)に乗車する。

下関でこの列車が出発するまで待っておればよかったが、先に出る山陰本線の気動車に乗りたかったのだ。臭いには参ったが。

山陽本線で幡生を出発

広大な干拓地を望む (小月-長府)

線路はかつての海岸線付近を通っているが、国道2号小月バイパスは干拓地を通過する。

カップヌードルの工場が (埴生-小月)

木屋川を渡る

上流側には国道2号の旧道だった山口県道33号下関美祢線、新幹線の橋梁が見える。国道2号小月BPは下流側を通っている。松屋トンネルを抜けて下関市より山陽小野田市に入る。

JR西日本

JR西日本 山陽本線 普通 3330M列車 [115系N-08編成] (埴生)

列車は

幡生から

埴生に到着。下車する。

山陽本線で埴生に到着

山陰本線 普通 860D 下関(12:03)→幡生(12:08) キハ47-1071

※幡生-下関間は山陽本線。

山陽本線 普通 3330M 幡生(12:36)→埴生(12:57) クハ115-3008

山陽オートレース場

山陽オートレース場 (山口県山陽小野田市埴生赤松)

駅からはオートレース場が見える。跨線橋を渡り駅舎へ向かう。予想はしていたが無人駅となっていた。簡易改札機が設置されている。

ICOCAエリアの駅であり交通系ICカードは利用可。しかし紙の乗車券の出場には対応していない。有効な乗車券を所持しているのだからこのまま出場すればいいと思うが、改札付近にインターホンが設置してある。一応途中下車する旨を伝えるべきか。取り合えず呼び出してみる。なかなか繋がらない。ようやくオペレータさんと繋がる。カメラに乗車券を見せて途中下車する旨を伝える。券面を確認して貰い無事に出場する。応対された方は上方の言葉であった。遠方(大阪府?)の方に余計な仕事を増やしてしまったかなと思う。インターホンがなければ防犯カメラに乗車券を示して無札でないとアピールしながら出場したのだが。

出札口は塞がれている

近距離の券売機が1台あり交通系ICカードへのチャージは可能。みどりの券売機はない。

改札口

この簡易改札機は入場時には乗車券の投入が出来るが、出場時の投入口がない。他の駅での話だが列車を降りた客が切符を持って困惑するのを見掛けた。使用済みの切符は回収箱に投入するのである。

JR西日本

JR西日本 山陽本線

埴生駅 (山口県山陽小野田市大字埴生字角野)

山陽小野田市と言う長い市名になっているが、平成17年に旧

小野田市と厚狭郡旧

山陽町が合併して発足した市。旧

山陽町も昭和31年に旧

厚狭町と旧

埴生町とが合併して発足した町である。

駅頭の様子

オートレース場への連絡通路が見える。

埴生で途中下車したのはオートレース目的ではない。かつて競馬はしていたが、競輪、競艇を含めて他はやった事がないのでよく判らない。

雪の降る中を目的地に向けて歩き出す

貨物列車が行く (埴生-小月)

国道2号厚狭・埴生バイパス

暫定2車線で開通しているが、4車線分の用地が見える。

国道190号に突き当たる

山口県山口市の岡谷交差点を起点に、吉敷郡旧阿知須町(現山口市)、宇部市、山陽小野田市(旧小野田市・旧山陽町)を経て下関市に至る国道。上の写真は山口市・宇部市方面を望む。

下関市方面を望む

この先で国道2号厚狭・埴生BPと合流する。同バイパスの開通前はここが国道2号だった。

旧国道2号(現在は国道190号編入区間)を下関方に歩いて目的のお店に到着

以前、車で訪れた事のあるドライブイン。今回初めて公共交通機関と徒歩でやって来た。

生ビール(600円)

三連休初日の午後1時半。少し入店待ちをして席に案内される。座席のタブレットでさっそく注文する。帰国して最初の酒類。やっぱり日本の麦酒は旨い。水郷日田で醸した麦酒だろう。

焼魚定食(1,000円) タコぶつ(550円)

帰国して最初の食事。焼き魚とか、こうゆうのでいいんだよ。焼き魚や刺身で飲む麦酒は実に旨い。前回は車で来たので飲めなかったので、駅から歩いてくる事を考えていたのだ。このドライブインの名物が貝汁。隣の席の人と少し話をしたが、貝汁の味が思っていたのと違ったそう。関東かどこか東の方の人だろうか。でも美味しいと言って貝汁お持ち帰りを購入されていた。山口県だと貝汁はこんな感じで慣れ親しんだ味。いいお昼でした。ごちそうさまでした。

ドライブインみちしお

ドライブインみちしお (山口県山陽小野田市大字埴生)

長閑な道を歩いて駅に戻ります

本場開催のようでオートレース場からはエンジン音が聞こえてくる。

駅に帰って来た

この時間は列車は1時間に1本。約2時間後の列車に乗る頃合いで戻ってきた。入場する。

JR貨物

JR貨物 貨物列車 [EF210形168号機牽引] (埴生)

JR西日本

JR西日本 山陽本線 普通 3334M列車 [115系N-04編成] (埴生)

〔シティ電車〕が来た。

下関発

岩国行普通列車(4両編成)に乗車する。 (つづく)

山陽本線で埴生を出発

いずれも令和7年2月22日撮影

いずれも令和7年2月22日撮影