江戸時代2

江戸時代2 江戸時代の身分制度

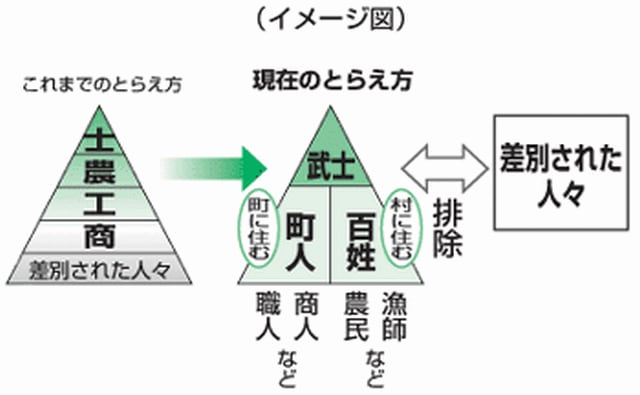

江戸時代の身分制度☆武士は特権階級で苗字を名乗ることと刀を持つことが許されていた

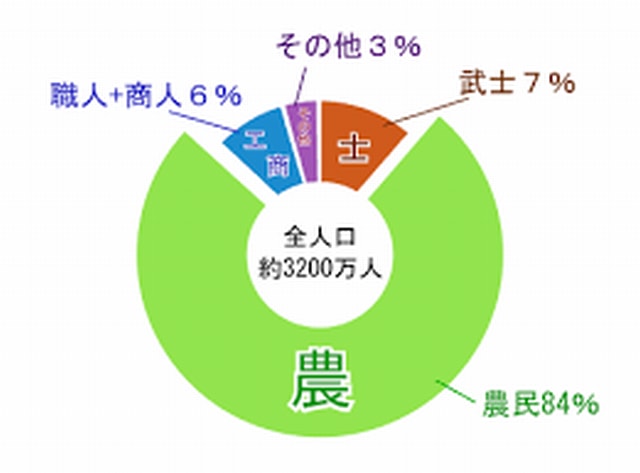

*「士農工商」士は武士(僧侶含む)、農は農民(漁師含む)、工は職人、商は商人

☆「農、工、商」の間に身分の上下はない

*「工、商」は、都市部に住む町人、「農」農村に住む職人は農民

*人口比は、武士は人口の7%前後、農民は80%前後、町人は10%前後

*約3%前後の階級(代表的なのは皮革業を生業とした)

☆皇室や公家は別格の身分

*皇室は幕府から3万石の領地を与えられていてやりくりできた

*中級以下の公家は朝廷からの俸給も少ない(和歌や書道を庶民に教えたりし生計を立てる)

☆「士(下級武士)」と「農工商」との区別

*足軽と農民の間にははっきりした線引きはない

*坂本龍馬は土佐藩の郷士であったが、身分は武士と農民の間のようなもの

☆苗字を名乗れるのは武士に限られた

*農民や町人たちの多くも苗字を持っていたが、公式には名乗れなかった

☆「御家人株を買う」

*旗本や御家人に持参金を持って養子に入れば、町人でも容易に武士になれた

*勝海舟の曽祖父は町人、御家人株を買って名目上は徳川直参の家臣となっている

*新撰組隊士の多くは、町人や農民でした

武士は幕府や藩に召し抱えられ、禄(給料)を与えられる身分

武士は幕府や藩に召し抱えられ、禄(給料)を与えられる身分☆禄は個人ではなく家に与えられた

☆家の主人が隠居すると、家督を継いだ息子が父に代わって城勤めをする

*禄も役職も父と同じで、家老の子は家老になり、足軽の子は足軽になる

☆父の跡を継げるのは長男のみ(次男以下の男子は他家に養子に入る)

☆女性の場合、

*男子の跡継ぎがいない家では、長女が婿を取る

*次女以下は他家に嫁に行くか、「部屋住み」として1生独身で暮らす

☆農民の場合

*父の土地を継ぐことができるのは長男のみ

*次男以下は、ほとんどが武家の奉公人になったり、他の農家の下男になったりした

☆都市の町人の場合

*自由な身分といえるが、生活の公的保障は一切ない

武断政治から文治政治へ

武断政治から文治政治へ☆家光が死去し、長男である家綱が10歳で4代将軍となった

*幼い家綱が政務を執るのは難しく、老中や大目付などが彼を支えた

☆武力を背景にした武断政治から文治政治へと舵が切られた

☆家綱の在職中、「明暦の大火」が起きた

*江戸城の本丸、多くの武家屋敷や神社仏閣が焼けた

☆家綱は身体が弱く、嫡男をもうけることなく亡くなる

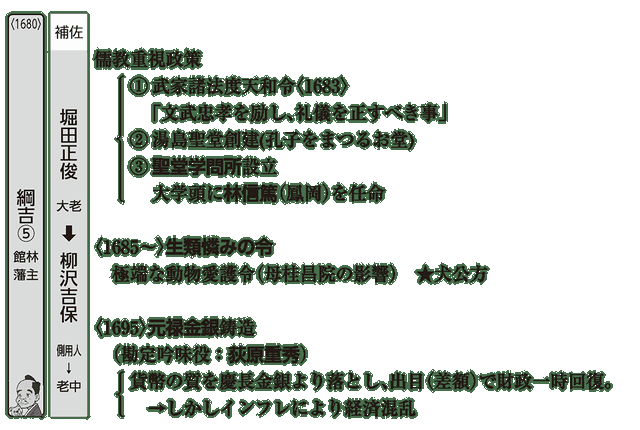

*館林藩主松平綱吉(家光の四男)が将軍職を継いだ

徳川5代将軍綱吉

徳川5代将軍綱吉☆悪法「生類憐みの令」で知られる将軍

☆綱吉の評判の悪さはそれだけが原因ではない

*在職中に天変地異が頻繁に起こったことの方が大きかった

*奥州の飢饉、勅額大火、元禄大地震、浅間山噴火、富士山噴火、宝永の大火などである

☆災害は、為政者のせいであるとも考えられ綱吉は不運でもあった

綱吉の馬鹿げた法律「鶴字法度」他

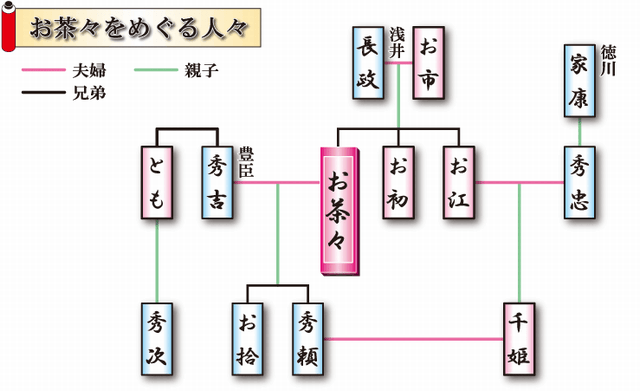

綱吉の馬鹿げた法律「鶴字法度」他☆綱吉は長女である鶴姫を溺愛し、庶民が「鶴」の字を使うことを禁止した

*井原西鶴は西鵬と改名、京都の老舗「鶴屋」は「駿河屋」と屋号を変えた

☆綱吉は能を舞うのが異常に好きだった

*陰で「能狂」と呼ばれるほどだったがその舞は下手

*家臣たちに頻繁に披露し、大名の屋敷や寺社を訪れた際も能を舞うのが常だった

花開く元禄文化

花開く元禄文化 ☆戦国時代から江戸時代初期までの日本は、世界有数の金銀銅の産出国

☆豊かな財力で江戸の町の整備、全国の街道と河川の普請などの公共工事が盛んに行なわれた

☆江戸中期以降は、金銀銅の採掘収入が減り幕府財政が苦しくなった

☆幕府は、貨幣の金銀含有量を減らす改鋳を行なった

*市中に多くの貨幣が出回ったため、インフレにはなったものの景気は良くなった

☆好景気を背景にして「元禄文化」生まれた

*中国で生み出された囲碁のレベルを飛躍的に高めたのも元禄の日本人

☆自然科学が発達した

☆関孝和は、和算と呼ばれる日本式数学の基礎を確立した人物

*独力で代数の計算法を発明し、世界で最も早く行列式の概念を提案した

*円周率を小数点第16位まで正確に求めている

☆江戸時代の庶民が数学を勉強したのは、出世や仕事のためではない

*純粋に知的な愉しみとして取り組んだ

*世界を見渡してもこんな庶民がいる国はない

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『日本国紀』

出典、『日本国紀』

綱吉の「生類憐みの令」「鶴字法度」「能」

(ネットより画像引用)