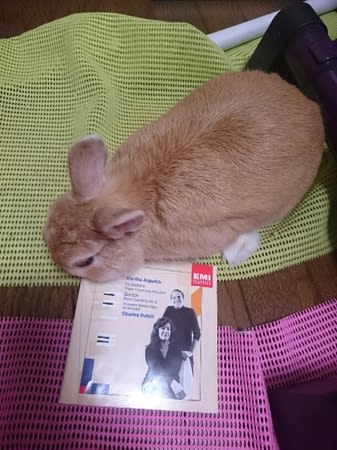

21日(火).わが家に来てから284日目を迎え,買ってもらった「涼感プレート」の上でガールフレンドの白ウサちゃんといっしょに涼むモコタロです

昨日,高田馬場での映画の帰りに池袋西武9階にある「イケダ・ペットファーム」でモコタロが敷いている涼感シート を買いました.Mサイズ(21×29センチ)で,アルミ製です ↑ お店にはアルミ製のほか,大理石,陶製のもあったのですが,触った感じ,アルミ製が一番ひんやりしていたので,1枚2,250円と一番高かったのですが2枚買いました

を買いました.Mサイズ(21×29センチ)で,アルミ製です ↑ お店にはアルミ製のほか,大理石,陶製のもあったのですが,触った感じ,アルミ製が一番ひんやりしていたので,1枚2,250円と一番高かったのですが2枚買いました 説明によると「アルミは熱伝導に大変優れ,軽く,耐蝕性にも優れており,直接触れることで体温をアルミが吸収し,放熱する」とのこと

説明によると「アルミは熱伝導に大変優れ,軽く,耐蝕性にも優れており,直接触れることで体温をアルミが吸収し,放熱する」とのこと 1枚はゲージの中に,1枚はリビングに置きました

1枚はゲージの中に,1枚はリビングに置きました これでモコタロが少しでも夏を涼しく過ごせればと思います

これでモコタロが少しでも夏を涼しく過ごせればと思います

閑話休題

閑話休題

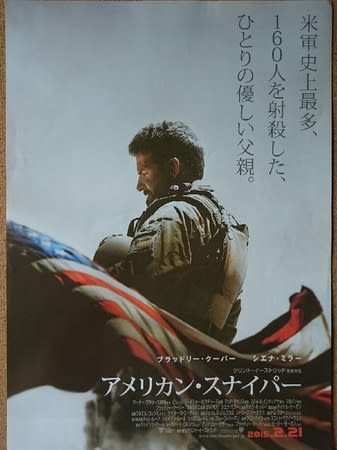

昨日,早稲田松竹でアメリカ映画「アメリカン・スナイパー」と「フォックスキャッチャー」の2本立てを観ました 今日は最初に観た2014年,クリント・イーストウッド監督映画「アメリカン・スナイパー」について書きます

今日は最初に観た2014年,クリント・イーストウッド監督映画「アメリカン・スナイパー」について書きます

原作は,ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー第1位を13週に渡り独走したクリス・カイル(1974-2013)の自伝「ネイビー・シールズ 最強の狙撃手」です 伝説のスナイパーと言われるクリスの半生を,84歳の高齢でメガホンを取ったクリント・イーストウッドが鮮やかに描き出します

伝説のスナイパーと言われるクリスの半生を,84歳の高齢でメガホンを取ったクリント・イーストウッドが鮮やかに描き出します

テキサス生まれのクリスは,厳格な父親から”番犬であれ”と育てられる 彼は難関を突破し海軍特殊部隊ネイビー・シールズに入隊する.一方,私生活ではタヤと運命的に出会い結婚する

彼は難関を突破し海軍特殊部隊ネイビー・シールズに入隊する.一方,私生活ではタヤと運命的に出会い結婚する そんな矢先,アメリカに対する同時多発テロを契機にイラク戦争が勃発する

そんな矢先,アメリカに対する同時多発テロを契機にイラク戦争が勃発する 祖国を守るため,家族を守るため,彼は戦場イラクに赴く.しかも4度も

祖国を守るため,家族を守るため,彼は戦場イラクに赴く.しかも4度も

衝撃的なシーンは何度もありますが,一番衝撃的なのは冒頭の母子に対峙するクリスの決断シーンでしょう 戦地で建物の入口を狙っていると,母子らしき二人が出てきて,アメリカ軍の戦車に向かって歩いて来る.途中,母親が少年に対戦車爆弾を渡すところが銃のスコープに映る.無線で狙撃すべきかどうか本部の判断を仰ぐが「君に任せる」と言われる

戦地で建物の入口を狙っていると,母子らしき二人が出てきて,アメリカ軍の戦車に向かって歩いて来る.途中,母親が少年に対戦車爆弾を渡すところが銃のスコープに映る.無線で狙撃すべきかどうか本部の判断を仰ぐが「君に任せる」と言われる 彼は邪念を振り切って切り引き金を引く.母親は倒れた少年から爆弾を取り上げ戦車に向かってそれを投げつける

彼は邪念を振り切って切り引き金を引く.母親は倒れた少年から爆弾を取り上げ戦車に向かってそれを投げつける その瞬間,クリスの銃が火を噴き母親も倒れ,戦車部隊は救われる.それが公式記録として米軍史上最高の160人を射殺した『伝説の狙撃手』クリスの最初の狙撃成功事例となった

その瞬間,クリスの銃が火を噴き母親も倒れ,戦車部隊は救われる.それが公式記録として米軍史上最高の160人を射殺した『伝説の狙撃手』クリスの最初の狙撃成功事例となった

クリスはイラクで戦い,疲れて帰ってきて,妻に「あなたは心を戦地に残したままだ.もう行かないで 」と懇願されるが,また戦地に赴く.「何のために?」という妻に対し「祖国のためだ」と答える

」と懇願されるが,また戦地に赴く.「何のために?」という妻に対し「祖国のためだ」と答える しかし,敵地の真っただ中で戦うなか,仲間が目の前で撃たれて息を引き取ったり,失明するほどの大けがを負うのを見るうちに,次第に心が病んでいく

しかし,敵地の真っただ中で戦うなか,仲間が目の前で撃たれて息を引き取ったり,失明するほどの大けがを負うのを見るうちに,次第に心が病んでいく そうしたクリスの複雑な心境をブラッドリー・クーパーは見事に演じていました

そうしたクリスの複雑な心境をブラッドリー・クーパーは見事に演じていました

映画の最後,国葬のシーンでトランペットのソロによる葬送音楽が流れますが,メロディーがその昔流行ったニニ・ロッソの吹く「夜空のトランペット」によく似ていました 後でエンドロールを凝視していたら,その曲に「エンリオ・モリコーネ」の名前がありました.ひょっとしたら,あの映画音楽の巨匠モリコーネがニニ・ロッソの曲を編曲したのかも知れません

後でエンドロールを凝視していたら,その曲に「エンリオ・モリコーネ」の名前がありました.ひょっとしたら,あの映画音楽の巨匠モリコーネがニニ・ロッソの曲を編曲したのかも知れません

トランペットの音が消えるとエンドロールが画面の上から下に流れます.しかしBGMは一切ありません 監督はこの映画を観る人にも,アメリカン・ヒーローに対して喪に服してほしいと言っているのでしょう

監督はこの映画を観る人にも,アメリカン・ヒーローに対して喪に服してほしいと言っているのでしょう

ということで,わが家に来てから283日目を迎え,ガールフレンドの白ウサちゃんと並ぶモコタロです

ということで,わが家に来てから283日目を迎え,ガールフレンドの白ウサちゃんと並ぶモコタロです

「シャッターチャンス」「本日開店」「えっち屋」「バブルバス」「せんせぇ」「星を見ていた」「ギフト」という7つの短編から成りますが,他の小説と異なるのは物語が時系列的に流れるのではなく,遡っていくことです

「シャッターチャンス」「本日開店」「えっち屋」「バブルバス」「せんせぇ」「星を見ていた」「ギフト」という7つの短編から成りますが,他の小説と異なるのは物語が時系列的に流れるのではなく,遡っていくことです

そして,最後の「ギフト」でなぜこのホテルがローヤルという名前が付けられたのかが語られます

そして,最後の「ギフト」でなぜこのホテルがローヤルという名前が付けられたのかが語られます

音信普通になっていた次男から封書が届きます.中には3万円とともに「会社が変わって給料が少しだけ良くなった.この金は母さんの好きなように使ってください」という手紙が添えられています.ミコはホテルローヤルまでの道が坂が多いことから,自転車を買おうと思います.ところが,テレビに「死体遺棄事件,容疑者の身柄確保」のニュースが流れ,次男の名前が出ています.ミコは星が照らす深い林の中に入って行きます

音信普通になっていた次男から封書が届きます.中には3万円とともに「会社が変わって給料が少しだけ良くなった.この金は母さんの好きなように使ってください」という手紙が添えられています.ミコはホテルローヤルまでの道が坂が多いことから,自転車を買おうと思います.ところが,テレビに「死体遺棄事件,容疑者の身柄確保」のニュースが流れ,次男の名前が出ています.ミコは星が照らす深い林の中に入って行きます

このオペラは台本も作曲者自身が書いたもので,1682年頃のロシアを舞台とする政治抗争劇,タイトルは「ホヴァンスキー一味」という意味だそうです

このオペラは台本も作曲者自身が書いたもので,1682年頃のロシアを舞台とする政治抗争劇,タイトルは「ホヴァンスキー一味」という意味だそうです

ソリストの山崎亮汰が初々しい表情で登場します.彼はまだ福島県の公立高校2年に在学中です

ソリストの山崎亮汰が初々しい表情で登場します.彼はまだ福島県の公立高校2年に在学中です その鮮やかさを維持しながら第3楽章まで演奏し,大きな拍手に包まれました

その鮮やかさを維持しながら第3楽章まで演奏し,大きな拍手に包まれました アンコールにスクリャービンの一番ドラマティックなエチュードを演奏,またしても拍手喝さいを受けました.越後屋,おヌシなかなかできますな

アンコールにスクリャービンの一番ドラマティックなエチュードを演奏,またしても拍手喝さいを受けました.越後屋,おヌシなかなかできますな いかに彼がベートーヴェンの9つの交響曲を意識していたかが分かります

いかに彼がベートーヴェンの9つの交響曲を意識していたかが分かります

実はX部長が出席するはずだったのですが、前日、よせばいいのに若者を誘ってビールと日本酒とテキーラをチャンポン、暴飲暴食、因果応報、戦意喪失になったため、急転直下、私が代役を仰せつかることになったのです

実はX部長が出席するはずだったのですが、前日、よせばいいのに若者を誘ってビールと日本酒とテキーラをチャンポン、暴飲暴食、因果応報、戦意喪失になったため、急転直下、私が代役を仰せつかることになったのです 」,「新聞界では将来の読者を獲得するためNIE(ニュースペーパー・イン・エデュケーション=教育に新聞を)を展開している

」,「新聞界では将来の読者を獲得するためNIE(ニュースペーパー・イン・エデュケーション=教育に新聞を)を展開している 私も「読みました?」と聞かれたので「文庫本しか読まないので,文庫化したら買います」と答えておきましたが,「誰か買ってください」という思いはSさんと同じです.理屈はこうです

私も「読みました?」と聞かれたので「文庫本しか読まないので,文庫化したら買います」と答えておきましたが,「誰か買ってください」という思いはSさんと同じです.理屈はこうです

」

」

これが一歩間違うと「ハ短調」が「破綻調」になってしまいます.かなり前のことですが,アンドリュー・リットンというアメリカの指揮者による”運命”は,まさに”破綻調”でした

これが一歩間違うと「ハ短調」が「破綻調」になってしまいます.かなり前のことですが,アンドリュー・リットンというアメリカの指揮者による”運命”は,まさに”破綻調”でした やけに威勢のいい,実にあっけらかんとした演奏で,後に何も残らない演奏だったのです

やけに威勢のいい,実にあっけらかんとした演奏で,後に何も残らない演奏だったのです 」とダメ押しをされていました.懲りない人は凝りない,凝るのは肩だけです

」とダメ押しをされていました.懲りない人は凝りない,凝るのは肩だけです

二条内閣は裏方として教育問題に取り組むことになるが,京都御所に忍者が忍び込み閣議を盗聴,二条内閣の大阪府への協力が白日の下にさらされる

二条内閣は裏方として教育問題に取り組むことになるが,京都御所に忍者が忍び込み閣議を盗聴,二条内閣の大阪府への協力が白日の下にさらされる

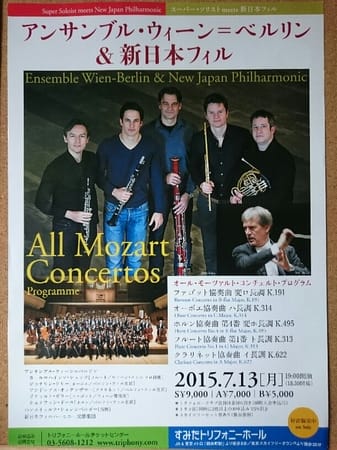

②のピアノ独奏は山亮汰,指揮は大井剛史です

②のピアノ独奏は山亮汰,指揮は大井剛史です

それが,聴いているうちに”軽い”が”軽快な”に変わってきました.とにかく速いパッセージも難なくこなし,華やかな雰囲気を醸し出します

それが,聴いているうちに”軽い”が”軽快な”に変わってきました.とにかく速いパッセージも難なくこなし,華やかな雰囲気を醸し出します 後ろに控える新日本フィルのメンバーも笑顔で迎えています

後ろに控える新日本フィルのメンバーも笑顔で迎えています

という期待で,会場は興奮の坩堝と化しました

という期待で,会場は興奮の坩堝と化しました

メンデルスゾーンの曲は弦楽八重奏曲を始めとする室内楽が大好きですが,久しぶりに聴くイタリア交響曲も素晴らしいと思いました

メンデルスゾーンの曲は弦楽八重奏曲を始めとする室内楽が大好きですが,久しぶりに聴くイタリア交響曲も素晴らしいと思いました