配信

【関連記事】

配信

。食事は数回(自宅に)持っていった」と供述しているという。 21日午後7時半頃、同じマンションの住民が「(両容疑者の部屋で)赤ちゃんが倒れている」と110番した。署員が駆けつけたところ、ドアが半開きになっており、玄関で横になっていた次女を見つけた。部屋の窓は閉められ、乱雑な様子だったという。

これとは別に、同日午後4時半頃、自宅近くの路上を歩いている長女を通行人が見つけ、迷子として110番した。長女は同署に保護された。2人に目立った外傷はなく、衰弱もしていないという。県警は21日までの間、子どもたちがどう過ごしていたかや、日常的に育児放棄がなかったかなどの点を詳しく調べる。

通報した住民は「ドアの隙間から小さな子どもが見えて本当に驚いた。心配したが、無事でほっとした」と話した。

【関連記事】

配信

浅草署幹部によると、女児は今月22日夕~23日朝に同区日本堤のマンション室内に放置され、病院で死亡が確認された。同署が詳しい死因を調べている。

女は同24日の逮捕後、自宅で約3か月前に女児を出産し、自治体への出生届は出していないと供述。女児に名前をつけ、母乳で育てていたという。放置した理由については「生活のために仕事に出かけた」と話しており、同署が当時の状況を調べている。

【関連記事】

配信

朝日新聞社

【関連記事】

配信

【関連記事】

渡辺 靖 (著)

近年アメリカでは、黒人やヒスパニック系など非白人の人口増加・権利拡大に対して危機感を募らせる白人が少なくない

。だが、「人種差別主義者」というレッテルを恐れて意見の表明も憚られるのが実情で、「人種」間の緊張は殺人事件やヘイト団体の衝突など過激な形で現れることが多い。

社会の閉塞感が強まるなか、民族・文化の多様性が大きな魅力だった移民大国アメリカはどこへ行くのか。各地の草の根の運動を調査・報告する。「もし日本に外国人が数百万単位で入ってきたら?

それに違和感を表明したときに『日本人至上主義者』『人種差別主義者』と批判されたら?」――ある白人ナショナリストが著者に投げかけた問いは、外国人労働者の受け入れを拡大するという日本の私たちにとっても他人事ではない。

渡辺/靖

1967年(昭和42年)、札幌市に生まれる。97年ハーバード大学大学院博士課程修了(Ph.D.社会人類学)。ハーバード大学国際問題研究所、オクスフォード大学シニア・アソシエート、ケンブリッジ大学フェローなどを経て、2005年より慶應義塾大学SFC教授。専門はアメリカ研究、文化政策論。日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。著書『アフター・アメリカ』(慶應義塾大学出版会、2004年。サントリー学芸賞、アメリカ学会清水博賞、義塾賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

アメリカを分裂から救うにはリベラル思想では無理で、建国の理想を掲げなおすしかない。それは白人が拵えたものだ。だからと言って、白人を特別に優遇するものではなく、あくまで理念の尊重である。明治維新からの国づくりは英独を手本にしたが、成功した黒人国家がその時あったらこだわりなくそれを参考にしただろう。そういうことだ。ついでに言うと、人種的偏見をなくすにもリベラルでは無理だろう。それは対立をあおるための道具だから

ここまでが前提ではなかろうか。だから本書には一応低い評価をつける(もちろん高い評価がすでにたくさん出ているから安心して私の感情を出すのであって、それ以上の意味はない。最高評価でもよいくらい)

私はトランプ大統領の誕生を日本にとっても世界にとってもよいものとみていたので、まだ選挙の最中から彼を誹謗中傷する人が多いことの理由がわからず、単にイデオロギー的な反発とみていたが、この本を読むとなるほど彼を嫌う十分なバックグラウンドがあの国にはあるのだとわかった

また、日本にも極端な民族主義を掲げる団体があるが、この地でのコンフリクトは米に比べれば子供の喧嘩レベルであり、それに応じて思想的にあやふやで問題意識も非常にレンジが狭いと感じた

その他、読んでためになる部分が多い。ただ、著者の感覚がなんとなく肌に合わないだけだ

なぜ肌に合わないか。リベラル的な先入観にもう一つついてゆけないのだ。たとえば人種は科学的に否定されたものと、当たり前のように著者は言うが、それこそ偏見だろう。人種など存在しないと科学的な道具立てで言うこともできるし、逆も言える、ということが正しい見方だ。球と立方体はトポロジーの立場では同じものだから球というものは存在しない、と言ったらおかしな話だろう。ドーベルマンとチワワという犬種があるように、人間にも差異がある(犬種は分類学上の種ではない、という反論ももちろん理解したうえで言う。ダーウィンはフィンチの見かけの違いを、連続的であるから研究するに値すると思った。では、連続的であるから研究を避けるとはいかなる偏見か)。それ自体に差別の種はないと腹をくくって、医学の将来のことなども考えると、まじめに「科学的に」人種の存在を研究するべき時が来ている、と思う

リベラル思考に基づく限り差別は解消されないということの一例として書いておく

白人ナショナリズムとは白人至上主義のことである。

もうかなり昔から議論されてきた古い、重いテーマである。

トランプ大統領が白人ナショナリストかどうかは見解の分かれるところだが、

彼が「白人ナショナリストのように」話すという点では衆目はほぼ一致する。

実際2020.5.25にミネソタ州で起きたジョージ・フロイド事件(無抵抗の黒人を

白人警官が首を膝で押さえつけて殺した事件)でもトランプの投稿が人種差別的

であり暴力容認的であるという理由で全米に過激デモが拡散している。

この本は、前作『リバタリアン』の姉妹編である。リバタリアンは自由至上

主義で、保守的、権威的、極右的な白人ナショナリズムとは対極の位置を占めて

いるように思われるが、実は似通ったッ部分もある。両者ともに保守(=共和党)

リベラル(=民主党)といった二大政党制や大きな政府に反対で、ポリティカル・

コレクトネスに批判的である。異形のトランプ政権の時代に大きく息を吹き返し

現在も拡大しつつある白人至上主義のあれこれを、ヘイト・グループやカルト

集団といった危ないものも含めてこの本は丁寧に紹介してくれる。民主主義の

今後を占う意味で参考になる。

社会党委員長・浅沼稲次郎を刺殺した山口二矢(おとや)のことは日本ではもう

忘れ去られているが、ある白人ナショナリストのグループでは、アイドル化されて

いるのに驚く。また白人ナショナリストには高学歴の人たちが多いのにも驚く。

反ユダヤで遺伝学が大好き。彼らによれば人種の能力(賢さ)は、

[ 黒人<<ヒスパニック<<白人<<北東アジア人 ]

ということらしい。

「アメリカは白人が作った国だ。程度の低い黒人やヒスパニックが流れ込んできて

彼らのやらかした失敗にどうして白人がその責任を追わなければならないのか」

という不満が白人のこころの底に鬱積している。

私たちはアメリカ経済や文化の素晴らしさは、人種多様性から来ると学校で

習い、そう信じてきた。多くの移民が切磋琢磨するメルティング・ポットだから

こそいろんな斬新なアイデアがでてくる。でも白人たちは本音ではそう思って

いない。もし日本の人口の半分を移民が占めるようになれば、日本人も白人の

気持ちが理解できるようになるだろうと白人ナショナリストは指摘している。

イスラム教徒や黒人などに対する白人過激派の銃撃による大量殺人やテロは、アメリカのみならずヨーロッパにも頻発している。本書は、それを「白人ナショナリズム」と名づけ、著者がそれらの指導的運動家、活動家たちと丁寧なインタビューを繰返し、彼らの動機、心情、思想などを明らかにしようとした貴重な著作である。白人ナショナリストたちがリバタリアンとは違って、徹底した反グローバリズム、反ユダヤ主義(世界中に展開するユダヤ人はグローバリズムの象徴)であることから分かるように、白人ナショナリズムやヨーロッパの極右が台頭している根本理由は、経済の新自由主義やグローバリズムの結果として、物や資本だけでなく、多数の他民族が移民として先進国に流入したことにある。アメリカでは2020年に、18歳以下では白人比率が50%を割り、2045年には全体でもそうなる。白人ナショナリズムのスローガンは「You will not replace us!(お前たちが我々に取って替わるのは許さない)」である。言葉も風習も異なる他民族の人々に職を奪われるだけでなく、白人中心だった居住コミュニティが、彼らの流入によって居心地の悪い不安なものになり、こうした「被害者意識」「敗北感」が白人ナショナリズムの台頭の原因である。白人の出生率は低いので、彼らは、出生率の高い他民族にいずれ国が「replaceされる」ことを恐れている。トランプ政権を強く支持する人のコアには白人ナショナリズムがあるが、白人ナショナリズムは「政治的トライバリズム=部族主義traibalism」の一形態であると著者は考える。「トライバリズム」とは、「人種、民族、宗教、ジェンダー、教育、所得、世代、地域などの差異に沿って、自らの集団の中に閉じこもり、外部を敵視する」(p189)ことにある。つまり、似た者同士が近所に居住し、労働もする居心地のいいコミュニティが、新自由主義による人の移動や経済格差の増大によって崩壊し、見知らぬ人々と一緒に生活しなければならない不安への反動がトライバリズムなのである。アメリカの白人ナショナリズムは、KKKや、ネオナチ風スキンヘッドの若者など、かつての「こわい」感じの運動から、ソフトでスマートな運動へ移ってきた。作者がたくさん会った白人ナショナリズム運動の指導者たちは、もと大学教授など礼儀正しく感じのいい知識人が多かったという。今後、先進国では、新自由主義とグローバリズムの展開が不可避である以上、トライバリズムによる人と人との対立がますます増え、強力な指導者・政治家が求められて民主主義は後退を余儀なくされるであろう。残念なことだ。

資料収集とヒアリングをもとに完成した現代白人ナショナリズム論。普通の厚さの新書にしては多大な情報量。著者は「人種的、民族的多数派による文化的反動」と定義する。白人ナショナリズム団体といっても、すぐに思い浮かぶのはKKKぐらいだが、この本の真ん中あたりには「〇〇系」「××系」に分けて、数ページにわたって各系の団体の主張が載っている。その前に、カリスマという人達の名前が並んでいるが、これもさっぱり知らない。もちろん、知らなくても本は読める。半生と電話インタビューが詳しく書かれているのが、KKKの元最高幹部デュークで、半生は波瀾万丈で、インタビューも面白い。「真珠湾はユダヤの陰謀で、日本人はユダヤの作った原爆の犠牲者」というのはリップサービスか本心か。

KKKは反ユダヤだが、ペイオリコン(原保守主義)を体系化したのはユダヤ系学者で、「米国自由党も親イスラエル。反移民は共通。この本に登場する指導者たちは、礼儀正しく、親日的で、著者は彼らを内面から理解しようとするので、ちょっと怖い感もあり、批判的に読む必要はある。オルトライト(新世代)ではネット利用が盛んで、ソフトなホームページ作りの一方、匿名性に隠れた大胆執拗な攻撃も目立つ。また、反グローバルを唱える白人ナショナリズムが海を越えてグローバルに結び付く傾向もある。白人ナショナリストのスローガンは「ダイバーシティーは白人大虐殺の隠語だ」。最後にトライバリズムの話題になり、著者は、最近の問題は自らの部族(民族、宗教、ジェンダー、教育、所得)を被害者、犠牲者とみなし、他の部族を制圧しようする点にあり、ソーシャルメディアがこれを助長する点にあるとする。その通りかな。

赤坂 憲雄 (著)

寝させ唄でも遊ばせ唄でもない、日本独特の子守り唄。甘やかな郷愁とは対極の暗さを漂わせる一群の守り子唄はどこから来たのか。年端もいかぬ子守り少女たちのモノローグ。おどま盆ぎり盆ぎり、と口ずさまれる背景はいかなるものか。五木の子守唄として採集された70余りの詞章を検討し、近代化の過程で忘れられていった精神史の風景を掘り起こす。

どうやら日本に固有と思われる、ある一群の子守り唄が存在する。子守り唄にもいくつかの種類がある。寝させ唄、遊ばせ唄、そして、子守り娘の唄である。この第三の、子守りの少女らの自己慰安のモノローグともいうべき子守り唄は、じつは欧米には存在しない。そこには「赤とんぼ」のネエヤがいなかったからだ。――<本書より>

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

1953年、東京都生まれ。1978年東京大学文学部卒業。東北芸術工科大学教授。東北文化研究センター所長。民俗学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

内容(「BOOK」データベースより)

少女/女の境界をゆきつもどりつしながら、子守少女の自己慰安のモノローグと

なる。奉公先の苦しさ、背負う赤子の憎々しさ。子守唄は、およそ「権力」など

というものとは無縁の少女による、行き場のない感情のほとばしりである。せい

いっぱいの「異議申し立て」である。いや、しかしそんな守り子唄は、村々に主

人の秘密を暴露する旋律でもあった。子守唄がイメージする牧歌的で郷愁を誘う

のとは異質のかおが、みえかくれする。

だから別名を守り子唄。

そういえば、子供のための歌というよりも、子守りをしている側の歌が多いような気がします。

子守りといっても11・12歳くらいの子だったらしいのですが。。。

歌の歴史的背景を知ることができて、私としては満足な本でした。

語り継がれてきたモノにも歴史があって、そういう上に今があるのだと思えたので。

子供の頃よく母が歌ってくれたのも、五木の子守唄でした。

この本のように、ていねいに振り返っていかなければわからなくなってしまっている。

そして、この本で探られた五木もダムに沈む。

少し前の日本と今の日本とを同時に考えさせられる貴重な本である。

赤坂さんの物静かな決して高ぶらない筆致はいつもながら好感がもてる。

「守り子たちの抵抗の唄」と著者は評する。

「幼い子守りの娘たちが、捨て身で、何か巨大な黒い影に向けて、孤独な戦いを挑んでいる姿が、ここにある」

不遇のどん底にあっても、負けないと決めた時、人は底知れぬ強さを発揮することができる。

「人間は誰もが力を秘め、そして、誰にも、幸せになる権利がある」

さまざまな困難と戦う一人一人を、断じて孤独にさせず、その「心」を力強く支える。

増本 康平 (著)

屈指の高齢社会である日本では、老化への関心も高い。加齢に伴って人間の記憶や認知はどう変わるのか、それらを司る脳にどのような変化が生まれているのか、そして、変化する記憶機能といかに向き合うべきか。加齢をネガティブにばかり捉えず、正しい知識で向き合うための一冊。

増本/康平

1977年、大阪府生まれ。神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授。2005年大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。日本学術振興会特別研究員、大阪大学大学院人間科学研究科助教、島根大学法文学部講師を経て、2011年神戸大学に着任。スタンフォード大学長寿センター客員研究員。専門分野は、高齢者心理学、認知心理学、神経心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

こういう本が見付けられるから読書はやめられません。

書いてあることのすべてが実感として伝わります。

高齢者になったという自己暗示の弊害。やらなければ良かったという後悔と、やっておけば良かったという後悔。年老いても成長し続けるためのやる気と努力があれば、失敗さえも教訓にできる。それらの教えは、生きていく上での指針になります。

記憶の認知心理学研究で第一線に立つ著者が、現在の記憶研究の全体の視野を提供してくれるのは非常にありがたいことです。

実証的な研究を踏まえて、たとえば展望的記憶の重要性、実験室の結果と日常生活での実際の記憶現象との乖離と関連など、非常に興味深いものでした。

しかし、真骨頂は、最終章、人が生を送るなかで、記憶がどのような意味をもつのか、を心理学的観点のみならず、人間学ともいうべき、広い視野から考察する場面です。フランクルからの、過去の人間の事実は誰も消すことが出来ないという「夜と霧」の引用はとても印象的です。

認知症関連の書籍には、トンデモ本が多いなかで、心理学で蓄積された堅実な知識を披瀝するのみならず、人生への深い洞察を示唆してくれる貴重の著作でした。

脳トレの批判もしっかりされています。

人間の記憶について、しろうとにもわかりやすく解説しています。

老いの入り口に入った私にとって、興味深かったのは、やはり認知症のことです。

2点、気になるポイントがありました。

(1)世に宣伝されている脳トレは、認知症の予防には役に立たない(と思われる)。

(2)認知症が発症する原因のうち、自分が関われる要因は15%にすぎない。

予防法に効果がないわけではないが、限定的となる。

適度な運動と、人との交流が大切。

(2)についていえば、運動や交流は、認知症を予防するため、というより、老後を少しでも楽しくすごすため、と割り切ったほうがよいのかもしれない、と感じました。

最後に、あとがきに、とても勇気づけられることが書かれていました。

少し長くなりますが、引用させてください。

(引用はじめ)

(前略)高齢期は記憶力が低下し、長生きすることで認知症に羅患する確率も高まり、最後は自分の親しい人の顔を見ても誰なのかを認識することも難しくなるかもしれず、その恐怖や不安は計り知れません。しかし記憶を個人だけではなく誰かに引き継いでいけるものと捉えると、たとえ認知症になったとしても、それ以前の自分のことを覚えていてくれる人の存在が、自分が自分であったことを担保してくれるのかもしれません。

(引用おわり)(192ページ、9行~14行)

老人はぜひ読んでほしいと思います。

タイトルから内容を推測すると、記憶は加齢によりどのように変化するのか? そしてその対処法は? というものだった。

最近氾濫している健康関連本、たとえば腰痛を治すには、のような内容が浮かんでくる。

しかし本書は「治すには本」ではなかった。

もちろん、全5章あるうちの第3章では「訓練によって記憶の衰えは防げるのか」と題して、

最も関心が深い「よく忘れちゃう」問題について詳しい情報がたくさん出ている。

第3章を読めば、物忘れを防ぐための具体的な日常の態度がわかり、実行したら効果抜群だろう。

ところで、まず第1章では、脳みそのデキについて解説。

最近しばしば目にする脳の地図だが、初耳だったことは、一つの出来事が、一つの部位に収納されるのではない、あっちの部署にもこっちの課にも、といろいろなところに保存される仕組みになっているということだ。

このような情報は専門家から授けてもらうすごい宝物。

著者は、この本を執筆された時、41歳。「まえがき」に、次のように記している。

私は35歳の時からシニアカレッジで毎年「記憶機能の加齢」について高齢者を対象とした講義をしています。

その講義をお世話していただいている方に、

「若い先生が高齢者の前で高齢者の記憶について話してる姿が新鮮で面白い」と笑われたことがありました。

確かに記憶の問題をまさに体験している高齢者に対し、その二分の一ほどしか生きていない私が

高齢期の記憶について講義をするわけですから、釈迦に説法の感はあります。

この文からも分かる通り、普段着の感じで、難しいことも優しく手渡してくれる空気が親しみやすく、明るい。

よって、高齢者も40歳も、明るい希望を失うことなく読めて、ためになるのでは。

びっくりしたことは、認知機能低下の原因が、喫煙や高血圧、空気汚染などよりも、社会的つながりの有る無しが問題だということだった。

つまり、難聴そのものが認知症を引き起こすのではなく、聞き取りにくいために会話を避けることから社会的つながりが減ってゆく。このことが問題なのだということだろう。

これは、視力の補正にメガネをかけるように、補聴器をうまく使いこなせれば問題解決になるわけで、これを読んだら難聴者は元気が出ることと思う。

各章の各所に、こうした希望あるヒントがたくさん盛り込まれている、実際に役立つ本。

もうひとつ面白かったのは、晩年になっても年齢による衰えを感じさせない演奏を行った有名なピアニスト、ルビンシュタインへインタビューした時の答えだ。

ルビンシュタインは、ピアノ演奏における年齢の影響を、3つの方法でマネジメントしていたという。

1 演奏のレパートリーを絞り(選択)2 集中的に練習し(最適化)3 速い手の動きが求められる部分の前の演奏の速さを遅くすることでコントラストを生み出し、スピードの印象を高めた。

これは衰えた部分をカバーする知恵。

高齢になったら、時にはニヤリとしながらこうした知恵を絞るのも楽しみかもしれません。

昨年完全退職して現在66歳の私にとって、これからどう生きていくかという大きな問題に加えて、

自分の衰えていく記憶力に対する失望感は認知症発症の恐れと並行して、少しずつ切実な問題に

なりつつある。私のような老境に差し掛かった人間に加えて、まだそこまで十分な時間がある若い

世代の人たちにも「記憶」という意味やその正しい在り方を理解する上に、本書は極めて興味深い

示唆を与えてくれる。まず認知症(アルツハイー症候)と記憶力の低下は異なるものであり、忘却率と

いう点では、老若で大きな差がないことをまず著者は強調する。認知症そのものの完全な予防策や

治療法は未だに開発されておらず、健康管理、社会との接点の維持、知的な生活などはその予防には

それなりの効果は発揮しても、決定的なものではないことも吐露している。しかし、著者が強調する

のは、「記憶」がやがて自分からなくなっていったとしても、周りの人間や自分を知っている

人間がそれを継続することは可能であり、そのような生き方をすることで「記憶」そのものに

拘る必要もないとの言葉は老年層には励みとなるだろう。著者は心理学者で哲学者や宗教家ではない。

我々に生きる道を教えてくれるわけではない。だが、人間は必ず「老いて死ぬ」という絶対的真理

の中で、いかに良く生きるか、楽しく生きるかとうことが大事か、そして人間の幸福感というものは、

必ずしも収入や住的環境と一致しないということをこの本は再度教えてくれる。

認知症予防のため食事、運動、社会とのつながりと言われてるが

個人でコントロールできるのは15%しかないと言及してること

に驚きである、ましてや脳トレの効果については否定的であり、

あらためて長生きリスクについて考えさせられた内容だった。

加齢によって、記憶は衰える。結果、車をどの駐車場に停めたか、おもいだせないこともあろう。しかし、車

の運転を忘れることがないという。このような捉え方は、記憶という定義をとても曖昧にする思考だとおもう。

記憶頼みで運転しているとは考えにくい。ペダル操作、ハンドル操作によって車がどう進むか。記憶に依ってい

ては、操作が間に合わないだろうし、とてつもないストレスを生じるだろう。運転は、操作を身体がおぼえたこ

とでスムーズに行えるはずだ。

記憶には、頭に依るものと身体に依るものがあるとおもうが、本書ではこの境目が曖昧だ。このような曖昧さ

を放置したまま老化の実態を考察しているので、まとまりに欠ける。老いによる変化と、それを踏まえた幸福の

あり方というテーマで論考を進めた方がよかったのではないか。

<老いると記憶力が衰える>という否定的な思い込み。

だが、加齢によるさまざまな変化を受け入れ、自分を肯定的に評価することが、思い込みによる記憶力の低下を防ぐ。

<できない>思えば、力があっても出なくなる。

<一念>が変われば、一切が、その方向に動く。

<ダメだ>と思えば、その瞬間に、全神経が委縮し、本当に<だめ>な方向へ向かっていく。

どんなに選択肢が限られた状況でも、できることは必ずある。

自分を信じ、前向きに行動を開始すれば、新しい世界が開けていく。

小さな挑戦の積み重ねが不動の自己を築く。

日々の目標を明確にして、行動する。

京都アニの放火殺人事件をめぐり,インターネット上の情報をまとめたサイトに虚偽の情報を掲載されたとして,NHKがサイトのサーバー管理会社(大阪市)に発信者情報の開示を求めた訴訟の判決があり,末永雅之裁判官は管理会社に開示を命じた。

ネット上の投稿に新たなタイトルを付けて転載してまとめたサイトで,京アニの放火殺人事件に関するコーナーに,NHKのディレクターの実名を挙げて「警察よりも早く遺留品を回収した」「NHK共犯説を唱えられても仕方ないぞ」などと虚偽の内容が掲載された。

強制性交等致傷で懲役3年一部猶予

津地裁 2019年11月1日

女性に乱暴し,けがをさせたとして,強制性交等致傷の罪に問われた被告人(30)に対する裁判員裁判の判決で,平手一男裁判長は一部執行猶予制度を適用して,懲役3年,うち満期前の6月は保護観察付き執行猶予3年(求刑・懲役6年)とする判決を言い渡した。被告人は今年4月3日夜,農道で女性(19)を道路脇の田んぼに突き飛ばして口を手でふさぎ「騒いだら殺す」などと脅して乱暴し,左太ももに加療約10日のけがをさせた。同裁判長は,女性と示談が成立していることなどから「同種事案の中で重い部類に属するとは言えない」とし,被告人の妻と出産予定の子どもが「被告人の更生に資する」と指摘。酌量減軽を適用し,保護観察下で性犯罪者処遇プログラムを受けさせることが「再犯防止のために必要」とした。

女子児童に性的暴行加えた男に懲役4年

福島地裁郡山支部 2019年10月7日

当時小学6年生の女子児童に性的暴行を加え強制性交等の罪に問われた男(20)に対し,須田雄一裁判長は,懲役4年の実刑判決を言い渡した。被告人は,去年11月,路上で13歳未満であることを知りながら女子児童に性的暴行を加えた。同裁判長は,「抵抗が困難な女児を狙って無差別に犯行に及んでいることからしても犯行は卑劣で悪質」などと述べた。

同居の養女に性交未遂,男に懲役5年の判決

岐阜地裁 2019年9月24日

同居の養女(当時14)に性交しようとしたとして,監護者性交等未遂の罪に問われた男に対する判決で,出口博章裁判長は,求刑と同じ懲役5年を言い渡した。同裁判長は,「養父の立場を利用した卑劣で身勝手な犯行。常習的で,被害者の身体的,精神的苦痛は大きい」とした。男は養女と同居して生計を支える立場にありながら,今年1月ごろ,自宅で養女の服を脱がせて性交しようとした。この時は拒まれたが,男は約5年にわたって養女に性的行為を繰り返していたという。

女性に性的暴行の元民放局員に「懲役15年」判決

大阪地裁 2019年9月11日

住宅に侵入して女性に性的暴行を加えた罪などに問われた民法テレビ局の元社員(57)に対し,裁判所は懲役15年を言い渡した。おととし5月,集合住宅で鍵が掛かっていない玄関から部屋に侵入し女性を脅し,目隠しをして性的暴行を加えた。被告人は同様の罪などであわせて7回起訴され,検察は懲役18年を求刑。判決で裁判所は「入念に下調べをして,1人暮らしの女性を狙い,2年半にわたり犯行を繰り返していて,規範意識は薄弱だ」と指摘。」

女子生徒に淫行,元教諭に実刑判決 児童福祉法違反「卑劣な犯行」

静岡地裁 2019年8月28日

2018年12月頃から19年3月頃までの間,勤務していた高校の女子生徒が18歳未満と知りながら県内で複数回淫行をさせ,携帯電話で動画を撮影し児童ポルノを製造したとして,児童福祉法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた元県立高教諭の30代の男=懲戒免職=に対し,伊東顕裁判官は,懲役2年6月(求刑懲役3年6月)の実刑を言い渡した。検察側は初公判で懲役4年を求刑したが,動画の所有権放棄などの手続きを踏まえ,判決に先立ち求刑を懲役3年6月に変更。公判は,被告人の氏名について被害者が特定される可能性のある「被害者特定事項」と判断し匿名で行った。

女子高校生に淫行…スマホで動画撮影 男に懲役2年執行猶予5年の判決

札幌地裁 2019年8月22日

去年12月中旬,自ら経営するマッサージ店で,当時高校2年生だった18歳未満の少女に客を装い,いかがわしい行為をしてスマートフォンで動画を撮影した罪などに問われていた風俗店案内所従業員の被告人(38歳)の判決で,裁判所は,「被害者の成長に与えた影響は大きく,その刑事責任は軽視できない」としながら,被告人が事実を認め反省していることから,懲役2年,執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。

女児に乱暴やわいせつ行為繰り返す・元社長の控訴棄却「精神障害の影響はない」

仙台高裁 2019年8月20日

2014年から2018年にかけ,当時4歳から9歳までの女児4人に乱暴やわいせつ行為を繰り返した上で,裸の画像をスマートフォンで撮影するなどして実刑判決を受けた広告代理店の元社長の被告人(36)の控訴審の判決で,秋山敬裁判長は,「自分の行為の結果や影響について冷静に考えながら犯行に及んでおり精神障害の影響はない」と述べ,一審の実刑判決を支持し,控訴棄却の判決を言い渡した。一審の山形地裁は「ゆがんだ性的欲求から犯行を繰り返した」として懲役11年の実刑を言い渡したが,被告人は,犯行は自分が患っている躁うつ病のせいで量刑は重すぎるとして控訴していた。

養女にわいせつ40代男懲役6年

大分地裁 2019年8月5日

昨年8月,同居する中学3年の養女(当時15)に自宅でわいせつな行為をしたとして,監護者性交罪に問われた40代の男に,有賀貞博裁判長は,懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。同裁判長は,養女に対し被告人は,花火大会に行かせることを認める代わりにわいせつな行為を要求したと認定。養女が中学生になったころからわいせつ行為をしており卑劣で悪質と指摘。被告人は,養女の話は虚偽として一部無罪を主張したが,同裁判長は「被害に至る経緯の説明は具体的で,養女の証言の信用性は高い」として退けた。

女子中高生5人に…児童買春などの罪の元警察官に有罪判決

秋田地裁 2019年7月11日

2017年12月から2019年3月までの間,SNSを通じて知り合った女子中高生5人が18歳未満と知りながら現金を渡してみだらな行為をしたり裸の写真など合わせて94枚を送らせたとして,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われていた元警察官の被告人(50)の判決で,杉山正明裁判官は,懲役2年6ヵ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。

少女5人に性的暴行・わいせつ行為の男に懲役18年

名古屋地裁 2019年7月5日

当時16歳の少女に性的暴行を加えけがをさせるなど,計5人の少女に対してわいせつな行為などをした罪に問われた被告人(34)の判決で,板津正道裁判長は,懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。同裁判長は,「路上を1人で通行中の未成年女性の首を絞めて脅すなど,悪質で未成年の被害者が受けた精神的苦痛は極めて大きい」などとした。

児童らに強制わいせつやポルノ製造 元講師に懲役9年

神戸地裁 2019年6月17日

児童らへの強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反(製造),強制性交等の罪に問われた元小学校臨時講師の男(38)に対する判決で,川上宏裁判長は懲役9年(求刑懲役15年)を言い渡した。宿泊施設や勤務していた小学校で,13歳未満の男女12人にわいせつな行為などをしたほか,うち3人の動画をスマートフォンで撮影して児童ポルノを製造した。

中学生の長女に性的暴行,実刑判決「抵抗できない立場」

青森地裁八戸支部 2019年5月15日

2011年1月中旬,自宅で,当時中学生だった長女に性的暴行を加えたなどとして,50代の男が準強姦罪などに問われた裁判の判決で,岩崎慎裁判長は,男に懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。男の暴行が原因で長女が児童相談所に一時保護された際,男は暴力を振るわない約束をしていた。ところが,長女が児童相談所から自宅に戻って1週間もたたないうちに性的暴行に及んでいたという。

<強盗・女性暴行>被告人の男に懲役15年

仙台地裁 2019年3月26日

盗み目的で侵入し帰宅した女性をホテルに連れ去り乱暴したとして,強盗強制性交などの罪に問われた被告人(42)の裁判員裁判の判決で,江口和伸裁判長は,求刑通り懲役15年を言い渡した。江口裁判長は,「女性に誘われてホテルに行った」とする被告人の主張を退け,「反省がみじんも認められない点を考慮した」と量刑の理由を述べた。判決によると,被告人は昨年5月,30代女性のアパートに侵入して財布などを奪った上,女性の手足を縛るなどして車に押し込み,ホテルで乱暴するなどした。

娘と準強制性交,父親無罪 「抵抗不能」認定できず

名古屋地裁岡崎支部 2019年3月26日

抵抗できない状態の実の娘(当時19)と性交したとして準強制性交罪に問われた男の判決公判で,裁判所は「被害者が抵抗不能な状態だったと認定することはできない」として無罪(求刑懲役10年)を言い渡した。検察側は「中学2年のころから性的虐待を受け続け,専門学校の学費を負担させた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり,抵抗可能だった」と反論した。

毎日新聞2016年12月2日 地方版

小6で母が再婚し悪夢が始まった

「話し合おう」。義父はそう言って突然、部屋に入ってきた。不登校の娘を心配する「父親らしい」そぶりを見せながら体に触れてきた。その手は胸や下半身にまで伸びてくる。戸惑う娘に、義父は当たり前とでもいうかのように語りかけた。「普通の親子の間でよくあることなんだよ」。少女はその言葉を信じた。

アオイさん(20代、仮名)は、小学6年の時に母が再婚し、義父の家があった県内に引っ越して来た。性的虐待が始まったのはそれから間もなくのことだった。

母が寝室へ向かってしばらくすると、すっと部屋に入ってくる。義父は普段リビングで寝ていた。「誰にも言うな」と脅されることもなく、暴力を振るわれることもなかった。今から思えば、小学2年の時、実父母が離婚し、「父親」という存在がよく分からなかった。母とは仲が悪かったので相談もしなかった。言動は徐々に激しさを増した。「頭も悪いし、体を売る仕事しかないぞ。それがどういう仕事か教えてやる」。性的虐待の様子をビデオに撮られるようになった。

「それは何?」。あれは中学2年の寒い時期だったと記憶している。保健室の養護教諭が腕の青あざに気づいた。義父からかまれたことを明かした。「頻繁にあるなら児童相談所(児相)に相談しよう」と言っていた直後、その教諭は異動になった。教諭間で引き継がれなかったのか、そのまま時間が過ぎた。

新しく赴任してきた女性のスクールカウンセラーに全てを打ち明けたのは中学3年の秋。「家に帰すわけにはいかない」。すぐに学校が警察に通報し、児相に一時保護された。「家に戻らなくていいんだ」。ほっとする半面、「こんなに大きな問題だったのか」と驚いた。その後、児童養護施設に入所した。

◇ ◇

検査で性交の痕跡が見つかった。しかし、義父が問われたのは児童福祉法違反罪。強姦(ごうかん)罪は被害者が13歳以上の場合、暴行や脅迫が伴うことが要件とされているためだ。下されたのは懲役3年の実刑判決。「そんなに短いの」。児相の職員から聞いてショックを隠せなかった。

数年前、母から連絡があった。出所した義父が「謝りたい」と言っているとのことだった。性的虐待の発覚後、母と義父は離婚したが、関係は続いていた。拒否したが、突然、足がガタガタと震え、涙が止まらなくなった。母が自分の住所や携帯電話の番号を教えるかもしれない--。その後、市販薬を大量服薬して自殺を図ったこともある。ちらつく義父の影。忌まわしい記憶。不意に襲ってくる「薬を飲みたい」という衝動。今はただ、義父と関わらずに済むことを願っている。【山本有紀】=つづく

厳罰化へ 暴行・脅迫がなくても

性犯罪の厳罰化へ向けた法制審議会の答申(今年9月)は、18歳未満の子どもに、父母ら「監護者」がその影響力を行使して性的暴行をした場合の罰則の新設を、柱の一つに挙げている。ポイントは、成立に暴行や脅迫は不要としている点だ。アオイさんのように性的虐待の被害者は、明確な暴行や脅迫もなく、その行為の意味も理解できない幼少の頃から日常的に繰り返し虐待を受けていることが多いため、強姦罪や準強姦罪での起訴が難しい。

ただ、日本弁護士連合会は「自由意思による性交を処罰するのは国家による過度の干渉」だとして、「被監護者の意思に反する行為のみを処罰対象とし、そのことが文言上も明確にされるべきだ」という意見書を出している。

肺炎の多くは、上気道でウイルスや細菌が増殖。せきなどの症状が出た後に肺まで達し、炎症を引き起こします。

ところが、新型ウイルスの場合、上気道の症状が目立たないままに、肺の奥までウイルスが達するケースがあるといいます。肺炎も最初は範囲が狭く、炎症も軽いため目立った症状は現れません。

自覚症状が出たときには、すでに肺炎は重症化。酸素不足に気付かないうちに悪化することがあるのが特徴だというのです。

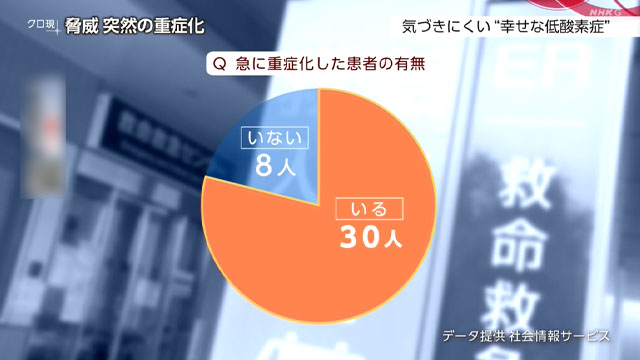

民間の調査会社が行ったアンケートでも、重症患者を診た医師38人中30人が急に重症化した患者がいると回答しています。

讃井將満医師

「実際は体が悲鳴をあげているが、それに本人がなかなか気づきにくい。だから、さらに危ない。(進行した時には)もう手遅れかもしれない。ギリギリですよと。」

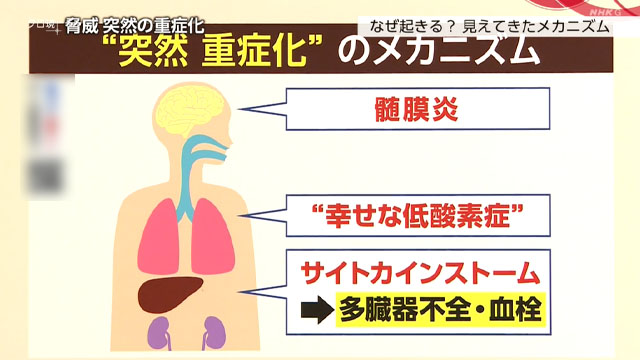

“免疫の暴走”で肺以外にもダメージ

さらに、“サイトカインストーム”と呼ばれる免疫の暴走によって重症化するメカニズムも見えてきました。

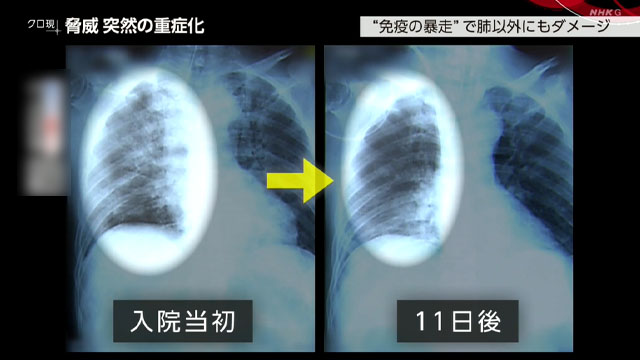

先月中旬に入院した80代の男性。

自宅療養中に突然倒れ、緊急搬送されてきました。入院当初は広い範囲で炎症が起き、特に画面左側で白くなっていた男性の肺。11日後には白い部分が減り、肺炎は快方に向かっていました。

讃井將満医師

「ほぼほぼ良くなっています。『助けられるかもしれない』と思っていました。」

ところが、その後、急激に症状が悪化。数時間後に亡くなりました。

亡くなった男性の孫

「『もしかしたら治るかも』というのがあったので、本当にあっという間のことすぎて、今でも、まだ心の整理がつかない。」

検査の結果、男性は、腎臓や肝臓の機能を示す数値が正常値の3倍以上に悪化していました。

肺炎が改善する中、なぜ他の臓器が悪化していたのか。

讃井医師が考える“サイトカインストーム”のメカニズムです。

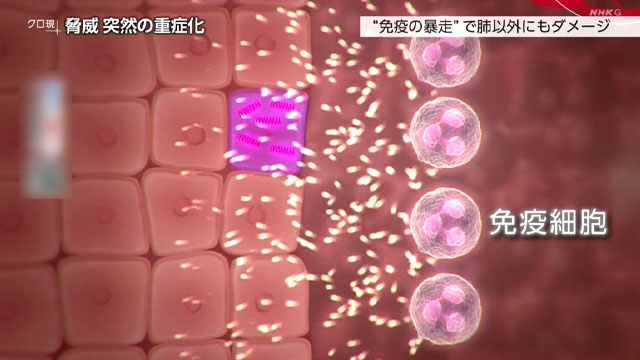

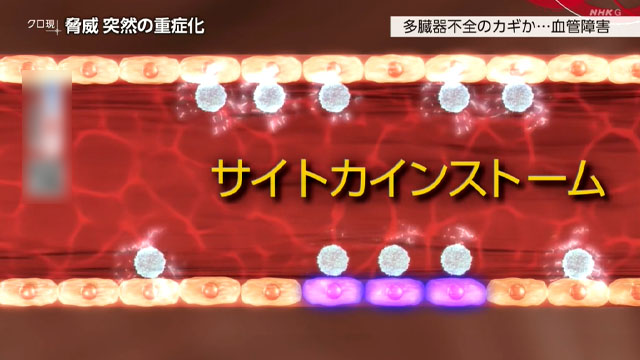

ウイルスが侵入した肺。ウイルスを攻撃するため、免疫細胞の活動が活発になります。この免疫細胞が正常な細胞まで攻撃してしまうのが免疫の暴走、“サイトカインストーム”です。

免疫の暴走が腎臓や肝臓などでも起き、多臓器不全に陥って、死に至ったのではないかと讃井医師は考えています。

讃井將満医師

「ここで1個、肺炎があります。それが体の中をめぐるわけです。その他の臓器にダメージを与える。だんだん細胞が死んでいってしまうので、最終的に急激に亡くなったのかなと。一筋縄ではいかないところがある。」

亡くなった男性の孫

「わからないウイルスなので、だからこそ本当に怖い。肺が良くなっても、他のところが全然だめになっちゃうと、本当に苦しかっただろうなと思って。悔しいですね、本当に。」

多臓器不全のカギか…血管障害

肺以外の臓器で、なぜ さまざまな症状が出るのか。

全身に張り巡らされた「血管」が関わっているという見方も広がっています。

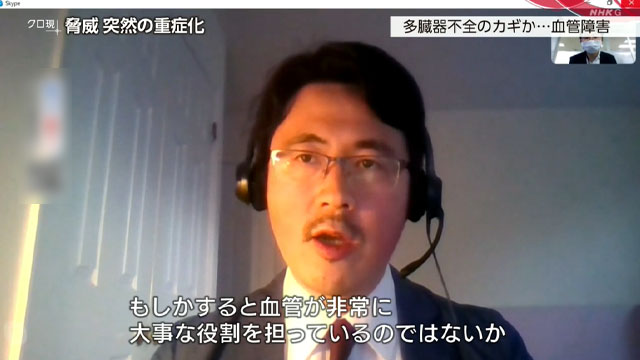

アメリカの大学病院で、ピーク時には150人以上の重症患者を診てきた石川源太医師です。

マウントサイナイ病院 石川源太医師

「ウイルスの侵入期、早期から全身性の炎症期へ移行していくという過程で、もしかすると血管が非常に大事な役割を担っているのではないか。」

石川医師は、「ウイルスの侵入期」のあと重症化していき、「全身性炎症期」に至ると考えています。その移行期に重要な役割を果たすのが「血管」だというのです。

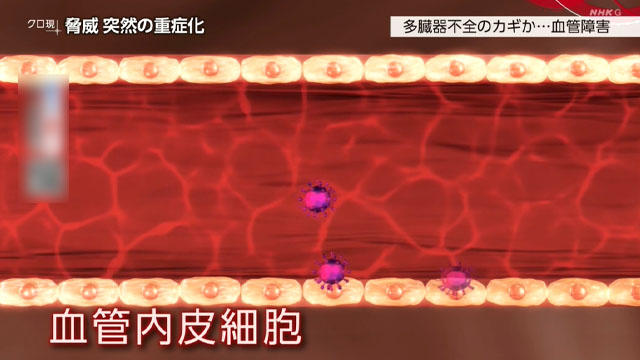

石川医師の考えるメカニズムです。まず、肺に侵入したウイルスが血管を通り、他の臓器へ移動。血管の内側にある血管内皮細胞に侵入します。

すると、これらの細胞を免疫細胞が攻撃。このとき“サイトカインストーム”が起き、他の正常な細胞も攻撃を受けます。

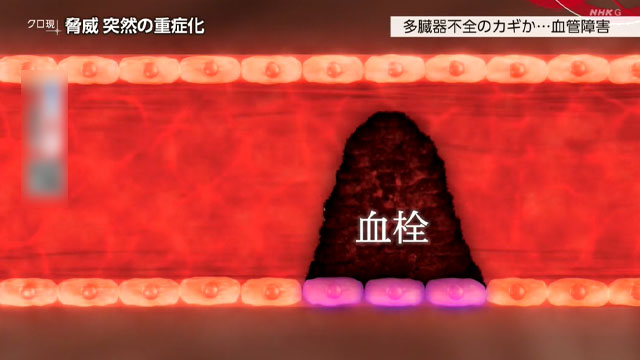

さらに、ウイルスが侵入した細胞の周辺に血小板などが固まり、血栓ができます。これが血液の流れを阻害します。

同様のことが他の臓器でも発生し、多臓器不全に陥ると考えています。

マウントサイナイ病院 石川源太医師

「全身の臓器があっという間に傷害されてしまうことを考えると、やはり血管内皮細胞であったり、血管というところで何らかのことが起こっていると考えています。全身性の炎症期に移行するのを防ぐという考え方が、現時点では非常に大事かなと思います。」

「1~2年の記憶がない」髄膜炎の怖さ

さらに、ウイルスが直接 脳の髄膜を襲ったと見られるケースがあることも分かりました。

感染した20代男性

「正直、この1~2年の記憶がちょっと飛んでいるので。」

新型ウイルスに感染した20代の男性です。

症状は回復しましたが、記憶を失っています。

感染した20代男性

「(意識が戻ったとき)コロナも、もちろん、今 世間で騒がれているのも知らない状態。」

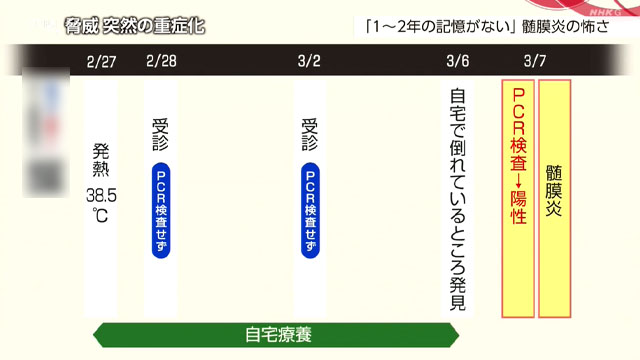

男性は2月27日に発熱。その後、通院はしたものの、自宅で療養を続けていました。しかし、突然倒れ、訪ねてきた家族に発見されます。検査の結果、陽性が判明。脳の髄液にウイルスが入り込み、髄膜炎になっていることが分かりました。

ICUでの治療の結果、意識は取り戻しましたが、脳に後遺症が残ってしまったのです。

取材班

「お仕事のことは覚えていたり?」

感染した20代男性

「仕事関係は全く何も覚えていない。自分が仕事で何をやっていたのか、最初は仕事の勤務場所も全く思い出せなくて、違う会社の名前を言ったりとかしていたみたいで。」

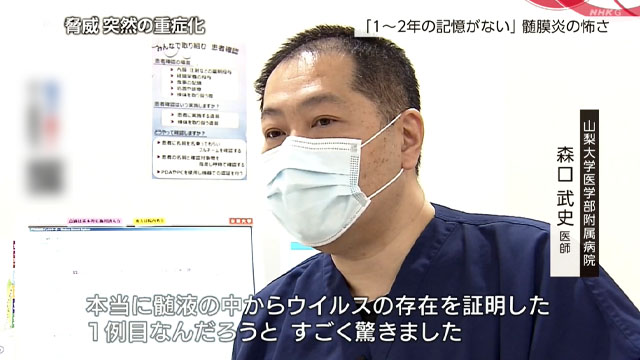

治療に当たった森口武史医師は、鼻から入ったウイルスが直接、脳を覆う髄膜を襲ったと考えています。

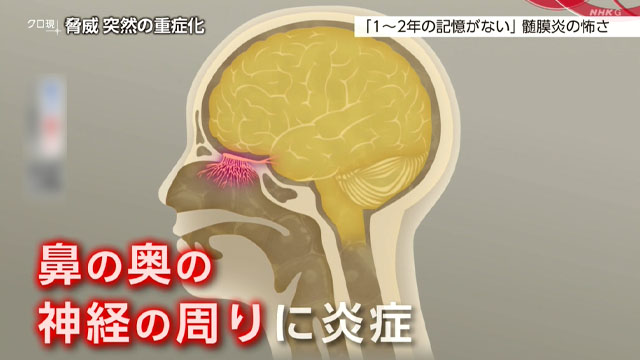

炎症が確認されたのは肺と脳の髄膜だけで、心臓や腎臓、腸に異常はありませんでした。さらに、鼻の奥の、脳ににおいを伝える神経の周りに炎症が見られ、そこからウイルスが侵入したのではないかと指摘します。

山梨大学医学部附属病院 森口武史医師

「ウイルスの侵入経路になりそうだったところが副鼻腔しか考えられなくて、そこにやはり炎症が起きている。本当に髄液の中からウイルスの存在を証明した1例目なんだろうと、すごく驚きました。」

森口医師は、こうしたケースは多くないものの、急激な重症化につながる可能性が高いと警鐘を鳴らしています。

見えてきた突然の重症化のメカニズム。

スタジオで、さらに深掘りします。

なぜ起きる? 見えてきたメカニズム

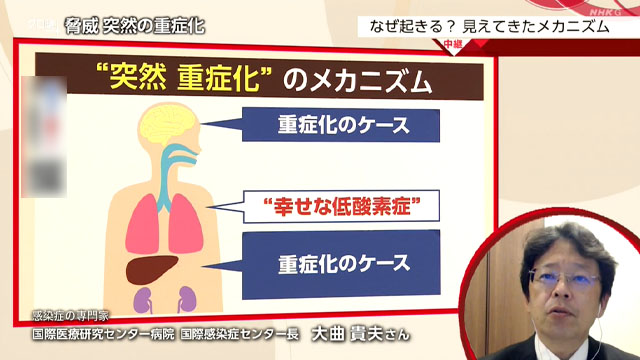

武田:新型コロナウイルスに感染して重症化した要因としては、肺炎が重くなって呼吸不全になるケースが多いんですけれども、そのほかに、肝臓や腎臓が機能不全に陥るケースも挙げられています。VTRで紹介した重症化のメカニズムです。まず、気が付かないうちに肺炎が重症化する、いわゆる“幸せな低酸素症”。国立国際医療研究センターの大曲さんも、こういった症例に思い当たることがあるそうですね。

大曲さん:あります。入院されてきたときには比較的 軽いかぜのような症状が1週間、10日ぐらいで、それこそ1日、2日のうちに急にわっと状態が悪くなって、息が苦しくなって、レントゲンで写すと肺が悪くなっているという方はいらっしゃいました。ですので、直前までは、それほど症状もひどくないけど、急に悪くなるというような例は確かにあります。

武田:それが、もしかしたら“幸せな低酸素症”の可能性もあるということですね。

大曲さん:そう思います。

武田:そして、鼻からウイルスが侵入して髄膜炎になったと診断されたケースもあったということです。これまで、主に気管支や肺に感染するとされてきたわけですけれども、こういったことが起きると本当に怖いなと思いますが、この報告は、どう捉えればいいのでしょうか。

大曲さん:起こり得る話だろうなと思います。実際かぜのような症状で始まるわけですよね。鼻水が出たり、のどが痛くなる。ということは鼻の粘膜、やわらかいところがやられているわけです。そして、もう一つは「においがきかなくなる」という症状が出る方がいらっしゃった。あれは結局、鼻のところの神経が傷んでいるということを意味するわけです。ですので、感染して鼻の神経、においの神経のところへ行って、そこから脳まで行っているということは、そこで感染を起こしていることは十分起こり得ると思います。

武田:そして、“サイトカインストーム”による血栓の形成や多臓器不全。これは今、世界中の臨床現場や研究室から報告が上がっている段階で、断定的なことはまだ言えないということですけれども、どう捉えていらっしゃいますか。

大曲さん:実際コロナの患者さんで、肺もひどくやられるんですが、それ以外の臓器や血液の所見も悪化することがよく分かってきました。調べてみると、いろいろな異常があるんですけれども、炎症の引き金を引くような「サイトカイン」というようなものが非常に高く上がるということが分かってきました。それが、いわゆる“サイトカインストーム”といわれるものですね。これが続くといろいろな臓器が傷んでいきます。多臓器不全という状況に陥ります。ただもう一つは、先ほどもありましたけども、“サイトカインストーム”との関連はなかなか難しいですが、血管自体がどうも傷んでくるんじゃないかという話もあります。血管を裏打ちする血管内皮という細胞があるんですけれども、最近、そこにウイルスが入り込んで感染していることもあるということが分かってきたんですね。そうすると結果、血管に強い炎症が起こります。それが原因で、そこで血が固まりやすくなって血栓ができる。血の巡りが悪くなって、もろもろの問題、例えば脳梗塞のようなものが起こるということも分かってきている。

武田:生活習慣病などで血管にリスクをお持ちの方もいらっしゃると思うんですが、そういった方は要注意ということが言えるのでしょうか。

大曲さん:そうかもしれないなと思っています。そもそも、この新型コロナの感染症で重症化する方に関連する因子というものを調べていくと、確かに血管に関係するものがいろいろあります。高血圧であるとか、心臓の血管の問題、あるいは糖尿病。糖尿病というのは血管を傷める病気ですよね。あとは、喫煙というものあります。喫煙だって血管にいいことはないわけです。そうした、ある意味、生活習慣で起こる病気の結果、血管が傷んでいると。だからこそ、そういう方々の血管にはコロナのウイルスが入りやすくて悪くなりやすいのかもしれないということは、推論としては十分に成り立つと思います。

期待される治療薬

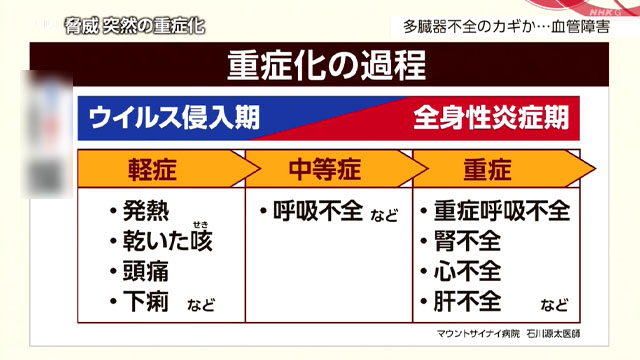

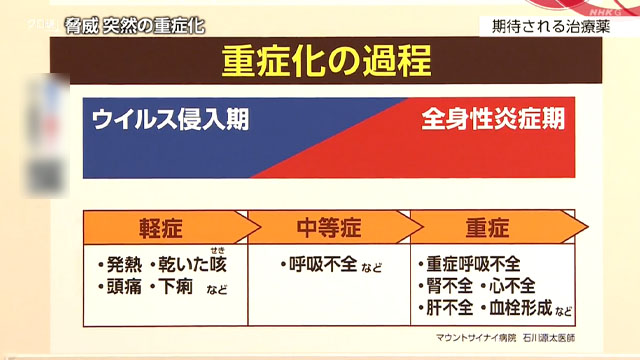

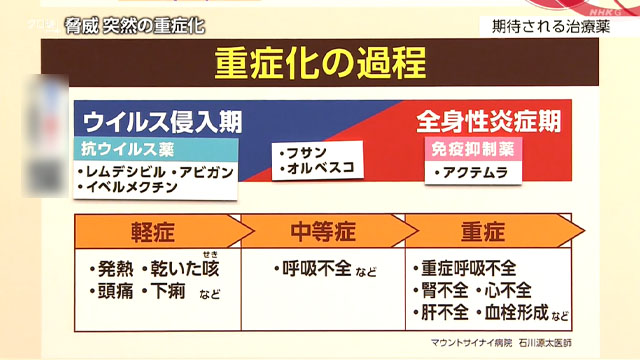

合原:そういった重症化を抑えるために、期待されているのが薬です。VTRで登場した石川源太医師は、このように症状の移り変わりを示しています。

まず、発熱や乾いたせき、頭痛などが見られる「ウイルス侵入期」。その後、肺炎などの呼吸不全が起きる中等症の時期を経て、「全身性炎症期」へと移行していきます。この全身性炎症がひどくなると重症になると考えています。

例えば、レムデシビルやアビガンなどの「抗ウイルス薬」はウイルスの侵入や増殖を抑えるのが狙いです。そして、アクテムラのような「免疫抑制薬」は全身に広がった炎症を抑えると考えられています。

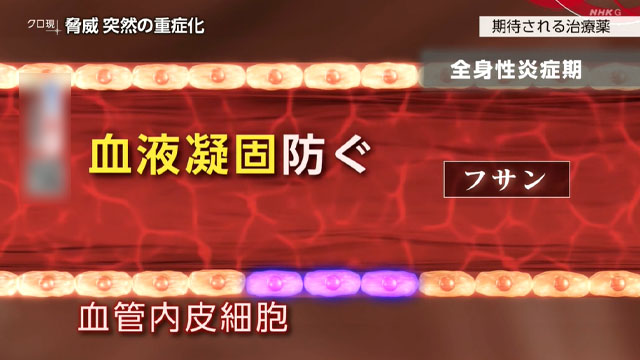

さらに先週、この両方の効果が期待される薬が臨床試験に入りました。

それが、「フサン」。30年以上前から、すい炎などの治療に使われてきた薬です。

東京大学大学院医学系研究科 宮園浩平教授

「1つの薬で“ウイルスの侵入・増えるのを抑える”と同時に、“体の中で起こっている異常な反応を抑える”2つの役割があるのが特徴。」

ウイルス侵入期では、フサンを点滴することで、新型コロナウイルスがさまざまな細胞に侵入することを防ぐ効果が期待できるといいます。さらに、全身性炎症期においても、フサンには血液が固まるのを防ぐ作用があるため、血栓を出来にくくし、重症化を防ぐ可能性があるとしています。

現在、すでに患者への試験的な投与も始まっていて、データの検証が急ピッチで進められています。

東京大学 井上純一郎特命教授

「30年程度 臨床で使われている薬で、副作用はそんなにないと予想されるので、それも非常に大事なこと。臨床研究の中でうまく効果があれば、重症化を防げるということで、ものすごく良い薬になると考えています。」

合原:今紹介しました「フサン」のほかにも、ぜんそくの治療薬「オルベスコ」も両方の効果が期待されています。

大曲さん、国の治療薬開発の研究班の責任者も務められていますが、治療薬の研究は今どこまで進んでいますか。

大曲さん:まずは緊急事態でしたので、急ぐための方法としては、もともと日本にある、ほかの目的で使われているお薬をコロナに使えないかということで使ってみるということが行われてきました。それは、臨床試験という形で、いわゆる「プラセボ」といわれる、効果が何もない薬もどきのものと比べる。それで効果があるかどうかを見るということがやられてきました。実際こうしたお薬を臨床の現場で使って、患者さんに不利益がないか、効果はどうかというところをちゃんとをデータを集めて解析をするという形で取り組みは行われてきています。現状では、少し事実が集まってきたかなというところです。

合原:今後、どういったことを大切に研究していきたいですか。

大曲さん:1つは、こうやって病気自体にいろいろな時期があることが分かってきましたので、どの時期にどのお薬がいいかということを明らかにするということと。あとは、やはり1個1個丁寧に技術を拾っていって、効果の有無に関しては慎重に見極めていくということが非常に重要だと思っています。

武田:厚生労働省によりますと、今ホテルや自宅で療養している軽症の患者は、先月末の時点でおよそ3000人。

そこで突然 重症化し、命を失う人を出さないために、懸命の取り組みが始まっています。

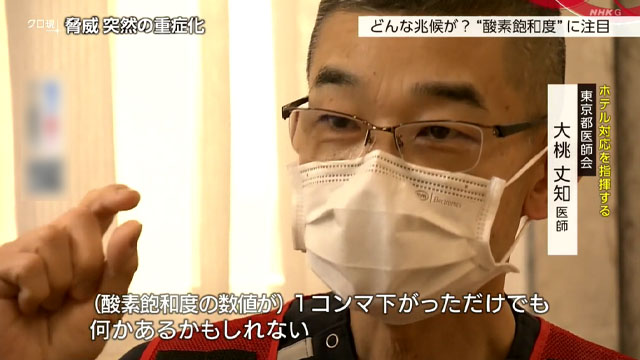

どんな兆候が? “酸素飽和度”に注目

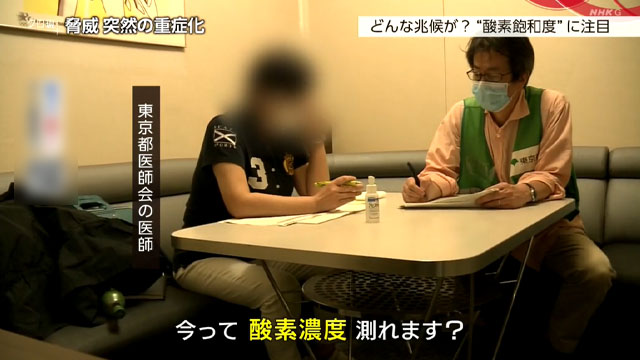

現在120人ほどの軽症者を受け入れている都内のホテルです。

日々の問診で、ある数値に注目しています。

東京都医師会の医師

「今って、酸素濃度 測れます?」

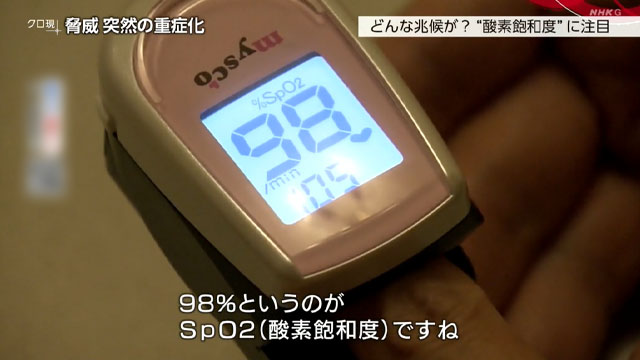

血液中の酸素濃度を意味する「酸素飽和度」です。

「98%というのがSpO2(酸素飽和度)ですね。」

肺から体内に取り込まれた酸素は血液で全身に運ばれます。平常時の酸素飽和度は94%以上と言われています。

ところが、肺や血管などに異常が生じると酸素飽和度は低下。このとき、息苦しさなどの自覚症状がない例もあり、酸素飽和度が異変を察知する手がかりになります。

現在、重症化のリスクを考え、万全を期す意味で基準としているのが94%以下。

東京都医師会の医師

「154番の方、サチュレーション(酸素飽和度)96%、発熱なし。」

ホテル対応を指揮する 東京都医師会 大桃丈知医師

「『沈黙の肺炎』というのが頭の中にインプットされているので、(酸素飽和度の数値が)1コンマ下がっただけでも何かあるかもしれない。その緊張感は大変大きいものがある。」

いま、ホテルに派遣されているのは小児科や消化器科など、感染症の専門ではない開業医たちです。

東京都医師会 猪口正孝副会長

「(陽性になって)1週間から10日くらいは非常に容体が変化してくる危険性がある。」

突然の重症化を防ぐため、酸素飽和度の確認に加え、丁寧な聞き取りを徹底するなど模索が続いています。

渋谷区医師会 西川文則理事

「突然、急変する方もいますので、少しでも私たち医師会の会員たちが協力できるよう、助けになれればいいなと。」

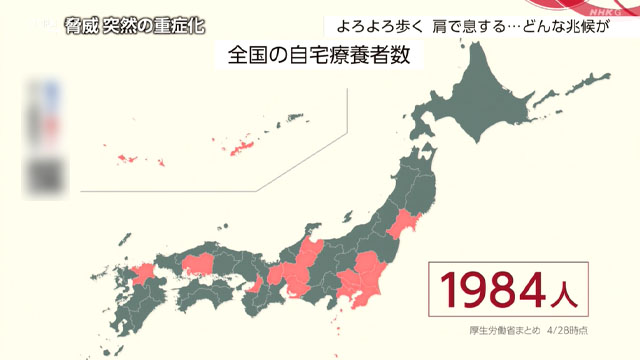

よろよろ歩く 肩で息する…どんな兆候が

先月末の時点で、全国の感染者のうち自宅で療養する人は およそ2000人。

重症化のサインを いかに見過ごさないかが大きな課題となっています。

千葉県市川市では、医師が直接自宅療養者のもとを訪ね、重症化の前に現れる兆候をいち早く捉えようとしています。

50代女性

「きょう死ぬのか、あした死ぬのか、重症化するのを待っているような状態。本当につらいんですよ、自宅療養していても。」

訪問した医師

「夜、苦しくなって眠れないとか、ゼーゼーハーハーが止まらないとかはなさそうですか?」

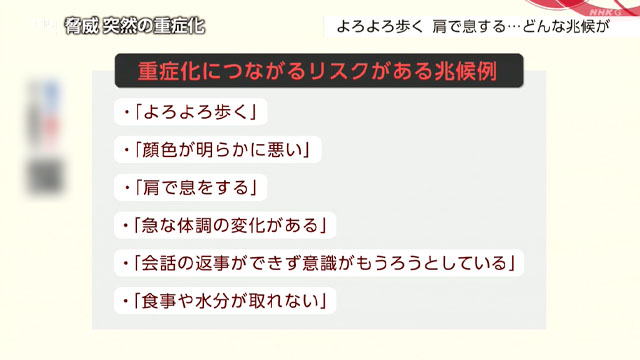

「よろよろ歩く」「顔色が悪い」「肩で息をする」「会話の返事ができない」など、電話だけでは確認しづらい症状。これこそが、重症化を見抜くために必要なサインだと言います。

東京ベイ・浦安市川医療センター 救急・集中治療科部長 船越拓医師

「急に具合が悪くなる前の前駆症状というか、前兆を恐らく何か呈しているという方が多いと思う。自宅にいたがゆえに、助けられた命を落としてしまうということは、僕らとしては絶対に避けなければいけない。」

いま130人以上の自宅療養者を抱える千葉県。しかし、すべての地域で個別に訪問するには限界があります。

県の医療調整本部では、地域の医師たちが最新の症例や治療法などを情報交換。救える命を救うための体制整備を進めています。

千葉県対策本部事務局 医療調整本部 松本尚医師

「自宅待機者をいつもウオッチしている保健所とか、もっともっと長期戦になればなるほど手厚くしなきゃいけない可能性がありますし、そこに医師がどれくらい関与できるかっていうことも必要になってくる。」

重症化を見逃さないための兆候は、ほかにもあります。

それは…。

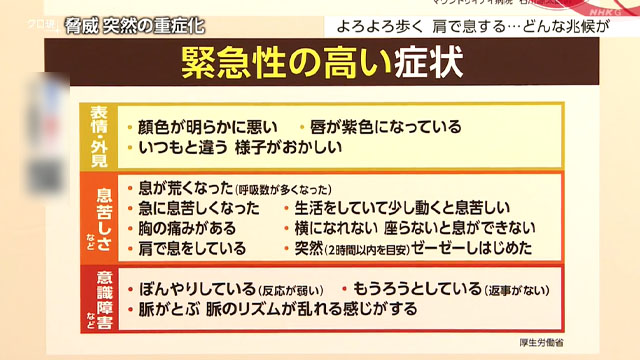

武田:厚生労働省も先月下旬に、軽症者が重症化する前兆となる緊急性の高い症状を公表しました。「唇が紫色になっている」「急に息苦しくなった」、それから、「もうろうとしている(返事がない)」など、13の症状が挙げられています。大曲さん、これは1つの目安になるかと思うんですけど、こういった症状をどうご覧になりますか。

大曲さん:もしかかった方、そのご家族の方はぜひ1回全部見ていただきたいんですけれども、どれもすごく危ない症状なんですね。コロナであろうがなかろうが、こういう症状が出たときには必ず、すぐに病院に行かなきゃいけないというような症状ですので、このようなことに気づいたら助けを求めていただきたい。ただ、なかなか知らないと分からないですからね。ぜひ1回確認していただければと思います。

武田:繰り返しますけれども、こういった症状が出れば、すぐに医療機関に連絡をするということですね。

合原:そして、血液中の酸素飽和度を測る「パルスオキシメーター」。VTRのホテルでも使われていましたが、医療機関でも不足しているそうです。扱いには専門的な医学知識も必要で、一般家庭での使用は控えてほしいということです。

命を守るためにすべきことは?

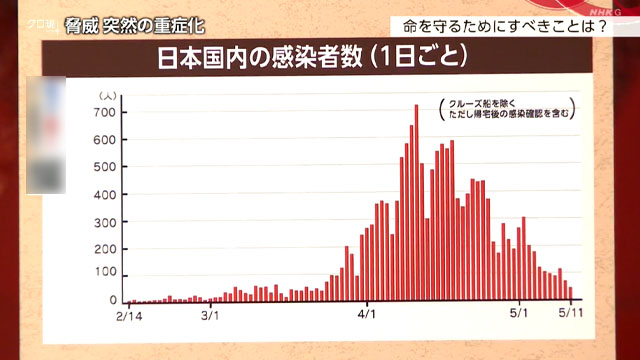

武田:そして、私たちはいま何が必要かということですけれども、こちらをご覧ください。日ごとの感染者数のグラフです。これを見ますと、確かに新たな感染者数は減ってきていまして、少し安心するところもあります。

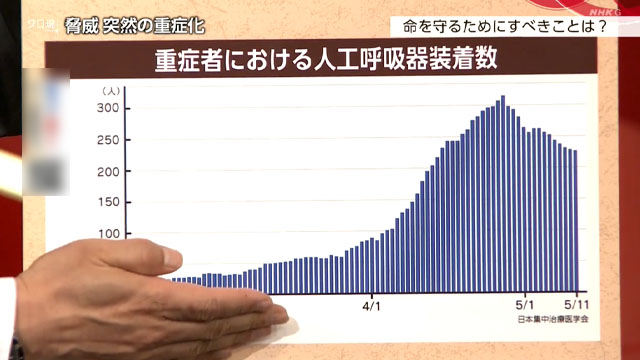

しかし、一方で、これは重症化して人工呼吸器を装着している患者さんの数なんですが、こちらはあまり減っていないんです。大曲さん、まだ油断はできない状況なんですね。

大曲さん:日ごとの感染者数のグラフを見ると減っているように見えますけど、実際にまだ人工呼吸器がついている方はたくさんいらっしゃいます。この病気は長いんです。特に重症になった方は、よくなるまでの期間がすごく長くかかります。おととい退院された僕の患者さんは、たしか1か月以上 人工呼吸器で闘っていたんですね。日本の病院には、まだ人工呼吸器でコロナと闘っている患者さんが多くいらっしゃるという状況です。

武田:ということは、重症化した後の医療体制をしっかり確保するためにも、まだまだ私たちは油断するべきではないということですね?

大曲さん:ちょっとでも緩めるとすぐにまたコロナはぶり返してきますので、そうならないように、みんなで気を引き締めてやっていければと思います。

武田:大曲さん、きょうはお忙しいところありがとうございました。

毎日新聞2020年07月27日22時55分

これまでホワイトハウスのスタッフや大統領の警護にあたるシークレットサービスのメンバーが感染した例はあるが、トランプ大統領と日常的に接する政府高官の感染例はない。

大統領に国際情勢などを直接報告する大統領補佐官は1日に複数回、大統領と面会している。オブライエン氏の感染が確認されれば、トランプ氏も濃厚接触者に当たる可能性がある。【ワシントン古本陽荘】

共同通信2020年07月28日00時58分

これまでの感染者数は計3万1203人となった。クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗客乗員を含めると感染者は計3万1915人で、死者は京都で新たに1人確認されて計1012人となった。