「駅弁」とは、今更言うまでもなく「鉄道の駅や車内で旅客に売っている弁当」のことです。

駅構内で営業するには許可が必要なのは、鉄道省の時代から今も変わりありません。

だだ、「駅弁」に関しては、国有鉄道時代はいわゆる幕の内弁当の系列のものを「普通弁当」、それ以外の御飯とおかずというセットになっていないものは「特殊弁当」に分類され、「米飯がはいっていないものは駅弁ではない」としたために、『特製もりそば』や「サンドウィッチ」などは国鉄末期まで駅弁として認められませんでした。

そして、国鉄が民営化された翌年の1988年(昭和63年)に、以前からあった駅弁事業者の団体である「社団法人日本鉄道構内営業中央会」が、商品の安心・信頼をPRすることを目的に所謂『駅弁マーク』を制定し、会員が製造・販売する『駅弁』に限定して使用を始めました。

だからといって、『駅弁マーク』が付いていなければ「駅弁」ではないと言うことにはなりません。

駅での販売形態が多様化した現代、「駅弁」かどうか迷うことがあります。

特に、駅内のあるコンビニチェーン店で販売している御弁当は「駅弁」?

そこで、自分なりに分類の定義を決めています。

一、鉄道の駅・列車内で、専ら旅客を対象に販売される弁当。

(駅構内のコンビニで販売されている一般的な御弁当は対象外。)

二、掛紙を使用するか、容器や包装に特徴がある。

三、催事用として、鉄道の駅・列車内で販売実績のないものは『疑義駅弁』に分類する。

四、何事にもあるように、例外として「駅弁」に分類するものもある。 「駅弁コレクション」も100を越えましたが、自分なりの定義でも悩んでいる御弁当があります。

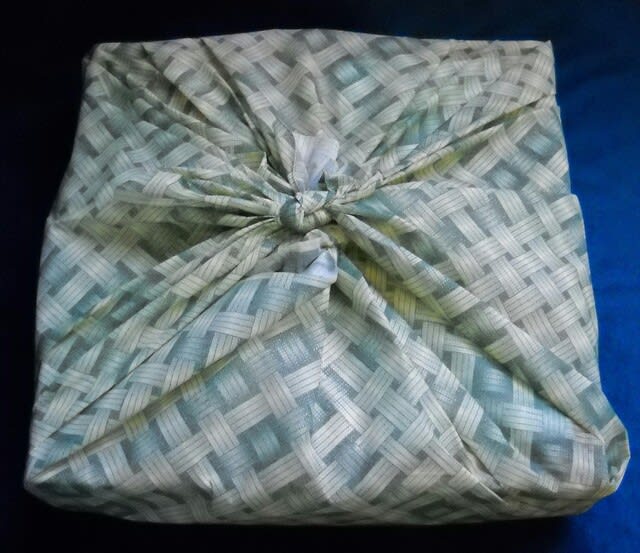

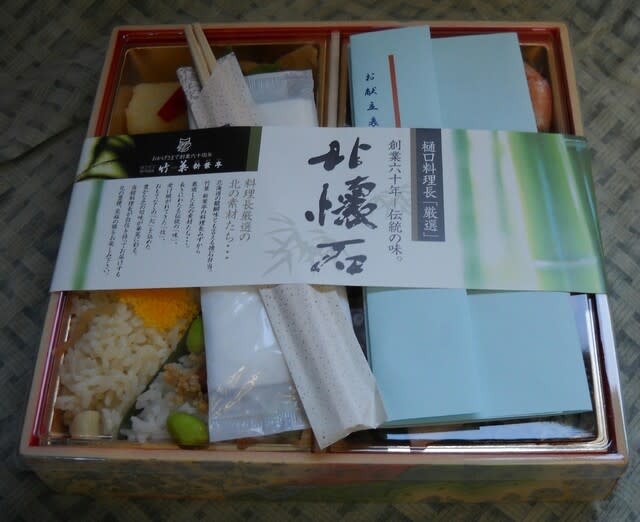

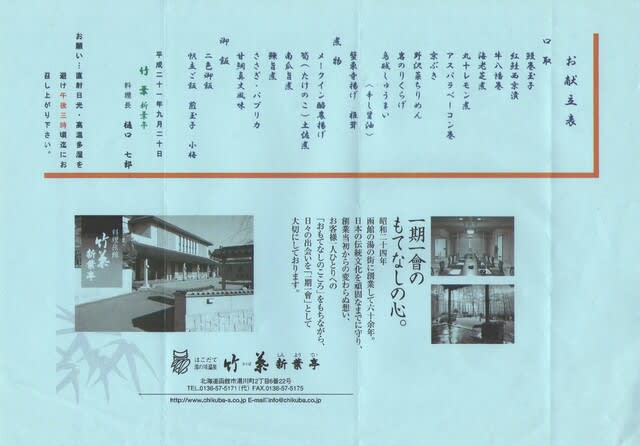

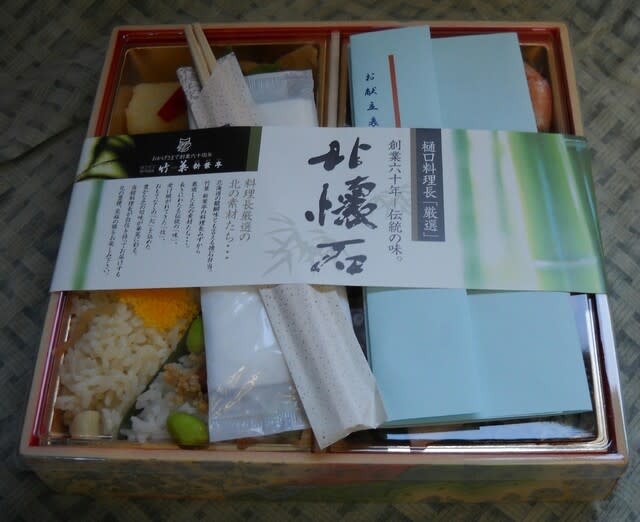

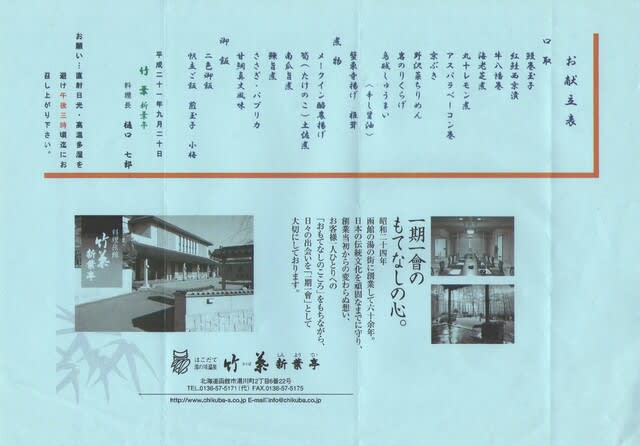

次の『北懐石』は「駅弁」に分類できるでしょうか?

函館駅のキヨスクで、毎日10時30分から1日10食限定販売。

製造元は、函館・湯の川の旅館『竹葉 新葉亭』。

2022.2.28投稿