カッパドキア隣の陶芸の町、アバノス

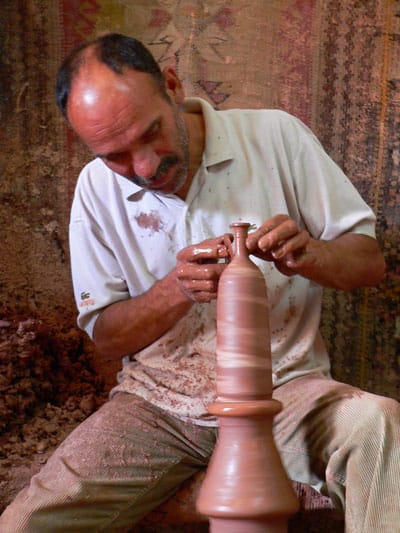

写真はトルコのカッパドキアの近くの陶芸の町、アバノスです。

カッパドキアから車で一時間位ですので、カッパドキアのようにここでも穴を掘った家が利用されています。

山方向に行くと廃村となった場所もあり、この町を探検ごっこのような感じで遊んでいました。

写真を見直していて、懐かしく感じました。

今午後の三時半。

急に思い立ち、写真を記録することにしました。

写真だけですが、見ていただけましたら、嬉しいです。

カーバ(穴を掘った家)工房は今も現役。屋根からは複数の煙突が出ています。

なんと明るい!OLD TOWN^^

なんだかこの町らしい案内。

安いよ、安いよ~。

日本では考えられない配色。

カーバを利用したお店。

こういう景色が好き。

トルコの絵葉書。絵がユニーク。

おしゃれなお店も多い。

アバノスでとれた土。削ると城の曲線。絵付けせず、素焼きが美しい。

ここもカーバを利用。

カッパドキアもいいが、ここは観光客が少なめ。トルコ人とゆっくりコミュニケーションがとれる。

2008年9月初旬 トルコ

鳶舞う うぐいす鳴くや 「おぅ~!ぼけきょう・・・」

鳶舞う うぐいす鳴くや 「おぅ~!ぼけきょう・・・」