鉾田市のホテルさわやのロビーで、「田山家、大塲家の文書で見る慶喜公」という企画展が開催されました。

今は門だけ残る田山家は、藤原氏の出で先祖は鉾田館主の家柄、当時旗本領だった鉾田の旗本北條新蔵の触元名主を務めており、慶応4年(1868)7月、弘道館で謹慎していた慶喜公が朝廷の命により駿府へ退隠する道中での本陣となりました。その供などの陣容が明らかになる御宿割の古文書が展示されました。

田山家跡から撮った企画展会場のホテルさわや、慶喜公の泊まったところと看板に出ています。

なお大塲家は水戸藩の大山守を務め、二十数か村の藩有林を管理するとともに広域にわたる藩行政に携わってきました。天保5年(1834)には大塲安政が田山家に養子に入り、通り字の保政と名を変えています。

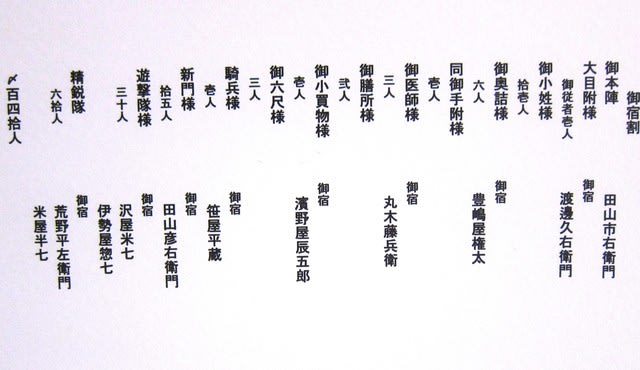

展示の中で目を引いたのは、道中の陣容が分かる「御宿割」の古文書でした。

下に読み下しの資料が添えられているので分かりやすく、精鋭隊は武術に優れた旗本、幕臣などを揃えた慶喜公を警衛する山岡鉄舟などが頭の隊、遊撃隊は高橋泥舟らが頭の腕自慢の幕臣たち…、その中で「新門 拾五人」と書いてあるのは江戸の火消しで子分3000人といわれる侠客の新門辰五郎と手の者です。辰五郎の娘、お芳は慶喜公が京都御守衛総督のときにお妾(側室とも)として仕え、辰五郎は子分200人を引き連れ二条城の警備などに就いたといわれています。

京都滞在時以後も新門辰五郎の警衛は続き、慶喜公が大阪から夜陰に江戸へ引き上げた際に家康公伝来の金扇の大馬印を忘れてしまったので、それを辰五郎が陸路で江戸まで届けた話や、慶喜公が謹慎のために弘道館に来水するときに、当座の御用金として勘定方からの2万両を辰五郎が運んだ話などが残っていますので、この時もその残金を駿府まで運んでいたのかもしれません。

慶喜一行は7月20日の九ツ半(午前1時)に弘道館を出て徒歩で杉山まで出て、そこから船で那珂川を下り、磯浜で下船、同所で朝食をとり、大貫、夏海、子生、樅山と陸路を進んで鉾田に到着の旅程と宿割が記されていますが、この後予定が急に早まり「上様十九日夕七ツ時(午後4時)発途の達」が出されました。

「廿日後発途之旨兼而触置候処、十九日夕七ツ時御発途ニ相成候間、万端右之心持ニ而諸事引上ケ差支無之様取計場所村役人相談可申事」と、役人や宿の対応に不備のないようお達しが出ています。

21日には鉾田から船に乗り北浦から波崎に出て待っていた幕府軍艦蟠龍丸に乗船。23日,駿河清水港に上陸,精鋭隊の松岡万が隊士50人余を率いて迎え、謹慎先の宝台院まで警衛、夕刻に到着しました。

なお、蟠龍丸は英国から幕府に贈られた豪華な王室ヨットを砲艦に改造したもので、新政府軍に引き渡すところ、榎本武揚は拒否し8月19日他の7艦とともに品川沖を脱出し、箱館戦争で大活躍、明治30年に解体されるまで各地で勇名を馳せました。

最後の将軍慶喜公の評価はいまだに分かれるところですが、この年の4月に上野寛永寺から水戸へは同じような陣容で約300人といわれており、さらに半分に減った供揃えで人目を忍んだ道中…本人の心境はいかばかりだったのでしょうか。

なお、地方の名家に残る貴重な歴史の1ページを明らかにして、一般に公開された関係者の方々に敬意を表したいと思います。