平安時代末期には佐竹氏の所領であった酒出(さかいで)郷は、治承4年(1180)佐竹秀義が源頼朝に敵対したため没収されますが、のちに文治5年(1189)の奥州征伐では秀義は頼朝方に参陣し、その功により2男義茂、3男助義が、南酒出氏、北酒出氏を名乗り築城しました。

承久の乱(1221)には佐竹本家とともに北条泰時に従って軍功を上げ、本家佐竹氏は美濃国山田

郷の地頭になり、南酒出、北酒出の両家も美濃に領地を得て移住しました。(後世の土岐氏の鷺山城を築いたと伝わっています。)

北酒出城は廃城となり、南酒出城には佐竹15代義治の孫東義賢(義堅)が酒出氏を名乗って居住しましたが、義忠の代に佐竹氏秋田移封に伴い廃城となりました。

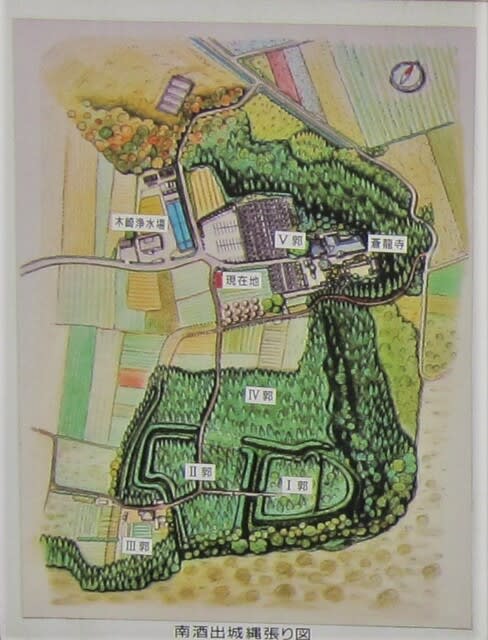

現在残っている城跡は、当時の城ではなく、戦国末期になってから、佐竹氏に従属していた額田氏の約2.5キロ東にある額田城を攻めるために、佐竹氏が構築した付城(向城、陣城)とする説が案内板には書かれています。

東日本大震災の後に、額田城主小野崎昭道宛の「伊達政宗起請文」が近在の旧家から発見されて話題になりました。その裏切りに気付いた佐竹氏は、天正19年(1591)額田氏を攻撃して額田城は落城、小野崎昭道は伊達氏を頼って落ち延びましたが、後に水戸家に600石で召し抱えられ、代々額田久兵衛を名乗りました。

これは、大名間の領土紛争を禁止する秀吉の惣無事令により伊達政宗の佐竹領侵犯も不可能になり、また佐竹氏が秀吉により常陸国の所領を安堵され、従わぬ勢力の討伐許可を得ていたといわれます。

額田城を攻め落として勝利を収めたこの城も、11年後の慶長7年(1602)には廃城の憂き目を見ることになります。

Ⅴ郭の蒼龍寺駐車場の北側も台地端の急坂になっています。

蒼龍寺入口を右に折れて城址の林に向かいます。

立派な案内看板は、行政でなく那珂歴史同好会の設置、なんとも嬉しくなってしまいます。

杉林の中を進むと2郭と4画の間の空堀が見えます。

左に折れ主郭に向かうと虎口があります。

虎口前の前の幅約15m、深さ約6mの薬研堀は南西側に巡らしてあります。この膨大な土木量などから、短期間で築かれた付城ではなく、長期的に改修されてきた城郭ではという説もあります。

高さ約3mの土塁に囲まれた東西約90m、南北約60mの平坦な主郭の北東側は、比高約20mの台地端の急崖になっています。しかしこの主郭は、城郭には珍しく周辺より低くなっているため、まわりの集落に対して上位でないというのも一時的な付城説の根拠の一つです。

「水の手」と呼ばれる城中の井戸跡です。

3廓側の土塁と空堀、この先は民家の敷地になっています。

城跡は一面のヤブミョウガ(藪茗荷)、ミョウガに似ていると名前が付きましたが、こちらはツユクサ科です。ショウガ科の普通のミョウガも混在していましたが、いわゆる可食部の花ミョウガは見当たりません。

蒼龍寺は、元弘元年(1330)の建立の臨済宗のお寺で、松花山高泰院といわれていましたが、大永2年(1525)曹洞宗に改め、開山は玉峰聞佐和尚、開基が南酒出城主佐竹義忠です。光圀公の寺社改革によって廃寺となるも千波から新たに大湖山蒼龍寺がこの地に引き移され、幕府から寺領23石を賜ったと伝わります。

天然記念物のカヤ(榧)は、推定樹齢約500年、樹高約18m、目通り6.2mの堂々たる姿で、幹の地上5mほどにはヤマザクラの宿り木が寄生して珍しい姿を見せています。