9月14日の拙ブログ「頃藤城(大子町)…謀殺された嶋崎城主親子」の続きになります。

常陸大宮市の山方公民館の裏手、常安寺の門前に建つ五輪塔は、常陸大宮市の指定文化財とあるだけで由緒の説明はありません。実はこの五輪塔は、戦国末期に佐竹氏が鹿行地方の領主を謀殺した「南方三十三館の仕置き」で犠牲になった鹿島城主清秀、清房親子の供養塔と最近知りました。

確かに五輪塔の脇にある卒塔婆には、鹿島清房供養と書いてあります。しかし父親の清秀はどうしたのでしょうか。その場から逃れ諸沢地区の山中で捕まり殺されたという言い伝えが残っていますが…

天正19年(1891)に佐竹義宣が常陸大掾一族などを、常陸太田城に呼び寄せ酒宴中に惨殺したという話は、和光院(水戸市)過去帳に、「天正十九季辛卯二月九日 於佐竹太田生害衆、鹿島殿父子、カミ、嶋崎殿父子、玉造殿父子、中居殿、釜田殿兄弟、アウカ殿、小高殿父子、手賀殿兄弟、3武田殿已上十六人」と書かれた2行が大元になる資料として知られています。

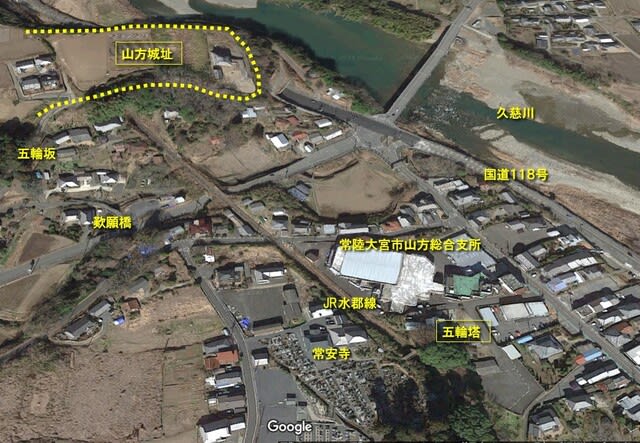

しかし、いろんな伝承から、一部の城主は佐竹氏が家臣に預けて討たせたという説があり、鹿島城主親子は山方城主山方能登守に預けられ、山方城に上る橋のところで殺されたということになっています。

討たれた鹿島氏も同じ身分の城主であることを哀れんで、討った山方氏がその場所に供養のため建てた五輪塔が、現在残っているものとされています。

現在、その橋は歎願橋という名が付いており、農民が領主に願い事をするときここで言上したと伝わりますが、命乞いの歎願をしたのではという説もあります。

橋のたもとに建てられた五輪塔はその後、道路拡幅に伴い山方城主の菩提寺の常安寺の現在の場所に移されました。

奥の林の中が山方城址、そこに至る上り坂は五輪塔にちなみ五輪坂と呼ばれたそうです。

山方城本丸跡には、御城展望台という模擬天守が建っています。

(山方城は拙ブログ「佐竹氏の興亡の歴史…山方城 (常陸大宮市)2019/01/06」で紹介させていただきました)

山方宿の街道から常安寺への参道は、JR水郡線が横切っていますので、跨線橋を渡らなければなりません。 (大正11年(1922)水戸―山方宿開通)

跨線橋を渡ると「五本骨扇に月丸」の佐竹の紋がくっきりと刻まれた石柱の山門、曹洞宗の常安寺です。

大棟に佐竹紋を載せた本堂です。常安寺由緒によると、開創は文明2年(1470)の山方氏の菩提寺で白馬寺と称しましたが、領主の所領換えの地に移転した跡に、文禄元年(1592)佐竹氏18代義重公が父義昭公の菩提のために太平山白馬院常安寺として建立しました。

なお、城主謀殺の知らせを受けた鹿島城では、清秀の妻(和光院過去帳にある鹿島氏親子、カミとあるうちカミは妻を指すという説もあります)は、家臣たちと町田備中守を大将とする佐竹軍に立ち向かい必死に抵抗しますが、大砲を打ちかけられてついに落城、妻女カミも自害してしまいました。

(遠く北浦を望む鹿島城址です)

清秀の子、伊勢寿丸は下総へ落ち延び、やがて江戸時代になると家臣たちが家康に鹿島氏の再興を願い出て、鹿島惣大行事家という鹿島神宮の社人して200石で存続したと伝わります。

(鹿島氏の鹿島城は拙ブログ「鹿島城…常陸平氏の最大勢力2020/01/22」で紹介させていただきました)