三嶋大社の創建時期は不明ですが、古くよりこの地に鎮座し、奈良・平安時代の古書にも記録が残っているそうです。中世になると武士、特に伊豆に配流された源頼朝は深く崇敬し源氏再興を祈願、神助を得て成功すると神領を寄せ、社殿を造営し、神宝を奉じました。

それ以後は、東海道の拠点として、伊豆地方の入り口の下田街道の起点に位置し、伊豆国一宮として境内約50,000㎡の大神宮となりました。

外構えにある総門は、昭和5年(1930)の北伊豆地震で破損したため昭和6年再建、台湾檜を使った神社建築の代表的建物の1つで、大注連縄は400Kgもあるそうです。なお、慶応年間再建の旧総門は修復、移築し、芸能殿として使用しています。

唐破風造りの神門は慶応3年(1867)の再建、ここから神域に入ります。

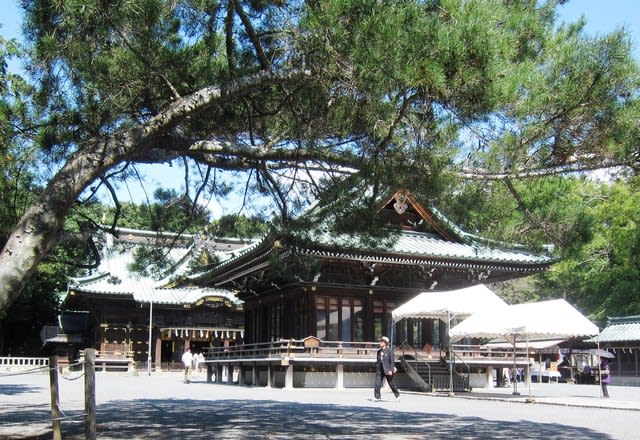

本殿・幣殿・拝殿の連なった御殿と称される建物は重要文化財に指定されています。江戸末期の寛永7年(1854)東海地震で被災しましたが、時の神主矢田部盛治が全国に勧進を行い、16,677両の巨費を投じて幕末の慌ただしい時代にも拘わらず明治元年(1868)にかけて随時落成されました。

その矢田部盛治の銅像がすっくと建っています。現在でも矢田部家の第70代、矢田部盛男さんが宮司を務めています。

舞殿は祓殿と呼ばれ神楽祈祷を行っていましたが、後には主として舞を奉納したので、舞殿と呼ばれるようになりました。慶応2年(1866)に再建されたものです。

樹齢1200年といわれる天然記念物の金木犀は、9月から10月にかけて年2回開花することで知られていますが、ちょうど過渡期で手前の若木だけが咲いていました。学名はウスギモクセイ(薄黃木犀)という品種で、確かに薄い黄色の花でした。

頼朝の妻、北条政子が勧請したと伝えられる厳島神社は、家門繁栄、商売繁盛、安産、裁縫等の守護神で知られています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます