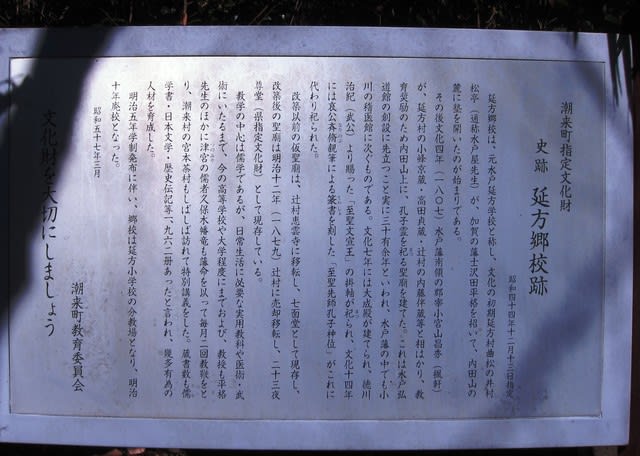

水戸藩には、庶民教育のために藩内の各地方に15の郷校がありました。そのうち潮来市には2つの郷校があり、しかも延方郷校は2番目に古く、小川の稽医館の2年後、文化4年(1807)に開設されましたが、これは水戸藩校弘道館より34年も前です。

高台にある潮来高校の麓の藪の中に延方郷校跡の碑が建っています。立ち入るのは容易でなく、コセンダングサなどのひっつき虫の激しい攻撃にさらされてしまいました。

この地方の南郡奉行小宮山楓軒の尽力により設立され、元加賀藩士沢田平格の他に、久保木幡竜、宮本茶村なども教鞭をとり、儒学の他に医術、武術などを教え多くの人材を育成しました。

この郷校にあった聖堂(孔子廟)は、明治12年(1879)に移築され、二十三夜尊堂として現存しています。学問の神様孔子を祀るこの聖堂は、光圀公が招いた儒者、朱舜水が制作した模型を元に作られたといわれます。朱舜水は水戸藩に聖堂を建てることを夢見ていましたが叶わず、その模型により後世建てられたのは、湯島聖堂と延方聖堂だけでした。湯島は震災、空襲で消失してしまいましたので、移築後修復されてはいますがこの聖堂だけが貴重な教育遺産として残っています。

屋根には孔子廟には必ずある鬼犾頭という神獣が載っています。文政2年(1819)落成時には8代藩主斉脩公直筆の「至聖先師孔子神位」の木碑が安置されました。

延方郷校設立から50年後、水戸藩も日本も時代の大きな変革を迎える波に翻弄されていました。そんな時代に即して安政4年(1857)に建てられた潮来郷校は、南郡奉行の金子孫二郎(のちに桜田門外の変の首謀者)の肝いりで、当初は岩谷敬一郎(林五郎三郎、のちに天狗の乱リーダーのひとり)が館長を務めました。当時、小川・湊・潮来の郷校は「三館」と呼ばれ、尊王攘夷の激派が集結するようになり、諸生派と対立しました。

(潮来一中のある天王台という坂下に潮来郷校跡の碑が建っています。)

元治元年(1864)には武田正生(耕雲斎)の提言で治安鎮静を目的に潮来陣屋を設けましたが、逆に尊王攘夷過激派の拠点と化し、天狗党騒乱では、潮来郷校は陣屋ともども幕府の掃討軍により焼き討ちされてしまいました。

郷校に学んだ多くの若者たちも犠牲になり、大発勢に加わった81名、天狗党と運命を共にした61名の名が銅板に刻まれた水戸烈士殉難碑が最近建てられました。

近くの浄国寺には、これらの郷校で教えた宮本茶村の墓があります。

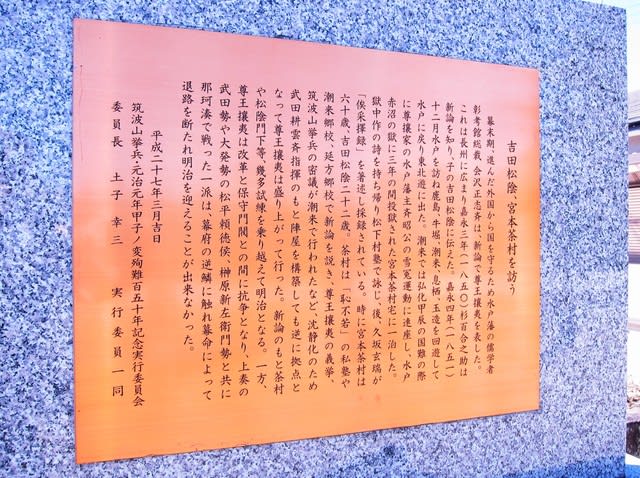

宮本茶村は水戸藩郷士、寛政5年(1793)生まれ、10余歳で江戸に出て山本北山に学び、帰郷後家業を継ぎ私塾「恥不若」を開き多数の子弟を教育し、延方、潮来の郷校でも教鞭をとりました。弘化の国難では斉昭公の蟄居謹慎の雪冤運動をして赤沼に3年投獄されました。幕末の志士や学者との交流も多く、数多い著作を残しました。

また吉田松陰が東北遊学で嘉永4年(1851)12月19日に水戸を訪ね翌年1月20日に東北に向かう間に、鹿島、銚子方面を回遊しその際には茶村宅を訪れて一泊しました。どちらも会沢正志斎の「新論」の信奉者なので、熱い議論の一夜だったことでしょう。

河川交通の要所として繁栄した潮来の宮本家は名主も努める名家で、光圀公もしばしば訪れ同家山荘殷湖亭は公の命名と伝わります。また水戸領内有数の分限者でも知られ、藩の要請で多額の御用金に応じたばかりでなく他藩への大名貸付も行ったともいわれています。

潮来は水運を利用した奥州方面からの物流拠点で、利根川に入る前川の界隈には東北諸藩の所有する河岸が並び、蔵屋敷や遊郭も設けられ繁栄していました。

伊達河岸や津軽河岸のあった前川の天王橋付近の風景です。

天王崎入り口で見つけた本間自準亭跡の標塔です。調べてみると、水戸藩の藩医で斉昭公から救の名を与えられた医者本間玄調の初代で、松尾芭蕉とも交流のあった本間道悦が江戸から移り住み、ここで自準亭という診療所を開いたと出ていました。

なお、芭蕉は貞享4年(1687)鹿島への帰路、曽良、宗波の三人で潮来の本間松江(道悦の俳号)宅に滞在し「鹿島紀行」はこの自準亭で書かれたといわれています。

石竈(いしくど)に桜散りしく夕かな 本間 松江

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます