今年の節分は閏年の翌年なので2月2日…、3日が立春になります。

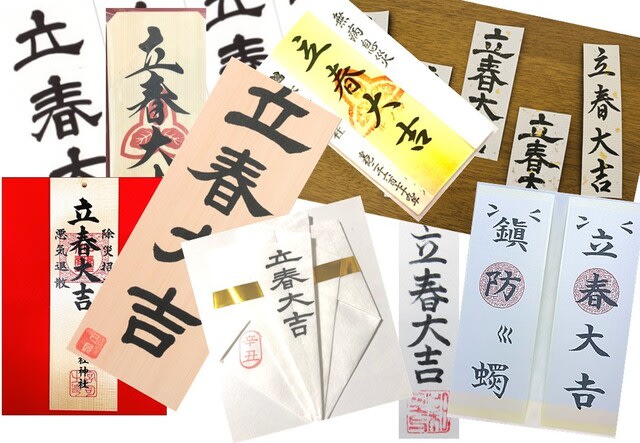

ところでこの時期に「立春大吉」と書かれた札を目にすることがあります。この文字は左右対称で裏から見ても「立春大吉」と読め、禅寺では厄除けの縁起物とされていたものが、門や玄関にこのお札を貼る風習の起源といわれています。

お寺や神社などでは頒布しているところもあり、Amazonや楽天でも販売していました。(臆面もなく仙人の筆ペン大吉も加えています)

さて、身の回りで春を待ちかねて顔を覗かせた植物を探してみました。

フキノトウ(蕗の薹)も土色の萼片の間から緑の色が見えてきました。

フクジュソウ(福寿草)も黄色の花弁が顔を出しています。

サンシュユ(山茱萸)の蕾にも黄色が見えます。

早春に咲く花に黄色が多いのは、飛び始めた昆虫類が黄色に敏感に反応するからといわれています。

冬の間から大きな蕾を形成していたシャクナゲ(石楠花)は、太陽を浴びてさらに力を蓄えているようです。

シュンラン(春蘭)はまだまだ堅そうな蕾でした!

ロウバイ(蝋梅)はいま満開です、これは素心蝋梅、近所で咲いた一枝をもらいました。

ロウバイの花は花弁と萼片の区別がなく花被片と呼ばれます。花の中心の花被片が赤紫色のものは原種のロウバイで「和ロウバイ」ともよばれています。

隣の空き家の水仙は、暮から咲いています。

侘助という人気品種のツバキがやっと開き始めました。

畦道のホトケノザ(仏の座)は一年中咲いていますが、赤茶色の葉の間から咲いた春先の花はよりあざやかな気がします。黄色い花はノボロギク(野襤褸菊 )でこれも一年中見かけます。

タンポポ(蒲公英)も数は少ないけれど畦道を探すと冬でも見つかります。繁殖力の強いセイヨウタンポポです。

早春を告げるこの花は星の瞳という別名を持つオオイヌフグリ(大犬の陰嚢)で明治のころ渡来した帰化植物、在来種のイヌフグリに似て少し大きいのでオオ(大)が付きました。

実が犬の陰嚢に似ているのが命名由来、毎回その写真を貼付している仙人です。

そこで、梅の花を探しに偕楽園へ…今年はここ数年よりも開花が遅れているようで、園内にやっと見つけた撮影対象になる「八重寒紅」です。今後の気温次第ですが、2月11日から始まる水戸の梅まつりには3分咲きくらいになっているといいですね。

二季桜も寒さに震えながら園内で花を開いていました。桜満開の時期には、また元気を取り戻して咲かせてくれることでしょう。

立春は、古代の中国北方で定められた「二十四節気」のひとつで、1年を4つの季節(春夏秋冬)に分け、各季節をさらに6つに細分化した24の節気に基づいています。古くから季節をあらわす言葉として定着し、ほとんどが俳句の季語としても使われています。

※日本気象協会ホームページよりお借りしました。

明日は関東地方も雪の予報、まだまだ寒い日は続きますが…、春の始まりの「立春」という響きに心地よさを感じました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます