esse est percipi

― ジョージ・バークリ―

すべての『物質』の存在を否定した、アイルランドの主教、ジョージ・バークリはこう言います。

「存在するのは我々が知覚するものだけだ。しかし、我々は『物質』も『物体』も知覚しない。」

さて、「ソフィーの世界」の二回目です。

いよいよ、ソフィーは物語の真髄に迫ります。謎解きの部分にも触れますので、そこを楽しみたい方は、ここから先は読まないで下さいね。

ソフィーは反論します。

「ウソよ!ちょっと見て。」

ソフィーはげんこつを固めてテーブルを叩きます。

「痛い!これは、このテーブルが本物で、存在するってことの証拠じゃないの?」

でも、考えて下さい。このテーブルはどこにあるのでしょう。そもそもソフィーは存在するのでしょうか?

バークリは、簡単に言うと、世界は『神』の見ている夢のようなもので、確かなものは『神』だけだ、と言うのです。

ヒルデ・ムーレル・クナーグは、リレサンの自宅の屋根裏部屋で、ベットの上に座っています。

十五歳の誕生日を迎えたヒルデは、父親から送られた自作のプレゼント、『ソフィーの世界』を広げて考えます。

「かわいそうなソフィー、彼女達はパパに手も足も出ない。」

作者である”少佐”は、まさにソフィーにとっての『神』のようなもの。

しかし、私達は知っています。ヒルデもまた、ソフィーと同じ存在だということを。そしてその問いは、私達にも跳ね返ってきます。

…じゃあ、私達は?

「人間が知りうることには、はっきりとした限界がある。」とした哲学者カント。

例えば、サングラスをかけて周りを見ると、辺りはその色に染まって見える。我々の中で、サングラスの役割をしているのが『理性』だ。

人間の意識は、経験や情報に積極的に形式(フォーム)を与えるクリエイティブな装置で、『ありのまま』を知ることは出来ない。

それに対し、ヘーゲルは「真理は基本的には主観的なものだ。」と主張しました。

だから永遠の真理も永遠の理性もない。人間の認識基盤は、人や時代によって変化するからだ、と。

ヘーゲルで有名なのは『弁証法』ですが、それはまた別の機会に。

ソフィー達は”少佐”の存在には気が付きますが(それさえ、作者である少佐の思惑なのですが)その奥にある、ゴルデルや、私達”読者”の存在を知ることは出来ません。

物語の登場人物が、自分達が印刷物の登場人物にすぎないことに気が付くなんて、そんなのアリ?

しかも、ソフィー達は哲学の助けを借りて、この少佐の『ケチな意識』からの脱出を試みます。

登場人物が作者を出し抜く?

物語から飛び出すことなんて本当に出来るの?

飛び出したソフィー達はどうなるの?

キーワードは『無意識』と『実存』。

私達の読む「ソフィーの世界」は、さらにハラハラドキドキのクライマックスへと突入していきます。

父親が娘へのバースディープレゼントに送った、物語の形をとった物語。

二重三重の謎解きを散りばめたこの物語の紹介は、実はまだ続いたりします。

ゴメンナサイ。

この物語大好きなんです。

「でももしもよ、ヒルデの父親がわたし達の物語を考え出しているように、ヒルデの父親の物語を考え出している、そんな作者がほんとうにいるとしたら…」「としたら?」「だとしたら、その作者もそんなにいい気になるべきではないんじゃない?」「どういうこと?」「どこかにそんな作者がいて、彼の頭の奥深くにわたしとヒルデがいる。でも、彼だってもっと別の意識の中にいるってことは考えられない?」

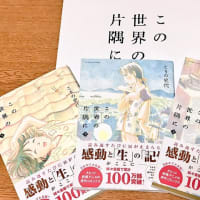

ヨースタイン・ゴルデル 著

須田 朗 監修

池田 香代子 訳

NHK出版

― ジョージ・バークリ―

すべての『物質』の存在を否定した、アイルランドの主教、ジョージ・バークリはこう言います。

「存在するのは我々が知覚するものだけだ。しかし、我々は『物質』も『物体』も知覚しない。」

さて、「ソフィーの世界」の二回目です。

いよいよ、ソフィーは物語の真髄に迫ります。謎解きの部分にも触れますので、そこを楽しみたい方は、ここから先は読まないで下さいね。

ソフィーは反論します。

「ウソよ!ちょっと見て。」

ソフィーはげんこつを固めてテーブルを叩きます。

「痛い!これは、このテーブルが本物で、存在するってことの証拠じゃないの?」

でも、考えて下さい。このテーブルはどこにあるのでしょう。そもそもソフィーは存在するのでしょうか?

バークリは、簡単に言うと、世界は『神』の見ている夢のようなもので、確かなものは『神』だけだ、と言うのです。

ヒルデ・ムーレル・クナーグは、リレサンの自宅の屋根裏部屋で、ベットの上に座っています。

十五歳の誕生日を迎えたヒルデは、父親から送られた自作のプレゼント、『ソフィーの世界』を広げて考えます。

「かわいそうなソフィー、彼女達はパパに手も足も出ない。」

作者である”少佐”は、まさにソフィーにとっての『神』のようなもの。

しかし、私達は知っています。ヒルデもまた、ソフィーと同じ存在だということを。そしてその問いは、私達にも跳ね返ってきます。

…じゃあ、私達は?

「人間が知りうることには、はっきりとした限界がある。」とした哲学者カント。

例えば、サングラスをかけて周りを見ると、辺りはその色に染まって見える。我々の中で、サングラスの役割をしているのが『理性』だ。

人間の意識は、経験や情報に積極的に形式(フォーム)を与えるクリエイティブな装置で、『ありのまま』を知ることは出来ない。

それに対し、ヘーゲルは「真理は基本的には主観的なものだ。」と主張しました。

だから永遠の真理も永遠の理性もない。人間の認識基盤は、人や時代によって変化するからだ、と。

ヘーゲルで有名なのは『弁証法』ですが、それはまた別の機会に。

ソフィー達は”少佐”の存在には気が付きますが(それさえ、作者である少佐の思惑なのですが)その奥にある、ゴルデルや、私達”読者”の存在を知ることは出来ません。

物語の登場人物が、自分達が印刷物の登場人物にすぎないことに気が付くなんて、そんなのアリ?

しかも、ソフィー達は哲学の助けを借りて、この少佐の『ケチな意識』からの脱出を試みます。

登場人物が作者を出し抜く?

物語から飛び出すことなんて本当に出来るの?

飛び出したソフィー達はどうなるの?

キーワードは『無意識』と『実存』。

私達の読む「ソフィーの世界」は、さらにハラハラドキドキのクライマックスへと突入していきます。

父親が娘へのバースディープレゼントに送った、物語の形をとった物語。

二重三重の謎解きを散りばめたこの物語の紹介は、実はまだ続いたりします。

ゴメンナサイ。

この物語大好きなんです。

「でももしもよ、ヒルデの父親がわたし達の物語を考え出しているように、ヒルデの父親の物語を考え出している、そんな作者がほんとうにいるとしたら…」「としたら?」「だとしたら、その作者もそんなにいい気になるべきではないんじゃない?」「どういうこと?」「どこかにそんな作者がいて、彼の頭の奥深くにわたしとヒルデがいる。でも、彼だってもっと別の意識の中にいるってことは考えられない?」

ヨースタイン・ゴルデル 著

須田 朗 監修

池田 香代子 訳

NHK出版

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます