今、日本では、この「派遣切り」の時代に、プロレタリア小説の「蟹工船」が新たな脚光を浴びていますが、世界に目を転じても、キューバ革命の英雄「チェ・ゲバラ」が、息の長い人気を保っています。

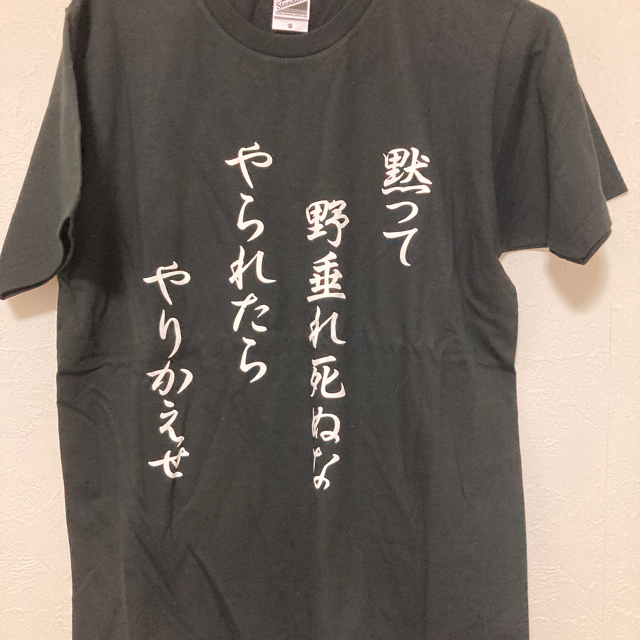

実際、チェ・ゲバラほど魅力的な革命家は、世界広しと言えども、他にはそういないのではないでしょうか。Tシャツのデザインとして世界で一番使われてきたキャラクターだと言うのも、なるほどと頷けます。

彫りの深い顔立ちにベレー帽という出で立ちのイケメンの口から、「世界の何処のどんな不正に対しても悲しむ事の出来る人であれ」とか、「世界の名も無き貧しい国の人たちが私の救いを待っている、さらばだフェデル!」とか、「私は空想家の理想主義者だと?その通りさ」とか、「愛の無い革命など在り得ない」とかいう趣旨の言葉を聞かされたら、そりゃあ私でも痺れますもの。顔面神経痛みたいな顔して、いちいち人の神経を逆撫でする様な事しか言えない、どこかの国のアホー首相とは、もう月とスッポンで。

こういう伝説の人物については、もっとよく知りたいと思っていたのに、この1月に大阪・南森町で開催されていたゲバラ写真展にも行きそびれた中で、劇場公開されたチェ・ゲバラ伝の映画二部作「28歳の革命」「39歳 別れの手紙」を、数日かけて、やっと見てきました。

私がこの映画を見ようと思った動機は、やはり今の「派遣切り」のご時世に、映画「蟹工船」や「フツーの仕事がしたい」を見たいと思った時と同様に、勇気付けられたかったというのが、まずあります。そして、その次にあったのが、「キューバで成就した革命が、何故コンゴやボリビアでは失敗に終わったのか」という問題意識です。ボリビアについては、今でこそ、反グローバリズムの旗手エボ・モラレス政権誕生という形で、ゲバラの夢がようやく実現しつつありますが、「それでもゲバラの決起失敗から40年という年月を経なければならなかったのは、一体何故なのか?」という疑問に対して、一定の答えを見出したかったというのがあります。

それで、映画を見た感想ですが、オムニバス形式で構成されていた事もあって、ゲバラの伝記に必ずしも精通しているとは言えない私にとっては、少々話の展開が分かりづらかったのが難点でした。ゲバラやカストロ、キューバ革命に関する最低限の予備知識については、私にも一定程度の持ち合わせがあるので、「28歳~」と「39歳~」を通した話のあらすじは理解できるのですが。しかし、もっと個別の、カミーロやモンヘといった登場人物の役柄が、はっきりと分からないまま、どんどん話が進んでいくので、分からない部分については、自分の予備知識を元に、自己流に話を繋ぎ合わせていかなければならなかったので、それが少し、まあ、しんどかったと言えばしんどかったです。

確かに、ゲバラやカストロの人となりも、キューバやボリビアの革命も、一癖も二癖もある、ドロドロとした代物で、到底一言では言い表せないものです。

青年時代にふらりと南米縦断の旅に出て、しかも只のお気楽一人旅に非ず、地主や資本家に搾取される原住民の暮らしぶりを見て、革命への情熱をもらし続ける所が、まず凡人離れしています。

そして、数年後にキューバの革命家カストロと出会う事になり、殆ど思い付きとしか思えないやり方で、12人乗りのヨット「グランマ号」に82人も乗り込み、案の定、政府軍の待ち伏せ攻撃に遭ってコテンパンにやられたのに、「12人も生き残った、これで革命は成就したも同然だ」との給うカストロ。ゲバラも流石にこれには、「カストロがとうとう発狂したか」と思ったそうですが、実際それで成就してしまうのが、面白い所で。そしてゲバラも、一ゲリラ兵士から次第に頭角を現し、司令官に、革命後は工業大臣にまで上り詰める。また、女性ゲリラ兵士のアレイダと出会い、彼女と再婚する事になる。ここまでが第一作「28歳の革命」のあらすじ。

しかし、その後は、米国による経済封鎖の下で、元々は共産主義者ではなく純粋な民族主義者にしか過ぎなかったカストロが、次第にソ連依存を深めていったのに対して、ゲバラはあくまで革命の理想を追求しようとする。ゲバラは、ソ連やカストロ政権とも次第に距離を置き、最後には「同志フェデル(カストロ)はキューバで指導者として頑張れ、私はより貧しい他国の人々を解放する為に、役職も地位も家族も国籍も投げ打って旅に出る」という意味の置手紙を残して、世界革命を夢見て、単身コンゴに、次いでボリビアに旅立ってしまう。しかし、そこではキューバの様には上手くいかず、最後にはゲバラは、政府軍に捕まり殺されてしまう。これが第二作の「39歳 別れの手紙」。

何故そうなってしまったのか。この命題については、私もあれから色々調べましたが、未だに確固とした結論を見出すには至っていません。だから、今から書く事は、あくまでも現時点での私の仮説にしか過ぎません。それを踏まえた上で、敢えて言わせて貰うならば、やはり「革命の輸出」というものの限界に行き当たってしまいます。

キューバでの勝利とボリビアでの敗北を分けたもの。それは一つには、ボリビアの場合は、革命根拠地の設定に無理があったのではないか、という気がします。

「グランマ号」が上陸したキューバ東部のオリエンテ州は、19世紀の独立戦争以来、革命運動発祥の地としての歴史を有する、政治的先進地域でもありました。カストロがオリエンテのシエラ・マエストラ山中に革命根拠地を作ったのも、単にゲリラ戦に有利な山岳地帯だったからだけでなく、当地のこの様な地域性も計算に入れての事だったのではないでしょうか。

それに引き換え、ボリビアでは、東部低地の熱帯雨林地帯に革命根拠地を設定しました。これも、多分ゲリラ戦遂行上の地の利を考慮に入れての事だったと思いますが、当該地域は、政治的には必ずしも先進的とは言えず、大農場主や外国資本による寡頭支配が根を張った、寧ろ政治的には遅れた地域だった筈です。現に、当地は現在も、エボ・モラレスの革新政府に抵抗する新自由主義者の一大牙城となっています。本当に革命を志向するのであれば、当時既に鉱山労組が一定の力を保持していたアンデス高地で、まず革命の烽火を上げるべきではなかったのかと、思うのですが。

勝敗を分けた第二の理由は、キューバとボリビアの政治情勢の違いを、全く考慮に入れていなかったからではないでしょうか。

片やキューバの場合は、事実上の米国の属領として、傀儡政権の支配下にあったとは言え、かなり強力な左翼(人民社会党)系の労働・農民運動や、反バチスタの有力なブルジョア野党(真正党)も存在していました。但し、時としてバチスタ傀儡政権とも野合する、多分に限界を抱えた「左翼」であり「野党」でしたが。しかし、それでも、左翼や野党に組織された農民・労働者が多数存在していた点は、革命運動にとっても有利に作用した筈です。後はカストロたちが、「ダラ幹なぞ見限って、俺について来い!」と呼びかければ、それで良いのですから。

ところが、ボリビアの方はと言うと、そこまで政治的に機が熟していたとは、言えなかったのではないでしょうか。東部低地の先住民は、長年に渡って政治の埒外に放置され、アンデス高地の鉱山労働者も、親米軍事独裁政権によって徹底的に弾圧されていました。軍事政権は、米国の支援の下、ゲリラ戦対策に本格的に乗り出してきます。まず、ゲリラ地域を分割・封鎖し、威圧・懐柔策を弄して、先住民をゲリラから引き離しにかかります。その結果、ゲリラは次第に孤立していきます。

最後に、第三の理由ですが、キューバの場合は、亡命先にあっても、革命を遂行主体は、あくまで自国人が中心でした。純粋な外国人は、アルゼンチン生まれのゲバラだけだったのではないでしょうか。それに引き換え、ボリビアの場合は、革命ゲリラの主体は、殆どが外国人だったのでは。だから、第一・第二の理由に挙げた様な誤りも、起こったのではないでしょうか。つまり、革命の敗因は、「余りにも外人部隊頼みの革命だったからではなかったのか」という事です。

どうも、私の世代は、それより前の全共闘世代とは違って、ゲリラ戦とか解放戦争というものに対して、必ずしも手放しで賞賛出来ない所がある様です。ベトナム・モザンビーク・エリトリアなどの民族解放闘争にノスタルジアを抱く一方で、連合赤軍やポルポトの蛮行も同時に目の当たりにしてきた為に、革命の理想に憧憬を抱く一方で、どこか斜めに構えて見てしまう部分もあります。

しかし、たとえ、そういう「光と影」の部分があったとしても、ゲバラの価値は、聊かも失われる事はないと、私は今でも思っています。それは、当のゲバラ自身が、最後まで「真の自由人」としての生き方を全うしたからに、他なりません。

それは、ふらりと放浪の旅に出ながら、単なる物見遊山や漂泊に止まらず、旅先での搾取の現実もきちんと見据えていた事や、米国の帝国主義のみならず、ソ連の官僚主義・大国主義にも批判的なまなざしを持ち合わせていた事、来日時にもお忍びで広島を訪れ、原爆の惨禍を学び取ろうとしていた事、そして何よりも、それまで獲得した革命指導者としての地位や名誉を、自ら放棄し、「本気で世界を変えようとした」事などの、ゲバラの足跡を見れば、一目瞭然です。

確かに、それらの一つ一つの行為については、中には今から見れば、「向こう見ず」の謗りを免れないものも、多々あります。しかし、それもあくまでも「短期的に見れば」であって、長期的に数十年のスパンで見れば、ゲバラの夢(それはまた同時に、エミリアーノ・サパタや、セサル・サンディーノの夢でもあった)は、チャべスやルラ、オルテガ、モラレスなどに、継承されているのは確かなのですから。

ゲバラの主張を、一言で言えば、「どんな貧しい小国の人民にも、自由・平等・幸福追求の権利がある。たとえ相手が米国やソ連であっても、それを踏みにじる事は許されない」という事です。最後まで、その理想を貫いたからこそ、「ベルリンの壁」崩壊以降も、人気が途絶えなかったのです。そうして、この「派遣切り」の時代に、「蟹工船」と同様に、また新たに蘇ったのです。

【参考記事】

・映画『CHEチェ 28歳の革命 | 39歳 別れの手紙』公式サイト

http://che.gyao.jp/

・チェ・ゲバラ(ウィキペディア)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BB%E3%82%B2%E3%83%90%E3%83%A9

・映画「モーターサイクル・ダイアリー」(法学館憲法研究所)

http://www.jicl.jp/now/cinema/backnumber/1004.html

・キューバ革命史

http://www10.plala.or.jp/shosuzki/history/cuba/contents.htm

・ボリビア年表 その1

http://www10.plala.or.jp/shosuzki/chronology/andes/bolivia1.htm

・ボリビア年表 その2

http://www10.plala.or.jp/shosuzki/chronology/andes/bolivia2.htm

・あの人の人生を知ろう~チェ・ゲバラ

http://kajipon.sakura.ne.jp/kt/guevara.html

・革命家・チェゲバラ再考(青山貞一)

http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col13905.htm

・へタレ論 チェ・ゲバラ

http://homepage2.nifty.com/GAKUS/hetareron/che.html

・映画ゲバラ二部作(1)(OKI LatinReport)

http://okifumi.cocolog-wbs.com/blog/2009/01/post-7d20.html

・映画ゲバラ二部作(2)(同上)

http://okifumi.cocolog-wbs.com/blog/2009/02/post-c688.html

・ 亀井静香とチェ・ゲバラ(代替案)

http://blog.goo.ne.jp/reforestation/e/739472309fb34190d4e7768d8e002ba6

・バジェグランデ〜チェ・ゲバラゆかりの地〜(ボリビア日系協会連合会)

http://www.fenaboja.com/bo_che_guevara/vallegrande.html

・ゲバラとともに散った日系人(橿原日記)

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-2/2008_12_27.htm

・死せるゲバラは、生きているゲバラより恐ろしい!

http://www.isc.meiji.ac.jp/~nomad/koshikawa/kwork/guevara.html

・2月8日放送ETV特集「キューバ革命 50年の現実」(NHK)

http://www.nhk.or.jp/etv21c/backnum/index.html

「フツーの仕事がしたい」予告編

イスラエルによるガザ侵攻の話題に忙殺されて、ブログ更新が遅くなってしまいましたが、先週末の休みに見た映画「フツーの仕事がしたい」(監督:土屋トカチ)について、感想などを少し。

この映画は、車が好きで、生コン輸送のトラック運転手になり、気がつけば「1ヶ月に552時間も」働かされても「それをフツーの状態だと思い込まされていた」労働者(皆倉信和さん)が、過労で入院したのを機に、「このままでは流石にやばいぞ」と思い始め、個人加盟の労働組合(連帯ユニオン)に加入した所から始まります。

皆倉(かいくら)さんが勤めていた運送会社(有限会社東×運輸:名称失念)は、住友大阪セメントの二次下請けで、「セメントを運んで何ぼ」の完全歩合給制度が導入されています。住友のセメント工場と各地の工事現場を、過積載で一日に何往復もして、やっと食べていける程の低賃金の下で、皆倉さんも、ある日などは早朝3時に出て翌々日のまた早朝5時にやっと帰社するという、そんな毎日を過ごしていました。

そんな状況にあっても、職場には組合も無い中で、「こんな仕事はみんなこんなモン」と半ば諦めていた皆倉さんでしたが、相次ぐ賃金切り下げや過労入院を経験する中で、たまたま目にしたビラを頼りに、ユニオンの門を叩く事になります。皆倉さんの会社社長は、それに対して、知り合いの工藤とかいうヤクザ紛いの男まで使って、執拗に労組脱退工作を進めます。何と、皆倉さんのお母さんの葬儀の席にまで押しかけてきて、参列者の目前で皆倉さんに暴力を振るうのです。

ここから皆倉さんたちの反撃が始まり、工藤や東×運輸の社長、それらの違法行為に目を瞑ってきた一次下請けのフコックスや、元請の住友資本に対して、糾弾行動が組織されていきます。そして、最後には会社側との和解により、東×運輸は住友との業務委託契約を解除され、皆倉さんには解決金が支払われ、争議は解決に向かいます。晴れて新会社に移籍となった皆倉さんは、よくやく人並みの(健康で文化的な)「フツーの生活」に戻れた・・・という、そういうストーリーの映画です。

ここで私がまず思ったのは、「月552時間労働」という全然「フツーでない異常な状況」を、「それがこの業界ではフツーの事」として飼いならされてきた異常性についてです。「月552時間」と一口に言いますが、まともに週休を取っていたら、どんなに働いてもこんな数字にはなりません。1日当たりの労働時間が24時間を超えてしまいますから。1日も休まず月30~31日働いて、よくやく1日平均18時間前後の数字になります。

1日のうちで18時間も仕事に拘束され、残りの6時間で睡眠と食事を済まさなければならない。これでは帰宅も入浴も無理です。トラックの中で、おにぎりを頬張り仮眠するだけの毎日の繰り返し。これが1年365日延々と続くのです。これを「この業界ではフツーの事」として、恰も「宿命」の如く思い込まされていたのですから、げに洗脳とは恐ろしいもの。

確かに、この映画に描かれた状況は、今の世間常識から見ても異常には違いありませんが、決して特殊な業界の特殊な事例ではありません。交通事故と同程度に、どこにも転がっている日常的な「異常」でしかないのです。例えば、赤帽やバイク便や一人親方や、コンビニ・フランチャイズ経営などの、個人請負業や委託経営の世界では、この程度の事は、ごくありふれた「フツー」の事例なのですから。

また、個人請負業や委託経営ではない、労基法が適用される筈の労働現場においても、こういう違法行為が堂々とまかり通っているのは、今の「名ばかり店長・管理職・正社員」や派遣・請負労働の現場を見れば、もう一目瞭然です。

斯様に、今でこそ言えるのですが、斯く言う私も「蟹工船」生協時代の、生協人生最終盤の1998年前後から始まった大リストラ時代には、何を隠そう、これと全く同じ様な境遇でした。

まず正規職員の数が減らされ、今まで二人でやっていた仕事を一人で背負い込まされる様になり、加えてバイト退職後の穴埋めも満足に為されずに、現場作業のフォローにも時間の大半が割かれるようになった。それに加えて業務の外注化で、当時慣れないパソコンで、派遣・請負労働者用のマニュアル作成業務を、時間外や休日出勤のサービス残業で強いられる様になる。勿論、残業代などは一切支給されず。

早朝7時過ぎには早出して、夕方までは現場に入りびたり。そこからサービス残業で日常の事務作業や先述のマニュアル作成が加わり、退勤はいつも終電に間に合うか間に合わないか。間に合わずに職場に泊り込んだ事も何度もあった。

とりわけ酷かったのは、実際に派遣・請負労働者への業務引継ぎが始まってからの数週間の事。物流センター業務の外注化で、既に24時間稼動体制に移行していた中で、生協の正規職員も立ち上げ当初という事で、約2週間に渡って日曜日も出勤の状態が続いた。謂わばこの期間中は、私も皆倉さんとほぼ同じ状況に置かれていたのです。今から思っても、よくぞ死ななかったものだと思います。マジで冗談抜きで。

だから、この映画を見ても、とても他人事だとは思えませんでした。今でこそ「何であんな所で黙って働いていたのか」と言えるのですが、その時は「これが生協ではフツーの事」だと、思い込まされていたのですから。退職後も、過去に遡って2年分の労働債権(未払い残業代)の請求権は当方に在ったのですから、それまでの出退勤時刻を逐一メモするなどして、証拠を揃えて労基署に告発してやればよかったのに、という事も、洗脳の解けた今になって初めて言える事で。

世の中には、同じ言葉でも、使う人の立場によっては正反対の意味で使われる事が、少なからずあります。「社畜」という俗語などは、差し詰め、その典型的な例でしょう。

我々労働者の立場からすれば、この言葉は、文字通り「資本家の犬、会社奴隷、ヒラメ社員、守銭奴」の意味でしか使われません。自己の保身と会社利益の為に、水俣病患者を見殺しにしたかつてのチッソ社員や、率先して「派遣切り」や「正社員切り」に勤しみ、或いはそれに積極的に加担する、現代の労務担当職制や御用組合幹部を指す言葉として使われる事が殆どです。

しかし、ホリエモン・御手洗富士夫・奥谷禮子などの新自由主義者にとっては、先の意味合いとは全く逆に、「フツーの仕事がしたい」という皆倉さんや、「フツーが一番」という私みたいな人の事を指すのだそうです。「経営者感覚の欠如したサラリーマン」「給料泥棒、窓際族」みたいな意味合いで。

確かに、長い人生の中では、「経営者」的視点が必要な場面も在るでしょう。いくら下積みの労働者と言えども、実際に部下や後輩を指導する段になれば、「上から目線」で物を見なければならない時も在るでしょう。しかし、そういう「経営者」的視点と言うのも、必要最小限度の衣食住が保障されてこそ、初めて芽生えてくるものです。

その前提条件を欠いた所で、いくら資本の側が笛吹けど、誰がそんなモノに付いて行きますかいな。付いて行った先が「月552時間労働」が常態化する異常社会では、そんな「目の前に人参ぶら下げられて、始終、椅子取りゲームに急き立てられる様な世界」よりも、「生活こそ第一」「フツーが一番」の方が、何倍も良いに決まっています。

フツーに仕事が出来れば、もうそれで良し。それ以上何を要求するのか。これ以上、目の前に人参ぶら下げられて、椅子取りゲームに急き立てられるのは、もう真っ平。

派遣村に数多くの求人が寄せられても、それでも職にありつけない人が居る事を指して、一部の人たちは、やれ「贅沢」だの「選り好みし過ぎだ」だのと言い募っている様ですが、何をか況やです。それらの求人情報には、過去に従業員の残業代不払いで訴えられた居酒屋チェーンや、ドライバーに過労運転を強要して交通事故を頻発させている格安運賃のタクシー会社、労組潰しで悪名高いタクシー会社なども、何食わぬ顔して名を連ねているのです。この様に、一見人助けを装って、実際には人の足元見透かしたものも、少なくないのです。

そもそも、それ以前に、「仕事とはそもそも一体何なのか」という問題が在ります。自分のやりたい、やり甲斐の在る仕事を選べてこそ、職業選択の本来の在り方ではないのか。それは、決して「贅沢」でも「選り好み」でもなく、れっきとした「人権」ではないか。それとも、「失業者は大人しくお上のお情けに縋って居れば良い、人権要求など以ての外」とでも言いたいのか。

問題は、そういう「フツーの仕事」が、すっかり影を潜めてしまった所にこそ、在るのではないでしょうか。

・映画「フツーの仕事がしたい」公式ブログ

http://nomalabor.exblog.jp/i2

イスラエルによるガザ侵攻の話題に忙殺されて、ブログ更新が遅くなってしまいましたが、先週末の休みに見た映画「フツーの仕事がしたい」(監督:土屋トカチ)について、感想などを少し。

この映画は、車が好きで、生コン輸送のトラック運転手になり、気がつけば「1ヶ月に552時間も」働かされても「それをフツーの状態だと思い込まされていた」労働者(皆倉信和さん)が、過労で入院したのを機に、「このままでは流石にやばいぞ」と思い始め、個人加盟の労働組合(連帯ユニオン)に加入した所から始まります。

皆倉(かいくら)さんが勤めていた運送会社(有限会社東×運輸:名称失念)は、住友大阪セメントの二次下請けで、「セメントを運んで何ぼ」の完全歩合給制度が導入されています。住友のセメント工場と各地の工事現場を、過積載で一日に何往復もして、やっと食べていける程の低賃金の下で、皆倉さんも、ある日などは早朝3時に出て翌々日のまた早朝5時にやっと帰社するという、そんな毎日を過ごしていました。

そんな状況にあっても、職場には組合も無い中で、「こんな仕事はみんなこんなモン」と半ば諦めていた皆倉さんでしたが、相次ぐ賃金切り下げや過労入院を経験する中で、たまたま目にしたビラを頼りに、ユニオンの門を叩く事になります。皆倉さんの会社社長は、それに対して、知り合いの工藤とかいうヤクザ紛いの男まで使って、執拗に労組脱退工作を進めます。何と、皆倉さんのお母さんの葬儀の席にまで押しかけてきて、参列者の目前で皆倉さんに暴力を振るうのです。

ここから皆倉さんたちの反撃が始まり、工藤や東×運輸の社長、それらの違法行為に目を瞑ってきた一次下請けのフコックスや、元請の住友資本に対して、糾弾行動が組織されていきます。そして、最後には会社側との和解により、東×運輸は住友との業務委託契約を解除され、皆倉さんには解決金が支払われ、争議は解決に向かいます。晴れて新会社に移籍となった皆倉さんは、よくやく人並みの(健康で文化的な)「フツーの生活」に戻れた・・・という、そういうストーリーの映画です。

ここで私がまず思ったのは、「月552時間労働」という全然「フツーでない異常な状況」を、「それがこの業界ではフツーの事」として飼いならされてきた異常性についてです。「月552時間」と一口に言いますが、まともに週休を取っていたら、どんなに働いてもこんな数字にはなりません。1日当たりの労働時間が24時間を超えてしまいますから。1日も休まず月30~31日働いて、よくやく1日平均18時間前後の数字になります。

1日のうちで18時間も仕事に拘束され、残りの6時間で睡眠と食事を済まさなければならない。これでは帰宅も入浴も無理です。トラックの中で、おにぎりを頬張り仮眠するだけの毎日の繰り返し。これが1年365日延々と続くのです。これを「この業界ではフツーの事」として、恰も「宿命」の如く思い込まされていたのですから、げに洗脳とは恐ろしいもの。

確かに、この映画に描かれた状況は、今の世間常識から見ても異常には違いありませんが、決して特殊な業界の特殊な事例ではありません。交通事故と同程度に、どこにも転がっている日常的な「異常」でしかないのです。例えば、赤帽やバイク便や一人親方や、コンビニ・フランチャイズ経営などの、個人請負業や委託経営の世界では、この程度の事は、ごくありふれた「フツー」の事例なのですから。

また、個人請負業や委託経営ではない、労基法が適用される筈の労働現場においても、こういう違法行為が堂々とまかり通っているのは、今の「名ばかり店長・管理職・正社員」や派遣・請負労働の現場を見れば、もう一目瞭然です。

斯様に、今でこそ言えるのですが、斯く言う私も「蟹工船」生協時代の、生協人生最終盤の1998年前後から始まった大リストラ時代には、何を隠そう、これと全く同じ様な境遇でした。

まず正規職員の数が減らされ、今まで二人でやっていた仕事を一人で背負い込まされる様になり、加えてバイト退職後の穴埋めも満足に為されずに、現場作業のフォローにも時間の大半が割かれるようになった。それに加えて業務の外注化で、当時慣れないパソコンで、派遣・請負労働者用のマニュアル作成業務を、時間外や休日出勤のサービス残業で強いられる様になる。勿論、残業代などは一切支給されず。

早朝7時過ぎには早出して、夕方までは現場に入りびたり。そこからサービス残業で日常の事務作業や先述のマニュアル作成が加わり、退勤はいつも終電に間に合うか間に合わないか。間に合わずに職場に泊り込んだ事も何度もあった。

とりわけ酷かったのは、実際に派遣・請負労働者への業務引継ぎが始まってからの数週間の事。物流センター業務の外注化で、既に24時間稼動体制に移行していた中で、生協の正規職員も立ち上げ当初という事で、約2週間に渡って日曜日も出勤の状態が続いた。謂わばこの期間中は、私も皆倉さんとほぼ同じ状況に置かれていたのです。今から思っても、よくぞ死ななかったものだと思います。マジで冗談抜きで。

だから、この映画を見ても、とても他人事だとは思えませんでした。今でこそ「何であんな所で黙って働いていたのか」と言えるのですが、その時は「これが生協ではフツーの事」だと、思い込まされていたのですから。退職後も、過去に遡って2年分の労働債権(未払い残業代)の請求権は当方に在ったのですから、それまでの出退勤時刻を逐一メモするなどして、証拠を揃えて労基署に告発してやればよかったのに、という事も、洗脳の解けた今になって初めて言える事で。

世の中には、同じ言葉でも、使う人の立場によっては正反対の意味で使われる事が、少なからずあります。「社畜」という俗語などは、差し詰め、その典型的な例でしょう。

我々労働者の立場からすれば、この言葉は、文字通り「資本家の犬、会社奴隷、ヒラメ社員、守銭奴」の意味でしか使われません。自己の保身と会社利益の為に、水俣病患者を見殺しにしたかつてのチッソ社員や、率先して「派遣切り」や「正社員切り」に勤しみ、或いはそれに積極的に加担する、現代の労務担当職制や御用組合幹部を指す言葉として使われる事が殆どです。

しかし、ホリエモン・御手洗富士夫・奥谷禮子などの新自由主義者にとっては、先の意味合いとは全く逆に、「フツーの仕事がしたい」という皆倉さんや、「フツーが一番」という私みたいな人の事を指すのだそうです。「経営者感覚の欠如したサラリーマン」「給料泥棒、窓際族」みたいな意味合いで。

確かに、長い人生の中では、「経営者」的視点が必要な場面も在るでしょう。いくら下積みの労働者と言えども、実際に部下や後輩を指導する段になれば、「上から目線」で物を見なければならない時も在るでしょう。しかし、そういう「経営者」的視点と言うのも、必要最小限度の衣食住が保障されてこそ、初めて芽生えてくるものです。

その前提条件を欠いた所で、いくら資本の側が笛吹けど、誰がそんなモノに付いて行きますかいな。付いて行った先が「月552時間労働」が常態化する異常社会では、そんな「目の前に人参ぶら下げられて、始終、椅子取りゲームに急き立てられる様な世界」よりも、「生活こそ第一」「フツーが一番」の方が、何倍も良いに決まっています。

フツーに仕事が出来れば、もうそれで良し。それ以上何を要求するのか。これ以上、目の前に人参ぶら下げられて、椅子取りゲームに急き立てられるのは、もう真っ平。

派遣村に数多くの求人が寄せられても、それでも職にありつけない人が居る事を指して、一部の人たちは、やれ「贅沢」だの「選り好みし過ぎだ」だのと言い募っている様ですが、何をか況やです。それらの求人情報には、過去に従業員の残業代不払いで訴えられた居酒屋チェーンや、ドライバーに過労運転を強要して交通事故を頻発させている格安運賃のタクシー会社、労組潰しで悪名高いタクシー会社なども、何食わぬ顔して名を連ねているのです。この様に、一見人助けを装って、実際には人の足元見透かしたものも、少なくないのです。

そもそも、それ以前に、「仕事とはそもそも一体何なのか」という問題が在ります。自分のやりたい、やり甲斐の在る仕事を選べてこそ、職業選択の本来の在り方ではないのか。それは、決して「贅沢」でも「選り好み」でもなく、れっきとした「人権」ではないか。それとも、「失業者は大人しくお上のお情けに縋って居れば良い、人権要求など以ての外」とでも言いたいのか。

問題は、そういう「フツーの仕事」が、すっかり影を潜めてしまった所にこそ、在るのではないでしょうか。

・映画「フツーの仕事がしたい」公式ブログ

http://nomalabor.exblog.jp/i2

前号エントリー記事の続編です。10月11日当日午前中の「蟹工船」映画上映会に続き、午後からは次の映画上映までの約1時間余りの間に、浅尾大輔氏の関連講演が行われました。

そこでは、前号でも少し登場した雑誌「ロスジェネ」の浅尾編集長が、自己紹介や今までの労働相談を交えて、今の民間や公務職場で働く派遣・請負労働者の悲惨な境遇について語っておられました。

労働相談の事例紹介コーナーでは、某財団法人の業務を請け負っている労働者が、請負会社から1ヶ月毎に契約更新させられた挙句に、同業他社との落札競争に負けた結果(こんなもの雇用者側の勝手な都合でしょうが)、契約期間も満了していないのに突然解雇された話などが紹介されました。その契約内容たるや、就業場所が明示されていないばかりに、何と海外出張までさせられていたというのには、流石に私も驚かされました。

正規職員以上の仕事を、業務請負のパートに低賃金で散々させておいて、それで口頭でいきなり解雇という、正しく官製ワーキングプアの典型例です。得てしてマスコミは、高級官僚の天下りも、こういう官製ワーキングプアも、全て十把一絡げにした上で、後者ばかりをスケープゴートに仕立て上げて、庶民の目を逸らそうとします。その一方で、政府・財界とつるんだ前者に対しては、形ばかりの追及でお茶を濁し、ホトボリ冷めればもう事実上お咎めなしで済ましているのですから、いい気なモンです。現在この請負会社の従業員は、組合に結集して闘っているそうです。

そういう話の中で、浅尾氏が「たかじんのそこまで言って委員会」という、「ネオコン・ネオリベ・ネットウヨク」ヨイショの右寄り番組に出演し、「蟹工船」の話をして「精神論者(たかじんたちホスト側を指す)とも共闘出来た」と言っていたのですが、私はこれについては大いに異議ありです。

この番組のくだんの場面(今年6月8日放送分)は、確かに私もたまたま見ていたようで、「ああ、あの場面か」と直ぐにピンと来ましたが、お世辞にも「共闘出来た」などとは、到底言える代物では無かった様に思います。

※問題の討論は、上記リンク先ブログの、3つ並んだ動画のうちの「上段」動画の5分過ぎから、「中段」動画の9分過ぎぐらいまでの、30分間余りに渡って行われています。

まあ、私がここで彼是言うよりも、百聞は一見にしかずで、実際に当該動画を視聴してみたら良い。勝谷誠彦にしても、三宅久之や金美齢にしても、自分たちが若い頃の、時代背景も経済環境も全く異なる時代の狭い経験や、一知半解な知識だけに基づいて、バカウヨ親父の「精神論・根性論」丸出しの俗説を、ただ垂れ流しているだけだという事がよく分かります。

それに対して浅尾氏は、今のワーキングプアの置かれた現状を、一つ一つ事実に基づいて懇切丁寧に説明されていました。私からすれば、まともな登場人物は浅尾氏一人だけで、後は全て「付け足し」でしかない。

あれでは、お世辞にも「精神論者との共闘成立」とは、とても言えません。

「精神論者」たちはと言うと、いつもの「俺の若い頃は」云々を散々繰り返した後に、果ては「怠け者は蟹工船や自衛隊に入れて鍛えろ」と、もう厨房発言丸出しで、最後まで議論がすれ違いに終わっていただけではないですか。そもそも、当事者間に一定の下地(共通認識や要求の一致)や共同の意思が無ければ、共闘なんて成立しません。

しかし、そうは言っても「ホスト」としての立場上、自ら呼んだ「ゲスト」を完全に無碍にも出来ないので、最後の最後で形式上エールを送った形にして、何とか辻褄を合わせただけではないですか。

だから、11日の講演会での浅尾氏の「共闘成立」との評価は、余りにも甘過ぎ。それよりも寧ろ、当該雑誌「ロスジェネ」秋葉原事件特集別冊での、増山編集委員の下記評価の方が、実態に即していると思いました。

―たぶん、その勝谷さんや三宅さんのまわりには、本当に苦しんでいる若い人たちが見えないんじゃないかと思いますね。ある程度、成功したと自分で思っていたりすると、いいお店しか行かなかったりとか、お金持ちの友だちしかいなかったりとか、 それってジャーナリストとして終わりだと思うんですけど 。もっと、この国のいろんな細部で起こっている軋みや悲鳴をちゃんと聞かないといけないと思うんですけど。だから、たかじんさんの番組に出ていた人たちは、ガチで現場を知らないんじゃないかな。

あと、テレビというなかで、かっこいいことを言わなきゃとか、喧嘩の図式にした方が面白いショーになるんじゃないかとか、そういう打算とか計算もあったと思います。それだと、テーマの深刻さに反して、何かものごとの本質がずれてくる気がしますよね。何でもバラエティ化してしまうということになると。―(P.14、但し色字での強調処理は引用者が施したもの)

あと、勝谷が討論終盤間近で口にした、「官公労=既得権擁護に走る労働貴族」的な物言いに対して一言。

確かに一般論で言えば、既存の官公労が、それまでの既得権を守るのに汲々として、結果的に官製ワーキングプアを容認してきたのは事実です。その上に立って、その個別具体的な「既得権」批判の公正な吟味が次に必要ですが、仮にその批判を100%認めたとしても。

では逆に聞きますが、「飴とムチで、労働運動をそういう風に歪めてきたのは、一体誰なのか?」と。「戦後の逆コースの中で、公務員からスト権を剥奪したのと引き換えに、飴玉しゃぶらせて労組を腐敗させてきたのは、他ならぬ手前たちの方じゃないか」と。「お陰で、こちらは労組内部の建て直しに苦労する破目になったが、それはあくまで弱点克服の新たな糧として、我々の課題として取り組んでいく」「真摯な批判には我々も向き合うが、”為にする批判”には取り合わない」と。

(関連記事)

・まんが蟹工船

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/715f2d0c3f0d9ebfd0aad471878851b4

・ニセモノ蟹工船には要注意

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/24e6d2919d3af192b14ec00465dcaf2d

そこでは、前号でも少し登場した雑誌「ロスジェネ」の浅尾編集長が、自己紹介や今までの労働相談を交えて、今の民間や公務職場で働く派遣・請負労働者の悲惨な境遇について語っておられました。

労働相談の事例紹介コーナーでは、某財団法人の業務を請け負っている労働者が、請負会社から1ヶ月毎に契約更新させられた挙句に、同業他社との落札競争に負けた結果(こんなもの雇用者側の勝手な都合でしょうが)、契約期間も満了していないのに突然解雇された話などが紹介されました。その契約内容たるや、就業場所が明示されていないばかりに、何と海外出張までさせられていたというのには、流石に私も驚かされました。

正規職員以上の仕事を、業務請負のパートに低賃金で散々させておいて、それで口頭でいきなり解雇という、正しく官製ワーキングプアの典型例です。得てしてマスコミは、高級官僚の天下りも、こういう官製ワーキングプアも、全て十把一絡げにした上で、後者ばかりをスケープゴートに仕立て上げて、庶民の目を逸らそうとします。その一方で、政府・財界とつるんだ前者に対しては、形ばかりの追及でお茶を濁し、ホトボリ冷めればもう事実上お咎めなしで済ましているのですから、いい気なモンです。現在この請負会社の従業員は、組合に結集して闘っているそうです。

そういう話の中で、浅尾氏が「たかじんのそこまで言って委員会」という、「ネオコン・ネオリベ・ネットウヨク」ヨイショの右寄り番組に出演し、「蟹工船」の話をして「精神論者(たかじんたちホスト側を指す)とも共闘出来た」と言っていたのですが、私はこれについては大いに異議ありです。

この番組のくだんの場面(今年6月8日放送分)は、確かに私もたまたま見ていたようで、「ああ、あの場面か」と直ぐにピンと来ましたが、お世辞にも「共闘出来た」などとは、到底言える代物では無かった様に思います。

※問題の討論は、上記リンク先ブログの、3つ並んだ動画のうちの「上段」動画の5分過ぎから、「中段」動画の9分過ぎぐらいまでの、30分間余りに渡って行われています。

まあ、私がここで彼是言うよりも、百聞は一見にしかずで、実際に当該動画を視聴してみたら良い。勝谷誠彦にしても、三宅久之や金美齢にしても、自分たちが若い頃の、時代背景も経済環境も全く異なる時代の狭い経験や、一知半解な知識だけに基づいて、バカウヨ親父の「精神論・根性論」丸出しの俗説を、ただ垂れ流しているだけだという事がよく分かります。

それに対して浅尾氏は、今のワーキングプアの置かれた現状を、一つ一つ事実に基づいて懇切丁寧に説明されていました。私からすれば、まともな登場人物は浅尾氏一人だけで、後は全て「付け足し」でしかない。

あれでは、お世辞にも「精神論者との共闘成立」とは、とても言えません。

「精神論者」たちはと言うと、いつもの「俺の若い頃は」云々を散々繰り返した後に、果ては「怠け者は蟹工船や自衛隊に入れて鍛えろ」と、もう厨房発言丸出しで、最後まで議論がすれ違いに終わっていただけではないですか。そもそも、当事者間に一定の下地(共通認識や要求の一致)や共同の意思が無ければ、共闘なんて成立しません。

しかし、そうは言っても「ホスト」としての立場上、自ら呼んだ「ゲスト」を完全に無碍にも出来ないので、最後の最後で形式上エールを送った形にして、何とか辻褄を合わせただけではないですか。

だから、11日の講演会での浅尾氏の「共闘成立」との評価は、余りにも甘過ぎ。それよりも寧ろ、当該雑誌「ロスジェネ」秋葉原事件特集別冊での、増山編集委員の下記評価の方が、実態に即していると思いました。

―たぶん、その勝谷さんや三宅さんのまわりには、本当に苦しんでいる若い人たちが見えないんじゃないかと思いますね。ある程度、成功したと自分で思っていたりすると、いいお店しか行かなかったりとか、お金持ちの友だちしかいなかったりとか、 それってジャーナリストとして終わりだと思うんですけど 。もっと、この国のいろんな細部で起こっている軋みや悲鳴をちゃんと聞かないといけないと思うんですけど。だから、たかじんさんの番組に出ていた人たちは、ガチで現場を知らないんじゃないかな。

あと、テレビというなかで、かっこいいことを言わなきゃとか、喧嘩の図式にした方が面白いショーになるんじゃないかとか、そういう打算とか計算もあったと思います。それだと、テーマの深刻さに反して、何かものごとの本質がずれてくる気がしますよね。何でもバラエティ化してしまうということになると。―(P.14、但し色字での強調処理は引用者が施したもの)

あと、勝谷が討論終盤間近で口にした、「官公労=既得権擁護に走る労働貴族」的な物言いに対して一言。

確かに一般論で言えば、既存の官公労が、それまでの既得権を守るのに汲々として、結果的に官製ワーキングプアを容認してきたのは事実です。その上に立って、その個別具体的な「既得権」批判の公正な吟味が次に必要ですが、仮にその批判を100%認めたとしても。

では逆に聞きますが、「飴とムチで、労働運動をそういう風に歪めてきたのは、一体誰なのか?」と。「戦後の逆コースの中で、公務員からスト権を剥奪したのと引き換えに、飴玉しゃぶらせて労組を腐敗させてきたのは、他ならぬ手前たちの方じゃないか」と。「お陰で、こちらは労組内部の建て直しに苦労する破目になったが、それはあくまで弱点克服の新たな糧として、我々の課題として取り組んでいく」「真摯な批判には我々も向き合うが、”為にする批判”には取り合わない」と。

(関連記事)

・まんが蟹工船

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/715f2d0c3f0d9ebfd0aad471878851b4

・ニセモノ蟹工船には要注意

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/24e6d2919d3af192b14ec00465dcaf2d

| 蟹工船・党生活者 (新潮文庫)小林 多喜二新潮社このアイテムの詳細を見る |

遅くなりましたが、10月11日(土)に行われた「蟹工船」映画上映・講演会について簡単に報告しておきます。当該の催しは大阪市の鶴見区民センターでありました。今何かと話題の、小林多喜二原作のプロレタリア小説「蟹工船」の映画上映と、作家・雑誌「ロスジェネ」編集長の浅尾大輔氏による関連講演会です。主催したのは大阪の地域労組が中心になって作られた上映実行委員会。当日は映画と講演の二本立てで、午前中に映画上映、午後1時から浅尾氏の講演、2時半から再び同じ映画の上映というスケジュールでした。

私は、たまたまバイト定休日の11日に、この催しがある事を数日前に知り、飛び入りで午前中の映画上映と午後からの講演に参加しました。会場となったセンター2階の大ホールには、100名ぐらいの方が来られていました。

上映された映画は、戦後間もない1953年に製作された、山村聡・監督作品のモノクロ映画です。大分古い映画なので、正直言って、字幕は読みにくく配役の言葉も聞き取りづらかったです。既にYouTubeでも映画全編が視聴出来ますので、サワリの部分から下記にアップしておきます。それで、まずは映画の雰囲気を掴んでいただければと思います。

kani-kou-sen(01/11)

※注1:この「kani-kou-sen」の全編(01/11~11/11)については、改めて下記URLをクリックして視聴して下さい。

http://jp.youtube.com/watch?v=eIceiSYCLxU&feature=related

※注2:これとは別に、ブックトレイラー(本の動画予告)の「蟹工船」もYouTubeに流れていました。それは下記URLをクリックすれば視聴出来ます。現代人にはこちらの方が見やすいかも。

http://jp.youtube.com/watch?v=EPZGsODiYM4&NR=1

※注3:映画「蟹工船」上映委員会のサイトもあります。

http://plaza.rakuten.co.jp/kanikousen/

まあYouTubeでも視聴出来るのであれば、何もわざわざ現地まで見に行くことも無かったかも知れません。しかしそれでも、見るだけの価値はありました。

何よりも、映画を見た事がキッカケで、改めて小説(新潮文庫版)を読み直す事になり、それまでの漫画版だけの知識によるいい加減な先入観を払拭する事が出来ました。この際恥を忍んで書きますが、私は「蟹工船」については、文庫版も大昔に読んだ事があるものの、最近はブーム以降に出始めた漫画版(それもどちらかと言うと亜流のイースト・プレス版)を見ただけで、「蟹工船」を再認識したつもりでいました。

その漫画を見て書いた最初の記事が今年2月23日付の「まんが蟹工船」ですが、私はその時点では、嵐でロシア沿岸に漂着した漁夫の一団が、現地でオルグされた事が、後のストライキの直接のキッカケになったと、誤解していました。

確かにその前段で、脱走を企てた雑夫(雑用係の労働者)が鬼監督によって便所にずっと閉じ込められたり、病気で作業中に倒れた学生雑夫が見せしめの為に首に罪状ぶら下げられて晒し者にされたり、脚気で死んだ学生雑夫がまともな葬式もされずにボロ袋にくるまれて海に投げ捨てられたり、監督にピストルで脅され「大焼き」まで入れられたり、そういうのが背景にある事も一応は原作に沿って書かれていましたが、あの書き方では、あくまでも直接のキッカケは漂着時に受けたオルグだというストーリーになっていましたから。

しかしその後、他の漫画を読み、文庫も改めて読み直した結果、それはあくまでもキッカケの一つでしかない事が分かりました。

前述の漂着時以外にも、発動機船のスクリュー修繕の為に何人かが陸に上がった時に、そのうちの一人が共産主義のパンフレットをこっそり持ち帰り、船内でみんなに回し読みされた事も、後の決起の遠因となります。また、仕事中の仲間同士の罵り合いの中で、一人が何気なしに発した「威張んな、この野郎!」という言葉が、次第に喧嘩とは無関係の流行り言葉となって、船内に広がっていった事も、そのキッカケになっています。そして何よりも、大嵐の日に鬼監督の浅川が、突風の警報が出ていたのも無視して、労働者に出漁を強いた事が直接の引き金となり、「殺されたくないものは来たれ!」という事で、自然発生的に船内全体にストライキが広がっていったのです。

この他にも、イースト・プレス版の漫画には、原作を「改竄」した箇所が幾つもあります。

まず何よりも、当該漫画では、原作には登場しない主人公(森本という雑夫)を中心としたものに、ストーリーが変えられています。この小説の醍醐味は、特定の英雄ではなく労働者集団全体が、生活し働き痛めつけられる中で次第に闘いに決起していく様が、生き生きと描かれている所にこそ在るのに。

この小説には、悪役(鬼監督・浅川)や、個々の登場人物(数人の学生上がり、ドモリ、元・炭鉱夫、元・芝浦工員、「威張るな」の雑夫たちや、船長、駆逐艦の水兵たち、等々)は出てきても、明確な主人公は居ないのです。それをイースト・プレスの漫画では、確かに主人公を設定したお陰で読みやすくなってはいましたが、その分逆に集団全体の躍動感が見えなくなってしまっているのです。

原作の方では、それを例えば、嵐に遭遇した船が「ぐウと元の位置に沈む」度に「エレヴエターで下りる瞬間の、小便がもれそうになる、くすぐったい不快さをその度に感じた」という擬態表現を多用する事で、主人公不在に代わる以上の躍動感・臨場感で、読者をグイグイと作品世界に引き込んで行くのです。

他にも傑作なのが、時化の所為で賄いに汁物が出なかったのに対して、ある雑夫が(防腐の為に塩漬けにした魚でさえ腐るほど、とんでもない事―という意味で)「腐れ塩引き」と愚痴る場面があるのですが、それが漫画では「実際に腐った塩漬けを毎日食わされる」事になっている。確かに、置かれた状況はその通りなのですが。

この様に、漫画には原作の小説を改竄された箇所が何箇所もあるのです。「蟹工船」がブームになるに従って、このイースト・プレス以外にも、東銀座出版社や宝島社、小説版元の新潮社からも、多くの「蟹工船」漫画が出版されていますが、私の知る限りでは、東銀座出版社の「30分で読める・・・大学生のためのマンガ蟹工船」が、一番作品世界を忠実に再現出来ている様に思います。

新潮社の週刊「コミック・パンチ」連載漫画は、前評判が上々だったので初回と第3話だけを買って読んで見ましたが、巻末解説の余りのデタラメぶりにドン引きしてしまい、後は読まず終い。「この”飽食の時代”に(アホかwでは何でこれだけ生活保護難民やネットカフェ難民が話題に上るのか)何故こんな小説が流行るのか?」「資本主義は何も悪くない、悪いのはごく一部の経営者だ」と、一事が万事こんな調子なのですから。宝島社の方は本日改めて見て見ようと思っていますが、余り期待していません。何と、最大のモチーフである悪役の鬼監督の氏名まで改竄されているのですから(浅川→罰河原赤蔵とかいう、如何にもソレッぽい名前にw)。

「蟹工船」の魅力は、そういう集団が織り成す躍動感の他に、監督の繰り出す飴とムチによって、雑夫・水夫・火夫・漁夫同士が互いに対立・競争させられて共倒れ寸前まで働かされたりする所などが、現代の派遣請負職場や成果主義蔓延のオフィスとソックリなので、これだけブームになっているのです。決して、中国・文化大革命時代や今の北朝鮮の「革命劇」の様な、只のイデオロギーてんこ盛り物語ではありません。

常に前年比・昨対比の数値で成果を競わされ、実際に浅川監督みたいなのも居て、パワハラ・セクハラも別に珍しい事ではない今の現代日本の職場も、「蟹工船」と一体どこが違うのか。私はこの映画・小説を見て、一瞬「いずみ生協」に居た頃を思い出しました。

ただ、以上の様なウソっぽいモノも含めて、漫画や映画が数多く出てくる事は、非常に良い事だと私は思っています。たとえそれがどれだけウソっぽいイミテーションであったとしても、その事で更に話題が広がり、作品世界が豊かに肉付けされて行くのですから。

あのイースト・プレス版にしても、映画では一切出て来ず、原作の小説ですら(検閲対策の為に)最後に申し訳程度に登場するだけの「二度目のストライキの成功秘話」が、逆に結構詳しく描かれていて、非常に面白かった。

それと、原作終盤近くに登場の、駆逐艦の水兵たちによって一度目のストライキが無残に鎮圧され、帝国主義軍隊の「資本家の下僕ぶり」が誰の目にもハッキリした後に、「(天皇への献上品の蟹缶詰に)石コロでも詰めておけ!」と雑夫たちが言う場面が、東銀座出版会の漫画を除いて、イースト・プレスやコミック・パンチの漫画はおろか、11日の上映映画にも一切描かれていなかったのは、一体何故か。あれこそが、原作を原作たらしめている一つの大きなモチーフなのに。若しもそれが、かつての本宮ひろ志・原作の漫画「国が燃える」弾圧事件の二の舞を避けるという「後ろ向き」の動機で為されたものだとするならば、非常に憂慮すべき事です。

兎に角「蟹工船」は、主菜はあくまで原作の小説であって、漫画はあくまで副菜・サプリメントとして利用すべしというのが、私が当該映画を見ての結論です。何か、肝心の映画評そっちのけで漫画談義に流れてしまった様ですが。

この後に行われた、午後からの浅尾大輔氏の「蟹工船」講演会についても、実は言いたい事が幾つかあるのですが、そこまで書いていると余りにも話が長くなり過ぎるので、こちらは次号エントリーで書く事にします。

| 劇画「蟹工船」 小林多喜二の世界 (講談社プラスアルファ文庫)白樺文学館多喜二ライブラリー (企画),藤生 ゴオ (作画),小林 多喜二 (原作)講談社このアイテムの詳細を見る |

| 劇画 蟹工船 覇王の船 [宝島社文庫] (宝島社文庫 C い 1-1) (宝島社文庫)イエス小池,小林多喜二(原作)宝島社このアイテムの詳細を見る |

今話題の映画「靖国 YASUKUNI」を、大阪・十三の第七芸術劇場で見てきました。巷の一部では「反日映画」とも目されている作品ですが、「一体これの何処が反日?」という感じでした。反日どころか、寧ろ見ようによっては右翼の宣伝映画とも取れなくも無い。そんな映画でした。

この映画は、ご存知の通り、右翼国会議員たちの圧力によって一時は劇場公開を危ぶまれていたものが、「言論・表現の自由を守れ」との声に押され、大阪・第七芸術劇場を皮切りに、全国で上映の運びとなったものです。

封切り初日の大混雑の話は聞いており、私も今まで見に行く暇が無かったので、今日のシフト休日まで見るのを待っていたのでした。封切り日からほぼ6日経ち、平日昼間の上映という事もあって、「もういい加減空いているだろう」と高をくくって行ったのですが、それが実は甘かった。上映開始20分前には映画館に着いていたのですが、既に入り口では長蛇の列、補助席まで出して整理券を発行する騒ぎになっていました。

そして補助席のパイプ椅子に座っての映画鑑賞となったのですが、一体全体これのどこが反日映画なのかよw。靖国刀の制作場面や刀匠へのインタビューを縦糸に、特に前半から中盤にかけては、靖国神社に参集する右翼たちの狂信じみた姿や彼らへのインタビューが続き、はっきり言って胸糞悪かったです。硬いパイプ椅子の上で、うんざりしながら見ていました。後半部分になってやっと、靖国合祀取下げを求めている台湾先住民や日本人遺族の動きも紹介され、私はそこで初めて救われた気分になれました。

ただ前半の中で傑作だったのは、「小泉首相の靖国参拝を支持する」と書いたプラカードと星条旗を持った、ブッシュ・ネオコン支持と思しき米国人が、最初は周囲の右翼から歓迎されていたものの、その中の一人から「ここは日の丸を掲げる所だ」と難癖を付けられ、最後には周りから「米国は広島で何をした」と罵倒されて追い返されてしまう場面です。日本の改憲・右傾化を米国が陰で支えている事や、日本の右翼がその米国から見てすら時代錯誤の代物でしか無い事が、はかなくも白日の下に曝け出された格好になっていて、見ていて面白かったです。

「米国は広島で何をした」と罵倒した右翼にしても、不戦や核兵器廃絶なんて一切考えてなくて、単に「いつか米国に仕返ししてやる」という自身の偏狭なナショナリズムを満足させるダシとして、ヒロシマ・ナガサキをも利用しているに過ぎない事が、余すところ無く曝け出されていましたから。

中盤までは、右翼に好き勝手な事を言わせる場面が延々と続きます。小泉首相は「もう二度と戦争をしない為に」靖国参拝したと言いましたが、それが途方も無い大嘘である事が、靖国神社の遊就館の展示や右翼自身の言い分によって、充分証明されていました。実際、彼らは「あの戦争(第二次世界大戦、アジア太平洋戦争)は正義の戦争だった」「今は臥薪嘗胆で耐えて、いつか仕返ししてやる」と、今でも言っているのですから。

本当は、(1)確かにあの戦争は、欧米から見ても日本から見ても、帝国主義戦争としての側面があった、(2)しかしその両者の思惑をも乗り越えて、世界の反ファシズム勢力やアジアの民族解放勢力が、両方の帝国主義を駆逐し、次第に平和・人権を確立していく転機とした―というのが歴史の真実であるにも関わらず。

後半からは、その戦争が実際は日本とアジアの民衆にとってどういう意味を持つものであったのかが、やっと示される事になります。台湾先住民や日本人の遺族が、当時の植民地統治や戦時体制の下で、有無を言わさず侵略戦争の尖兵に仕立て上げられていった事。戦後も「徹頭徹尾、国家意思のみ在りき」と、遺族の想いなぞお構い無しに、ひたすら「御用愛国心を体現する人身御供」として、真の慰霊とは似ても似つかない形で、亡くなった兵士が今も靖国神社に祀られている事。それらの事実も提示される事で、ようやく前半の右翼のプロパガンダ臭が薄められ、全体のバランスが取れた作品に変化します。

あと後半部分で目を引いたのは、靖国神社境内での右翼の奉祝集会に乱入した反戦系の若者を、集会参加者が寄って集ってつまみ出す所です。その若者はれっきとした日本人であるにも関わらず、何とかの一つ覚えで「中国人は中国へ帰れ」と追い返す。そして境内の外につまみ出され警察のパトカーに連行される所にまで押しかけて、逆に警察から押し止められます。

右翼がよく現代の日本を指して「米国(これは当たっている)と左翼が支配している」という事がありますが、多分それはこういう場面を指して言っているのでしょう。自分達のはねっ返り行為が弾圧されただけなのに逆上して、その靖国神社を支えているのが戦後の自民党政府である事には全然想いが及ばない近視眼的思考が、そこでも垣間見えて滑稽でした。

それら前・後半の流れを横軸、靖国刀の制作場面と刀匠の想いを縦軸として、ひたすら脚色を排してドキュメンタリータッチに話が展開されて行きます。その際の映画の主役は、あくまで縦軸の方です。靖国神社を巡る左右両翼の軋轢とは一切関わり無く、刀匠はひたすら刀作りに励む。この辺の描写は、かつて私が子ども時代に見たNHK番組「新日本紀行」を彷彿とさせるものがあります。

この辺の視点の斬新さが、この映画の一つの見所でしょう。今まで靖国神社といえば、ともすれば歴史認識や政教分離からの観点で語られる事が余りにも多かったですから。しかしそれは、当の靖国神社が、歴史認識や政教分離の問題から逃げてきたからに他なりません。

実際私も、この映画を見るまでは、靖国刀の存在なんて全然知りませんでした。そういう意味では大変勉強になりました。最後にその刀が中国その他の戦地での捕虜惨殺に使われた事も含めて。

映画監督が中国人だからとかいうのが、この映画が右翼からは反日的だと言われる所以なのでしょう。しかし私から見れば、三島由紀夫のファンを自称する監督が作っただけあって、見ようによっては逆に右翼の宣伝映画とも取れる内容なのですが。実際、これだけ話題になっていなければ、少なくとも私について言えば、こんな映画など、わざわざ1800円も払って見る気にはなりませんでした。正直言って、その後の時間帯に上映されている「今夜、列車が走る」の方が、よっぽど興味があった。更に穿った見方をすれば、映画の人気を高める為に、三島ファンの監督と右翼が実は裏で示し合わせていたのではないかとw、考えられなくもない。

或いは、靖国参拝する右翼の最敬礼や、軍隊調のコスプレや、反戦青年の暴力的排除や、ネオコン米国人とのイザコザ・内ゲバなどの場面が、右翼議員たちの癇に障ったのかも知れません。しかしこれも、自分達が恥ずかしいと思うのなら、そうしなければ良いだけの事です。自分達はそれが美しいと、或いはそれが正義だと思ってやっているのでしょう。ならばその姿を映画に曝け出されて、一体何が問題なのでしょう。本来ならば右翼宣伝の格好の場面として、寧ろ監督に感謝しなければいけない位ではないでしょうか。

それが何故右翼議員たちの癇に障ったのか。考えられる理由はただ一つ。それら全てが、陰に隠れて衆を頼んで個人に圧力を掛ける段には有効であっても、堂々と公にされては困る場面だからでしょう。

また右翼議員たちは、映画の内容云々ではなく、中国人制作の反日映画に国の助成がされる事が問題だと言います。しかし、この言い分も矛盾だらけです。政府の映画助成や国際映画祭受賞の基準は、あくまで芸術的に見てどうかという事でしょう。反日(或いは政治的映画)かどうかなんて一切関係ありません。反日(政治的)であっても優れた映画もあれば、反対に下らないものもある。その事は、親日にしても、或いは反米・親米その他にしても、みんな同じです。その芸術性を、国際映画祭実施団体や独立審査機関が、あくまで自身の基準に沿って選んだだけの事。そもそも、それを門外漢の外野が、とやかく言う事自体がナンセンスです。そんな事を言い出したら、「アルジェの戦い」も「ホテル・ルワンダ」も、全て反政府・反戦映画の一事で以って封殺されてしまいます。

私としては、この映画も確かに悪くはないのですが、それでも右翼の絶叫オンパレードの前半部分は、それにつき合わされるのは、ちょっと辛いものがありました。後の「今夜、列車が走る」の方がよっぽど見たかった。そして、この程度の「映画の政治性」に対してすら、「反日」だの何だのとアホの一つ覚えみたいにレッテルを張って、それでいい気になっている、あの小泉チルドレンを筆頭にした売名右翼のバカさ加減だけが際立った、そういう映画でした。

この映画は、ご存知の通り、右翼国会議員たちの圧力によって一時は劇場公開を危ぶまれていたものが、「言論・表現の自由を守れ」との声に押され、大阪・第七芸術劇場を皮切りに、全国で上映の運びとなったものです。

封切り初日の大混雑の話は聞いており、私も今まで見に行く暇が無かったので、今日のシフト休日まで見るのを待っていたのでした。封切り日からほぼ6日経ち、平日昼間の上映という事もあって、「もういい加減空いているだろう」と高をくくって行ったのですが、それが実は甘かった。上映開始20分前には映画館に着いていたのですが、既に入り口では長蛇の列、補助席まで出して整理券を発行する騒ぎになっていました。

そして補助席のパイプ椅子に座っての映画鑑賞となったのですが、一体全体これのどこが反日映画なのかよw。靖国刀の制作場面や刀匠へのインタビューを縦糸に、特に前半から中盤にかけては、靖国神社に参集する右翼たちの狂信じみた姿や彼らへのインタビューが続き、はっきり言って胸糞悪かったです。硬いパイプ椅子の上で、うんざりしながら見ていました。後半部分になってやっと、靖国合祀取下げを求めている台湾先住民や日本人遺族の動きも紹介され、私はそこで初めて救われた気分になれました。

ただ前半の中で傑作だったのは、「小泉首相の靖国参拝を支持する」と書いたプラカードと星条旗を持った、ブッシュ・ネオコン支持と思しき米国人が、最初は周囲の右翼から歓迎されていたものの、その中の一人から「ここは日の丸を掲げる所だ」と難癖を付けられ、最後には周りから「米国は広島で何をした」と罵倒されて追い返されてしまう場面です。日本の改憲・右傾化を米国が陰で支えている事や、日本の右翼がその米国から見てすら時代錯誤の代物でしか無い事が、はかなくも白日の下に曝け出された格好になっていて、見ていて面白かったです。

「米国は広島で何をした」と罵倒した右翼にしても、不戦や核兵器廃絶なんて一切考えてなくて、単に「いつか米国に仕返ししてやる」という自身の偏狭なナショナリズムを満足させるダシとして、ヒロシマ・ナガサキをも利用しているに過ぎない事が、余すところ無く曝け出されていましたから。

中盤までは、右翼に好き勝手な事を言わせる場面が延々と続きます。小泉首相は「もう二度と戦争をしない為に」靖国参拝したと言いましたが、それが途方も無い大嘘である事が、靖国神社の遊就館の展示や右翼自身の言い分によって、充分証明されていました。実際、彼らは「あの戦争(第二次世界大戦、アジア太平洋戦争)は正義の戦争だった」「今は臥薪嘗胆で耐えて、いつか仕返ししてやる」と、今でも言っているのですから。

本当は、(1)確かにあの戦争は、欧米から見ても日本から見ても、帝国主義戦争としての側面があった、(2)しかしその両者の思惑をも乗り越えて、世界の反ファシズム勢力やアジアの民族解放勢力が、両方の帝国主義を駆逐し、次第に平和・人権を確立していく転機とした―というのが歴史の真実であるにも関わらず。

後半からは、その戦争が実際は日本とアジアの民衆にとってどういう意味を持つものであったのかが、やっと示される事になります。台湾先住民や日本人の遺族が、当時の植民地統治や戦時体制の下で、有無を言わさず侵略戦争の尖兵に仕立て上げられていった事。戦後も「徹頭徹尾、国家意思のみ在りき」と、遺族の想いなぞお構い無しに、ひたすら「御用愛国心を体現する人身御供」として、真の慰霊とは似ても似つかない形で、亡くなった兵士が今も靖国神社に祀られている事。それらの事実も提示される事で、ようやく前半の右翼のプロパガンダ臭が薄められ、全体のバランスが取れた作品に変化します。

あと後半部分で目を引いたのは、靖国神社境内での右翼の奉祝集会に乱入した反戦系の若者を、集会参加者が寄って集ってつまみ出す所です。その若者はれっきとした日本人であるにも関わらず、何とかの一つ覚えで「中国人は中国へ帰れ」と追い返す。そして境内の外につまみ出され警察のパトカーに連行される所にまで押しかけて、逆に警察から押し止められます。

右翼がよく現代の日本を指して「米国(これは当たっている)と左翼が支配している」という事がありますが、多分それはこういう場面を指して言っているのでしょう。自分達のはねっ返り行為が弾圧されただけなのに逆上して、その靖国神社を支えているのが戦後の自民党政府である事には全然想いが及ばない近視眼的思考が、そこでも垣間見えて滑稽でした。

それら前・後半の流れを横軸、靖国刀の制作場面と刀匠の想いを縦軸として、ひたすら脚色を排してドキュメンタリータッチに話が展開されて行きます。その際の映画の主役は、あくまで縦軸の方です。靖国神社を巡る左右両翼の軋轢とは一切関わり無く、刀匠はひたすら刀作りに励む。この辺の描写は、かつて私が子ども時代に見たNHK番組「新日本紀行」を彷彿とさせるものがあります。

この辺の視点の斬新さが、この映画の一つの見所でしょう。今まで靖国神社といえば、ともすれば歴史認識や政教分離からの観点で語られる事が余りにも多かったですから。しかしそれは、当の靖国神社が、歴史認識や政教分離の問題から逃げてきたからに他なりません。

実際私も、この映画を見るまでは、靖国刀の存在なんて全然知りませんでした。そういう意味では大変勉強になりました。最後にその刀が中国その他の戦地での捕虜惨殺に使われた事も含めて。

映画監督が中国人だからとかいうのが、この映画が右翼からは反日的だと言われる所以なのでしょう。しかし私から見れば、三島由紀夫のファンを自称する監督が作っただけあって、見ようによっては逆に右翼の宣伝映画とも取れる内容なのですが。実際、これだけ話題になっていなければ、少なくとも私について言えば、こんな映画など、わざわざ1800円も払って見る気にはなりませんでした。正直言って、その後の時間帯に上映されている「今夜、列車が走る」の方が、よっぽど興味があった。更に穿った見方をすれば、映画の人気を高める為に、三島ファンの監督と右翼が実は裏で示し合わせていたのではないかとw、考えられなくもない。

或いは、靖国参拝する右翼の最敬礼や、軍隊調のコスプレや、反戦青年の暴力的排除や、ネオコン米国人とのイザコザ・内ゲバなどの場面が、右翼議員たちの癇に障ったのかも知れません。しかしこれも、自分達が恥ずかしいと思うのなら、そうしなければ良いだけの事です。自分達はそれが美しいと、或いはそれが正義だと思ってやっているのでしょう。ならばその姿を映画に曝け出されて、一体何が問題なのでしょう。本来ならば右翼宣伝の格好の場面として、寧ろ監督に感謝しなければいけない位ではないでしょうか。

それが何故右翼議員たちの癇に障ったのか。考えられる理由はただ一つ。それら全てが、陰に隠れて衆を頼んで個人に圧力を掛ける段には有効であっても、堂々と公にされては困る場面だからでしょう。

また右翼議員たちは、映画の内容云々ではなく、中国人制作の反日映画に国の助成がされる事が問題だと言います。しかし、この言い分も矛盾だらけです。政府の映画助成や国際映画祭受賞の基準は、あくまで芸術的に見てどうかという事でしょう。反日(或いは政治的映画)かどうかなんて一切関係ありません。反日(政治的)であっても優れた映画もあれば、反対に下らないものもある。その事は、親日にしても、或いは反米・親米その他にしても、みんな同じです。その芸術性を、国際映画祭実施団体や独立審査機関が、あくまで自身の基準に沿って選んだだけの事。そもそも、それを門外漢の外野が、とやかく言う事自体がナンセンスです。そんな事を言い出したら、「アルジェの戦い」も「ホテル・ルワンダ」も、全て反政府・反戦映画の一事で以って封殺されてしまいます。

私としては、この映画も確かに悪くはないのですが、それでも右翼の絶叫オンパレードの前半部分は、それにつき合わされるのは、ちょっと辛いものがありました。後の「今夜、列車が走る」の方がよっぽど見たかった。そして、この程度の「映画の政治性」に対してすら、「反日」だの何だのとアホの一つ覚えみたいにレッテルを張って、それでいい気になっている、あの小泉チルドレンを筆頭にした売名右翼のバカさ加減だけが際立った、そういう映画でした。

昨日はシフト休日だったので、次のブログ記事更新に必要な資料を探しに図書館に行き、そこで面白い本があったのでついでに借りてきて、その帰りに今話題の映画「母(かあ)べえ」を見てきました。

「母べえ」というのは、言わずと知れた山田洋次監督製作・吉永小百合主演の映画で、1940年前後の東京郊外に住む野上家一家の日常を描いた作品です。家族同士がお互いに「父(とう)べえ」「母べえ」「初べえ」「照べえ」と愛称で呼び合うような、あの時代には珍しいリベラルな家庭でしたが、ドイツ文学者である夫の滋(配役、以下同:坂東三津五郎)が治安維持法違反容疑で捕まってからは、「母べえ」こと佳代(吉永小百合)の細腕一つで子どもの「初べえ」「照べえ」を食わせていかなければならなくなりました。そこに夫の教え子の「山ちゃん」・山崎(浅野忠信)や夫の妹の「チャコちゃん」・久子(壇れい)も加わって、あの日米開戦前夜の暗い時代を乗り切っていく、というのがこの映画の大まかなストーリーです。

この映画の見所は色々あるのですが、私は次のブログ記事更新の予定もあるので、ここでは一番印象に残ったシーンについての感想を書くだけに止めておきます。

野上家に来る登場人物の中に、「山ちゃん」や「チャコちゃん」に混じって、一風変った人がいます。それが母の叔父の「仙吉」(笑福亭鶴瓶:この役柄にはぴったし!の感あり)で、わざわざ奈良から出てきたのですが、これがまた他の真面目一辺倒のキャラクターとは全然違うので、家族との間に一悶着あったりするのです。思春期を迎えた長女の「初べえ」に向かって「ええ乳してるなあ」とか言って顰蹙を買い、仙吉も仙吉で一向に反省せず、「(初べえも、治安維持法で捕まった夫の滋も)真面目一辺倒やからそんな目にあうのや、万事世の中はカネや、もっと上手に世渡りせんかい」とぼやく、そういう人物です。当然「真面目一辺倒」の「山ちゃん・チャコちゃん・初べえ」からは今で言うセクハラ親父の様な扱いを受けるのですが、何も自由にモノが言えないあの時代の中にあっては、その「仙吉」との会話が「母べえ」の唯一ホッと出来る時間でもあったのです。

そういう豪放磊落な「仙吉」ですが、その思想とは一切無縁な彼ですら警察に捕まってしまいます。街頭で贅沢品追放運動を行っていた婦人会の面々に「女がお洒落して何処が悪いんじゃ」「贅沢は敵じゃない、素敵だ」と突っかかっていき、おまけに自分のしていた金の指輪を見止められてその供出も拒んだ為に、婦人会の面々から「非国民」となじられて警邏中の巡査にしょっ引かれてしまうのです。

この「仙吉」にしても、大本営発表の延長線上に「日本はやがてドイツも放逐して世界制覇を成し遂げるのだ、その為に今はドイツと仲良くやって英米と戦うのだ」なんて講釈を垂れながら、統制経済の中で上手く立ち回ろうとする街の炭屋(この人は何くれと無く佳代の面倒を見てくれもするのだが)にしても、これが当時の庶民の一般的な姿だっただろうと思います。

山師の「仙吉」は、今風に言えばネオリベ(新自由主義者、株主資本主義者)で、差し詰めホリエモンやグッドウィルの折口に当たるのでしょうか。街の炭屋なんて、今で言えばネットウヨクになるのかもw。でもそう書いちゃうと、何か違うような。今のネオリベやネットウヨクと比べたら、仙吉や炭屋の方がまだよっぽど人間的ですから。

そういう「仙吉」ですが、それでも別れ際に、佳代に「何かの足しにしろ」とその金の指輪を譲り、「絶対に指輪を金属供出になんか出したらアカンで、あんなもの戦車や戦闘機を作るためなんて大嘘や、偉いさんがポッポ内々してしまうに決まってるんや」と列車の窓越しに言うシーンは、最後で庶民の意地を垣間見せたと言うべきか。

しかし、そこまで来たら、もういくら抗っても手遅れなのです。「仙吉」の前に婦人会の贅沢検問に捕まっていた婦人の洋服姿も、今の感覚からすればどうってことないものです。しかし周囲がみんな割烹着やモンペ姿なので、それですら目立ってしまうのです。今はまだそこまでは行かない。少なくとも普通に食事が出来、服も着れる。言論・集会・表現の自由も、まだ建前上は保障されている。しかし今のまま右傾化がどんどん進めば、ホンの些細な贅沢(普通の服装)すら出来なくなってしまう時代が、再び来ます。そうなってはもう何もかもが手遅れなのです。今のネオリベやネットウヨクが、その事をどれだけ分かっているのかは甚だ疑問ですが。

※写真は映画のパンフレットから。右から左に、「母べえ」佳代、「チャコちゃん」久子、「山ちゃん」山崎(パンフの折り目になって殆ど見えませんが)、子供たち、仙吉。子供たちのうちで、手前に座って仙吉を睨みつけているのが長女の「初べえ」初子、その後ろに立っているのが次女の「照べえ」照美。

「母べえ」というのは、言わずと知れた山田洋次監督製作・吉永小百合主演の映画で、1940年前後の東京郊外に住む野上家一家の日常を描いた作品です。家族同士がお互いに「父(とう)べえ」「母べえ」「初べえ」「照べえ」と愛称で呼び合うような、あの時代には珍しいリベラルな家庭でしたが、ドイツ文学者である夫の滋(配役、以下同:坂東三津五郎)が治安維持法違反容疑で捕まってからは、「母べえ」こと佳代(吉永小百合)の細腕一つで子どもの「初べえ」「照べえ」を食わせていかなければならなくなりました。そこに夫の教え子の「山ちゃん」・山崎(浅野忠信)や夫の妹の「チャコちゃん」・久子(壇れい)も加わって、あの日米開戦前夜の暗い時代を乗り切っていく、というのがこの映画の大まかなストーリーです。

この映画の見所は色々あるのですが、私は次のブログ記事更新の予定もあるので、ここでは一番印象に残ったシーンについての感想を書くだけに止めておきます。

野上家に来る登場人物の中に、「山ちゃん」や「チャコちゃん」に混じって、一風変った人がいます。それが母の叔父の「仙吉」(笑福亭鶴瓶:この役柄にはぴったし!の感あり)で、わざわざ奈良から出てきたのですが、これがまた他の真面目一辺倒のキャラクターとは全然違うので、家族との間に一悶着あったりするのです。思春期を迎えた長女の「初べえ」に向かって「ええ乳してるなあ」とか言って顰蹙を買い、仙吉も仙吉で一向に反省せず、「(初べえも、治安維持法で捕まった夫の滋も)真面目一辺倒やからそんな目にあうのや、万事世の中はカネや、もっと上手に世渡りせんかい」とぼやく、そういう人物です。当然「真面目一辺倒」の「山ちゃん・チャコちゃん・初べえ」からは今で言うセクハラ親父の様な扱いを受けるのですが、何も自由にモノが言えないあの時代の中にあっては、その「仙吉」との会話が「母べえ」の唯一ホッと出来る時間でもあったのです。

そういう豪放磊落な「仙吉」ですが、その思想とは一切無縁な彼ですら警察に捕まってしまいます。街頭で贅沢品追放運動を行っていた婦人会の面々に「女がお洒落して何処が悪いんじゃ」「贅沢は敵じゃない、素敵だ」と突っかかっていき、おまけに自分のしていた金の指輪を見止められてその供出も拒んだ為に、婦人会の面々から「非国民」となじられて警邏中の巡査にしょっ引かれてしまうのです。

この「仙吉」にしても、大本営発表の延長線上に「日本はやがてドイツも放逐して世界制覇を成し遂げるのだ、その為に今はドイツと仲良くやって英米と戦うのだ」なんて講釈を垂れながら、統制経済の中で上手く立ち回ろうとする街の炭屋(この人は何くれと無く佳代の面倒を見てくれもするのだが)にしても、これが当時の庶民の一般的な姿だっただろうと思います。

山師の「仙吉」は、今風に言えばネオリベ(新自由主義者、株主資本主義者)で、差し詰めホリエモンやグッドウィルの折口に当たるのでしょうか。街の炭屋なんて、今で言えばネットウヨクになるのかもw。でもそう書いちゃうと、何か違うような。今のネオリベやネットウヨクと比べたら、仙吉や炭屋の方がまだよっぽど人間的ですから。

そういう「仙吉」ですが、それでも別れ際に、佳代に「何かの足しにしろ」とその金の指輪を譲り、「絶対に指輪を金属供出になんか出したらアカンで、あんなもの戦車や戦闘機を作るためなんて大嘘や、偉いさんがポッポ内々してしまうに決まってるんや」と列車の窓越しに言うシーンは、最後で庶民の意地を垣間見せたと言うべきか。

しかし、そこまで来たら、もういくら抗っても手遅れなのです。「仙吉」の前に婦人会の贅沢検問に捕まっていた婦人の洋服姿も、今の感覚からすればどうってことないものです。しかし周囲がみんな割烹着やモンペ姿なので、それですら目立ってしまうのです。今はまだそこまでは行かない。少なくとも普通に食事が出来、服も着れる。言論・集会・表現の自由も、まだ建前上は保障されている。しかし今のまま右傾化がどんどん進めば、ホンの些細な贅沢(普通の服装)すら出来なくなってしまう時代が、再び来ます。そうなってはもう何もかもが手遅れなのです。今のネオリベやネットウヨクが、その事をどれだけ分かっているのかは甚だ疑問ですが。

※写真は映画のパンフレットから。右から左に、「母べえ」佳代、「チャコちゃん」久子、「山ちゃん」山崎(パンフの折り目になって殆ど見えませんが)、子供たち、仙吉。子供たちのうちで、手前に座って仙吉を睨みつけているのが長女の「初べえ」初子、その後ろに立っているのが次女の「照べえ」照美。

私は、職場ではどうも、「アンチ根性論者」と見られているようです。まあ私も最近は、「下見て暮らせ傘の下」の「B層反動オヤジ・ネットウヨクもどき」や、上には言いなりで矛盾を下にツケ回ししながらそれを根性論・精神論で誤魔化そうとする職制層への反発から、職場では意識的に小泉・安倍政治の悪口を散々言ってきたので、バイト仲間からは「多少アカがかった奴」と見られ始めているのかも知れませんw。

少し前に、休憩時間にバイトの同僚と、TV映画「フラガール」を見た感想から始まって、シズちゃんが出る缶コーヒー・ジョージアのCM評に話が及んだ時の事です。渡哲也と一緒に取引先に謝りにいったシズちゃんが、ひたすら謝り倒す渡哲也を腐して、「そないにペコペコする事あらへんやないですか」「さっきも言ってたやないですか、悪いのはコイツやって」と突っ込みを入れる、あのCMです。そのCMに対して「あの場面は痛快だ」と評した私に対して、「そういう仕事の捉え方をする人ばかりではありません、こういう仕事の捉え方をする人もいます」といって私に紹介したのが、その日のすぐ後から放送が始まったTVドラマ「働きマン」でした。

一体どんなドラマなんだろうと思って初回のドラマを見て、逆に笑ってしまいました。「あははははは、ワーカーホリックも何のその、ここまで”純粋に”仕事にのめり込む事が出来たら、ある意味ではサラリーマンとして本望なのではないか」と。

このドラマは、安野モヨコ原作の連載漫画をドラマ化したものです。菅野美穂が扮する女性雑誌編集者・松方弘子が、寝食を忘れて仕事に没頭する話なのですが、その様子が余りにも漫画チックなのです。松方が「仕事モードオン、男スイッチ入ります」と言って記事冒頭の写真の様なポーズをとった途端に、テレビ画面一杯に後光が指して、一挙に仕事モードに切り替わるという、男尊女卑の非難も全く意に介さない、余りにも突拍子もない展開には、「何だコイツはまるでサイボーグか」と、思わず笑ってしまった。

そして番組第一作のストーリーはというと、何とそのサイボーグ編集者が、外務大臣の機密費流用疑惑をスクープしちゃうんです。大臣の元愛人でもある第二秘書からの内部告発を受けて、例の仕事モードで記事をアップ。その間は食事も編集部で仕事の合間に海苔巻きかじりながら、で。しかし、その後にどんでん返しがあって、第一作は終了。

私は、こういう仕事の在り方については、別に否定はしません。単に自分や自分の家族や会社の為なんかではなく、社会の不正を暴くという、非常に意義のある事に邁進しているのだから。人を騙したり搾取したり、誰かの不幸と引き換えに自分たちの利益を享受する(そうせざるを得ない)仕事スタイルが跋扈する中で、むしろ幸福なケースだと言えなくもない。それに対して、「仕事より自分の人生が大事」という、速水もこみち扮する新人編集部員・田中の「アンチ根性論」的な考え方も、それはそれで理にかなっているとは思いますが、それだけでは割り切れない場合も、世の中には確かにあります。

しかし、この考え方には一つの落とし穴があるのです。如何に社会の不正義に怒り民主社会を夢見て始まった事業や運動にしても、そこから生まれるのは決してガンジー・ネール・ホーチミンやチェ・ゲバラばかりではないという事です。金正日やポルポトもそこから同じ様に生まれてきたのです。そう言えば、かつて私が在籍していた某生協でも、この手の精神主義が堂々とまかり通っていました。やり手の部長が、「仕事は愛である」なんて、まるで大昔のこうもり傘のテレビCMみたいな事を盛んに言い始めて、それが一世を風靡した事がありました。「仕事が出来なかったりミスをするのは、愛情が足りないからである」という訳です。今から考えれば何の事は無い、戦前日本の神風・特攻思想や北朝鮮のチュチェ思想そのものじゃないか。

「一人は皆の為に、皆は一人の為に」という言葉がありますが、これは両方が機能して初めて成り立つのです。「一人は皆の為に」ばかりが強調され、「皆は一人の為」の「一人」も個人一人一人ではなく特定の指導者を意味するようになっては、後に出来るのはナチス・ドイツや戦前日本や今の北朝鮮の様な世の中になってしまいます。そうではなくて、「個人一人一人」の尊重が先にあって初めて、「一人は皆の為に」という公徳心や団結や連帯の感情も生まれるのです。つまり、「どんなに意義のあるように見える仕事でも、それが個人の幸福をもたらさないものであるならば、それはニセモノでしかない」もっと平たく言えば「死んでもしなければならない仕事などは無い」という事です。その事に気付くかどうかが、その後に来るのが「ホーチミン」社会か「ポルポト」社会かの、分かれ道なのです。

実際、こんな松方弘子みたいな働き方は、若い時の一時期だからこそ出来るのです。いつまでもこんな働き方をしていたら、やがて身も心もズタズタになって、うつ病かガンか過労死で死んでしまいます。「一人は皆の為に、皆は一人の為に」もあくまで「個人の尊重と幸福が大前提」、「死んでもしなければならない仕事などは無い」。

だから私はあくまで「アンチ根性論」。但しそれは、社会貢献や社会変革・革命の意義は大いに認めた上で、あくまでもその変質・暴走に警鐘を鳴らす、というものです。従って、自民党政治や格差社会の容認・肯定の上に立った「長いものには巻かれろ」式の「ネットウヨクのニヒリズム」とは全く違いますので、その点はくれぐれも誤解無き様に。

・「働きマン」公式サイト

「仕事モードオン、男スイッチ入ります」。記事冒頭の写真は、このドラマが「週刊朝日」で取り上げられた時に、菅野美穂が取ったポーズ。そうして頑張った先が「消費税17%の世の中」では、もう笑うに笑えませんて。

http://www.ntv.co.jp/hatarakiman/

・澤田サンダーと過労死(増山麗奈の革命鍋!)

ここで増山も私と同じ様な事を言っています。「”働きマン”や”ハケンの品格”の中に秘められた”勤労の過剰評価”には気をつけろ」「正義とか常識とかに変に煽られてボロボロになるまで働かされる事のないように」と。

http://renaart.exblog.jp/7230378/

■■追記■■

ほらほら、もう書いている尻から早速、「消費税17%」への地均しの世論操作が。

・社会保障給付87.9兆円=05年度、過去最高を更新-厚労省(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071026-00000249-jij-pol

・望むのは北欧型の「高福祉、高負担」(ヤフー・クリックリサーチ)

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=1236&wv=1&typeFlag=1

予算全体に占める社会保障給付の割合は、独仏が3割台、英米が2割台、日本は僅か1割台。そして欧州の消費税は贅沢品課税が中心で必要生活費は非課税。そもそも、国の財政破綻を招いた国債大量増発・大型公共事業乱発・軍事費増・大企業減税を繰り返してきたのは、一体どこの党の政権か。そんな事などオクビにも出さずに、伸び率抑制にも関わらずに高齢者の自然増で社会保障給付割合が少し上昇したのをこれ幸いと、もう早速。

この”働きマン”や”ハケンの品格”のTVドラマにも、番組スポンサーでもある財界筋や、その意を受けた政府筋からのメッセージが、其処かしこに見え隠れ。「人生をエンジョイしたければ馬車馬の様に働け」「速水もこみちの様に、それを拒否するなら別にそれでも良いけれど、その代わりにワーキングプアやネカフェ難民の境遇にも甘んじる事になっても知らないよ」と。これは多分ホワイトカラー・エグゼンプションへの地均しでしょう。どちらもゴメンです。「我々には誰でも健康で文化的な最低限度の生活を送る権利がある」と、憲法25条にちゃんと書いてあるのですから。

少し前に、休憩時間にバイトの同僚と、TV映画「フラガール」を見た感想から始まって、シズちゃんが出る缶コーヒー・ジョージアのCM評に話が及んだ時の事です。渡哲也と一緒に取引先に謝りにいったシズちゃんが、ひたすら謝り倒す渡哲也を腐して、「そないにペコペコする事あらへんやないですか」「さっきも言ってたやないですか、悪いのはコイツやって」と突っ込みを入れる、あのCMです。そのCMに対して「あの場面は痛快だ」と評した私に対して、「そういう仕事の捉え方をする人ばかりではありません、こういう仕事の捉え方をする人もいます」といって私に紹介したのが、その日のすぐ後から放送が始まったTVドラマ「働きマン」でした。

一体どんなドラマなんだろうと思って初回のドラマを見て、逆に笑ってしまいました。「あははははは、ワーカーホリックも何のその、ここまで”純粋に”仕事にのめり込む事が出来たら、ある意味ではサラリーマンとして本望なのではないか」と。

このドラマは、安野モヨコ原作の連載漫画をドラマ化したものです。菅野美穂が扮する女性雑誌編集者・松方弘子が、寝食を忘れて仕事に没頭する話なのですが、その様子が余りにも漫画チックなのです。松方が「仕事モードオン、男スイッチ入ります」と言って記事冒頭の写真の様なポーズをとった途端に、テレビ画面一杯に後光が指して、一挙に仕事モードに切り替わるという、男尊女卑の非難も全く意に介さない、余りにも突拍子もない展開には、「何だコイツはまるでサイボーグか」と、思わず笑ってしまった。

そして番組第一作のストーリーはというと、何とそのサイボーグ編集者が、外務大臣の機密費流用疑惑をスクープしちゃうんです。大臣の元愛人でもある第二秘書からの内部告発を受けて、例の仕事モードで記事をアップ。その間は食事も編集部で仕事の合間に海苔巻きかじりながら、で。しかし、その後にどんでん返しがあって、第一作は終了。

私は、こういう仕事の在り方については、別に否定はしません。単に自分や自分の家族や会社の為なんかではなく、社会の不正を暴くという、非常に意義のある事に邁進しているのだから。人を騙したり搾取したり、誰かの不幸と引き換えに自分たちの利益を享受する(そうせざるを得ない)仕事スタイルが跋扈する中で、むしろ幸福なケースだと言えなくもない。それに対して、「仕事より自分の人生が大事」という、速水もこみち扮する新人編集部員・田中の「アンチ根性論」的な考え方も、それはそれで理にかなっているとは思いますが、それだけでは割り切れない場合も、世の中には確かにあります。

しかし、この考え方には一つの落とし穴があるのです。如何に社会の不正義に怒り民主社会を夢見て始まった事業や運動にしても、そこから生まれるのは決してガンジー・ネール・ホーチミンやチェ・ゲバラばかりではないという事です。金正日やポルポトもそこから同じ様に生まれてきたのです。そう言えば、かつて私が在籍していた某生協でも、この手の精神主義が堂々とまかり通っていました。やり手の部長が、「仕事は愛である」なんて、まるで大昔のこうもり傘のテレビCMみたいな事を盛んに言い始めて、それが一世を風靡した事がありました。「仕事が出来なかったりミスをするのは、愛情が足りないからである」という訳です。今から考えれば何の事は無い、戦前日本の神風・特攻思想や北朝鮮のチュチェ思想そのものじゃないか。

「一人は皆の為に、皆は一人の為に」という言葉がありますが、これは両方が機能して初めて成り立つのです。「一人は皆の為に」ばかりが強調され、「皆は一人の為」の「一人」も個人一人一人ではなく特定の指導者を意味するようになっては、後に出来るのはナチス・ドイツや戦前日本や今の北朝鮮の様な世の中になってしまいます。そうではなくて、「個人一人一人」の尊重が先にあって初めて、「一人は皆の為に」という公徳心や団結や連帯の感情も生まれるのです。つまり、「どんなに意義のあるように見える仕事でも、それが個人の幸福をもたらさないものであるならば、それはニセモノでしかない」もっと平たく言えば「死んでもしなければならない仕事などは無い」という事です。その事に気付くかどうかが、その後に来るのが「ホーチミン」社会か「ポルポト」社会かの、分かれ道なのです。

実際、こんな松方弘子みたいな働き方は、若い時の一時期だからこそ出来るのです。いつまでもこんな働き方をしていたら、やがて身も心もズタズタになって、うつ病かガンか過労死で死んでしまいます。「一人は皆の為に、皆は一人の為に」もあくまで「個人の尊重と幸福が大前提」、「死んでもしなければならない仕事などは無い」。

だから私はあくまで「アンチ根性論」。但しそれは、社会貢献や社会変革・革命の意義は大いに認めた上で、あくまでもその変質・暴走に警鐘を鳴らす、というものです。従って、自民党政治や格差社会の容認・肯定の上に立った「長いものには巻かれろ」式の「ネットウヨクのニヒリズム」とは全く違いますので、その点はくれぐれも誤解無き様に。

・「働きマン」公式サイト

「仕事モードオン、男スイッチ入ります」。記事冒頭の写真は、このドラマが「週刊朝日」で取り上げられた時に、菅野美穂が取ったポーズ。そうして頑張った先が「消費税17%の世の中」では、もう笑うに笑えませんて。

http://www.ntv.co.jp/hatarakiman/

・澤田サンダーと過労死(増山麗奈の革命鍋!)

ここで増山も私と同じ様な事を言っています。「”働きマン”や”ハケンの品格”の中に秘められた”勤労の過剰評価”には気をつけろ」「正義とか常識とかに変に煽られてボロボロになるまで働かされる事のないように」と。

http://renaart.exblog.jp/7230378/

■■追記■■

ほらほら、もう書いている尻から早速、「消費税17%」への地均しの世論操作が。

・社会保障給付87.9兆円=05年度、過去最高を更新-厚労省(時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071026-00000249-jij-pol

・望むのは北欧型の「高福祉、高負担」(ヤフー・クリックリサーチ)

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=1236&wv=1&typeFlag=1

予算全体に占める社会保障給付の割合は、独仏が3割台、英米が2割台、日本は僅か1割台。そして欧州の消費税は贅沢品課税が中心で必要生活費は非課税。そもそも、国の財政破綻を招いた国債大量増発・大型公共事業乱発・軍事費増・大企業減税を繰り返してきたのは、一体どこの党の政権か。そんな事などオクビにも出さずに、伸び率抑制にも関わらずに高齢者の自然増で社会保障給付割合が少し上昇したのをこれ幸いと、もう早速。

この”働きマン”や”ハケンの品格”のTVドラマにも、番組スポンサーでもある財界筋や、その意を受けた政府筋からのメッセージが、其処かしこに見え隠れ。「人生をエンジョイしたければ馬車馬の様に働け」「速水もこみちの様に、それを拒否するなら別にそれでも良いけれど、その代わりにワーキングプアやネカフェ難民の境遇にも甘んじる事になっても知らないよ」と。これは多分ホワイトカラー・エグゼンプションへの地均しでしょう。どちらもゴメンです。「我々には誰でも健康で文化的な最低限度の生活を送る権利がある」と、憲法25条にちゃんと書いてあるのですから。

この6日の土曜日は、久々に早く帰宅してテレビを見ました。見たのは当日夜9時から放映された映画「フラガール」です。実はこの映画、劇場公開の時にも見たいと思いながら、ついつい見そびれてしまっていた映画でした。

映画のあらすじを簡単に言うと、1965年の福島県いわき市で、常磐炭鉱の相次ぐ閉山で寂れゆく街の活性化にと、地元経済界が誘致に乗り出したハワイアンセンターに、次の人生の活路を見出そうとした炭鉱夫の娘たちの、実話を基にしたお話です。

数千人の解雇と引き換えにたった500人しか雇われないハワイアンセンターに、「もうこんな東北の田舎でくすぶっているのは嫌だ」と応募した紀美子(キャスト―以下同じ:蒼井優)や小百合(山崎静代)たち、ド素人の娘たち。その彼女らにダンスを教えるために東京からやってきた女性ダンサーも、かつては歌劇団女優として鳴らしたものの、その後落ちぶれて借金まみれになった平山まどか(松雪泰子)。

この、使い物にならない素人ダンサーたちと、まったく教える気のないインストラクターの両者が、次第にやる気を出してきて、紀美子の兄(豊川悦司)や母(富司純子)を始め、最初はセンター誘致に無理解だった周囲の人間をも変えて行く。その中で一人前のダンサーと再びプロのインストラクターに生まれ変わっていく、というストーリーです。その中に、炭鉱落盤事故で小百合の父が無くなったり、まどかを追いかけてきた借金取りを紀美子の兄が追い返したり、という話も適度に挿入されて、なかなか面白い映画でした。

ダンサーの一人に南海キャンディーズのシズちゃん(山崎静代)を登用したのが、この映画の一つのミソかも。最初は鈍くさかったシズちゃんですが、最後には結構サマになっていた。それなのに、ブログの人物評を見たら、他の女優はみんな結構ベタ褒めなのに、このシズちゃんだけは余り好くは書かれていない。これはいくら何でもちょっと可哀相。あの渡哲也とコンビを組んでの缶コーヒー「ジョージア」のCMでイメージを悪くしたのかなあ。私はあのCM結構好きだったのに、何故か直ぐに放送されなくなった。あと欲を言えば、最初のボタ山の背景などが、如何にも映画のセットみたいな感じで、少し興ざめ。これは以前見た映画「血と骨」の時にも感じた事だけれど、もう少し一工夫が欲しい所です。

それと、フラダンスに対する認識を新たにさせてくれた事も、この映画を見てよかった点です。私が今まで抱いていたフラダンスのイメージは、プールサイドでハワイアンソングに合わせて波の様に踊る、というものでした。しかしこれはあくまでフラダンスの形式の一つ(フラ・アウアナ)でしかなかったのです。映画の最後の方でリーダーとなった紀美子が踊ったのは、もう一つの形式のフラ・カヒコという、古来からハワイ民族に伝わる力強い踊りでした。こちらは後に白人征服者によって抑え込まれ、それに代ってフラ・アウアナが広められて、今のフラダンスのイメージとして定着していった事も、映画を見た後で調べて初めて知りました。

映画の全体的なイメージとしては、90年代に見た映画「ブラス!」や、まだ見ていませんが同じ様な舞台設定の映画「ひだるか」、浅野温子主演のテレビドラマ「コーチ」を彷彿とさせるものがありました。ストーリーそのものは反リストラのリベンジ・コメディーで割りと単純ながらも、そこに込められた「みんな違ってみんな好い、誰でも人間として生きる価値がある、価値の無い人間など存在しない」というメッセージには、いつも励まされます。

確かに、この映画も穿った見方をすれば、米国や国際石油資本(石油メジャー)が日本市場を手に入れるために仕掛けてきた戦後の経済構造改変(石炭から石油へのエネルギー革命や高度経済成長政策)を無批判に「時代の流れ」の一言で済ましている、或いは、炭鉱資本による雇用切捨て隠蔽策でしかないハワイアンセンター誘致を無批判に肯定しているとか、そういう面での批判は、挙げればいくらでもあります。映画の中にも、紀美子と仲良しだったダンサーが、メンバーから抜けて北海道の夕張炭鉱に越していく家族についていく場面がありますが、これも今の夕張の行く末を思うと、「この選択は果たして良かったのか?」という気持ちに一瞬なります。

しかしそこで思うのは、たとえそうであったとしても、この映画が訴えていたもう一つの主題、紀美子の母親が「私らの時代は、仕事は歯を食いしばってするもの=単なる苦役だったが、これからはこの子らの様に、人を喜ばせ自分も楽しむ、そういう仕事もあって良いのではないか」というくだりにこそ、この映画のもう一つの真骨頂があるのではないでしょうか。本来、仕事とは斯くあるべきものなのだ。それが何故今、苦役になってしてしまっているのか? 仕事を苦役に歪めてしまっているのは一体誰か? そして、本来の仕事を歪めているものから取り返し、自分たちの人生と未来を作っていくのも、実はこの私たちの力にかかっているのではないのか、と。

同じ様な事は、前に話題を呼んだテレビドラマの「ハケンの品格」にも言えるでしょう。確かにあのドラマは、番組スポンサーのCMを見たらもう一目瞭然の通り、テンプスタッフやヒューマンといった派遣会社の御用番組です。派遣の仕事はみんなあんな大企業本社の綺麗なオフィスワークみたいなのばっかりで、そこでは篠原涼子扮する主人公の大前春子みたいなキャリヤウーマンが我が世の春を謳歌していて、正社員はダメ人間ばかり、と。但し、それはあくまで上辺だけであって、特に99年からのアウトソーシング原則自由化以降は、偽装請負や労災隠しや、グッドウィルのデータ装備費問題に見られる様な派遣・請負会社による中間搾取(給与ピンハネ)や、ネカフェ難民の温床ともなっている「日雇い派遣」の現実や、正社員自体のワーキングプア化といった、本質問題はそこには一切出てきません。

しかしそれでも、派遣・請負労働が本質的には労働ニーズの多様化などではなく企業の飽くなきコストダウンの要請に因るものであり、しかも、その底にあるのは公正な競争では決してなくて「ズルしても出し抜いた方が勝ち」という考え方である事は、そのドラマからも充分見てとれます。だから、あのドラマは派遣御用の思惑をも超えて、視聴者から支持されたのです。視聴者はその中で、大前春子の突っ張りキャラに溜飲を下げながら、同時に「彼女の限界」をも認めた上で尚且つ、彼女やダメ派遣スタッフの森美雪に、私も含めて声援を送っていたのです。どこぞの誰かは、私の大前春子評の一面だけを取り上げて、派遣会社の太鼓持ちみたいなピント外れの批判を自分のブログで展開しているようですが。

そんなこんなも含めて、「フラガール」や「ブラス!」などの映画や「コーチ」「ハケンの品格」などのテレビドラマの、一番底に流れているのはメッセージは、「誰でも人間として生きる価値がある」「仕事とは本来人を喜ばせ自分にとっても楽しいものである筈だ」であり、「そういうものを目指して未来に向かっていくのだ」「未来は我々民衆が切り開いていくものだ」というものであり、そして、これこそが今の平和憲法が示す主権在民・個人の尊厳・幸福追求権・生存権などの理念をストレートに謳い上げたものだという事を、私は見てとりました。

(参考資料)

・映画「フラガール」公式サイト・ブログ

http://www.hula-girl.jp/index2.html

http://blog.excite.co.jp/hula-girl/

・映画「フラガール」を応援する会

http://www.iwaki-fc.jp/hulagirl/index.htm

・映画紹介「ブラス!」

http://ginnews.hb-arts.co.jp/3-10/screen.html

・映画「ひだるか」製作上映委員会:三井三池争議の歴史など

http://www.hidaruka.com/

・フラダンスのちょっといい話:フラダンスの歴史など

http://kennkou-daiichi.com/hura/hurarekishi.html

・「ハケンの品格」が現実にどこまで切り込めるか

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/9ba54b30517d33ce69204ab548264552

映画のあらすじを簡単に言うと、1965年の福島県いわき市で、常磐炭鉱の相次ぐ閉山で寂れゆく街の活性化にと、地元経済界が誘致に乗り出したハワイアンセンターに、次の人生の活路を見出そうとした炭鉱夫の娘たちの、実話を基にしたお話です。

数千人の解雇と引き換えにたった500人しか雇われないハワイアンセンターに、「もうこんな東北の田舎でくすぶっているのは嫌だ」と応募した紀美子(キャスト―以下同じ:蒼井優)や小百合(山崎静代)たち、ド素人の娘たち。その彼女らにダンスを教えるために東京からやってきた女性ダンサーも、かつては歌劇団女優として鳴らしたものの、その後落ちぶれて借金まみれになった平山まどか(松雪泰子)。

この、使い物にならない素人ダンサーたちと、まったく教える気のないインストラクターの両者が、次第にやる気を出してきて、紀美子の兄(豊川悦司)や母(富司純子)を始め、最初はセンター誘致に無理解だった周囲の人間をも変えて行く。その中で一人前のダンサーと再びプロのインストラクターに生まれ変わっていく、というストーリーです。その中に、炭鉱落盤事故で小百合の父が無くなったり、まどかを追いかけてきた借金取りを紀美子の兄が追い返したり、という話も適度に挿入されて、なかなか面白い映画でした。

ダンサーの一人に南海キャンディーズのシズちゃん(山崎静代)を登用したのが、この映画の一つのミソかも。最初は鈍くさかったシズちゃんですが、最後には結構サマになっていた。それなのに、ブログの人物評を見たら、他の女優はみんな結構ベタ褒めなのに、このシズちゃんだけは余り好くは書かれていない。これはいくら何でもちょっと可哀相。あの渡哲也とコンビを組んでの缶コーヒー「ジョージア」のCMでイメージを悪くしたのかなあ。私はあのCM結構好きだったのに、何故か直ぐに放送されなくなった。あと欲を言えば、最初のボタ山の背景などが、如何にも映画のセットみたいな感じで、少し興ざめ。これは以前見た映画「血と骨」の時にも感じた事だけれど、もう少し一工夫が欲しい所です。

それと、フラダンスに対する認識を新たにさせてくれた事も、この映画を見てよかった点です。私が今まで抱いていたフラダンスのイメージは、プールサイドでハワイアンソングに合わせて波の様に踊る、というものでした。しかしこれはあくまでフラダンスの形式の一つ(フラ・アウアナ)でしかなかったのです。映画の最後の方でリーダーとなった紀美子が踊ったのは、もう一つの形式のフラ・カヒコという、古来からハワイ民族に伝わる力強い踊りでした。こちらは後に白人征服者によって抑え込まれ、それに代ってフラ・アウアナが広められて、今のフラダンスのイメージとして定着していった事も、映画を見た後で調べて初めて知りました。

映画の全体的なイメージとしては、90年代に見た映画「ブラス!」や、まだ見ていませんが同じ様な舞台設定の映画「ひだるか」、浅野温子主演のテレビドラマ「コーチ」を彷彿とさせるものがありました。ストーリーそのものは反リストラのリベンジ・コメディーで割りと単純ながらも、そこに込められた「みんな違ってみんな好い、誰でも人間として生きる価値がある、価値の無い人間など存在しない」というメッセージには、いつも励まされます。

確かに、この映画も穿った見方をすれば、米国や国際石油資本(石油メジャー)が日本市場を手に入れるために仕掛けてきた戦後の経済構造改変(石炭から石油へのエネルギー革命や高度経済成長政策)を無批判に「時代の流れ」の一言で済ましている、或いは、炭鉱資本による雇用切捨て隠蔽策でしかないハワイアンセンター誘致を無批判に肯定しているとか、そういう面での批判は、挙げればいくらでもあります。映画の中にも、紀美子と仲良しだったダンサーが、メンバーから抜けて北海道の夕張炭鉱に越していく家族についていく場面がありますが、これも今の夕張の行く末を思うと、「この選択は果たして良かったのか?」という気持ちに一瞬なります。

しかしそこで思うのは、たとえそうであったとしても、この映画が訴えていたもう一つの主題、紀美子の母親が「私らの時代は、仕事は歯を食いしばってするもの=単なる苦役だったが、これからはこの子らの様に、人を喜ばせ自分も楽しむ、そういう仕事もあって良いのではないか」というくだりにこそ、この映画のもう一つの真骨頂があるのではないでしょうか。本来、仕事とは斯くあるべきものなのだ。それが何故今、苦役になってしてしまっているのか? 仕事を苦役に歪めてしまっているのは一体誰か? そして、本来の仕事を歪めているものから取り返し、自分たちの人生と未来を作っていくのも、実はこの私たちの力にかかっているのではないのか、と。

同じ様な事は、前に話題を呼んだテレビドラマの「ハケンの品格」にも言えるでしょう。確かにあのドラマは、番組スポンサーのCMを見たらもう一目瞭然の通り、テンプスタッフやヒューマンといった派遣会社の御用番組です。派遣の仕事はみんなあんな大企業本社の綺麗なオフィスワークみたいなのばっかりで、そこでは篠原涼子扮する主人公の大前春子みたいなキャリヤウーマンが我が世の春を謳歌していて、正社員はダメ人間ばかり、と。但し、それはあくまで上辺だけであって、特に99年からのアウトソーシング原則自由化以降は、偽装請負や労災隠しや、グッドウィルのデータ装備費問題に見られる様な派遣・請負会社による中間搾取(給与ピンハネ)や、ネカフェ難民の温床ともなっている「日雇い派遣」の現実や、正社員自体のワーキングプア化といった、本質問題はそこには一切出てきません。

しかしそれでも、派遣・請負労働が本質的には労働ニーズの多様化などではなく企業の飽くなきコストダウンの要請に因るものであり、しかも、その底にあるのは公正な競争では決してなくて「ズルしても出し抜いた方が勝ち」という考え方である事は、そのドラマからも充分見てとれます。だから、あのドラマは派遣御用の思惑をも超えて、視聴者から支持されたのです。視聴者はその中で、大前春子の突っ張りキャラに溜飲を下げながら、同時に「彼女の限界」をも認めた上で尚且つ、彼女やダメ派遣スタッフの森美雪に、私も含めて声援を送っていたのです。どこぞの誰かは、私の大前春子評の一面だけを取り上げて、派遣会社の太鼓持ちみたいなピント外れの批判を自分のブログで展開しているようですが。

そんなこんなも含めて、「フラガール」や「ブラス!」などの映画や「コーチ」「ハケンの品格」などのテレビドラマの、一番底に流れているのはメッセージは、「誰でも人間として生きる価値がある」「仕事とは本来人を喜ばせ自分にとっても楽しいものである筈だ」であり、「そういうものを目指して未来に向かっていくのだ」「未来は我々民衆が切り開いていくものだ」というものであり、そして、これこそが今の平和憲法が示す主権在民・個人の尊厳・幸福追求権・生存権などの理念をストレートに謳い上げたものだという事を、私は見てとりました。

(参考資料)

・映画「フラガール」公式サイト・ブログ

http://www.hula-girl.jp/index2.html

http://blog.excite.co.jp/hula-girl/

・映画「フラガール」を応援する会

http://www.iwaki-fc.jp/hulagirl/index.htm

・映画紹介「ブラス!」

http://ginnews.hb-arts.co.jp/3-10/screen.html

・映画「ひだるか」製作上映委員会:三井三池争議の歴史など

http://www.hidaruka.com/

・フラダンスのちょっといい話:フラダンスの歴史など

http://kennkou-daiichi.com/hura/hurarekishi.html

・「ハケンの品格」が現実にどこまで切り込めるか

http://blog.goo.ne.jp/afghan_iraq_nk/e/9ba54b30517d33ce69204ab548264552

先週の休みに、マイケル・ムーア監督の映画「シッコ」を観てきました。

実は当初私は、ムーアの映画は以前の「華氏911」で充分堪能したので、この映画は「別に強いて観なくても良いや」という気でいました。そんな私の気が変わったのが、この8月29日に奈良県で起きた下記の妊産婦救急たらい回し事件のニュースを聞いてからです。いざ産気づいた時に20箇所近くの病院をたらい回しにされた挙句に死産という、このニュースを聞いて思ったのは、これは決して米国の医療保険の問題だけに限ったことではない、日本の医療の現実をも鋭く告発した映画ではないのか、という事です。私も、産科のお世話になる事こそ無いものの、今までも腎臓結石で救急搬送された事もあり、また腰痛を抱えていたりもするので、これは自分にとっても決して他人事ではないぞと、次第にそういう思いが頭をもたげてきました。それでこの映画を観る事にしました。

・救急搬送中に妊婦死産/医師不足、揺らぐ産科医療(東奥日報)

http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/danmen/danmen2007/0830.html

それで映画を観た感想ですが、やはり頭の中でうろ覚えで知っていた事と、実際に映画で観た事は大違いでした。米国には日本や西欧諸国の様な公的医療保険制度は基本的には無く(低所得者・高齢者向けの限られたものは一応あるがその内容は貧弱)、数千万人単位の無保険者がいる事や、残りの被保険者も営利本位の民間医療保険によるものが大半を占める事など、一応それなりの知識は持ってはいたものの、正直言って下記ほど劣悪な環境にあるとは思ってもみませんでした。

・仕事中の事故で薬指と中指を切断したが、その治療費が薬指は1.2万ドルで、中指が6万ドル。高額な中指の方はくっつけるのを諦めざるを得なかった(上記写真参照)。

・80歳近い老人になってもスーパーの清掃夫として死ぬまで仕事に追われる。会社の健康保険に入っていなければ薬代すら払えないから。

・支払能力の無い無保険者は、金の切れ目が命の切れ目。救急車で病院から外に出され、点滴を付けたまま車椅子ごと路上に放り出される。

・骨髄移植でドナーが現れても、保険会社があれこれ難癖を付けて保険金を支払わかったばかりに手術を受ける事が出来ず、助かる命も助からなかった。

その中でも圧巻だったのが、2001年911テロで救援活動に携わり現場の塵埃で気管支や肺をやられた救急士や市民ボランティアが、対テロ戦争の英雄として当初こそ祭上げられたものの、その後は一切の公的救済の埒外に置かれ苦しんでいる姿です。そんな犠牲者たちをムーアが引率して、はるばるキューバのグアンタナモ米軍基地にまで押しかけて、拘束中のテロ容疑者と同じ治療を受けさせろと強訴に及ぶ。しかしその願いも空しく追い返されるものの、キューバの医師から手厚い看護を受けて、見事快方に向かう場面です。

これをキューバのプロパガンダと決め付けるのは簡単ですが、自国民の愛国戦士すら利用するだけ利用した後は平気で見殺しにする米国に、それを非難する資格はありません。米国では、公的保険や社会保障・社会福祉を要求する運動は、今までも全て医薬品業界や保険業界の圧力によって、悉く潰されて来ました。業界団体はロビー活動や政治献金によって政治を支配し、社会保障や生存権を要求する者を悉く「社会主義者・アカ」呼ばわりしてきました。そういうマッカーシズム(アカ攻撃)が、一攫千金を夢見る征服者による先住民侵略の米国建国の歴史とも相まって、この国を途方も無い資本家天国に仕立てあげてきたのです。

・「シッコ」で描く医療の現実(上)(関係性)

http://green.ap.teacup.com/passionnante/121.html

・マイケル・ムーア作品「シッコ」公開へ;米医療制度を批判(花・髪切と思考の浮游空間)

http://blog.goo.ne.jp/longicorn/e/b401f0e7ba1543e7a83e1a209dd61fb3

但し、ムーアは別に共産主義者でもないし、この映画も別に社会主義を賛美したものではありません。それは、ムーアが米国医療に対するアンチテーゼとして提示したのがソ連ではなく、米国と同じ資本主義国である仏・独・カナダの公的医療や社会福祉や市民社会の在り様である事からも伺えます。キューバの医療・福祉が肯定的に描かれているのも、別にキューバが社会主義国だからではなくて、西欧市民社会と同じ連帯の精神をそこに見出したからに過ぎません。映画の中に挿入されたフランスでの解雇自由化法案反対デモのシーンと「米国では国民は政府を恐れるがフランスでは政府が国民を恐れる」という小噺の紹介や、下記に示された数々の現場取材記録が、それを象徴的に物語っています。

・カナダでは、先の米国の例の様な「薬指と中指の縫合の一体どちらを切り捨てるか」などという悪魔の選択を強いられるような事は無い。患者をきちんと健康体に戻すのが医師としての当然の責務であって、米国で行われているような治療を行うと逆に刑事責任に問われる。

・カナダ国境近くに住む米国人の中には、カナダ人と偽装養子縁組までしてカナダの保険証を手に入れ、取締りの目を欺きながら国境を越えてカナダに通院する人もいる。

・英国の公的医療にはそもそも「治療費を請求する」という概念が存在しない。病院には確かに会計窓口はあるが、それは治療費請求の為のものではなく、通院にかかった交通費を逆に患者に支払う為のものだ。

上記が、これでもサッチャーの新自由主義改革で相当ダメージを受けたと言われる英国の公的医療制度の、これが現実なのだそうです。これを見せつけられて今更ながら、米国や日本の市民が如何に「途方も無いお人好し」であるかを、つくづく痛感させられました。誰が見ても低福祉・低人権の状況を「これが当たり前」と思い込まされているのですから。

但し、この欧州の例も手放しで賛美は出来ません。欧州の社会福祉が日本や米国よりは相対的に恵まれた状況にあるのは、市民革命以来の相互扶助の伝統も勿論ありますが、それ以上に、過去の帝国主義時代に植民地からの搾取によってもたらされたものである、という一面もあるからです。そして、昨今のグローバリゼーションの進展によって、これらの福祉制度が、実は先進国の中産階級以上だけに限られたものでしかなかった事も、次第に白日の下に晒されるようになってきました。翻って日本の現実はどうか。折角国民皆保険を実現したのもつかの間、それが歳月とともに突き崩され、高齢者や低所得者が保険の網から締め出され、今や米国の後を追う様にして大量の医療・介護・お産難民が生まれるような状況が広がっています。

・「シッコ」で描く医療の現実(下)(関係性)

http://green.ap.teacup.com/passionnante/122.html

・後期高齢者医療制度のポイント(くらた共子HP)

http://www.tomoko-kurata.jp/hibijoho07/0707ihoken75.html

・NHKスペシャル取材班・佐々木とく子著「ひとり誰にも看取られず 激増する孤独死とその防止策」(阪急コミュニケーションズ)

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031928553&Action_id=121&Sza_id=G1&Rec_id=1008&Rec_lg=100812

・アフラック宮崎あおい、アリコ国仲涼子に惑わされない医療保険加入のポイント(My News Japan)

http://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=614

・民間医療保険は公的保険に代われるか、その特徴と問題点(全国保険医団体連合会)

http://hodanren.doc-net.or.jp/kenkou/minnkann-hokenn.pdf

・・・とまあ、以上がこの映画を観た感想なのですが、これには後日談がありまして、この映画を観た数日後に、職場の休憩時間の雑談で何かの折に、(どういう経緯でそうなったのかはもう忘れましたが)確か私がこの映画の事を喋った時です。その時に相方のバイトが言った言葉が何と「××(私の本名)さん、そんな映画を観るのが好きですねえ」だった・・・。この相方のバイト君は確かに何の変哲も無いゲーム好きの青年なのですが(実は旧掲示板で登場した「亡国のイージス」ゲーム好きの青年が彼)、他のB層封建親父とは違ってムーアや井筒和孝の映画もそれなりに観る人でもあったので、この反応には正直言って、少しガッカリした覚えがあります。

その時に彼が言ったのが「反体制宣伝も過ぎると嫌味になる」という理屈です。曰く、マイケル・ムーアも、映画「ボウリング・フォー・コロンバイン」で米国の銃社会を告発したのまでは良かったが、その後も「華氏911」や今回の「シッコ」と、告発モノばかり制作して、これを金儲けの道具にしているだけだ、と。

確かに、ムーア作品にはそういう「ある種のプロパガンダ臭が感じられる」という批評が、実際に映画界の一部にもある事は事実でしょう。ムーアの映画は、ドキュメンタリーにエンターテイメントの手法も取り入れているので(アポ無し突撃取材の多用など)、観る人によってはかつての写真週刊誌「フライデー」「フォーカス」と同じセンセーショナリズムを其処に感じる場合もあるでしょう。それならそれで、誇張されたと思う部分を割り引いて観ればそれで済む話だと、私は思うのですが。

それをも通り越して、徒に反体制に「節度」や「自制」や「行儀の良さ」を求められてもねえ(勿論これは暴力肯定とかとは別の意味合いです)。そんな事になればもうその時点で、ムーア映画は一介の退屈な勧善懲悪ドラマに堕してしまいます。また、そんな「行儀良さ」を求める人に限って、体制側の「節度・自制の無さ」「行儀の悪さ」には事の外寛大であったりするのですが。

何でこんな、イラク日本人人質・拉致家族会バッシングにも通じる、「節度」や「自制」や「自己責任」論に安易に流れていくような論理が絶えず出てくるのか。日本社会特有の「お上と長いものには巻かれろ」「みんな横並び・没個性・過剰適応」「下見て暮らせ傘の下」の風潮から来ているのかもしれません。また私の話の持って行き方にも問題があったのかも知れません。

この問題は引き続き解明が必要だと思っています。ただ現時点で一つだけ言える事は、「彼は今の日本の状況しか知らないので、それが当たり前だと思っている」「そして、それを基にして、自分や他者が恵まれているかそうでないかを判断している」という事です。

先の、英国の患者から治療費を受け取らずに逆に患者に通院交通費が支払われている現実や、以前に自分の職場でも仲間内でちょっとした論争になった「最低時給千円の要求は、果たして途方も無いものか否か」(ちなみに、こんな要求は独・仏ではとっくに実現されている)を知っていたら、彼の反応もまた違ったものになるのでは。実際その時も、「そんな映画を観るのが好きですねえ」と言われた後も構わず彼に上記の事例を話していくと、彼の反応がそれまでとは心持ち微妙に変っていった様に思いました。

勿論先述した様に、この社会保障・医療保険の欧州モデルも必ずしも最善のものだとは言えないかも知れません。しかし、少なくとも米国モデルよりは遥かに人間的で理に適ったものである事だけは確かです。

・映画「シッコ」公式サイト

http://sicko.gyao.jp/

実は当初私は、ムーアの映画は以前の「華氏911」で充分堪能したので、この映画は「別に強いて観なくても良いや」という気でいました。そんな私の気が変わったのが、この8月29日に奈良県で起きた下記の妊産婦救急たらい回し事件のニュースを聞いてからです。いざ産気づいた時に20箇所近くの病院をたらい回しにされた挙句に死産という、このニュースを聞いて思ったのは、これは決して米国の医療保険の問題だけに限ったことではない、日本の医療の現実をも鋭く告発した映画ではないのか、という事です。私も、産科のお世話になる事こそ無いものの、今までも腎臓結石で救急搬送された事もあり、また腰痛を抱えていたりもするので、これは自分にとっても決して他人事ではないぞと、次第にそういう思いが頭をもたげてきました。それでこの映画を観る事にしました。

・救急搬送中に妊婦死産/医師不足、揺らぐ産科医療(東奥日報)

http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/danmen/danmen2007/0830.html

それで映画を観た感想ですが、やはり頭の中でうろ覚えで知っていた事と、実際に映画で観た事は大違いでした。米国には日本や西欧諸国の様な公的医療保険制度は基本的には無く(低所得者・高齢者向けの限られたものは一応あるがその内容は貧弱)、数千万人単位の無保険者がいる事や、残りの被保険者も営利本位の民間医療保険によるものが大半を占める事など、一応それなりの知識は持ってはいたものの、正直言って下記ほど劣悪な環境にあるとは思ってもみませんでした。

・仕事中の事故で薬指と中指を切断したが、その治療費が薬指は1.2万ドルで、中指が6万ドル。高額な中指の方はくっつけるのを諦めざるを得なかった(上記写真参照)。

・80歳近い老人になってもスーパーの清掃夫として死ぬまで仕事に追われる。会社の健康保険に入っていなければ薬代すら払えないから。

・支払能力の無い無保険者は、金の切れ目が命の切れ目。救急車で病院から外に出され、点滴を付けたまま車椅子ごと路上に放り出される。

・骨髄移植でドナーが現れても、保険会社があれこれ難癖を付けて保険金を支払わかったばかりに手術を受ける事が出来ず、助かる命も助からなかった。

その中でも圧巻だったのが、2001年911テロで救援活動に携わり現場の塵埃で気管支や肺をやられた救急士や市民ボランティアが、対テロ戦争の英雄として当初こそ祭上げられたものの、その後は一切の公的救済の埒外に置かれ苦しんでいる姿です。そんな犠牲者たちをムーアが引率して、はるばるキューバのグアンタナモ米軍基地にまで押しかけて、拘束中のテロ容疑者と同じ治療を受けさせろと強訴に及ぶ。しかしその願いも空しく追い返されるものの、キューバの医師から手厚い看護を受けて、見事快方に向かう場面です。

これをキューバのプロパガンダと決め付けるのは簡単ですが、自国民の愛国戦士すら利用するだけ利用した後は平気で見殺しにする米国に、それを非難する資格はありません。米国では、公的保険や社会保障・社会福祉を要求する運動は、今までも全て医薬品業界や保険業界の圧力によって、悉く潰されて来ました。業界団体はロビー活動や政治献金によって政治を支配し、社会保障や生存権を要求する者を悉く「社会主義者・アカ」呼ばわりしてきました。そういうマッカーシズム(アカ攻撃)が、一攫千金を夢見る征服者による先住民侵略の米国建国の歴史とも相まって、この国を途方も無い資本家天国に仕立てあげてきたのです。

・「シッコ」で描く医療の現実(上)(関係性)

http://green.ap.teacup.com/passionnante/121.html

・マイケル・ムーア作品「シッコ」公開へ;米医療制度を批判(花・髪切と思考の浮游空間)

http://blog.goo.ne.jp/longicorn/e/b401f0e7ba1543e7a83e1a209dd61fb3

但し、ムーアは別に共産主義者でもないし、この映画も別に社会主義を賛美したものではありません。それは、ムーアが米国医療に対するアンチテーゼとして提示したのがソ連ではなく、米国と同じ資本主義国である仏・独・カナダの公的医療や社会福祉や市民社会の在り様である事からも伺えます。キューバの医療・福祉が肯定的に描かれているのも、別にキューバが社会主義国だからではなくて、西欧市民社会と同じ連帯の精神をそこに見出したからに過ぎません。映画の中に挿入されたフランスでの解雇自由化法案反対デモのシーンと「米国では国民は政府を恐れるがフランスでは政府が国民を恐れる」という小噺の紹介や、下記に示された数々の現場取材記録が、それを象徴的に物語っています。

・カナダでは、先の米国の例の様な「薬指と中指の縫合の一体どちらを切り捨てるか」などという悪魔の選択を強いられるような事は無い。患者をきちんと健康体に戻すのが医師としての当然の責務であって、米国で行われているような治療を行うと逆に刑事責任に問われる。

・カナダ国境近くに住む米国人の中には、カナダ人と偽装養子縁組までしてカナダの保険証を手に入れ、取締りの目を欺きながら国境を越えてカナダに通院する人もいる。

・英国の公的医療にはそもそも「治療費を請求する」という概念が存在しない。病院には確かに会計窓口はあるが、それは治療費請求の為のものではなく、通院にかかった交通費を逆に患者に支払う為のものだ。

上記が、これでもサッチャーの新自由主義改革で相当ダメージを受けたと言われる英国の公的医療制度の、これが現実なのだそうです。これを見せつけられて今更ながら、米国や日本の市民が如何に「途方も無いお人好し」であるかを、つくづく痛感させられました。誰が見ても低福祉・低人権の状況を「これが当たり前」と思い込まされているのですから。

但し、この欧州の例も手放しで賛美は出来ません。欧州の社会福祉が日本や米国よりは相対的に恵まれた状況にあるのは、市民革命以来の相互扶助の伝統も勿論ありますが、それ以上に、過去の帝国主義時代に植民地からの搾取によってもたらされたものである、という一面もあるからです。そして、昨今のグローバリゼーションの進展によって、これらの福祉制度が、実は先進国の中産階級以上だけに限られたものでしかなかった事も、次第に白日の下に晒されるようになってきました。翻って日本の現実はどうか。折角国民皆保険を実現したのもつかの間、それが歳月とともに突き崩され、高齢者や低所得者が保険の網から締め出され、今や米国の後を追う様にして大量の医療・介護・お産難民が生まれるような状況が広がっています。

・「シッコ」で描く医療の現実(下)(関係性)

http://green.ap.teacup.com/passionnante/122.html

・後期高齢者医療制度のポイント(くらた共子HP)

http://www.tomoko-kurata.jp/hibijoho07/0707ihoken75.html

・NHKスペシャル取材班・佐々木とく子著「ひとり誰にも看取られず 激増する孤独死とその防止策」(阪急コミュニケーションズ)

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000031928553&Action_id=121&Sza_id=G1&Rec_id=1008&Rec_lg=100812

・アフラック宮崎あおい、アリコ国仲涼子に惑わされない医療保険加入のポイント(My News Japan)

http://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=614

・民間医療保険は公的保険に代われるか、その特徴と問題点(全国保険医団体連合会)

http://hodanren.doc-net.or.jp/kenkou/minnkann-hokenn.pdf

・・・とまあ、以上がこの映画を観た感想なのですが、これには後日談がありまして、この映画を観た数日後に、職場の休憩時間の雑談で何かの折に、(どういう経緯でそうなったのかはもう忘れましたが)確か私がこの映画の事を喋った時です。その時に相方のバイトが言った言葉が何と「××(私の本名)さん、そんな映画を観るのが好きですねえ」だった・・・。この相方のバイト君は確かに何の変哲も無いゲーム好きの青年なのですが(実は旧掲示板で登場した「亡国のイージス」ゲーム好きの青年が彼)、他のB層封建親父とは違ってムーアや井筒和孝の映画もそれなりに観る人でもあったので、この反応には正直言って、少しガッカリした覚えがあります。

その時に彼が言ったのが「反体制宣伝も過ぎると嫌味になる」という理屈です。曰く、マイケル・ムーアも、映画「ボウリング・フォー・コロンバイン」で米国の銃社会を告発したのまでは良かったが、その後も「華氏911」や今回の「シッコ」と、告発モノばかり制作して、これを金儲けの道具にしているだけだ、と。

確かに、ムーア作品にはそういう「ある種のプロパガンダ臭が感じられる」という批評が、実際に映画界の一部にもある事は事実でしょう。ムーアの映画は、ドキュメンタリーにエンターテイメントの手法も取り入れているので(アポ無し突撃取材の多用など)、観る人によってはかつての写真週刊誌「フライデー」「フォーカス」と同じセンセーショナリズムを其処に感じる場合もあるでしょう。それならそれで、誇張されたと思う部分を割り引いて観ればそれで済む話だと、私は思うのですが。

それをも通り越して、徒に反体制に「節度」や「自制」や「行儀の良さ」を求められてもねえ(勿論これは暴力肯定とかとは別の意味合いです)。そんな事になればもうその時点で、ムーア映画は一介の退屈な勧善懲悪ドラマに堕してしまいます。また、そんな「行儀良さ」を求める人に限って、体制側の「節度・自制の無さ」「行儀の悪さ」には事の外寛大であったりするのですが。

何でこんな、イラク日本人人質・拉致家族会バッシングにも通じる、「節度」や「自制」や「自己責任」論に安易に流れていくような論理が絶えず出てくるのか。日本社会特有の「お上と長いものには巻かれろ」「みんな横並び・没個性・過剰適応」「下見て暮らせ傘の下」の風潮から来ているのかもしれません。また私の話の持って行き方にも問題があったのかも知れません。

この問題は引き続き解明が必要だと思っています。ただ現時点で一つだけ言える事は、「彼は今の日本の状況しか知らないので、それが当たり前だと思っている」「そして、それを基にして、自分や他者が恵まれているかそうでないかを判断している」という事です。

先の、英国の患者から治療費を受け取らずに逆に患者に通院交通費が支払われている現実や、以前に自分の職場でも仲間内でちょっとした論争になった「最低時給千円の要求は、果たして途方も無いものか否か」(ちなみに、こんな要求は独・仏ではとっくに実現されている)を知っていたら、彼の反応もまた違ったものになるのでは。実際その時も、「そんな映画を観るのが好きですねえ」と言われた後も構わず彼に上記の事例を話していくと、彼の反応がそれまでとは心持ち微妙に変っていった様に思いました。

勿論先述した様に、この社会保障・医療保険の欧州モデルも必ずしも最善のものだとは言えないかも知れません。しかし、少なくとも米国モデルよりは遥かに人間的で理に適ったものである事だけは確かです。

・映画「シッコ」公式サイト

http://sicko.gyao.jp/

映画「パッチギ!」、1作目に続いて2作目の「LOVE & PEACE」を、先週の休みに見てきました。なかなか良かったです。「特攻隊映画の主演俳優が若しも在日だったら、今の日本人はどういう態度をとるか?」という井筒和幸監督の2作目での問いかけについても、日本人一人一人に、今までの戦後民主主義の内実を真正面から突きつけられた様な気がして、色々考えさせられました。

この2作目については、話の展開が急だったり途中の経過が省かれたりした箇所があるので(例えば、アンソンの親父が戦時中にいとも簡単に済州島を脱走してヤップ島に流れ着くくだりとか)、そういう点では不自然に感じる箇所も確かにありましたが、それでも、特攻映画に主演女優としてデビューしたキョンジャが試写会の最後で、自分が在日である事を告白する場面などは、真に迫るものを感じました。この妹の告白に対して、宿敵の応援団長が「チョーセンに帰れ」という薄汚い罵倒を加えるに及んで、兄アンソンの怒りが遂に爆発して試写会場が反レイシズム騒乱の場と化す場面では、私も「キョンジャ負けるな!アンソン頑張れ!」と心の中で声援を送っていました。

以上がこの映画に対する私の端的な感想です。細かい点では他にも色々あるのですが、書き出したらキリが無いので敢えて書きません。私の感想は、その他のパッチギファンの方の感想とも、そう違わないと思いますので。ここではまた別の、恐らく他の誰も今まで書かなかったであろう全く違った観点から、この2本の「パッチギ!」映画について見てみたいと思います。

「パッチギ!」1作目の舞台は1968年の京都。朝鮮高校の番長アンソンたちと府立高校応援団長の近藤たちが派手な喧嘩を繰り広げる日々の中で、府立高校生の松山がアンソンの妹キョンジャに仄かな想いを抱き、それがキッカケとなってアンソンたちとの交流が始まり、日朝間の過去の歴史についても次第に認識を深めていく―というのが、1作目の大まかなあらすじです。

それに対して2作目は、1974年から75年の東京に舞台が移ります。息子チャンスの難病治療の為に、アンソン一家は京都から東京のコリアンタウンに越してきます。治療費捻出の為に、アンソンは密貿易の手助けにも手を染め、キョンジャはアイドル・タレントとして芸能界デビューを果たし、やがて特攻映画の主演女優にもなっていく―というのが、その大まかなあらすじです。

私が注目したのは、この2つの「パッチギ!」映画の時代背景の違いです。前者は60年代後半の、全共闘運動華やかなりし頃の時代で、ゲバ大学生やグループサウンズや、毛沢東語録を授業で紹介する高校教師などが頻繁に映画に登場します。それに対して後者は70年代前半の、女性アイドルタレントが水着姿で水中大運動会に興じる場面や、アイドル雑誌の表紙を飾る場面が中心となります。スト権奪還のスローガンが書かれた国電なども登場しますが(この車内でアンソンが宿敵の応援団長・近藤と再び出くわし大立ち回りを演じ、新人の国鉄職員・佐藤とも知り合いになる)、この風景は最初の導入部だけで、その後はアイドルの新人オーデションなどが主な風景となります。

この2つの映画の風景の違いですが、私にはどうしても、「単なる風景の違い以上のモノ」がそこには在るような気がして仕方がないのです。つまり、1970年前後を境にして、60年代と70年代で戦後日本が変わりつつあったのでは?―という疑問です。これは映画「パッチギ!」以外にも、当時放送されたテレビの青春ドラマを見ても、ドラマのトーンに明らかな違いがあるような気がして仕方がないのです。

一つの例として、60年代後半放送の「これが青春だ」と70年代前半放送の「飛び出せ!青春」を比べてみます。前者は竜雷太主演の高校ドラマで、「真っ赤な太陽~両手で掴み~♪」という番組オープニングメロディーを見ても分るように、単刀直入に青春を謳歌しています。悪く言えば「スポーツ根性ドラマ」風とも取れなくないですが、友情とか団結をストレートに表現しています。それに対して、後者の村野武範主演のそれは、同じ高校ドラマでも、「青い三角定規」が歌う「君は何を今見つめているの~♪」のノリで、前者の様な単刀直入さは影を潜め、全体的にソフトムードに打って変わっています。

何でこんな事を書くかと言えば、私の世代が丁度「三無主義、四無主義の第一世代」とも言える世代で、その前の全共闘世代(団塊の世代とも言う)との間に、ある種の「生活感覚の違い」みたいなモノがあるのではないか、もっと言うと、1970年を境にして、60年代と70年代の間で、世代の変わり目というか、戦後日本のターニングポイントというか、そんなモノが存在するのではないか、という気がするのです。

60年代後半から70年代前半にかけての時期は、「革新勢力の前進の時代だった」という事がよく言われます。公害問題や都市問題の形で、高度経済成長のひずみが全国で一挙に顕在化して、多くの革新自治体がこの時に誕生しました。私の地元でも、この時期に堺泉北コンビナートの本格操業開始で大気汚染や光化学スモッグ汚染が拡大して住民運動が燎原の火の如く広がり、黒田革新府政誕生の原動力になりました。この当時は私はまだ幼い子どもでしたが、子ども心にもこの時の一種独特の世相・社会的雰囲気を肌身に感じていたのを覚えています。

この革新勢力の前進に対して、保守勢力は産経新聞の「自由社会を守れ」キャンペーンを先頭に大規模な巻き返しに出てきて、革新勢力の分断・革新自治体潰しに乗り出して来ます。その中で、愛国心育成・道徳教育復活強化を謳った50年代の池田・ロバートソン会談以降の、積年に渡る教育反動化・戦後民主教育骨抜き策動の成果が、「三無主義、四無主義の蔓延」という目に見える形になって現われてきたのが、丁度この時期ではないのか、それが回りまわって、「青春ドラマの違い」や、全共闘運動・グループサウンズ・反体制フォークの世代から三無主義・アイドルタレント・私生活恋愛フォーク全盛の「パッチギ!第1作と第2作の時代背景の違い」となって現われたのではないか、という気がするのです。(尚、私は私生活主義そのものは否定しません。そこに表れた個人尊重意識や自由な気風は、それまでの保守・革新側、企業・労組側の双方に見られた組織偏重の生き方に風穴を開けました。私生活主義の限界は、その個人尊重意識や自由な気風が個人の私生活のレベルだけに止まってしまって、社会的な広がりを欠いた所にあるのです)

実際、私の世代と、その数年前の、学園紛争の余韻をまだ微かに引きずった先輩の世代とでは、数年しか離れていないにも関わらず、政治感覚・生活感覚に微妙な差異が存在するのを感じるのです。先輩世代の高校時代のアルバムを見ても、先輩世代の卒業式のクラスの書き込みには「愛と革命に生きる」なんて文句もまだかろうじて登場するのに対して、私らの世代以降になると、そういう書き込みは、もう皆無といってよいほど存在しなくなります。これは何も当時の全共闘運動やゲバ学生のあり方を肯定しているのではなくて、肯定・否定以前の問題として、そういう話題自体が出てこなくなったという意味で、「1970年代を境に、若者の意識が大きく変化したのではないか」という仮説です。そして、80年代のレーガノミックス・サッチャリズム・中曽根臨調行革の時代を経て、90年代以降のグローバリズム・新自由主義・自己責任論の広まりによってその変化は更に促進され、それが昨今の「上見るな下見て暮らせ傘の下」や自己責任論や排外主義の蔓延となって現われているのではないか、そして、その総仕上げとして今の安倍政権の教育反動路線があると思うのですが、如何?

・「パッチギ!」(第1作)公式サイト

http://www.pacchigi.jp/first/

・「パッチギ!LOVE & PEACE」公式サイト

http://www.pacchigi.jp/loveandpeace/

・「これが青春だ」

http://www.kcat.zaq.ne.jp/maetoshi/tanabe/tvprog2/korega.htm

http://www.youtube.com/watch?v=UsBhB_GpQZs&mode=related&search=

・「飛び出せ!青春」

http://www.komatomo.com/tv/tobidase/tobidase.htm

http://www.youtube.com/watch?v=tynheKKQVy4&mode=related&search=

・岡林信康

http://www.beats21.com/ar/A00121201.html

・吉田拓郎

http://www.forlife.co.jp/yoshidatakuro/

http://www.beats21.com/ar/A07040402.html

・「子どもの変容」(国立教育政策研究所・木岡研究室)

三無主義・四無主義についての言及や、ここで紹介されている門脇厚司・宮台真司の世代論に注目。

http://www.nier.go.jp/kazu/kodomo.html

この2作目については、話の展開が急だったり途中の経過が省かれたりした箇所があるので(例えば、アンソンの親父が戦時中にいとも簡単に済州島を脱走してヤップ島に流れ着くくだりとか)、そういう点では不自然に感じる箇所も確かにありましたが、それでも、特攻映画に主演女優としてデビューしたキョンジャが試写会の最後で、自分が在日である事を告白する場面などは、真に迫るものを感じました。この妹の告白に対して、宿敵の応援団長が「チョーセンに帰れ」という薄汚い罵倒を加えるに及んで、兄アンソンの怒りが遂に爆発して試写会場が反レイシズム騒乱の場と化す場面では、私も「キョンジャ負けるな!アンソン頑張れ!」と心の中で声援を送っていました。

以上がこの映画に対する私の端的な感想です。細かい点では他にも色々あるのですが、書き出したらキリが無いので敢えて書きません。私の感想は、その他のパッチギファンの方の感想とも、そう違わないと思いますので。ここではまた別の、恐らく他の誰も今まで書かなかったであろう全く違った観点から、この2本の「パッチギ!」映画について見てみたいと思います。

「パッチギ!」1作目の舞台は1968年の京都。朝鮮高校の番長アンソンたちと府立高校応援団長の近藤たちが派手な喧嘩を繰り広げる日々の中で、府立高校生の松山がアンソンの妹キョンジャに仄かな想いを抱き、それがキッカケとなってアンソンたちとの交流が始まり、日朝間の過去の歴史についても次第に認識を深めていく―というのが、1作目の大まかなあらすじです。

それに対して2作目は、1974年から75年の東京に舞台が移ります。息子チャンスの難病治療の為に、アンソン一家は京都から東京のコリアンタウンに越してきます。治療費捻出の為に、アンソンは密貿易の手助けにも手を染め、キョンジャはアイドル・タレントとして芸能界デビューを果たし、やがて特攻映画の主演女優にもなっていく―というのが、その大まかなあらすじです。

私が注目したのは、この2つの「パッチギ!」映画の時代背景の違いです。前者は60年代後半の、全共闘運動華やかなりし頃の時代で、ゲバ大学生やグループサウンズや、毛沢東語録を授業で紹介する高校教師などが頻繁に映画に登場します。それに対して後者は70年代前半の、女性アイドルタレントが水着姿で水中大運動会に興じる場面や、アイドル雑誌の表紙を飾る場面が中心となります。スト権奪還のスローガンが書かれた国電なども登場しますが(この車内でアンソンが宿敵の応援団長・近藤と再び出くわし大立ち回りを演じ、新人の国鉄職員・佐藤とも知り合いになる)、この風景は最初の導入部だけで、その後はアイドルの新人オーデションなどが主な風景となります。

この2つの映画の風景の違いですが、私にはどうしても、「単なる風景の違い以上のモノ」がそこには在るような気がして仕方がないのです。つまり、1970年前後を境にして、60年代と70年代で戦後日本が変わりつつあったのでは?―という疑問です。これは映画「パッチギ!」以外にも、当時放送されたテレビの青春ドラマを見ても、ドラマのトーンに明らかな違いがあるような気がして仕方がないのです。

一つの例として、60年代後半放送の「これが青春だ」と70年代前半放送の「飛び出せ!青春」を比べてみます。前者は竜雷太主演の高校ドラマで、「真っ赤な太陽~両手で掴み~♪」という番組オープニングメロディーを見ても分るように、単刀直入に青春を謳歌しています。悪く言えば「スポーツ根性ドラマ」風とも取れなくないですが、友情とか団結をストレートに表現しています。それに対して、後者の村野武範主演のそれは、同じ高校ドラマでも、「青い三角定規」が歌う「君は何を今見つめているの~♪」のノリで、前者の様な単刀直入さは影を潜め、全体的にソフトムードに打って変わっています。

何でこんな事を書くかと言えば、私の世代が丁度「三無主義、四無主義の第一世代」とも言える世代で、その前の全共闘世代(団塊の世代とも言う)との間に、ある種の「生活感覚の違い」みたいなモノがあるのではないか、もっと言うと、1970年を境にして、60年代と70年代の間で、世代の変わり目というか、戦後日本のターニングポイントというか、そんなモノが存在するのではないか、という気がするのです。

60年代後半から70年代前半にかけての時期は、「革新勢力の前進の時代だった」という事がよく言われます。公害問題や都市問題の形で、高度経済成長のひずみが全国で一挙に顕在化して、多くの革新自治体がこの時に誕生しました。私の地元でも、この時期に堺泉北コンビナートの本格操業開始で大気汚染や光化学スモッグ汚染が拡大して住民運動が燎原の火の如く広がり、黒田革新府政誕生の原動力になりました。この当時は私はまだ幼い子どもでしたが、子ども心にもこの時の一種独特の世相・社会的雰囲気を肌身に感じていたのを覚えています。

この革新勢力の前進に対して、保守勢力は産経新聞の「自由社会を守れ」キャンペーンを先頭に大規模な巻き返しに出てきて、革新勢力の分断・革新自治体潰しに乗り出して来ます。その中で、愛国心育成・道徳教育復活強化を謳った50年代の池田・ロバートソン会談以降の、積年に渡る教育反動化・戦後民主教育骨抜き策動の成果が、「三無主義、四無主義の蔓延」という目に見える形になって現われてきたのが、丁度この時期ではないのか、それが回りまわって、「青春ドラマの違い」や、全共闘運動・グループサウンズ・反体制フォークの世代から三無主義・アイドルタレント・私生活恋愛フォーク全盛の「パッチギ!第1作と第2作の時代背景の違い」となって現われたのではないか、という気がするのです。(尚、私は私生活主義そのものは否定しません。そこに表れた個人尊重意識や自由な気風は、それまでの保守・革新側、企業・労組側の双方に見られた組織偏重の生き方に風穴を開けました。私生活主義の限界は、その個人尊重意識や自由な気風が個人の私生活のレベルだけに止まってしまって、社会的な広がりを欠いた所にあるのです)

実際、私の世代と、その数年前の、学園紛争の余韻をまだ微かに引きずった先輩の世代とでは、数年しか離れていないにも関わらず、政治感覚・生活感覚に微妙な差異が存在するのを感じるのです。先輩世代の高校時代のアルバムを見ても、先輩世代の卒業式のクラスの書き込みには「愛と革命に生きる」なんて文句もまだかろうじて登場するのに対して、私らの世代以降になると、そういう書き込みは、もう皆無といってよいほど存在しなくなります。これは何も当時の全共闘運動やゲバ学生のあり方を肯定しているのではなくて、肯定・否定以前の問題として、そういう話題自体が出てこなくなったという意味で、「1970年代を境に、若者の意識が大きく変化したのではないか」という仮説です。そして、80年代のレーガノミックス・サッチャリズム・中曽根臨調行革の時代を経て、90年代以降のグローバリズム・新自由主義・自己責任論の広まりによってその変化は更に促進され、それが昨今の「上見るな下見て暮らせ傘の下」や自己責任論や排外主義の蔓延となって現われているのではないか、そして、その総仕上げとして今の安倍政権の教育反動路線があると思うのですが、如何?

・「パッチギ!」(第1作)公式サイト

http://www.pacchigi.jp/first/

・「パッチギ!LOVE & PEACE」公式サイト

http://www.pacchigi.jp/loveandpeace/

・「これが青春だ」

http://www.kcat.zaq.ne.jp/maetoshi/tanabe/tvprog2/korega.htm

http://www.youtube.com/watch?v=UsBhB_GpQZs&mode=related&search=

・「飛び出せ!青春」

http://www.komatomo.com/tv/tobidase/tobidase.htm

http://www.youtube.com/watch?v=tynheKKQVy4&mode=related&search=

・岡林信康

http://www.beats21.com/ar/A00121201.html

・吉田拓郎

http://www.forlife.co.jp/yoshidatakuro/

http://www.beats21.com/ar/A07040402.html

・「子どもの変容」(国立教育政策研究所・木岡研究室)

三無主義・四無主義についての言及や、ここで紹介されている門脇厚司・宮台真司の世代論に注目。

http://www.nier.go.jp/kazu/kodomo.html